高中化學課堂“教、學、評”一體化的實踐問題與策略思考

趙春梅 陸艷

關鍵詞:“教、學、評”一體化;高中化學;問題與對策

1研究背景

《普通高中化學課程標準(2017年版)》(以下簡稱“課程標準”)倡導實施“教、學、評”一體化,有效開展化學日常學習評價,充分發揮評價促進學生化學學科核心素養全面發展的功能。由此“教、學、評”一體化的概念正式提出,明確了教學、學習和評價的關系,凸顯了以評促學、以評促教的功能。課程標準中提出了由宏觀辨識與微觀探析、證據推理與模型認知、變化觀念與平衡思想、科學探究與創新意識、科學態度與社會責任五大要素構成的化學學科核心素養,明確了立德樹人的育人目標。教師只有將學科核心素養的目標轉化為具體的課堂教學目標和課堂實踐活動,并在這一過程中根據學生的表現做出及時的教學調整才能確保學生在獲取化學基礎知識和基本技能的同時.形成理解物質世界的獨特視角和學科特征的思維方式,發展科學探究精神和必備品格,使核心素養目標落到實處。作為基于課程標準的教學實施的有效途徑,“教、學、評”一體化越來越受到一線教師和教研人員的重視。

但由于教師受傳統教學的深刻影響,“教、學、評”一體化意識薄弱,設計和實施“教、學、評”一體化的理論基礎和實踐能力不強,導致“教、學、評”一體化的化學教學實踐暴露出各種具體問題。查閱相關研究文獻發現,研究者主要結合實踐案例對“教、學、評”一體化的教學目標設計與達成、教學評價模型構建與應用以及如何促進課堂深度學習等方面進行了探討,為教師提供了一定的理論指導和實踐示范。但針對教、學、評三要素的系統設計與實施進行問題分析和對策探索的研究還不夠深入。因此,本文闡釋了“教、學、評”一體化的內涵,結合教學經驗梳理并總結了化學課堂“教、學、評”一體化實踐中存在的主要問題,提出了具體的設計與實施對策,并結合“認識加碘鹽”主題的教學設計予以說明,從而為高中化學“教、學、評”一體化的理論探討與有效實踐提供參考。

2“教、學、評”一體化的內涵

20世紀90年代中期,日本學者水越敏行等人提出了“教學與評價一體化”的思想。“教、學、評”是指一個完整教學活動的三個方面,“一體化”則指這三個方面的融合統一。教以目標為導向,指向學科核心素養的培養;學是為了發展核心素養,與教的內容保持一致;評則是為了促教和促學。因此,教、學、評三者本質一致,共同指向發展學生的學科核心素養。“教、學、評”一體化是課堂教學的指導思想,指向教學的有效性,教師要基于課程標準和學科核心素養目標來確定教學目標和課堂教學評價目標;為實現課程目標,教師必須設計與目標一致的課程內容和教學方式,也就是將教學目標和學習結果整合到課堂活動和評價任務中;具體教學實施中強調將評價活動適切地貫穿于教學活動的整個過程,并發揮持續性的反饋與導引功能,形成一個動態的“教、學、評”循環體,提高教學的整體效應,促進學生核心素養的有效發展。

3化學課堂“教、學、評”一體化實踐的主要問題

在高中化學課堂實施“教、學、評”一體化的過程中,由于長期以來教師主要關注教學目標導向的教與學的活動規劃與實施,缺乏課堂評價的認識基礎和經驗基礎,課堂教學評價意識薄弱,從而導致“課堂評價”缺失或不合理,無法實現真正的“教、學、評”的融通,具體表現為如下幾個方面的問題。

3.1評價任務與教學目標要求不匹配

評價任務設計與教學目標所期望達到的認知水平不能匹配是課堂評價較為突出的問題之一。例如,對于物質組成、結構及性質的關系的理解和分析的評價任務不是以復述或解釋的形式進行,而是以文本關鍵詞填空的形式進行,考查的是學生識記層次的知識掌握情況。學生只識記了物質的組成、結構特點,物質的性質及其發生的特征反應,但卻未能主動建立組成、結構、性質與轉變之間的聯系。此類評價任務存在的問題,或是未能準確建立教學目標和評價目標,使得評價目標與教學目標脫鉤;或是未能在把握教學目標與評價目標之后找到與評價目標相適應的評價內容和形式,導致無法獲取學生目標達成情況的確切信息。在沒有課堂評價反饋的實時有效的“證據”支持下,教與學活動的即時調整與改進就失去了方向。因此,必須強調評價任務承載的目標與教學目標之間在核心知能上保持要求的一致性,才能確保評價結果有價值,評價的意義才能得以體現。

3.2評價任務與學習活動的界限不明

課堂評價的目的是對學生課堂學習目標達成情況進行考查,獲取學生學習情況的重要“證據”,它與純粹地支持學生建構知識意義、發展技能為目標的學習活動不同。例如“自主歸納和復述有機合成的基本流程和關鍵策略”只是一個學習活動,是學生在教師進行講解分析的基礎上進一步對有機合成路線設計的歸納整理,不能提供檢驗學生是否達標的證據。而“根據有機合成的基本流程和關鍵策略設計某有機物的合成路線”則是評價任務。教師根據學生繪制的有機合成路線和對該設計方案的解釋分析情況,可以準確判斷其在面對具體的有機合成路線設計任務時是否能有意識地基于合成路線設計的基本流程和關鍵策略進行問題解決,方案設計的完整性、科學性如何,規則和策略的使用的靈活性和創造性如何,是否已經將文字信息型的規則和策略轉化成為了自身的學科技能等,

正是因為評價任務和學習活動的目的、性質的差異性,要求教師在設計課堂學習活動和評價任務時要加以厘清,而實際教學中教師對兩者的認識是模糊混沌的,很多情況下會把學習活動和評價任務簡單地合二為一,認為學習活動中的任務或問題解決即評價任務,導致評價活動不存在或“隱匿”或是學習與評價過程完全重疊的現象出現。實際上,在課堂中學習活動和評價任務可以獨立呈現,往往表現為學習活動完成之后再展開評價;也可以在學習活動中嵌入評價任務及要求,利用同一個內容或活動載體,通過設置階段性的任務和針對性的問題來區分和依次落實學習任務和評價任務。例如在上述案例中,可以以“探索完成某有機物合成路線設計”為基本教學活動,在這一教學過程中先由教師針對任務的需要,介紹有機合成路線設計的要求和思路,再由學生根據聽講的情況構建合成路線設計模型,進而要求學生利用模型完成某有機物合成路線的設計。

3.3課堂評價形式單一、機械

鑒于化學課堂評價活動往往時間短、節奏快,教師一般以有關概念理解的是否判斷、事實性知識識記的填空選擇等作為評價任務。課堂評價過程中師生之間貌似有來有往,場面熱烈,但上述這樣的師生互動中學生主要是處于簡單對照教師或書本傳遞的知識信息進行回應的狀態,停留在對知識的淺層理解與記憶層面。教師在教學中缺乏對概念原理中關鍵信息的審辯性問題的設計,影響了學生思維深度的提升和對知識意義和關聯的建構。此外,由于選擇、填空、判斷等形式的評價任務的評價標準多為確定、單一的結果,限制了學生在課堂評價中開放思維和自由表達的空間,并可能從一開始就不斷地強化了特定形式的規范性表達。與此同時,考慮到上述評價任務的實施過程中,教師主要以確定的評價標準做出判斷并給予學生反饋,這些對與錯以及錯在哪里、如何糾正的簡單、機械化的反饋,不能給予學生真誠的交流和深層次的思維啟迪,甚至會影響學生的化學學習熱情。因此,課堂教學評價不能限于一定的形式,需要在關注形式多變的同時,提倡評價任務的開放性,為學生展現學習結果開辟多樣化和有效的途徑。

3.4評價結果不能適時運用于調控課堂

受傳統教學模式的影響,教師更多關注的還是規定時間內預設教學環節的完成、課堂結構的完整性以及課堂進程的流暢性等,而忽視課堂生成。在構建“教、學、評”一體化的課堂中,課堂評價活動要么出現在不同知識點教學的銜接轉換的時間節點上,要么在完成新知講授臨下課的時候。對于前者,教師會根據學生的回答、展示乃至提問來了解學生的學習效果,但正如前文所說教師對學生的反饋多為判斷對錯和解釋糾正,很少能對課堂生成的內容進行即時的整理分析而做出補救性的教學調整,造成問題無法彌補或校正滯后;對于后者,臨下課的評價活動,學生的反饋只能成為教師課后反思的來源,無法促成本節課“再教與學”的循環。由此,重視參考評價結果并適時運用于課堂的調控,實現促教,進而讓課堂教學始終以促進學生的學習為底色,才能真正實現以評促學。

4化學課堂“教、學、評”一體化實踐的改進策略

針對上述因課堂評價失當而引發的諸多“教、學、評”一體化實施中的問題,以2019年上海市中小學中青年教師教學評選一等獎的課例“認識加碘鹽”為例,進行應對策略的探討和說明。“認識加碘鹽”是上海科學技術出版社出版的高中一年級第一學期(試用本)第二章的增補內容,對第二章內容做結構化處理形成三個單元(第一單元:物質的量;第二單元:氯的單質及化合物;第三單元:氧化還原反應及其應用),“認識加碘鹽”是第三單元氧化還原反應的應用內容。本節課利用“我國的加碘鹽為什么要從之前的碘化鉀換成碘酸鉀呢?碘酸根是怎么被還原成碘離子被人體吸收的?碘離子被人體吸收后到底怎么起作用?”等問題,通過情境創設和任務設計開展大主題情境下的探究學習,促進學生學科知識的系統化和學科核心素養的發展。

4.1依據學情、素養發展目標和學科知識認識功能制訂教學目標和評價目標,找準促進“教、學、評”一體化融通的關鍵點

適切、明確的教學目標是實現“教、學、評”一體化融通的關鍵點。教學目標具有導學、導教、導評功能,教師要能夠通過分解課標、分析學情和研讀教材,對文本進行深入的挖掘,制訂指向學科核心知識和關鍵能力的教學目標,解決學習活動和評價任務設計指向的基礎性問題,進行指向有效教學的“教、學、評”一體化的教學設計。與傳統教學設計不同,在初步制訂教學目標之后,不是進行教學活動設計,而是對應著教學目標設計評價目標,以保障教學目標與評價目標的一致性。從教學目標達成的角度,分析教學目標達成的可能表現及標準,再考慮可操作、可測量的內在要求,確定與教學目標相一致的評價目標。通過對課標、教材等文本的相關內容分析以及學情的把握,明確“認識加碘鹽”一課的教學定位和要求,制訂了教學目標和評價目標如下,兩者之間呈現了清晰的對應關系。

(1)教學目標

①掌握I、I、I檢驗原理,學會從化合價角度認識物質性質,進一步理解氧化還原反應。

②熟練實驗基本操作,學會基于證據進行推理,提升實驗設計及探究能力。

③通過對碘鹽的認識,建立物質性質研究的基本程序模型,學會從化學的視角看待社會問題,提升科學態度與社會責任感。

(2)評價目標

①診斷對鹵素及其相關離子、氧化還原反應的認識水平。

②診斷證據推理水平和實驗探究水平。

③診斷認識思路的結構化水平。

4.2

圍繞目標形成教學與評價的思路和任務,突破“教、學、評”一體化融通的障礙點

化學學科“教、學、評”一體化的本質在于突破傳統教學與評價二元隔離孤立的局面,除了教學目標和評價目標融通對應以外,更為關鍵的是在課堂教學這個實施“教、學、評”一體化的主陣地里整合教學與評價的活動,使評價不再凌駕于教學之上或游離于教學之外,而是緊密地融合在師生互動的教學活動中,成為教學的有機組成部分。要使評價不游離于教學之外,課堂即時評價便成為了日常課堂評價最直接、最便捷的評價形式,是“教、學、評”一體化理念落地的基本途徑。

化學課堂即時評價主要表現為在課堂中師生對話的交往行為。這種評價是由教師構建問題情境,學生互動參與,教師即時反饋的過程。教師可以在實驗設計與操作、抽象概念的學習、新舊知識的關聯學習等值得思考的、有深入研究意義的內容方面進行即時評價的預設。再根據教學目標、教學內容特點和學生情況,參考鄭長龍教授等提出的低水平即時評價方式(簡單式、肯定式)和高水平即時評價方式(點評式、提升式),進行評價方式選擇和評價活動設計。其中低水平的評價方式主要針對化學中繁雜的限定性客觀識記知識的認識水平的考察,教師可選擇簡單式和肯定式,直接對學生的回答進行正誤評判;而對于實驗方案的設計、實驗探究的思路、某一反應的可能產物、物質的性質應用、化學規律的總結等非限定性的主觀設計或證據推理學習任務,教師可通過提升式、點評式的評價,在師生互動交流中進行,讓學生在討論中進行思維的拓展,發展高階思維,進而發展學生的化學學科核心素養。

為了保證教師與學生活動與評價任務相匹配,保障教學過程與評價任務的一致性,在教學設計的操作層面上,我們把教學過程分成兩欄——學習活動欄和評價任務欄。首先,設計課堂學習活動,教師實踐化學學習活動觀,關注學習情境創設和多樣化學習活動的設計,通常選擇學習理解、應用實踐、遷移創新三個層次的活動形式以達成既定的目標。接著,對應學習活動的設計,規劃評價任務穿插融入的時機及方式,并按照上述課堂即時評價的策略,通過教師設問、要求書寫、口頭表達等具體形式構造即時評價任務,展現學生的思維過程和結果,實現對學生化學知識認知與整合、化學思維方式方法運用及品質表現的準確診斷。

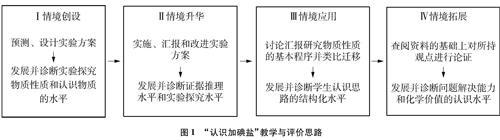

“認識加碘鹽”這節課中采用“任務驅動、問題解決”的教學模式,設置了真實情境,引導學生通過“設計方案、動手實驗、合作交流、概括推理”等環節,運用化學知識解決實際問題,建構研究物質性質的一般流程,發展“證據推理、模型認知、科學探究”等核心素養,從“知識為本”的教學走向“素質為本”的教學。教學與評價思路見圖1。

基于上述教學與評價思路,進一步設計了具體的學習活動與評價任務,形成如下教學流程:

“I情境創設”環節中,教師利用“莫頓牌加碘鹽(加KI)和中鹽牌加碘鹽(加KIO3)”等生活素材引出探究問題。食鹽為何加碘?如何檢測加碘鹽中的I、103?”,并組織學生討論“某品牌加碘鹽中碘元素存在形式”以及檢測其存在的反應原理和方案。利用學生對“加碘鹽中碘元素存在形式”檢測原理的分析(學生書寫表達檢測的化學原理和教師進行判斷,屬于簡單式、肯定式的低水平即時評價),診斷學生對鹵素及其相關離子、氧化還原反應的認識水平;基于學生討論形成檢測方案的過程及結果,診斷并發展學生實驗方案設計和質疑思辨水平。

“Ⅱ情境升華”環節中,根據討論確定的實驗方案,組織學生開展檢測活動,并針對檢測過程、現象及結果進行交流、評價及反饋意見。通過學生在“加碘鹽中碘元素存在形式”的實驗過程的表現及對結果的記錄、交流(學生對檢測方案實施過程中的現象進行觀察記錄和結果的分析和交流,教師對學生實驗記錄和分析判斷進行點評和建議,屬于點評式的高水平即時評價),一方面診斷學生的實驗探究水平和基于實驗現象形成結論的證據推理水平;另一方面教師結合對學生情況的判斷,通過點評和提供建議方式幫助學生完善對實驗現象的認識及促進學生對實驗設計、操作問題的進一步思考。

“Ⅲ情境應用”環節中,引導學生提煉總結研究物質性質的一般程序,進一步要求學生設計利用生活常見物品檢測“加碘鹽中碘元素的存在形式”的實驗方案,促使學生深刻理解建立研究物質基本思路和方法的重要性,并實現知識方法的學以致用。根據學生在“建構模型”、設計與交流“用生活常見物品檢驗加碘鹽”的實驗方案中的表現(學生反思實驗活動并升華形成研究模型,教師評價和點撥,屬于提升式的高水平即時評價),診斷學生認識思路的結構化水平和知識內化的程度,同時教師可以根據學生的實際認識水平確定是否需要提供提示或指導,幫助學生發展物質性質的研究程序以及完成新情境實驗設計任務。

“Ⅳ情境拓展”環節中,利用社會熱點問題“現今世界各地甲狀腺癌呈現上升趨勢,這是加碘鹽惹的禍”引發學生的熱烈討論,讓學生學會從化學的視角看待社會問題,提升科學態度與社會責任感。同時通過學生在討論活動中觀點的全面性、豐富性和科學性(學生針對延伸性社會性議題進行表達和觀點碰撞,教師參與式點評和引導,屬于提升式高水平即時評價),了解其是否能建立立足化學看待社會問題的視角以及對化學服務社會、推動人類文明進步的認識水平。

4.3明晰評價標準或建議,保障準確有效反饋學生學習情況,助推“再教與學”的循環

評價標準是教師收集、反饋、解釋學生學習情況的重要參照,也是教學中起到持續激發學生學習、達成目標的驅動作用。評價標準的使用是保障“教、學、評”融通整合和從“教、學、評”到“再教與學”的關鍵。例如,在本節課的“Ⅳ情境拓展”環節中,教師要求學生對“現今世界各地甲狀腺癌呈現上升趨勢,這是加碘鹽惹的禍”這一社會熱點問題進行討論,根據該環節的評價目標“明確做到怎樣的程度才算是好”,制定了如下的評價標準:(1)能通過課前檢索的資料了解食鹽加碘的前世今生,正確評判食鹽加碘的意義;(2)能意識到科技的發展、檢測手段的多樣、檢測儀器的進步等對檢查結果的影響;(3)能提出鮮明的主張,并能提供證據支持自己的主張;(4)基于自己的主張對使用加碘鹽能給出合理的建議,有服務社會、服務大眾的意識。同時,鼓勵學生參與到制定評價標準的過程中來,這實質上就是探究學習結果的過程,學生在學習過程中根據評價標準不斷修正、規范自己的學習,實現自我認知、自我促進。師生共同聚焦于學生的表現,評價與學習同構,教師基于證據發現課堂中的問題,及時調整教學策略,促進師生的有效互動,提高教學效率。

“教什么”“怎么教”“如何評”是課堂教學的三個關鍵性問題,構建“教、學、評”一體化的課堂是有效的解決方式。當課堂實現了“教、學、評”一體化,化學教學也才能走向新的突破。自從新課標頒布以來,課堂評價的重點是學生“核心素養”是否發展。教師要主動更新教育理念,發展專業化知識,增進對化學學科理解,主動探索與實踐“教、學、評”一體化課堂教學,才能真正提升學生的核心素養。