“兆”字型單層寬頻電磁超材料吸波器仿真及分析

陸軍工程大學研究生院 陸軍工程大學國防工程學院 張 鑫

陸軍工程大學國防工程學院 戴銀所 崔傳安

陸軍工程大學研究生院 陸軍工程大學國防工程學院 房建國 尹兆昆

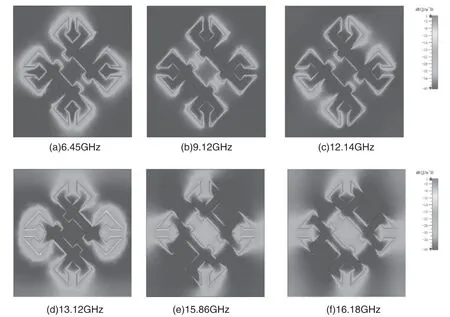

本文設計了一種電磁超材料吸波器,該結構由上層金屬諧振單元、中間的介質基板和下層金屬底板組成,厚度3.52mm。CST MWS電磁仿真軟件計算結果顯示,在6.07~13.24GHz頻率區間實現了大于90%的吸收率,相對帶寬達到74.8%。在6.45GHz、9.12GHz、12.14GHz、13.12GHz、15.86GHz和16.18GHz出現諧振峰,其相應吸收率達到99.82%、99.97%、99.85%、99.17%、88.75%和88.19%,并在中低頻段(2~12.5GHz)呈現極化敏感吸收,在高頻段(12.5~18GHz)呈現極化不敏感吸收。結合CST MWS軟件仿真結果,利用等效介質理論、場分布圖、諧振單元結構吸收特性和介質損耗特性對吸波機理進行了分析,確定了諧振點及各頻段主要吸波特征。本文設計的單層超材料吸波器具有吸收頻帶寬、結構簡單、便于實現的特點,具有重要的應用價值及前景。

電磁超材料是人工制備的具有亞波長周期性或者非周期結構,并呈現天然材料所不具備的超常物理特性的復合材料,其電磁特性并不是依賴于材料本身特性而是由材料的設計單元結構決定。因此,在2008年,Landy等基于電磁超材料的概念,首次提出將方形開口諧振環、介質基板與金屬導線疊加組成的電磁諧振結構,實現了11.48GHz處接近100%的吸收,并提出電磁波“完美吸收器”的概念。隨后,這種基于電磁超材料的吸波技術由于具有結構可設計性強、吸波效果好、選材自由、可進行預先設計和節約資源等優點,迅速成為吸波材料的研究熱點。

隨著各學者通過對電磁超材料研究的不斷深入,通過諧振結構設計、疊加、添加集總元件以及使用電阻膜替代金屬諧振材料等方式,實現了雙頻、多頻及寬頻吸波的目的;其中寬頻電磁超材料吸波器因實用性較強,具有較好的應用前景。因此,本文設計了一種由金屬諧振單元、介質基板和金屬襯底組成的單層寬頻電磁超材料吸波器,并使用FDTD(時域有限差分法)算法對結構的吸波特性進行數值仿真及分析。

1 設計建模

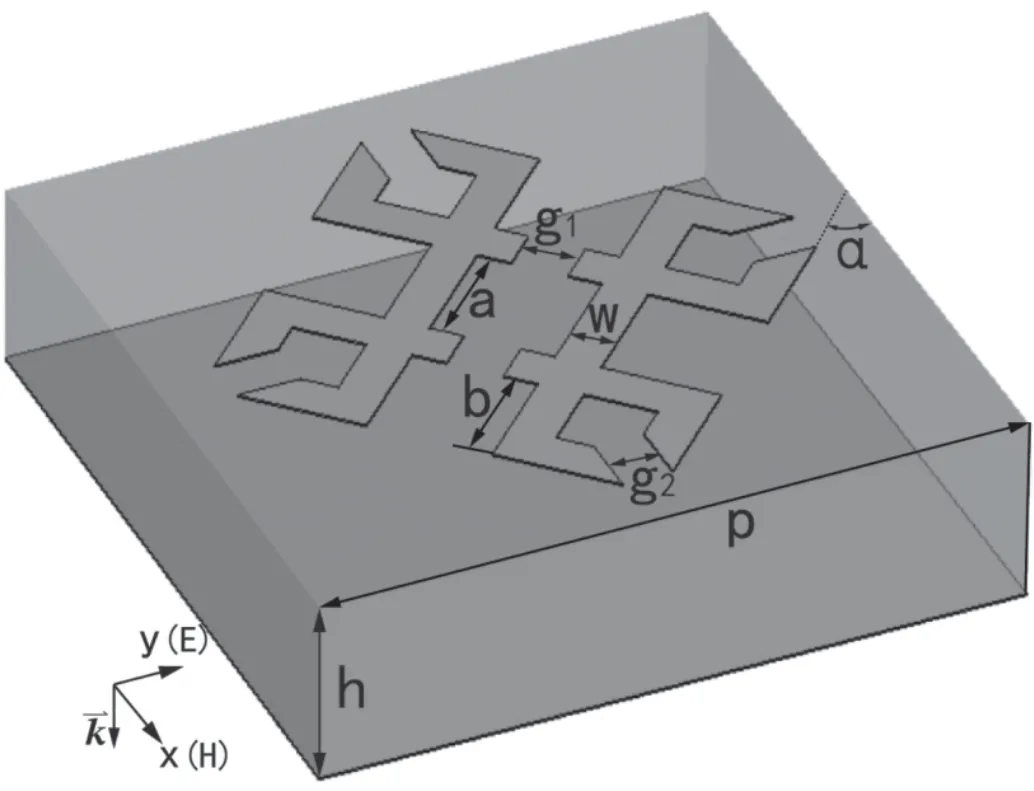

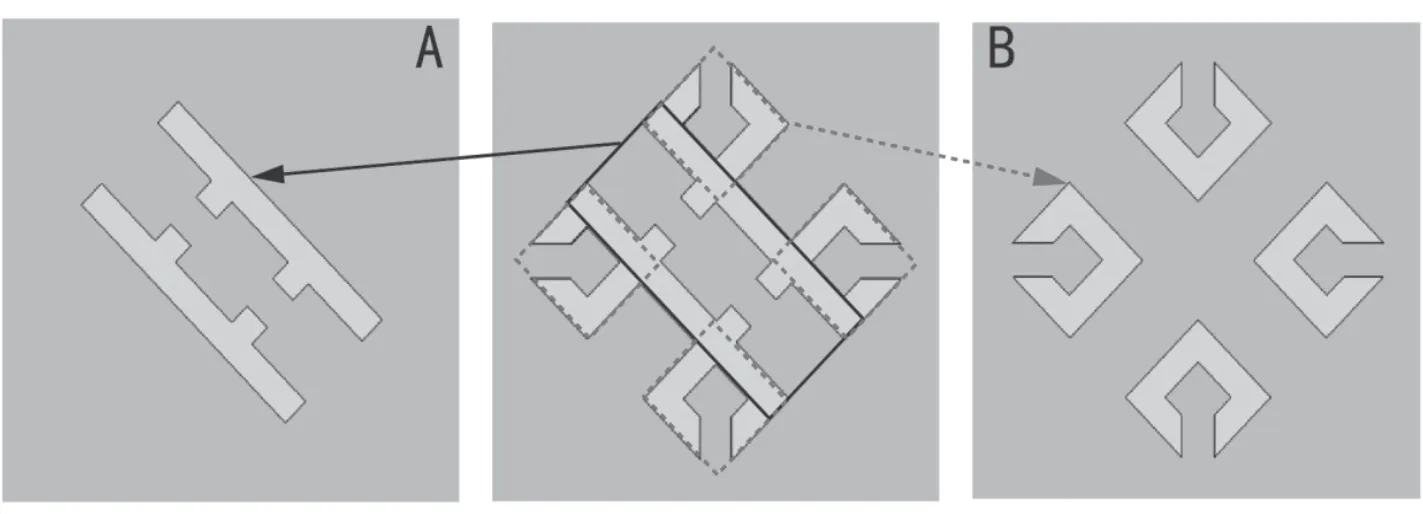

在基于FDTD的電磁仿真軟件CST MWS(CST Microwave Studio)中,建立如圖1所示的“兆”字型單層電磁超材料吸波器(以下簡稱超材料吸波器)。超材料吸波器由上下兩層金屬層和中間的介質層組成;上層由四周的開口方環和中間的對開口方環組成類“兆”字型的諧振單元,下層為金屬背襯,金屬材質都為銅,厚度為0.035mm,電導率σ=5.8×107S/m;介質層為FR4,相對介電常數εr=4.25,介電損耗角正切值為tanδ=0.018,相對磁導率μr=1。

圖1 單層電磁超材料吸波器

在CST MWS電磁仿真軟件中,材料種類選用normal,x-y平面方向選用Unit cell邊界條件模擬周期邊界條件,選用Floquent端口,端口模式數為2,電場沿著+y方向,磁場沿著+x方向,電磁波沿著-z方向垂直入射到超材料吸波器表面;電磁超材料吸波器的結構尺寸如圖1,a=2.2mm,b=2.1mm,g1=1.0mm,g2=0.9mm,w=0.8mm,h=3.45mm(介質層厚度),p=12.7mm,方環與+x方向夾角a=45°。整個電磁超材料吸波器厚度為3.52mm。

2 仿真與分析

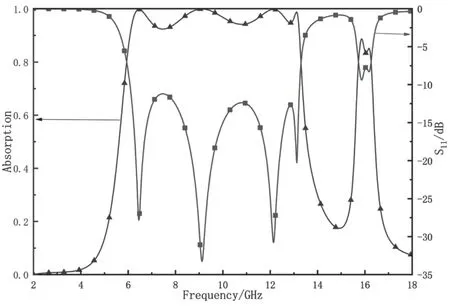

在CST MWS仿真軟件中,對于超材料吸波器而言,吸收率A(w)=1-R(w)-T(w),其中R(w)表示反射率,R(w)=|S11|2,T(w)表示透射率,T(w)=|S21|2,S11和S21為端口的S散射參數的反射系數和透射系數,由于存在趨膚效應,電磁波不能穿透超材料吸波器的金屬襯底,即透射率T(w)趨近于0,因此吸收率一般取為A(w)=1-R(w)。

2.1 單層寬頻電磁超材料吸波特性

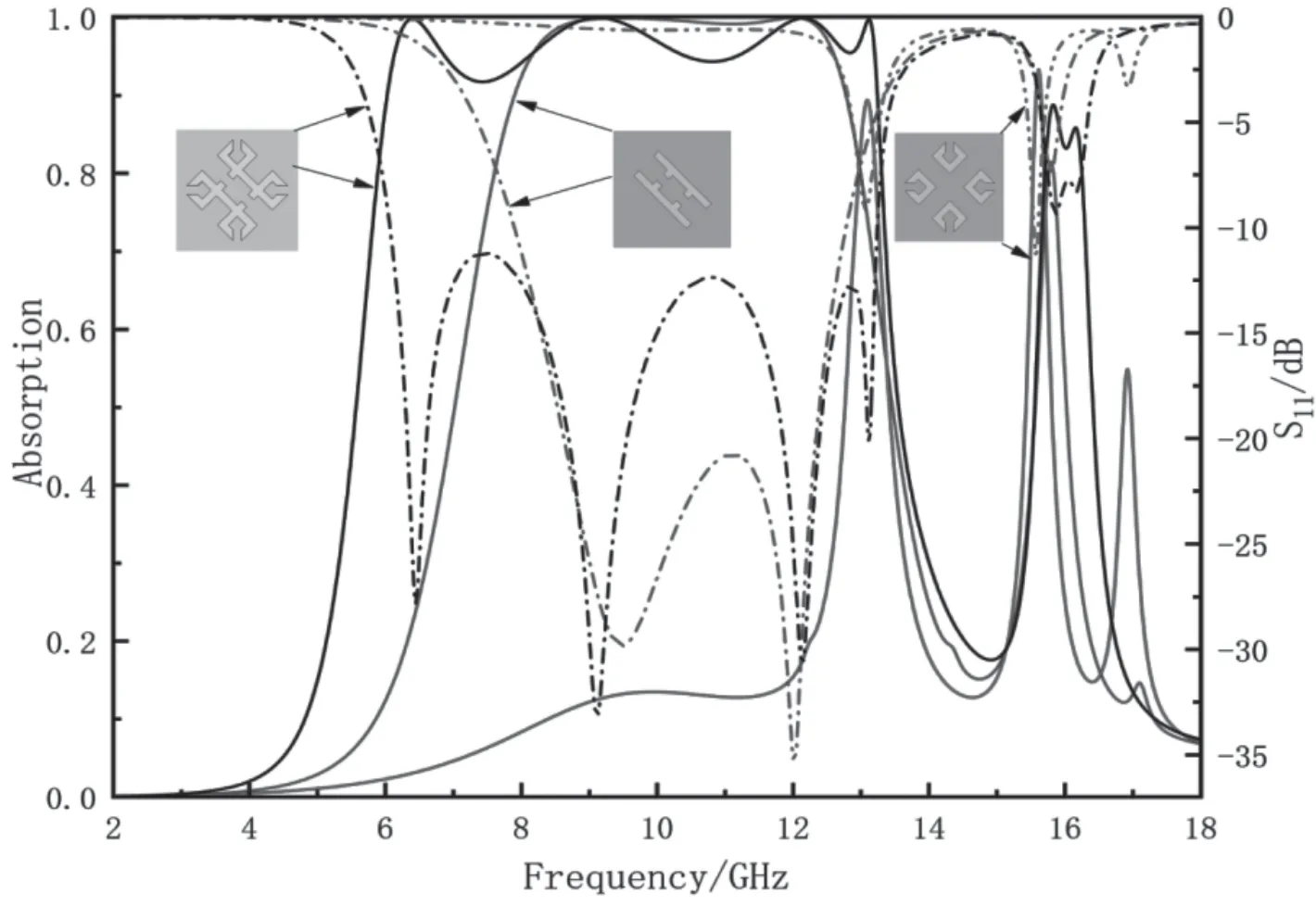

通過電磁仿真軟件CST MWS的仿真計算,其吸收率與反射系數如圖2所示。從圖中可以明顯看出,單層電磁超材料吸波器具有寬頻吸收特性,在6.07~13.24GHz頻率區間實現了大于90%的吸收率,相對帶寬達到74.8%;在6.45GHz、9.12GHz、12.14GHz和13.12GHz出現強諧振峰,其反射系數分別高達-27.83dB、-33.26dB、-29.83dB和-20.27dB,相應吸收率達到99.82%、99.97%、99.85%、99.17%,在15.86GHz和16.18GHz出現弱諧振峰,其反射系數達到-9.38dB和-8.30dB,吸收率分別為88.75%和88.19%;整個吸收率曲線表現出分段吸收的特點,即強諧振峰所在6.07~13.24GHz的強吸收區間,弱諧振峰所在15.73~16.25GHz的弱吸收區間(吸收率大于80%),從反射曲線上看出,超材料吸波器在寬頻吸收特性上,仍然存在較為明顯諧振吸收的特點。為方便后續分析,分別將2~7.5GHz、7.5~12.5GHz和12.5~18GHz劃分為低頻、中頻和高頻。

圖2 超材料吸波器仿真結果

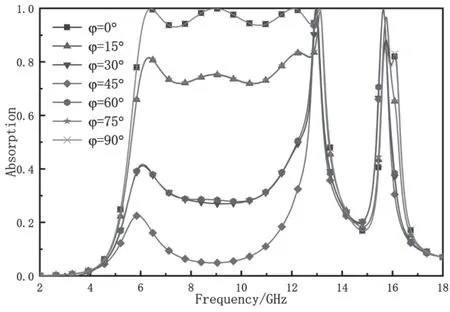

2.2 極化角度吸收特性

為了研究不同極化角度(電場與+y方向夾角)對超材料吸波器的影響,分別仿真了不同極化角度入射時對吸波器吸收率的影響(圖3)。從圖3中可以看出,當電磁波垂直入射到超材料表面時,隨著極化角度的增大,其吸收率呈現出先減小后增大的趨勢,且當極化角度互余時,其吸收率基本重合,這與超材料吸波器呈對角線對稱有關。從圖中可以看出,中低頻段的吸收強度變化程度較大,當極化角度小于15°或者大于75°時,只在5.92~13.30GHz頻率范圍內仍然大于70%;高頻段吸收強度則變化不大,在諧振峰附近仍能保持80%以上的吸收強度;總體看,該超材料吸波器在中低頻具有極化敏感吸收特性,在高頻段具有極化不敏感吸收特性。

圖3 超材料吸波器不同極化入射仿真結果

2.3 吸波機理分析

2.3.1 等效電磁參數分析

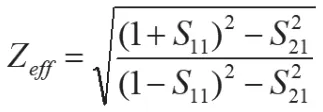

超材料一般具有亞波長的結構特征,可以將超材料對電磁波的響應是看成是均質化的結果,因此超材料可以等效為一種媒質,采用等效介質的材料屬性來描述人工電磁超材料的吸波特性,通常采用S參數反演法可以求得電磁超材料吸波器等效相對波阻抗Zeff,計算公式如下:

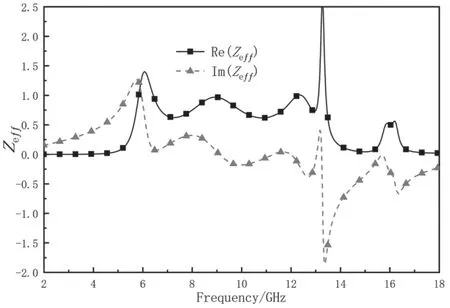

通過S參數反演法計算得到的等效相對波阻抗Zeff如圖4所示,從圖中可以看出,諧振點的等效相對波阻抗值如表1所示,前四個強諧振點的實部值Re(Zeff)基本在1附近,虛部值Im(Zeff)接近0,而后兩個弱諧振點的等效相對波阻抗值實部值Re(Zeff)與1相差較大,同時虛部值Im(Zeff)與0逐漸遠離,因此強諧振點與空氣阻抗近似匹配,弱諧振點與空氣阻抗匹配程度不高,導致吸收率的差異。從圖4可以看出,在強吸收區間內其等效相對波阻抗值Re(Zeff)在1附近浮動,虛部值Im(Zeff)在0附近變化,說明在超材料吸波器的表面阻抗與空氣阻抗近似相等,因此吸收率只產生了較小的波動,減少了電磁波在超材料吸波器表面的反射,使得電磁波能夠進入超材料吸波內部進行損耗;在弱吸收區間,相對波阻抗值實部值Re(Zeff)在0.5附近浮動,虛部值Im(Zeff)在逐漸增大,遠離0值,導致對電磁波的反射增強;相對阻抗值實部值Re(Zeff)基本在0附近浮動的頻率區間,由于與空氣阻抗失配,導致超材料吸波器表面對電磁波產生了強烈的反射,因此基本不存?

圖4 超材料吸波器等效相對波阻抗Zeff

表1 各諧振頻率點等效相對波阻抗值

圖5 超材料吸波器諧振點電流圖

2.3.2 基于場圖的吸波機理分析

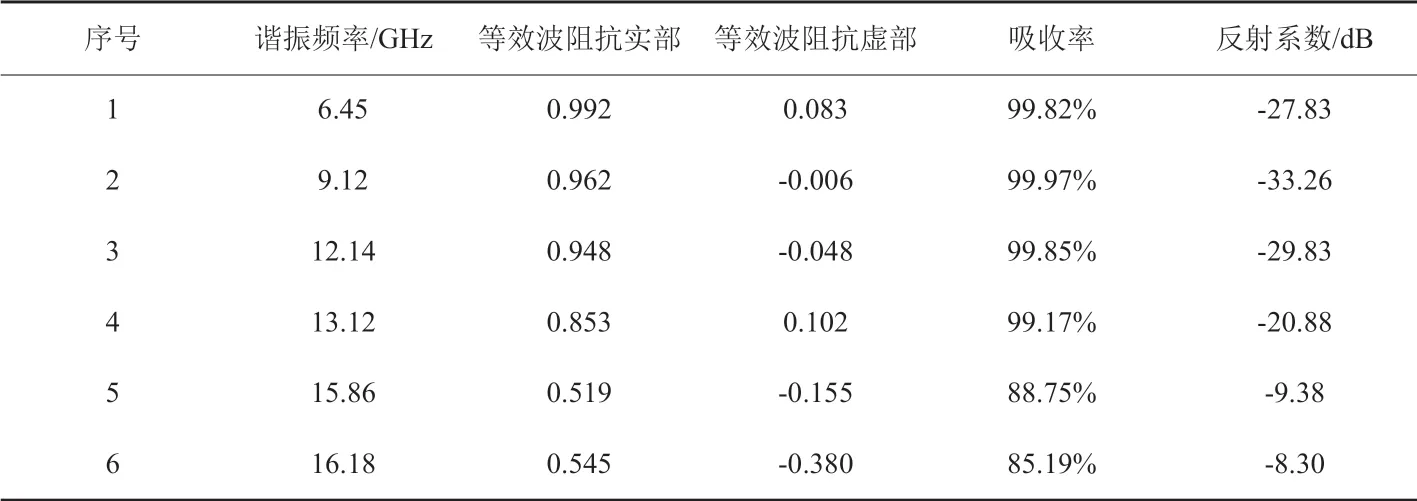

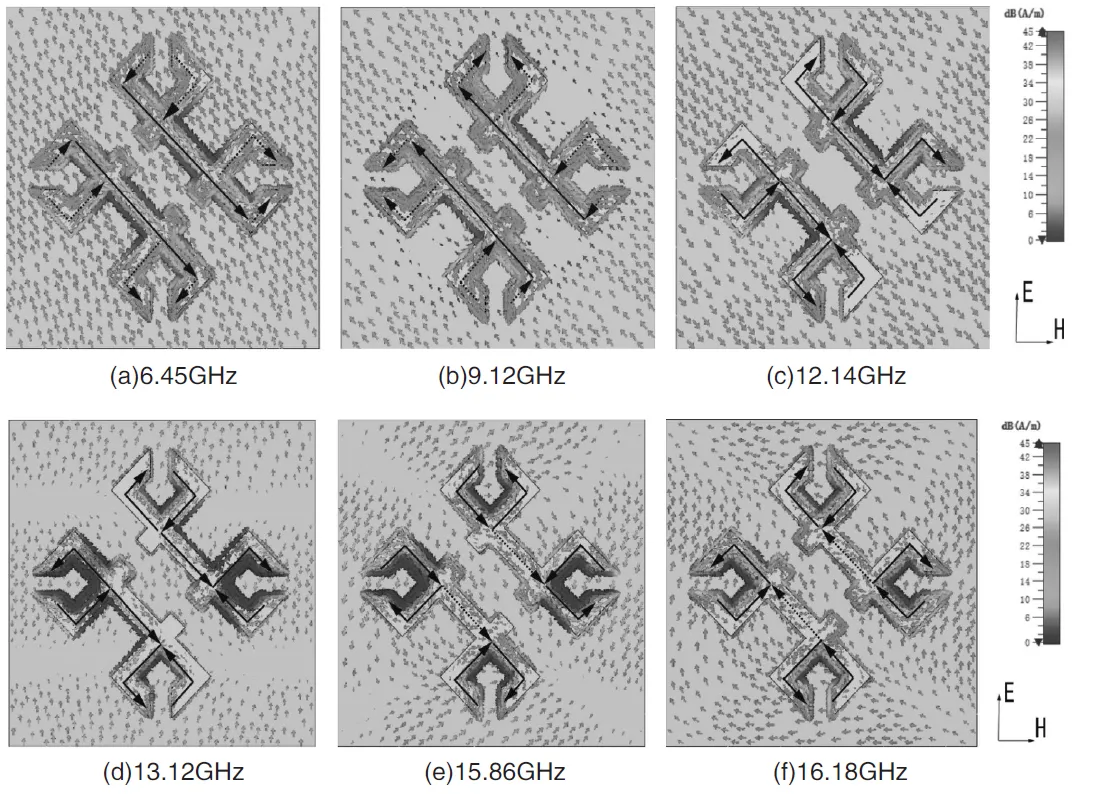

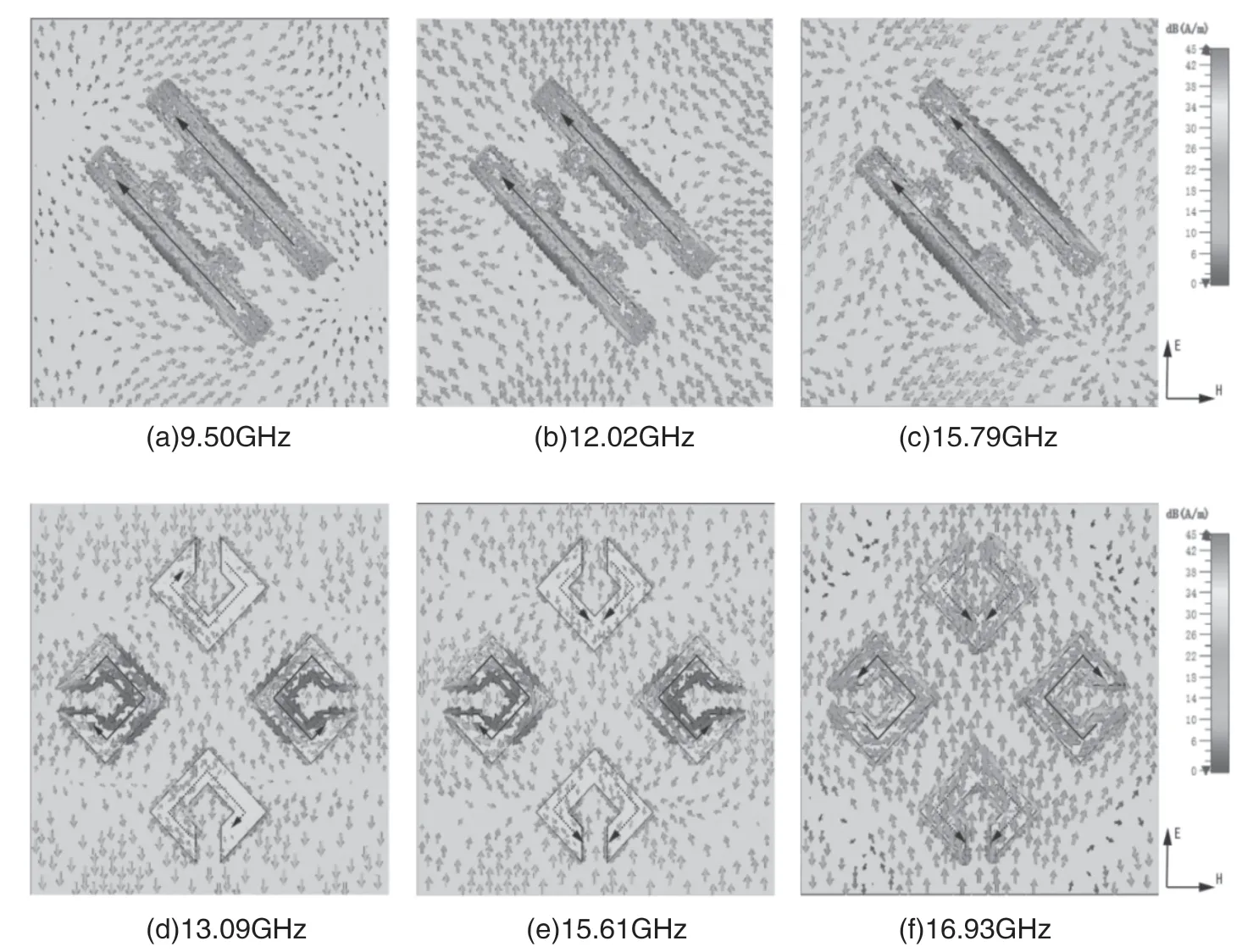

為了更好地分析電磁波在電磁超材料中的吸波機理,利用電磁仿真軟件仿真了各諧振點的場圖(表面電流圖和電場能量密度圖),如圖5-圖6所示。

當入射電磁波f=6.45GHz和9.12GHz時,從圖5(a)和(b)電流圖可以看出,在外加電場作用下,正電荷沿著中間的對開口諧振環流向右下側或左上側兩個開口方環,因此最強電流主要分布在中間的對開口方環兩側金屬臂,部分分布在四周開口方環的對向側金屬臂,電流方向同向且與電場在電流方向的分量平行,產生了強烈的電諧振,引起了強烈的能量損耗。當入射電磁波f=12.14GHz時,從圖5(c)中可以看出,感應電流主要分布在中間對開口方環兩臂上和四周開口方環的內側邊緣及相鄰的開口方環的對側金屬臂邊緣;當感應電流主要分布在中間對開口方環兩臂上時,由于電流方向同向且與電場的分量平行,同前兩個諧振峰一樣,產生強烈的電諧振;部分感應電流分布在四周的方環時,在開口方環中形成環形感應電流,異號電荷聚集在開口處,形成LC振蕩回路,又由于四周相鄰開口方環中的環形感應電流相反,形成類磁偶極子,在外加磁場作用下,產生了磁諧振,兩者共同作用,對電磁波能量進行損耗。由于電荷大部分在電場作用下,流向四周金屬臂上,導致四周金屬臂上積累了大量正電荷或負電荷,在金屬臂上形成散射電場(圖6(a)、(b)和(c))。

當入射電磁波f=13.12GHz時,從圖5(d)中可以看出,感應電流主要集中在左右兩個開口方環金屬臂內側及外邊緣,部分存在上下兩個開口方環金屬臂內側邊緣,少部分存在于中間對開口方環金屬臂外邊緣,從圖中可以看出,四周開口方環中產生的反向感應環形電流產生磁諧振,造成了磁損耗,中間開口方環部分感應電流同向且與電場分量平行,產生部分電諧振損耗。當入射電磁波f=15.86GHz和16.18GHz時,從圖5(e)和(f)中可以看出,感應電流分布與f=13.12GHz的分布較為相似,主要分布在四周的開口方環上,中間對開口方環金屬臂上感應電流較小,因此諧振點主要是基于磁諧振產生的磁損耗對電磁波進行損耗。從圖6(d)、(e)和(f)中可以看出,電場能量主要集中在開口及附近,尤其左右兩個開口方環開口處電場強度最強,這是由于環向流動的感應電流使得大量異號電荷聚集在缺口兩側,由于距離較近,形成了強烈的感應電場。

圖6 超材料吸波器諧振點電場能量密度圖

總體來看,在第一和第二諧振峰處,超材料吸波器的主要損耗是基于電諧振為主,第三和第四諧振峰處,逐漸轉變為電諧振和磁諧振共同作用,第五和第六諧振峰變為磁諧振為主的損耗機制。

2.3.3 基于諧振結構的吸波分析

根據圖5感應電流分布特點及諧振點損耗特性,將上層諧振單元拆分為圖7所示的對角線對稱帶突出的金屬諧振條(拆分單元A)和中心對稱的開口金屬方環(拆分單元B)。

圖7 超材料吸波器拆分單元

兩種拆分單元仿真的吸收率和反射系數如圖8所示。從圖8中可以看出,拆分單元A在7.90~12.77GHz頻率范圍內吸收率大于90%,并在9.50GHz、12.02GHz和15.79GHz處出現吸收率為99.90%、99.97%和81.50%的諧振峰,呈現寬頻吸收的特點;拆分單元B僅在15.58~15.64GHz頻率范圍內吸收率大于90%,在13.09GHz、15.61GHz和16.93GHz出現諧振峰,吸收率分別為89.40%、93.31%和54.83%,呈現明顯諧振吸收特點;因此在單獨作為諧振單元時,拆分單元A主要體現為中頻段的寬頻吸收,通過分析其諧振點表面電流圖(圖9(a)-(c)),是典型的同向感應電流引發的電諧振吸收特征,拆分單元B主要體現在高頻段的諧振峰窄帶吸收特點,通過分析其諧振點處電流圖(圖9(d)-(f)),是典型的反向環流引發的磁諧振吸收特征。從圖8可以看出,拆分單元A和B的寬頻吸收區間和諧振點與超材料吸波器的吸收及反射曲線大致重合,所以當拆分單元A和B組成“兆”字型諧振單元時,在電磁波作用下,相互增強了各自波段的吸收能力,使得強吸收區的帶寬擴展至部分低頻及高頻,帶寬擴寬2.30GHz,并在高頻段出現0.52GHz帶寬的弱吸收區,共同提高了超材料吸波體吸波能力,因此超材料吸波器的主要損耗機制是基于電磁諧振,電諧振引起的強損耗主要集中在中低頻段的中間金屬條上,磁諧振引起的強損耗主要集中在高頻段的四周開口方環上,這也剛好可以解釋在中低頻段具有極化敏感特性,反而在高頻段的具有極化不敏感吸收特性。

圖8 拆分單元的仿真結果

圖9 拆分單元諧振點電流圖

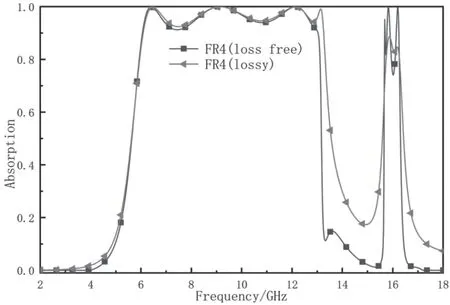

2.3.4 基于材料損耗特性的吸波分析

一般來說,基于諧振吸收的電磁超材料吸波體的能量損耗機制都包括金屬諧振單元的歐姆損耗和介質層的介電損耗,但是由于金屬類諧振單元電阻較小,導致歐姆損耗對吸波效果幾乎沒有影響。因此,在其他條件不變的情況下,只將介質基板設置為有介質損耗(lossy)和無介質損耗(loss free)進行對比仿真分析,結果如圖10所示。

圖10 有損和無損的介質基板對吸收率對比

從圖10可知,設置具有介質損耗的基板前后,在中低頻段,介質損耗對于吸波器的電磁波能量損耗能力影響較弱,而在高頻段,介質基板的介質損耗對吸波能力的損耗影響較為明顯,這主要是由于在中低頻段,超材料吸波器對于電磁波能量的損耗主要是電諧振占主導,諧振單元之間形成的感應電場由于距離較遠、強度較低,導致對介質的損耗程度較低,而在高頻段,電磁諧振中磁諧振占主導,缺口處積累的大量異號電荷導致局部感應電場強度較強,同時較高的電磁波頻率加劇了極化損耗強度,增強了介質基板的極化損耗,因此設置為有耗的介質基板后,在高頻段對于吸收率的影響較明顯,尤其在f=13.12GHz諧振點附近,吸收率提升高達75.8%,使得強吸收范圍拓寬了0.23GHz左右。

本文設計了一種單層寬頻帶電磁超材料吸波器,厚度為3.52mm,僅為中心頻率波長的0.12倍,實現了6.07~13.24GHz頻率區間的吸收率大于90%,相對帶寬達到74.8%,在中低頻(2~12.5GHz)具有極化敏感吸收特性,在高頻段(12.5~18GHz)具有極化不敏感吸收特性。通過等效相對波阻抗、場圖、諧振結構和材料損耗特性分析,確定了中低頻段主要以中間金屬條的電諧振損耗為主,高頻段逐漸轉化為四周開口方環的磁諧振損耗為主,同時介質損耗在高頻段對吸波影響較大。總體來說,本文設計的單層超材料吸波器具有寬頻吸收、結構簡單和便于實現等優點,具有一定的潛在應用價值和前景。