新型電力系統背景下可再生能源參與電力市場交易策略研究

樊 東,毛 銳,文 旭,羅保松,夏 春

(國家電網有限公司西南分部,四川 成都 610041)

0 引 言

近年來中國可再生能源行業迅猛發展,風電、光伏裝機容量均已成為世界第一,但可再生能源消納問題突出[1],已成為近年來的研究熱點。可再生能源的消納不僅僅局限于電力系統內部,還可以通過參與電力交易,以市場化方式來進行,多途徑、多維度共同促進可再生能源消納。

目前各國電力市場的現狀、市場參與方、交易品種和結算模式等均不相同。美國的電力市場包括:PJM電力市場、加州電力市場和德州電力市場[2-3]。交易品種包括但不限于輸電能量、容量、輔助服務、金融輸電權等。結算模式以雙結算模式為主[4-6]。歐洲各國的電力市場機制,為“調度機構與交易機構分設+自愿參與現貨交易所交易+區域邊際電價出清”的市場基本架構[7-8]。

與國內電力交易市場相符合的中長期交易模式正被中國有序地推動進行。在考慮到各地的電力市場化交易程度及供需形勢后,選擇了山西、山東、四川等一批試點省份,作為推動電力現貨市場建設工作的先行者[9-11]。目前各地區結合當地實際情況,正穩步推進現貨市場建設,并取得了一些階段性進展。

目前,對于可再生能源與多元負荷參與電力市場交易策略研究還較少。下面從源荷兩側選取可再生能源場站、傳統發電企業、電網企業等典型電力市場交易參與方,從各參與方成本收益進行效益分析,以期為典型電力市場交易場景的多方交易策略模型的建立提供基礎。

1 典型場景下關鍵參與方效益分析

1.1 可再生能源場站效益分析

1.1.1 成本分析

可再生能源場站與多元負荷參與電力市場后,使得可再生能源場站的成本與收益都發生了相應的改變,以風電和光伏為例,從全壽命周期角度分析可再生能源場站的成本。

Ct=Cw+Cs+Cl+Cr+Ce

(1)

式中:Cw為風力發電機全壽命周期總成本;Cs為光伏發電機全壽命周期總成本;Cl為線路全壽命周期總成本;Cr為計及供電可靠性的系統電量損失總成本;Ce為運行造成的環境成本;Ct為系統總成本。

1.1.2 收益分析

可再生能源場站新增收入主要包括風電場增加的售電收入ΔIw,e和供熱收入Iw,h。

(2)

Iw,h=Aw,h×Ph

(3)

式中:Pw為風電場上網電價,元/kWh;Aw,h為供熱面積,104m2;Ph為熱價,元/m2。

1.2 傳統發電企業效益分析

1.2.1 成本分析

在負荷水平相同的情況下,可再生能源參與電力市場交易后會擠占傳統發電企業的發電空間,其減少的發電量與電網輸送的傳統電力資源量大致相等[12]。

1.2.2 收益分析

1)降低的峰荷容量成本

用減少的新增裝機成本表示降低的峰荷容量成本。

RN=ΔNy×Ij

(4)

ΔNx=exΔPf

(5)

式中:RN為接入后降低的峰荷容量成本;Ij為每個機組裝機投資成本;ΔNy為由于實施需求響應而減少的峰荷容量;ΔPf為降低的峰荷電力;ex為降低的峰荷容量系數。

2)降低的傳統能源燃料成本

Rr=W×Mc

(6)

式中:Rr為接入可再生能源場站后降低的傳統能源燃料成本;W為減少的傳統能源用電量;Mc為每千瓦時發電量的傳統能源燃料邊際成本。

3)降低的機組不正常啟停成本

Rp=Cp×Ip

(7)

式中:Rp為機組非常規啟停成本;Cp為每次機組非常規啟停成本;Ip為機組非常規啟停次數。

4)降低的環境破壞補償開支

Rb=Q×b

(8)

式中:Rb為接入可再生能源場站后降低的環境破壞補償開支;Q為減少的破壞物排放量;b為政府規定的每千克破壞物補償費。

5)傳統能源減緩建設效益

(9)

式中:Rl為接入可再生能源場站后節約的傳統能源建設開支;ΔNy為系統接入可再生能源后可降低峰荷容量;μ為每個機組的投資成本;i為基準利率;t為其可使用的周期。

1.3 電網企業效益分析

1.3.1 成本分析

1)減少的售電收入

CNR=W×p

(10)

式中:CNR為減少的售電收入;W為減少的售電量;p為平均電價。

2)系統安裝維護成本及補貼

(11)

式中:Cg為電力設備折扣;C為由電網企業負責的多元負荷支持設備初始投資成本;n為設備使用時長;Cb為對設備進行保養的開支;Ca為設備安裝開支。

1.3.2 收益分析

1)降低的電網投資成本

(12)

式中:Rt為接入可再生能源場站降低的電網投資成本;ΔNr為接入可再生能源場站后降低的電網容量;It為整個系統電網投資的成本;Nr為整個電網的容量大小。

2)降低的系統運行維護成本

(13)

式中:Mb為接入可再生能源場站后降低的系統運行維護成本;MT為系統總的運行維護成本。

3)提高的負荷率

L=L2-L1

(14)

式中:L為提高的負荷率;L2為本年負荷率;L1為前一年負荷率。

1.4 電采暖用戶效益分析

1.4.1 成本分析

蓄熱式電采暖成本Ppay由靜態投資成本Ppay,s和運行成本Ppay,r兩部分組成。

Ppay=Ppay,s+Ppay,r

(15)

1.4.2 收益分析

綜合收益Pinc分為供暖收益Phot和輔助服務益Pas兩部分,如式(16)—式(18)所示。

Pinc=Phot+Pas

(16)

Phot=mhot·S

(17)

(18)

式中:S為蓄熱式電采暖供暖面積,m2;mhot為供暖收費,元/m2;mas為輔助服務收費標準,元/MW;ΔPeb-a為提供輔助服務電力,MW。

1.5 電動汽車用戶效益分析

1.5.1 成本分析

1)設備投資成本CF

CF=CF1×N+CF2×N+CF3×N′

(19)

式中:CF1為每個電動汽車(electric vehicle,EV)控制設備成本;CF2為每個電動汽車通訊設備(接收器、傳輸器)的成本;CF3為整個電動汽車控制中心的搭建成本。

2)設備運行維護成本COM

COM=CF×η

(20)

式中,η為運行維護開支比例。

1.5.2 收益分析

1)放電增加的收益REV1

(21)

2)充電節約的電費支出REV2

(22)

2 多方交易策略模型

2.1 多個參與方交易的博弈框架

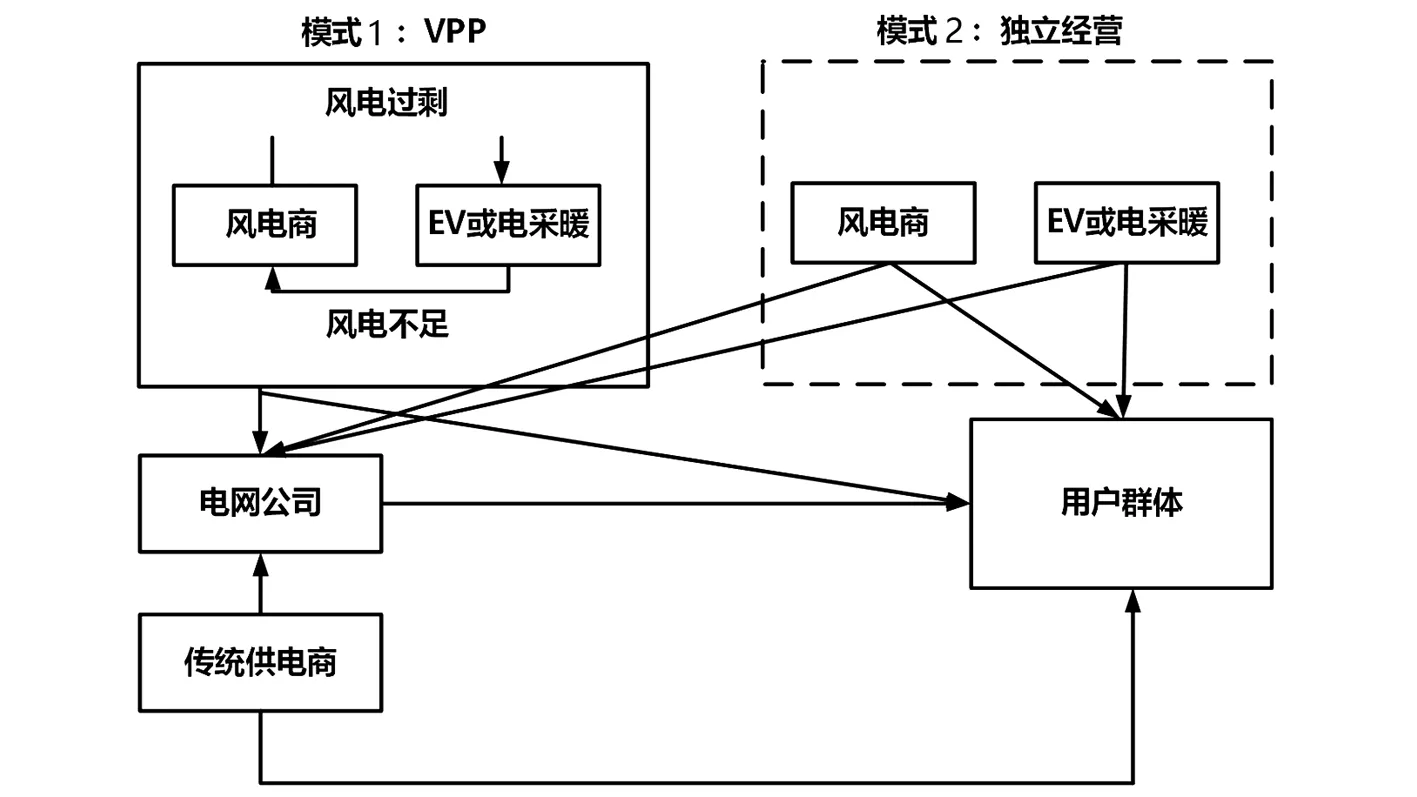

各個能源相互交融的形式越來越突出,傳統的電力交易模式已經不再適應。以多個參與方共同參與的多能源形式的新型電力市場正在成為主流[13]。各個參與方均能獨立地參與電力市場,并基于交易博弈策略實現自治及矛盾解決,最終實現各方平衡,達到平衡的微電網[14],圖1為多個參與方交易的博弈框架圖。

圖1 多個參與方交易的博弈框架

圖1描述了兩種典型的多參與方交易模式。第1種模式為風電供應商和EV商共同合作組成虛擬電廠(virtual power plant,VPP),以解決風電過剩或者風電不足問題,并且達到供應商利益最大化,稱之為VPP模式。另一種模式為風電商及EV商各自獨立經營,參與電力交易市場,稱之為獨立經營模式。兩種經營模式在日前電力市場中均存在,由用戶根據自身情況進行選擇。同時在圖1中,傳統供電商也可以依據自身經營情況,選擇將電能銷售給電力輸送網絡運營商或者直接銷售給用戶,以實現利益最大化。

2.2 博弈策略建模

2.2.1 VPP供應商的策略模型

此模型以模擬風電場場景為基礎,通過過去某個時段t的N個場景的風電出力大小,以VPP模式進行建立。在此模型中風電場的出力具有不確定性,同時EV或蓄熱式電采暖商所需要的電量大小也完全由用戶行為來確定。

(22)

(23)

t時段VPP的總投標出力為

(24)

當風力發電場和EV商或蓄熱式電采暖共同合作運營時,有很大概率會出現預測偏差。當預測量小于實際發電量時,多發出的電量只能棄用;當預測量大于實際發電量時,由于供電不足,當地電力監管部門可能會對這種行為進行罰款[15]。因此,將VPP的目標函數描述如下:

(25)

(26)

(27)

(28)

(29)

(30)

(31)

(32)

(33)

2.2.2 用戶群體的策略模型

在用電量得到滿足的條件下,用戶會根據電力價格或其他因素選擇更為適合自己的供電商來進行供電。為了簡化模型,以用戶利益最大化作為策略博弈的最終目的,則其效用函數ku為

(34)

用戶實體的成本Eu是向供電商支付的電費,可表示為

(35)

因此,用戶群體的目標函數為

maxRu=Ku-Eu

(36)

2.2.3傳統電力供應商的策略模型

(37)

(38)

傳統電力供應商的目標函數為

(39)

電力供應商決策時的約束條件為:

(40)

(41)

2.2.4 電力輸送網絡運營商的策略模型

電力輸送網絡運營商的利益來源由直接向用戶收取電費和收取發電商服務費兩種模式來獲取。此外,電力輸送網絡運營商在輸送電能的同時,應保證電能質量、系統安全等作為社會公共事業企業應承擔的責任。運營過程中會出現設備檢修、更換、建設及運營成本[17]。

電力輸送網絡運營商的收益可用用戶所支付的電費、傳統電力供應商和VPP商所繳納的服務費三項之和來表示。

(42)

(43)

式中,電力輸送網絡運營商的成本由購買電力的成本和運營成本共同構成。

電力輸送網絡運營商的目標函數為

(44)

2.3 模型求解算法

2.3.1 多方博弈的納什均衡

(45)

2.3.2 基于合作型協同進化遺傳算法求解

合作型協同進化遺傳算法(cooperative co-evolutionary genetic algorithm,CCGA)以多種群協同演化機制為基礎,考慮到不同自然物種在基因遺傳過程中相互不影響[18],各物種又通過自然界生態系統共同協調為基礎。CCGA將復雜的非線性大規模場景進行拆解,以多個子場景進行求解優化,最后再帶入整體中協調,最終實現整體的共同優化[19]。

在電力市場多運營商博弈過程中,將每個博弈體看作是一個總群,利用CCGA進行全局優化。算法框圖如圖2所示。

圖2 CCGA框架

CCGA的步驟如下:

1)進行傳統供電商、電網公司、用戶、VPP商的種群初始化參數設置。

2)選擇合適的遺傳算子及最優粒子,形成策略集合。

3)種群協作。各種群協作,進行共同優化,保留優化效果最好、整體最為平衡的個體代表,進行下一代遺傳。

4)重復步驟2和步驟3,到符合全局優化標準為止,最終保留的策略集合即為博弈均衡解。

3 典型電力市場場景的多方交易策略

本章選取EV和風電場參與電力市場的典型場景,驗證第2章所建立的多方交易策略模型的有效性。

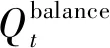

3.1 算例基本參數

在上述條件下,用戶群體的總負荷需求量如圖3所示,可以看出,負荷需求量較小的時段出現在0~7 h,高峰負荷需求量較大的時段出現在8~23 h。

圖3 用戶群各時段總負荷

3.2 算例結果

對比風力發電場商和EV商合作聯營,以VPP模式參與電力市場交易和分別獨立參與電力市場交易兩種模式。得到如圖4所示的博弈均衡時的利潤對比圖。

圖4 兩種模式的利潤對比

從圖4可以看出:兩種模式下,VPP模式的總利潤明顯高于獨立參與市場交易的模式。其中,獨立參與電力市場交易的EV商和風電商利潤之和為21.8萬元,而以VPP模式參與電力市場交易的利潤值達到了27.8萬元,利潤增加值達到了27.5%。

結果表明,采用VPP模式參與電力市場運行能夠更好地利用EV資源和風力發電資源,在減少棄風現象和降低出力預測偏差的同時獲得了更大的經濟效益。

4 結 論

主要通過對可再生能源場站、發電企業、電網企業、電采暖用戶以及EV等關鍵參與方在典型場景下的效益分析,構建VPP商、用戶群體、傳統電力供應商以及電力輸送網絡運營商的策略模型;通過CCGA進行求解,并以實際算例驗證了所建立模型的合理性和有效性。算例結果表明,風電商與EV用戶聯合組成虛擬電廠,參與電力市場交易所獲得的的利潤比其單獨參與電力市場的利潤更高,說明VPP在充分利用風電資源的同時,還能調用EV電源存儲能力,創造更大的經濟價值,具有更強的市場競爭力。