朝暮伴君相期終始

胡建君

蓮花玉佩 清

白玉鏤雕鳳凰墜佩宋 故宮博物院藏

隨著北京周口店“山頂洞人”的發現,中國迄今最原始的佩飾出現于人們的視野。它們有穿孔的獸牙﹑海蚶殼﹑小石墜﹑小石珠﹑鯇魚眼上骨和刻溝的骨管等,有些還用赤鐵礦精心染了紅色。這些飾物經過原始人類審美眼光的挑選和簡單加工,被敬奉于天地,也走進了人們的日常。低硬度的用料、隨形的簡單加工形式,以及相似形狀的重復組合,使得飾品整體光滑、規則、小巧、有節奏感,彰顯了人類最初的審美,以及和茫茫天地自然的對話。

原始時期的佩飾以項飾和腰飾為主,用于人體美化、自我炫示以及吸引異性,并帶著巫術祈禱的概念。人們將動物的毛皮、牙齒、骨骼穿戴在男性身上以求收獲與平安;將植物的果實或種子串掛在女性身上以祈求子孫繁衍。在歐洲也有原始佩飾被發現。17世紀末至18世紀初,西方考古學家在歐洲文明的發源地克里特島發現了指環、飾針等飾物。在米諾斯壁畫中也出現了貴婦以發帶束額的形象,長長的幾縷頭發則用寶珠和玉石穿起并擰成發絡,既美觀又實用,顯現出精致與平衡之美。

金鑲寶石蜻蜓簪清 故宮博物院藏

佩飾乃隨身或貼身之物,也成為有情人之間的信物。睹物思人,只盼朝暮伴君,相期終始。《詩經·鄭風·女曰雞鳴》中有“知子之來之,雜佩以贈之”的描寫。《釋名》曰:“佩,倍也。言其非一物……有珠、有玉、有容刀、有帨巾、有觿之屬也。”這都表明之前的佩飾常以琳瑯滿目的組佩形式出現,有情人分開之時,“解佩分袂”,只待不日重逢。西漢劉向的《列仙傳·江妃二女》中,鄭交甫與江妃二女分開時“請子之佩”,二女便解下玉佩給他,“交甫悅,受而懷之,中當心”,回頭間仙子卻早已不見,一切宛如夢幻泡影。

乾隆帝妃古裝像 絹本設色 101×97.2cm 清 故宮博物院藏

更多的古代佩飾兼實用功能,伴隨著日升月落的每一天,合心稱手,宛如舊人。

簪釵與耳挖

簪始稱為“笄”,是最早的一種實用性發具。先民漁獵穴居的年代,人們便已懂得束盤長發。李漁說:“一簪一珥,便可相伴一生。”簪釵貼近于身體發膚,與人朝夕耳鬢廝磨,溫潤可愛,而其整體形制,又像是決絕的利器,有種“美人如玉劍如虹”的濃情繾綣與冷艷癡絕。

溫情之處,比如《西京雜記》中記載:漢武帝寵愛李夫人,一次隨手取下李夫人的玉簪用來搔頭,這便是簪子又名“搔頭”的由來,充滿肌膚相親的愛意。冷厲之處,只見《紅樓夢》第五十二回中寫到,墜兒偷了平兒的金鐲子,正在生病的晴雯覺得丟人,“向枕邊拿起一丈青來,向他手上亂戳”。

“一丈青”的名字形象動人,長而俏,也有說是由毒蛇名字而來,指的是一種耳挖形發簪。清代詩集《邗江三百吟》中提到“一丈青”:“斜簪雅鬢雀生角,低亞云鬟星有芒。侍婢若來蠻互觸,檀郎猝遇戒其傷。”說明“一丈青”既用來簪發美發,閑時又可用其挖耳自娛,還能防身應急,顯示出古人可愛而實用的生活美學。考之史料,唐代還流行過一種銅制的耳挖簪,非常實用,一邊是耳挖,另一邊則是鑷子,或用作耳鑷,或用于修理眉毛。簪于發間,便有了“寶鑷間珠花,分明靚妝點”的佳話。

金鑲寶石桃蝠簪 清 故宮博物院藏銀鍍金嵌珠花蝶耳挖釵 清 臺北故宮博物院藏

耳挖簪的源流眾說不一,而從遺存的實物來看,應是從元代以后開始大量出現。耳挖簪有單頭的,也有雙頭的,材質與形制多樣,往往中間部分鏨刻有精美的花果圖案。清代是耳挖簪款式最為多樣的時代,可以點綴花鳥蟲魚等組件,也可以裝飾流蘇,或接續彈簧細絲。這樣,一方面可讓女子走動時顯得風姿綽約,一方面也時時提醒女子放慢步子,不要大步流星,表達出古代端莊而矜持的日常審美,一如歲月靜好。

謝肇淛的《五雜組》中記載:“笄不獨女子之飾,古男子皆戴之。”可見古代男子亦普遍使用發簪。以明代為例,明代男子皆束發綰髻,因此發簪是各階層男士必不可少的用來固發的首飾。男簪的種類與樣式大都見于女簪,但在形制與題材上更偏于男性審美。比如有比德意義的“歲寒三友”題材,尤其是勁節棱棱的竹,很適合用來裝飾男簪。

男性的發簪更注重一物多用,充分體現了器用合一、器以載道的美學思想。男簪大多比較厚實,遇到特殊情況,還能充作貨幣應急。《金瓶梅》中把耳挖簪稱為“耳翰兒”,應伯爵等人宴請西門慶,臨時從頭上拔了銀耳挖簪子抵作酒錢。徐霞客的《楚游日記》里記載,他在湘江遇強盜而墮水,獲救后周身無一物,僅發髻中尚有銀耳挖一件,便用之酬謝饋贈衣物的戴姓客人。

簪花仕女圖(局部)

唐代周昉的《簪花仕女圖》中佩簪插花、氣定神閑的貴族女子形象,令人印象深刻。《浮生六記》卷四中描寫花船鴇兒的裝扮:“鴇兒呼為‘梳頭婆,頭用銀絲為架,高約四寸許,空其中而蟠發于外,以長耳挖插一朵花于鬂……”簪花的長耳挖簪旁逸斜出,頗添幾許風情。

而古時男子亦簪花,或用時令鮮花,或用金銀、綢絹等制成假花插于發髻或發冠,所簪之花樣式繁多,常有茱萸、木槿、薔薇、梅花、杏花、棠梨、茉莉、牡丹、菊花等。《水滸傳》里描寫梁山好漢在頭上簪花的情景著實不少。沈括的《夢溪筆談·補筆談》記有一件奇事,揚州太守韓琦在自家發現一株枝開四朵的芍藥,每朵花瓣中間都嵌有金線。他便邀請王安石、王珪、陳升之前來飲酒賞花,每人各簪一枝。四人后來先后拜相,芍藥也因此被稱為“花相”,這便是“四相簪花”典故的由來,寄托了男性的優雅情致和世俗理想。

升庵簪花圖 絹本設色 143.5×61.5cm 明 陳洪綬 故宮博物院藏

壓襟與蹀躞

壓襟又名“ 飾件兒”,可理解為“壓住衣襟之物”,自唐代出現,盛行于明清時期,古人將之作為衣襟佩飾,既可令肥闊的衣物平順,也能體現出人的儀態美。人們走路時,壓襟上的墜飾相互碰觸,發出輕柔悅耳的細碎聲響,可謂聲情并茂、活色生香。壓襟上端一般以鏈子系在胸口的扣子上,中間部分用金銀、翡翠、瑪瑙等制成,并雕琢成蟬、蝙蝠、牡丹、如意、云雀等形狀,飽含吉祥美好的寓意。

壓襟下端往往以銀鏈綴著微型的刀槍劍戟、鑷子、牙簽、耳挖、粉盒等小件兒。孫機先生曾撰文《三事兒》,說的就是明人配飾的一個經典組合—耳勺、鑷子、牙簽,都是小而細長、隨身常用之物。有的壓襟還會在上面增加一枚筒狀物,提溜起來那些小件兒收攏在筒中,更為精巧便攜。明代王士琦墓出土的仕女紋金飾件,整體樣式就是手捧壽桃、身著右衽長衣的仕女,該壓襟內部中空,可收攏耳挖和牙簽。“飾件兒”類飾物常垂掛在胸前,又名“墜胸”或“墜領”,也有系在汗巾一角或收在袖子里的,《金瓶梅》中亦有描述。明代徐蕃夫婦墓也出土過系有銀索的汗巾,銀索另一端拴有一根銀牙簽。

老銀燒藍壓襟 英國伯明翰博物館藏

金鑲寶玎珰七事 明 湖北省博物館藏

仕女紋金飾件 明 浙江省博物館藏

壓襟的存在,可以和另一種實用佩飾“蹀躞”相關聯。影片《刺客聶隱娘》中,女主角聶隱娘初次出場時,身著黑色長袍,腳蹬皮靴,腰間佩掛有垂帶的腰飾便為“蹀躞”,頗具氣場和時尚感。在昭陵唐墓壁畫中,蹀躞是出現較為普遍的唐人佩飾。唐太宗外甥女段簡璧墓出土的《三仕女圖》和新城公主墓出土的《二女侍圖》中,那些男裝仕女均腰束革帶,革帶上佩有蹀躞帶。

蹀躞的流行,歸功于趙武靈王推廣胡服騎射。當時人們覺得胡人的腰帶頗有特色,佩戴起來顯得英姿颯爽,遂引入中原地區。蹀躞帶上通常掛有算袋、礪石、佩刀、針筒等七件物品,俗稱“蹀躞七事”。精致的古人又在上面附加了許多小環或小鉤,便于將各種常用小物件隨身攜帶。可以想見,浪跡江湖的大俠將酒壺、笛子和寶劍用蹀躞帶固定在腰間,亦酒亦歌,又颯又酷,可謂豪氣沖天。

孝貞顯皇后像 絹本設色 169.5×90.3cm 清 佚名 故宮博物院藏

唐代朝廷曾有“大帶制度”,以帶上的裝飾品質地和數量來區別官品權位。開元以后,又立新規,一般官吏不再佩掛蹀躞帶。但在民間,特別在婦女中間,蹀躞帶更為流行。唐代女子心態自由開放,喜著男裝,腰佩蹀躞帶,重在裝飾和渲染氣場。宋代張樞的《謁金門》詞云:“重整金泥蹀躞。紅皺石榴裙褶。”

香囊與魚袋

香囊的歷史可追溯到先秦時代。據《禮記·內則》記載:“男女未冠笄者……皆佩容臭,昧爽而朝。”鄭玄注:“容臭,香物也。”可知佩戴香囊在當時是一種日常禮儀。屈原在《離騷》中有“扈江離與辟芷兮,紉秋蘭以為佩”之句,是說把裝滿香草的香包帶在身上。貼身的香囊因為帶著特別的香氣和繾綣的情思,被戀人們當作禮物相互贈送。繁欽的《定情詩》曰:“我既媚君姿,君亦悅我顏……何以致叩叩,香囊系肘后。”在《紅樓夢》中,黛玉送的香囊總被寶玉貼身戴著。那隨身攜帶的香囊,是一份“寤寐思服”的心意,而“香囊暗解,羅帶輕分”的離別之際,更令有情人黯然銷魂。

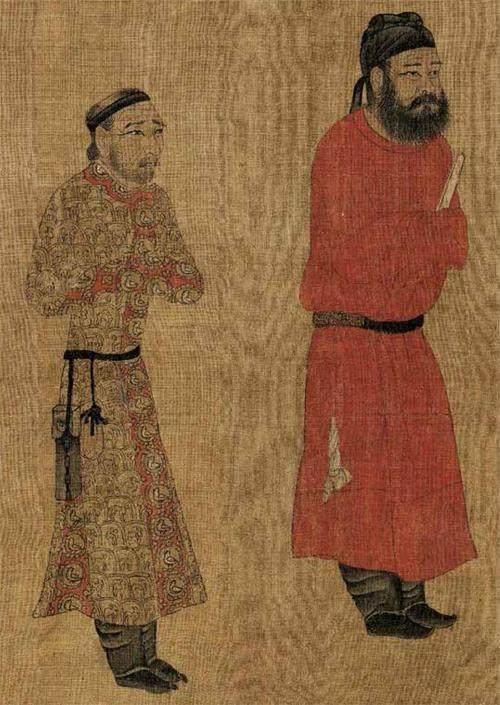

東丹王出行圖(局部) 絹本設色 27.8×125.1cm 五代 李贊華 美國波士頓美術館藏

用香之風由來已久。相傳軒轅黃帝曾燃燒“沉榆之香”,利用香藥消毒。古人也常以艾蒿等香氣濃郁的芳香植物作為熏料。所謂“燒柏子香讀周易,滴荷花露寫唐詩”,在一室之內亦可冥想“綠野風煙,平泉草木,東山歌酒”的情致。唐代的香熏球也是香囊的一種,用于隨身佩戴或在室內熏蒸衣物、被褥,還可以取暖。令人驚嘆的是,它體現了唐代的“黑科技”,無論球體如何滾動,在機環和香盂重力的雙重作用下,囊中香料絕不會傾覆,因此可作被中香囊使用。而在歐美,發現這一陀螺儀原理遠在1000多年之后,后來陀螺儀原理更被廣泛應用于航空、航海領域。安史之亂后,唐玄宗從蜀地返回長安,十分思念楊玉環,密令高力士開墓改葬。據說貴妃“肌膚已壞,而香囊仍在”。她身上佩戴的香囊,應該就是類似于何家村窖藏出土的唐代葡萄花鳥紋銀香囊。

唐人浪漫,隨身的香囊、荷包皆名目繁多。杜牧的《過勤政樓》詩云:“千秋令節名空在,承露絲囊世已無。”承露囊也是一種荷包,由眼明囊演變而來。古俗農歷八月初一凌晨,女子以彩帛之囊盛裝花木上的露水,相傳以此洗眼,可使人耳聰目明。百官敬獻“承露囊”被隱喻為沐浴皇恩。民間亦將之用作腰間佩飾并用來收納雜物,可見其也是唯美兼實用的典范作品。

段簡璧墓出土的《三仕女圖》壁畫 唐

另外,還有一種官員的隨身佩飾“魚袋”。從《新唐書·車服志》所載可知,自高宗始,五品以上官員開始佩魚袋,出現“佩魚者眾矣”的局面,魚袋逐漸演變成為官員身份等級的象征。而唐代婦女的服飾使用一般都遵循“婦人從夫色”的穿戴原則,常在釵首處飾以精美的魚形,從而與男性官員的魚袋相輝映,同樣是一種身份與榮耀的象征,也是夫唱婦隨的愛情見證。韓愈《示兒》詩稱:“開門問誰來,無非卿大夫。不知官高卑,玉帶懸金魚。”唐朝低級官員出使外國時,甚至借用高級官員的紫金魚袋抬高身份,謂之“借紫”。

葡萄花鳥紋銀香囊 唐 何家村窖藏出土 陜西歷史博物館藏

白玉雕龍紋香囊 清

步輦圖(局部) 唐 閻立本 故宮博物院藏

剔紅仙人圖印籠

還有一種文雅的隨身佩飾“印籠”,是香囊與魚袋內涵的擴展。印籠主要用來放置印章,以便隨身攜帶。印籠傳入日本后大受歡迎,除放置印章之外,還用來盛放藥片等細碎之物。到了武士道盛行的江戶時代,印籠逐漸成為男士居家出行的必備裝飾物,也被視為富裕身份和貴族地位的象征。

人與物的相逢,就像人與人的相逢,都是和合而生的因緣際會。往事風流云散,而舊物長存,千秋萬載,一如初見。