軟土無柱大跨地鐵車站施工期結構內力監測技術*

劉常浩,楊 勇,鞏一凡

(1.同濟大學土木工程學院地下建筑與工程系,上海 200092; 2.上海軌道交通15號線發展有限公司,上海 200000)

0 引言

地下空間開發在擴大城市空間、緩解城市交通壓力等方面顯示了其獨特的優越性,城市地下空間特別是地下交通設施的建設發展迅速。考慮到乘客的舒適性以及提升車站功能,現代地鐵車站以大空間、大跨度、注重功能和舒適實用為發展方向,并充分利用合理的結構設計形式,體現出現代化交通建筑類結構物的特點。

近年來一些地鐵車站已開始探索使用無柱大跨結構,如青島地鐵3號線保兒站、廣州地鐵2號線市二宮站、大連地鐵興工街站、北京地鐵亦莊線宋家莊站—肖村橋站等就采用了無柱式地鐵車站。

劉明保等基于對無柱大跨地鐵車站建筑及結構特點與選型的闡述,結合廣州地鐵工程實際對大跨度車站結構形式及設計中的難點進行探討,并提出了采取的構造措施;林作忠介紹了廣州地鐵2號線大跨度無柱車站的結構選型,并探討了無柱大跨地鐵車站的結構設計難點和應釆取的構造措施,認為是否采用大跨度無柱車站需因地制宜綜合比選,研究成果有助于無柱大跨地鐵車站的進一步發展。

從研究現狀看,針對無柱大跨新型結構內力監測分析研究較少,特別是建造于軟土復雜地區的地鐵車站。因此,本文針對無柱大跨度新型地鐵車站結構特點開展結構內力監測分析,為探索新的設計思路提供技術支持。

1 工程概況

上海軌道交通15號線吳中路站位于桂林路(吳中路—蒲匯塘),為地下車站,該工程位于古河道沉積區,在65.43m深度范圍內地基土屬第四紀晚更新世及全新世沉積物,主要由黏性土、粉性土和砂土組成,分布較穩定,具有成層分布的特點。擬建場地地下水類型主要為松散巖類孔隙水,孔隙水按形成時代、成因和水理特征可劃分為潛水含水層、(微)承壓含水層。為減少地鐵車站施工對上部居民出行的影響,創造地下車站大空間效果,降低人處于地下空間的壓抑感,提高乘客的舒適感、空間感,該站采用大跨度無中柱地鐵車站結構形式,如圖1所示。

圖1 吳中路無柱大跨車站橫截面

2 監測內容與測點布置

無柱大跨車站結構由于取消了站內立柱,中板結構跨度達23m,在車站施工和運營階段,中板承受各類豎向荷載,且在不利工況下局部可能存在拉彎受力狀態,為本次重點監測對象。按照相關規范對中板進行了系統的安全監測,重點關注中板-側墻接頭、中板跨中等關鍵部位的內力和變形,進而對車站整體結構的施工全過程響應進行研究。監測斷面共計布置10個鋼筋應力測點(S1~S10)和10個混凝土應變測點(C1~C10),分別布置在中板結構的西側中板-側墻節點、中板西側1/4跨度位置,中板跨中、中板東側1/4跨度位置以及東側中板-側墻節點,實現對整個無柱大跨度中板結構的內力監測。具體測點布置如圖2所示。監測分析工況如表1所示。

圖2 無柱大跨度中板內力監測點布置

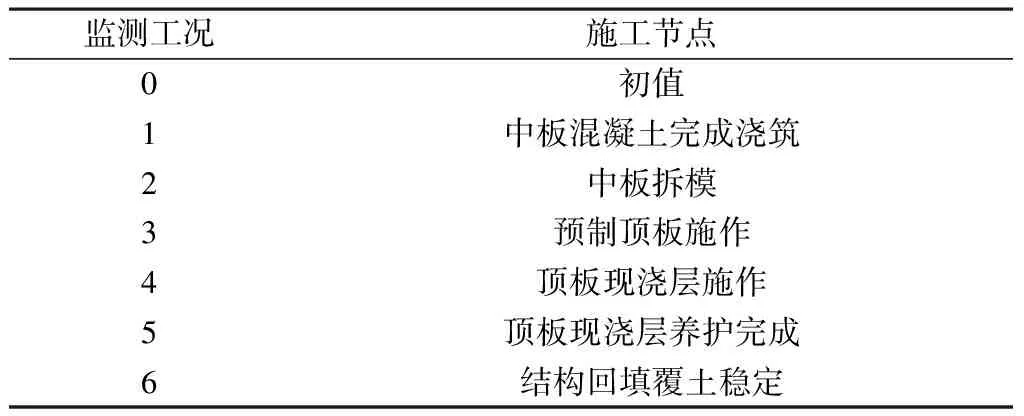

表1 監測分析工況與施工進度

大跨度中板結構內力監測點布設,在中板混凝土澆筑之前,分別在中板結構上排和下排鋼筋位置布設1組鋼筋應力與混凝土應變監測點。鋼筋應變計與結構受力主筋采用焊接連接的方式,使兩者協同受力,確保應變計可以反映受力主筋的真實受力情況,混凝土應變計采用綁扎形式與結構受力主筋連接,澆筑混凝土后即與結構形成整體,對受力主筋附近的混凝土應變進行高精度測量。

3 監測結果與分析

3.1 無柱大跨受拉中板混凝土應變隨施工進程曲線匯總分析

對吳中路站無柱大跨受拉中板上側和下側的混凝土應變監測數據隨時間變化的結果進行匯總,得到監測設計斷面中板混凝土應變隨施工進程的變化曲線,如圖3所示。

圖3 吳中路站無柱大跨受拉中板混凝土應變監測數據處理結果

由圖3可知,在結構拆模過程中,此時荷載主要為中板結構的自重作用,大部分混凝土應變測點均處于受拉狀態,尤其是混凝土中板-側墻節點上部混凝土會產生較大的拉應變,存在裂縫開展的可能。隨著施工的進行,中板混凝土強度不斷提高,并逐漸與側墻混凝土連成一體,結構在較大水土壓力作用下,除個別節點外,均逐漸呈現一種全斷面受壓的趨勢。混凝土在受壓狀態下有很好的力學性能,此時中板結構處于比較安全的狀態。

3.2 無柱大跨受拉中板鋼筋應力隨施工進程曲線匯總分析

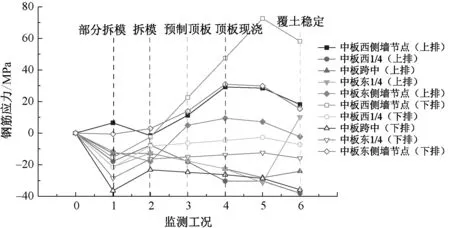

對吳中路站無柱大跨受拉中板上側和下側的鋼筋應力監測數據隨時間變化的結果進行匯總,得到監測設計斷面中板鋼筋應力隨施工進程的變化曲線,如圖4所示。

圖4 吳中路站無柱大跨受拉中板鋼筋應力監測數據處理結果

由圖4可知,在結構拆模過程中,此時的荷載主要為中板結構的自重作用,鋼筋應力較小,基本處于受拉狀態。隨著側墻以及頂板的施作,中樓板受力主筋與結構其他部分更好地結合,形成共同受力的整體,因而鋼筋應力開始出現較為明顯的增大,特別是中板-側墻節點處的鋼筋,在頂板施作后應力顯著增大,出現這一現象的原因是吳中路站設計的拱形頂板對側墻有明顯的推力作用,推力傳導至中板使得中板-側墻節點產生拉力作用,應注意對中板側墻節點的持續觀測。

4 內力監測數據分析

4.1 無柱大跨中板斷面混凝土應變分布隨施工進程變化

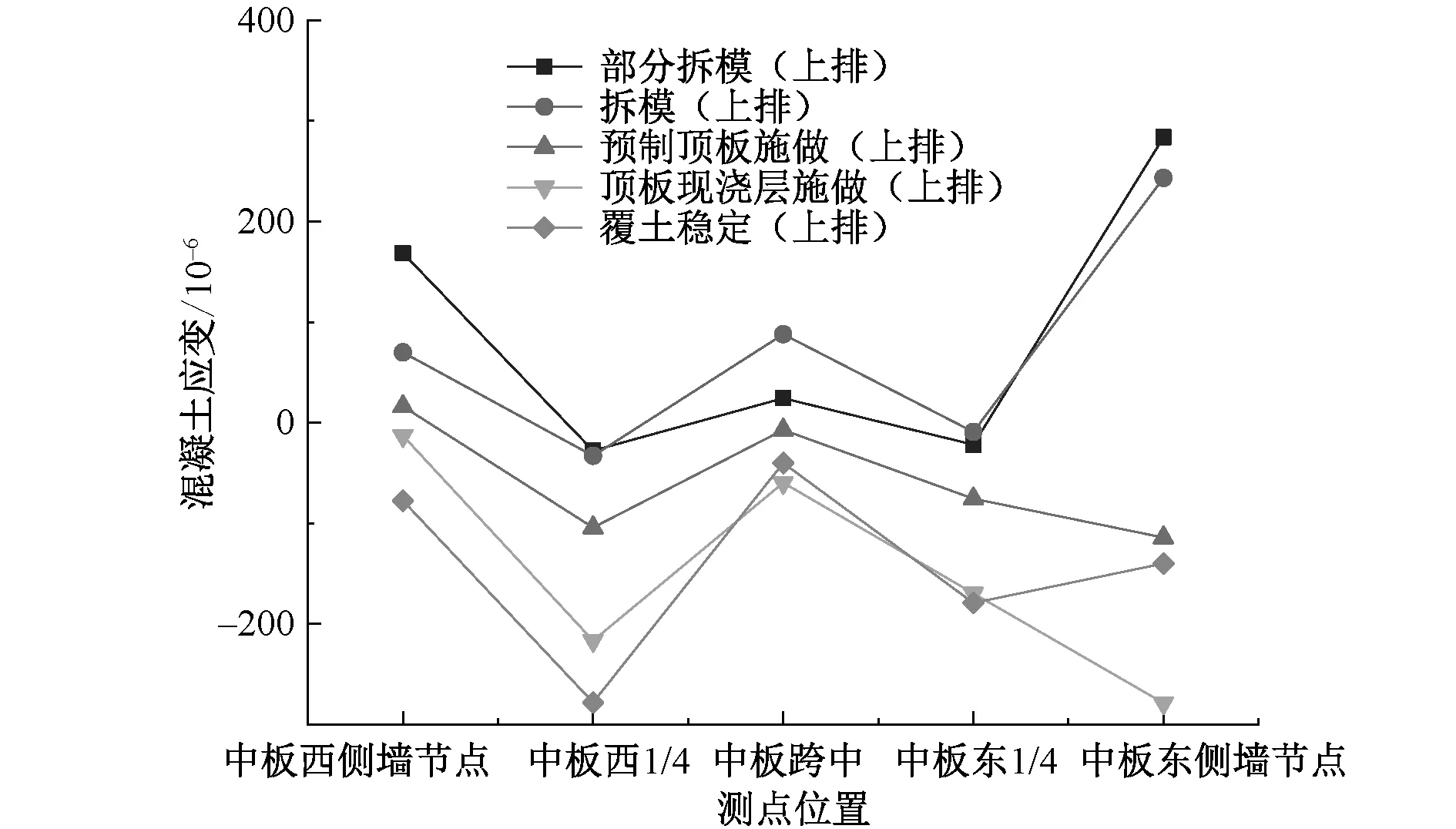

選取吳中路站無柱大跨受拉中板整個斷面上側的混凝土應變監測數據根據施工進度進行匯總,得到監測設計斷面中板混凝土應變隨施工工況變化曲線,如圖5所示。

圖5 吳中路站無柱大跨受拉中板斷面混凝土應變測點應變隨施工工況變化曲線

由圖5可知,在部分拆模階段,混凝土應變測量結果呈現一定的對稱性,受力主筋應力分布類似于兩端固定梁。主要由于側墻尚未施作,中板部件相對獨立,僅受自重作用,荷載呈現對稱特征。隨著側墻與頂板的施作,結構東側混凝土呈現出壓應變增大的趨勢,與西側形成一定差異,表明拱形頂板施作后,中板結構出現了受力不對稱的情況。值得關注的是中板-側墻節點混凝土拉應變較大,存在裂縫擴展的可能。

4.2 吳中路站無柱大跨中板斷面鋼筋應力分布隨施工進程變化

選取吳中路站無柱大跨受拉中板整個斷面上側的鋼筋應力監測數據根據施工進度進行匯總,得到監測斷面中板鋼筋應力隨施工工況變化曲線,如圖6所示。

圖6 無柱大跨受拉中板斷面鋼筋應力隨施工工況變化曲線

由圖6可知,除現澆層施作時下排受力主筋的應力,其他鋼筋應力測量結果均呈現出一定的對稱性。中板側墻節點鋼筋應力表現為受拉狀態,而其余測點基本為受壓狀態。鋼筋應力最大值為72.4MPa,出現在現澆層施作時中板側墻節點的下排受力主筋位置,表明頂板施作會對中板產生一定的拉力作用,且該作用并不完全對稱。總體而言,鋼筋應力數值較小,結構處于較為安全的狀態。

5 結語

本文以上海地鐵15號線吳中路站無柱大跨度新型地鐵車站結構為例,開展施工期結構構件內力監測,實時獲取該工程關鍵構件的力學變形規律,經過監測分析得到以下結論與建議。

1)總體而言,結構各主要部件應力應變數值較小,除混凝土可能存在局部裂紋外,整體結構處于安全狀態。

2)中板混凝土澆筑后中板-側墻節點混凝土拉應變較大,最大值近300με,超過混凝土單軸受力極限拉應變,存在裂縫擴展的可能,設計中可針對該節點進行針對性設計,如采用高強纖維混凝土進行加強。

3)拱形頂板對側墻有明顯的推力作用,推力傳導至中板使得中板-側墻節點產生拉力作用,導致鋼筋拉應力及混凝土拉應變有較明顯的提升,在局部不利區域可能導致混凝土結構開裂,應注意對中板側墻節點的持續觀測。