記憶的煉金術師:澳門,味道,遺產

羅方禮(Fernando Sales Lopes),《我們記憶的味道:澳門的飲食與族群》(Os saberes das nossas memórias: A comida e a etnicidade Macaense),澳門:澳門文化局,2017

中圖分類號 N092

文獻標識碼 A

收稿日期:2020 12 16

作者簡介:白雅詩(Beatriz Puente Ballesteros),圖賓根大學漢學系相關研究人員,科技史博士、醫生、漢學家。自2015年起,被任命為聯合國教科文組織世界記憶計劃(Sub Committee on Education and Research, UNESCO Memory of the World Programme)教育與研究附屬委員會的通訊會員。研究方向是耶穌會士與漢人、滿人之間在醫學領域的跨文明交互,以及近代早期全球化期間歐洲、美洲、非洲、印度和東南亞的藥物傳入中國等。本文譯自Beatriz Puente Ballesteros, “Book Review: Os Saberes das nossas memorias: A comidae a etnicidade Macaense (Flavous of Our Memories: The macanese cuisine and ethnicity) by Fernando Sales Lopes (Macau, Instituto Cultural to Coverno da R A E ?de Macau, 2017)”, International Journal of Intangible Heritage, 2020, 15: 200—205. 譯者周孝雷,歷史學博士,任職于澳門大學。

本杰明·尼爾森(Benjamin Nelson)的歷史社會學理論,自然地會使我們聯想到由約翰·阿納森(Johann P ?Arnason)提出的“跨文明接觸”(intercivilizational encounters),此概念的核心論點,即世界的三種構建方式分別是財富、力量和意義。針對最后一個要素“意義”,克利弗德·紀爾茲(Clifford Geertz)將文化定義為一個將個人凝聚成一個社會的“意義之網”。當以此作為理論框架時,羅方禮(Fernando Sales Lopes)在澳門出版的這部作品就可以被視為一個典型的案例研究。在這部杰出的微觀史著作中,作者回避了比較史學中以高度抽象為特征的宏大敘事的話語,因為在這類話語中,人類的真實聲音及其意志都被刻意地抹去了。羅氏深知通過基于史實的充分調查,對于定義、界定以及融入跨文明接觸連續體兩端的范圍和界限至關重要。通過這種方式,作者專注為歷史具體的參與者、他們的記憶以及各種機構團體發聲,這些元素在以往的歷史敘述中被忽視或者被邊緣化,然而他們在全球歷史進程的重構模式中卻發揮著不為人知卻又頗為重要的作用。

羅方禮就像一個聰明的工匠,利用記者的鏡頭、歷史學家的技藝來向我們展示了一場記憶考古,筆者大膽稱之為一種充滿歷史責任感的實踐。作者在澳門生活了30多年,曾經創作過《蓮花》(Flor de Lótus)一詩,譜曲后成為1999年12月19日澳門回歸閉幕式文藝環節的主題曲。在近20年后,羅方禮又通過口述資料和廣泛翔實的文獻資料展開論述,同時打開其塵封已久的自身記憶,反思構建出了一個“烹飪三角形”(culinary triangle),即食物、自我以及轉型時期澳門土生葡人的身份認同關于這一主題的研究著作,數量非常有限,且大多集中于關注烹調技藝,旨在從“家庭秘密菜譜”中重建澳門美食,并以此作為一種實踐考古的案例。特別值得一提的是土生葡人塞西莉亞(Cécilia)和左婉玲(Gra a Pacheco Jorge)以及葡萄牙人安東尼奧·文森特·洛佩斯(António Vicente Lopes)的著作,這些研究為羅方禮進行文化和意識形態分析方面提供了重要的原始數據。。有趣的是,該書出版一年后的2018年11月,澳門被選為聯合國教科文組織的“創意城市美食之都”,成為繼成都和順德之后,第三個獲此殊榮的中國城市。

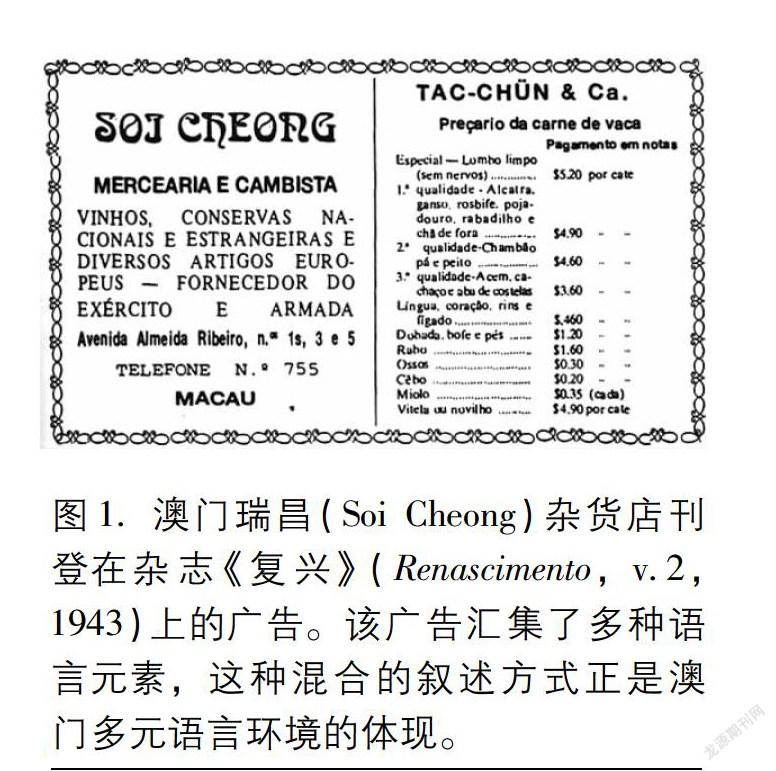

羅方禮喚起了“我們記憶中的味道”,這就與聯合國教科文組織的使命聯系到了一起。他分析食物的象征性的價值,并將其作為重建澳門土生葡人邊界身份認同的媒介,因為土生葡人原有的用作身份認同的通用語帕圖亞(Patu,圖1)逐漸瀕亡,不復使用2009年2月20日,聯合國教科文組織發表的新版《世界瀕危語言地圖集》(Atlas of the Worlds Languages in Danger)將澳門土生葡語(Patu)列為“極度瀕危”的語言。。在其作品的宏大敘事中,其中的一個顯著的方面是間接地展示出了一種由蕓蕓眾生所催生的文化元素——愁緒(melancholy)。這種題材的產生,源于黑色粘稠的膽汁在生物體內循環流淌,導致人的喜怒與悲傷,進而隨之沖破了社會想象,

最終駐足于藝術和思想的十字路口。雷蒙德·克里班斯基(Raymond Klibansky)毫不諱言地指出,愁緒是幫助書寫當代人類情感史的妙筆。此外,愁緒也反映在中國的文學、詩歌和繪畫(圖2)等文化表現形式中,因為在孤獨的狀態下,人們更加厭倦沉默。人們盼望回到心靈所屬的那方故土的鄉愁,同樣存在于那些域外流亡(territorial exile)或者精神流亡(inner exile)的人們的悲傷之中。

作者為我們揭開了彌漫在澳門的矛盾氣氛,在那里,覺醒危機與創作激流得以并存,憂郁的象形文字構建出一幅象征性的交融圖景,而這正是澳門土生葡人社群(圖3)的困惑所在。民族的斷裂與藝術上的輝煌相伴而行,從而產生出獨特而又極具民族文化特色的表象,這在日常生活中主要體現在飲食方面。這些橫向遍布的點,就好像一根虛構的線,展示出了他們的行為準則,而這一準則,既是他們個性的反映,又表現出他們的主觀及內在的傷感,同時伴有反常、怪誕以及節慶之感(圖4、圖5)。在這個轉型的歷史背景下,作者帶領我們尋找離散的土生葡人社群所失去的根,在這一歷史時期,土生葡人往往對未來充滿疑慮,同時伴有強烈的煢煢孑立之感。因此,愁緒就必然成為根據他們記憶中的味道來尋找身份認同的必要的出發點。作者在進行分析時,并沒有落入“傳統主義(traditionalism)”的陷阱。所謂“傳統主義”,克勞斯·安東尼(Klaus Antoni)認為,這會使傳統淪為一種“歷史連環畫”,造成這一結果的原因,是由于國家的家長式領導策略所導致,旨在削減傳統的影響。澳門的美食,正是佛蘭克·迪克特(Frank Diktter)所稱的現代社會多元化菜單的一個例證,說明文化和文明并非離散、不變的實體,而是一次次地受到外部的沖擊和影響。

通過揭示這些發展與接觸,我們對于現代化的定義以及所蘊含的寬容價值就有了更深的理解。澳門為中國增添了自己的歷史與文化特質,而這一特質的塑造與承載幾乎都是受到葡萄牙歷史的方方面面所影響的:其元素來自佛得角和果阿,暹羅和勃固,以及蘇門答臘、爪哇、馬六甲、馬來、錫蘭、摩鹿加,此外還來自菲律賓和日本。因此,澳門土生菜品,連同它過去的風味,一并流傳至今,成為了一座承載歷史文化的堡壘;但首先最重要的是,它是一劑針對“全球公民”后真理的解藥,因為所謂的“全球公民”這一概念,就意味著個人身份及個人生活方式的消解。作者對于這一問題,做了充分的處理。毫無疑問,澳門與大陸的一體化將會導致此前文化交融的盛世日漸消沉,同時個人記憶的遺忘,也意味著失去了一部分世界的記憶(圖6)。

在剖析澳門土生葡人對于自己的地道口味的看似享樂主義的夢想(這個夢想可以被認為是全球欲望轉變的結果)時,羅方禮就像是一位記憶的煉金術師,邀請我們注視著鏡中的自己,同時為我們提供了兩個倒影。一方面,是建構民族志的影像,通過尋覓個人身份、收集集體的記憶,從而回憶起過去的那種迷人的“跨文明接觸”。另一方面,作者所揭示的另一個影像,就是我們自身的脆弱,全球化最強大的動力之一——無論是過去、現在還是未來——就是愁緒。

圖6 ?左婉玲(Gra a Pacheco Jorge)是一位熱衷于理解和維護自己文化身份的澳門土生葡人女士。透過這張“圣誕餐桌”,左婉玲親切地與我們分享了一幅她從祖父那里繼承的廚藝美食畫卷。祖父若澤·文森特·若爾熱(José Vicente Jorge)的烹飪藝術,被左婉玲汲取珍藏在一本為數不多的關于澳門美食題材的書籍中。按照順時針方向,左婉玲給我們展示了以下菜肴:橘子醬(Laranja Torneada)、炸面餅(Coscoro)、玉桂葡萄干蛋餅(Formigos)、什錦餅干(Biscoitos variados)、蟲仔餅(Genetes)、面龜(Empada de Peixe,面粉、鱸魚、橄欖等烤制而成的派)、花生球(Bolinhas de Amendoim)、維拉多(virado,用大米、豆子、木薯粉、洋蔥、豬排、炸香腸等食材烹飪的燴飯)、甜蛋黃(Rebu ados de Ovo)、豬油膏(Alua ou Aluar)、炸蔬菜(Badji)、若澤·若爾熱秘制鴨(Pato ??José Vicente Jorge)、油淋鴨(Molho para o Pato)、圣誕蛋糕以及雞蛋杏仁糕點(Fartes)。與若爾熱的跨文化傳統相呼應,這些澳門美食放在了帶有威尼斯風格的亞麻桌布上展示,并搭配19世紀的薩摩餐具Gra a Pacheco Jorge. A Cozinha de Macau da Casa do Meu Av [M]. Macau: Instituto Cultural de Macau, 1992 150