《山海經》中的“四海”考

伏元杰

摘? ?要:《山海經》中的東海即今山東菏澤市以東的古巨野澤;南海即今湖北荊州、武漢之間的古云夢澤;西海即今晉南臨汾古盆湖;北海即今晉北雁門山朔州盆湖。

關鍵詞:東海;南海;西海;北海;巨野澤;云夢澤

中國人稱自己的國家為“海內”,在三代時很普遍,如《尚書·虞書》中,“四海”就出現了八遍,在《尚書·周書》則出現了六遍。四海在《論語》中也有記述,事見《論語·顏淵》子夏曰:“四海之內皆兄弟也。”四海在《禮記·祭義》中也有記述:“夫孝置之而塞乎天地,溥之橫四海。推之放諸東海而準;推而放諸西海而準;推而放諸南海而準;推而放諸北海而準。”這就是“放諸四大湖泊而準”的來歷。古代把大湖大澤稱為“海”,“四海”就是四大湖泊。所以,“四海之內皆兄弟也”就是四大湖泊之內,都是中國人,是親兄弟,是一家人。

《山海經》有東海、南海、西海、北海四海的記載。《山海經》對“四海”的地形、地貌有描述,對地域、方位有記載。只是年代久遠,今人已不能準確地指出其方位了。有很多人把“四海”解釋為現在的渤海、黃海、東海、南海,這種認定是有問題的。因為一是《山海經》產生的年代,當時國家的國力、版圖,都到不了今天的渤海、黃海、東海、南海。二是假如是今渤海、黃海、東海、南海,便無法形成全包圍狀態(連半環形態都說不上),無法形成“內”的態勢。所以《山海經》中的“四海”不可能是今渤海、黃海、東海、南海。有人甚至把“四海”牽強到了地中海、北冰洋,這就有些荒唐了。

那么,“四海”究竟是在哪里呢?筆者認為,《山海經》中的東海即今泰山以南的巨野澤;南海即今洞庭湖;西海即今晉南的臨汾盆地;北海即今晉北雁門山附近的朔州盆地。這四海(四大湖)與“四級”一樣,分別地處先秦時期中國東、南、西、北的邊界上。下面,分別考證之。

一、《山海經》中的東海——巨野澤

《海內東經》云:“泗水出魯東北而南,西南過湖陵西,而東南注東海。”就憑這一句,我們就知道,《山海經》中的東海,絕非今日之東海。因為泗水是由東向西流的,泗水流入的東海是陸地,而非大海。因為從地圖上我們可以看出,今日的泗水,發源于山東省泗水縣東蒙山,經泗水縣、曲阜市及兗州市,折南至濟寧市東南入運河。由此,我們也知道《山海經》中的東海臨近今濟寧市。

《大荒東經》又云:“東海之外大壑,少昊之國。”由這一句,我們也知道,《山海經》中的東海,絕非今日之東海。因為按這個排序是東海—大壑—少昊之國。今日之東海外面是茫茫水面,萬里海疆,哪會存在少昊之國?

而歷史上的少昊之國的方位是明確的。少昊又作少皞。《歷代帝王年表》說:“少昊金天氏,黃帝子,初居江水,邑于窮桑,已姓,以金德王,都曲阜。”《歷代宅京記》說:“少昊自窮桑登帝位,居曲阜。”今山東曲阜市有少昊陵。少昊陵在曲阜市東4公里處,有一座東西走向的防山,主峰三峰聳立,形如筆架。陵在山西面高阜上,用萬塊石條砌成。陵基頂上有廟,供奉少昊石刻像。少昊陵氣勢雄偉壯觀。

曲阜是著名的大汶口文化重要的分布區之一。大汶口遺址的年代(距今5000—4000年)與少昊年代相符。

有研究者認為,大汶口文化遺址應屬于少昊文化。山東古郯國傳為少昊后裔之國,《左傳·昭公十七年》記載少昊子孫郯子之語:“我高祖少昊摯之立也,鳳鳥適至,故紀于鳥,為鳥師而鳥名。”郯子所在的郯國即今山東省郯城縣一帶。這也證明曲阜之南、微山湖以東在先秦確實有過少昊之國。

那么,緊挨少昊之國的大壑似乎就應該是微山湖了。微山湖地處魯西,北與昭陽湖、獨山湖和南陽湖相連,合稱南四湖。微山湖形成于地殼運動,早先只是地層斷陷,秦以前這里還是肥沃的平原和富強的邦國。那時微山湖都還未成湖。后來由于黃河的多次決口和泗水的泛濫,才逐步形成今日的微山湖(南四湖)。所以,《山海經》時代的南四湖還只是一條大型斷裂谷,即《山海經》所謂的大壑。

那么,靠近大壑的東海又在哪里呢?這個東海應該就是歷史上的巨野澤。巨野澤比微山湖的歷史早得多,早在《史記》中就有記載,《史記·彭越列傳》中就說:“(彭越)常漁巨野澤中。”

巨野澤又稱大野澤,其位置在今菏澤以東,微山湖以西,北至梁山,南達安徽碭山。

今菏澤也為天然古澤,菏澤北古代有雷澤,雷澤載于《山海經》,相傳為華胥履大人跡誕伏羲處。菏澤和雷澤都沒有巨野澤大,還不足以稱“海”,它們雖然都在少昊之國旁,但還不足以與巨野澤爭“東海”之大名。

此“東海”即《竹書紀年》“征東海,伐三壽”之“東海。”《竹書》出自魏冢,為晉人所作之書。而晉語讀蜀為“叟”“壽”。《尚書·牧誓》偽孔傳云:“蜀,叟。”朱駿聲《說文通訓定聲》注“晉人語也。”所以,晉語稱三蜀為三壽。三壽就是三蜀,三個小蜀國。這三個小蜀國靠近東海。

山東古蜀國于史有載。孫華先生說:“蜀國或蜀人最初應在山東西部,也就是《左傳〈宣十八年〉》‘楚于是平有蜀之役的蜀地,在那里,直到清代都還有蜀亭、蜀山和蜀湖的地名。”[1]《春秋·成公二年》也記載說“楚侵晉,至蜀。”杜預注:“博縣西北有蜀亭,其地在今山東泰安縣西。”還有王獻唐《三邾疆邑圖考》所說的“汶上縣西南有蜀山”等,都有蜀地。這證明山東古代是存在蜀國的。

由于方言的差異,古代山東人讀蜀為“zhu朱”。王獻唐先生說:“《正韻》‘啄與蛛蛛同。蜀鹿又為邾婁。凡從蜀之聲,古皆讀邾。”[2]因此,古代山東之蜀往往用“邾”“朱”“鑄”“祝”“柱”“株”“珠”“蛛”“諸”等同音字代替。所以,《竹書紀年》里靠近東海的“三壽”,就是《山海經》里靠近東海的“三株”。三邾,在《山海經》里稱作三株樹。《山海經·海外南經》說:“三株樹在厭火北,生赤水上,其為樹如柏,葉皆為珠,一曰其為樹若彗。”前人不明白“三株樹”是在訓“三蜀”的文字畫,多以“黃帝失玄珠”的故事來闡釋。其實,“三株”是“三蜀”的通假字,與樹木沒有任何關系。王獻唐先生《邾分三國考》說,邾國自周宣王以后,陸續分為三個國家,一為邾國,二為小邾,三是夷父顏之弟叔術所建之濫國。邾國的地望,據郭克煜先生《邾國歷史說略》一文講,在今鄒縣一帶。今之鄒縣即春秋之邾國。小邾國在今山東滕州東5里處,叔術之濫國在今滕州東南60里處。喻權中先生考三邾地域在今山東泰山之南的泗水上游的兩條支流洙水與沂水之間。[3]這與王獻唐先生所說大體一致。而這一帶都臨近今微山湖。那時的微山湖(南四湖)還沒有成湖,說三壽(三邾、三蜀)靠近東海是完全正確的。

《山海經·大荒東經》:“東海之渚中有神,人面鳥身,珥兩黃蛇,踐兩黃蛇,名曰禺?。”

二、《山海經》中的南海——云夢澤

南海之名見于《山海經》者六,但這六條南海記錄所涉及的山川、名物、方國卻很難稽考。好在這一時期大的水域不多,我們可以篩選出當時的云夢澤來。

我們先來看《山海經》成書的年代,從這個年代來篩選作為中國南界的南海,誰最有資格擔當南海;再從中確定出南海。《山海經·大荒西經》中有“西周之國”的記載,說明《山海經》一書的成書年代最早在東周之后。因為只有出現了東周,才有東、西周之分。那么,東周末期中國版圖的南界在哪里呢?據有關資料顯示,中國商朝的南界到了淮河,周朝末期的南界在長江流域。《山海經》中出現的“湘水”“澧水”“洞庭”當是周朝的最南界。因此,我們可以把《山海經》中的南海考慮在湘、鄂之間的長江一帶。在這一帶能夠稱得上“海”的大湖泊,就只有云夢澤和洞庭湖兩個了。

先說云夢澤,當因它位于湖北云杜縣而得名。夢通漭,為楚方言,意為湖澤之意。云夢澤最早見于《尚書·禹貢》:“云土夢作乂。”《禹貢》產生于何時,爭議較大,但大都認為在周朝之時。《周禮·職方》有記載:“其澤曰云夢。”《周禮》一書產生的年代大都認為在西周或東周。還有《爾雅·釋地·十藪》:“魯有大野,晉有大陸,秦有楊陓,宋有孟澤,楚有云夢……”《爾雅》產生的年代說法也多。據《大戴禮·小辨篇》里有孔子言《爾雅》之語的記載,說明孔子是讀過《爾雅》的,因此,《爾雅》成書的年代至遲應該在孔子所在的春秋時代。所以,云夢澤之名至遲在春秋時還在。

至于云夢澤的地域,《爾雅》說云夢在楚,楚地寬闊,不明具體地點。《水經注》卷四十說:“云夢澤在南郡華容縣之東。”華容古城在今湖北潛江西南。《左傳》等資料說云夢澤“北以漢水為限,南則緣以大江”。由此看來,古云夢澤在今荊州以東,武漢以西,南到長江,北至漢水。古云夢澤寬廣,司馬相如《子虛賦》說:“云夢者,方八九百里。”

再說洞庭湖,洞庭湖因湖中有洞庭山而名。洞庭湖之名最早見于《山海經·海內東經》:“湘水出舜葬東南陬,西環之,入洞庭下”。“沅水出象郡鐔城西,(入)東注江,入下雋,合洞庭中。”湘水和沅水所入的洞庭就是今洞庭湖。本文前面已說過,《山海經》最遲產生于東周,所以,洞庭湖在東周以前就出現于史。看來,云夢澤與洞庭湖幾乎同時出現于史,而云夢澤比洞庭湖略早。這與《戰國策》《楚辭》既見云夢,又見洞庭的記載相一致;可見,云夢澤與洞庭湖各是各,絕不可能洞庭湖就是云夢澤,也不可能洞庭湖是云夢澤的一部分。

先秦時,湘鄂之間的洞庭與云夢兩大湖同時存在,到《山海經》成書時,書中卻只有洞庭湖,而不見云夢澤,云夢澤去哪兒了?這正是本文所要闡釋的:這時的云夢澤已更名為南海了。南海之名只有云夢澤可當之。

后來,由于長江、漢水泥沙的淤積,南海逐漸縮小成若干個小湖泊,洪湖就是其中較大的一個。

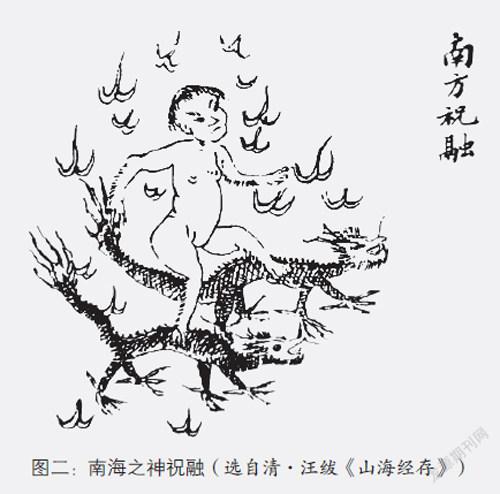

《太公金匱》云:“南海之神曰祝融。”

三、《山海經》中的西海

《山海經·大荒西經》云:“西海之南,流沙之濱,赤水之后,黑水之前,有大山名曰昆侖之丘。”《爾雅·釋地》云:“東至泰遠,西至邠國,南至濮鉛,北至于祝粟,謂之四極。”在古代的地理概念中,四海往往與四極相對應,西海就在西極。《爾雅》中的西極邠國,應當臨近西海。邠國已不可考,或當在汾河之畔。

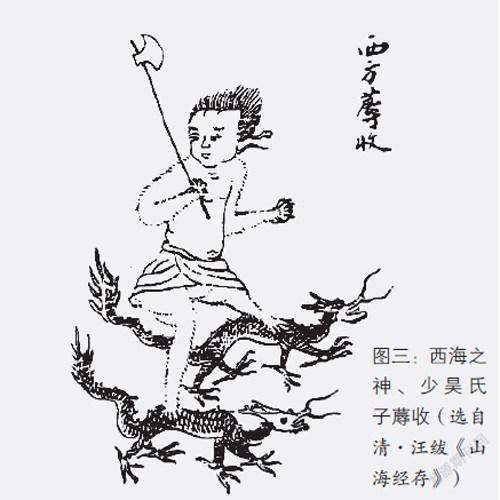

又,《太公金匱》云:“南海之神曰祝融,東海之神曰句芒,北海之神曰玄冥,西海之神曰蓐收。”蓐收見于《國語·晉語二》:“虢公夢在廟有神,……覺,召史占之。對曰:‘如君之言,則蓐收也。”韋昭注:“蓐收,西方白虎金正之官也。傳曰:‘少昊氏有子該為蓐收。”《左傳·昭公九年》:“昔金天氏有裔子曰昧,為玄冥師,生允格,臺駘。臺駘能業其官,宣汾洮,障大澤,以處太原。帝用嘉之,封諸汾川。沈、姒、蓐、黃實守其祀。”金天氏即少昊。

從以上《爾雅》中的西極的邠國和《太公金匱》中的西海神蓐收處汾川來看,《山海經》中的西海應該臨近今之汾河。但這只說明了西海的大致方位,下面,我們再根據其他史跡,考證西海的具體方位。

《山海經·大荒西經》還說:“有神,人面虎身,有文有尾,皆白,——處之。其下有弱水之淵環之,其外有炎火之山,投物則燃。”

另外,《山海經·大荒西經》還云:“西有王母之山,壑山、海山。有沃之國,沃民是處。”知沃國與西王母之山相鄰,而西王母就臨近西海,則西海必近于沃國。沃國即今曲沃縣。《曲沃縣志》亦載:“公元前745年,晉昭侯封成師(桓叔)于今山西曲沃縣,號‘沃國”。這些皆說《山海經》中的西海在曲沃縣以北。

此外,記載西海的典籍還有《路史·后紀》:“(黃帝)葬上郡陽崗之橋山”注引《思玄賦》注云:“黃帝葬西海橋山。”

要尋找到西海,除了汾河外,至少還要滿足以下幾個條件。1.臨于流沙;2.臨于黑水;3.有弱水之淵環之;4.外有炎火之山;5.臨近沃國;6.靠近橋山。

從以上西海的條件來看,這附近古沃國,今曲沃城西有個比較大的水面——太子灘。它似乎就是西海呢?我們看這個太子灘水面還不夠大,而且不在昆侖墟和昆侖丘的北面。所以,曲沃的太子灘還不足已成為西海。

仔細琢磨,只有橋山北的臨汾盆地能滿足這個條件。而且,遠古時期的臨汾盆地就是一個大湖。胡小猛等學者就說過:“第四紀中晚期以來,臨汾盆地中發育了五級沖湖積臺或階地。臨汾盆地階段性地貌沉積的發育記錄了臨汾古湖在這一時期曾經經歷過多次收縮的變化特點。”[5]王麗麗在其論文中也說:“臨汾盆地古湖是一個外流湖,盆地的下游有泄水通道。”[6]

四、《山海經》中的北海——朔州盆湖

前引《太公金匱》云:“南海之神曰祝融,東海之神曰句芒,北海之神曰玄冥,西海之神曰蓐收。”由此知道,北海之神叫做玄冥。玄冥是五帝之一的顓頊的神號。

《禮記·月令》:“(孟冬、仲冬、季冬之月),其帝顓頊,其神玄冥。”

又,《山海經·海內經》云:“北海之內,有山,名曰幽都之山,黑水出焉。其上有玄鳥、玄蛇、玄豹、玄虎、玄狐蓬尾。有大玄之山,有玄丘之民,有大幽之國,有赤脛之民。”

北海既在幽都,那么,幽都又在什么地方呢?《尚書·堯典》說幽都在朔方:“申命和叔宅朔方,曰幽都。”還有《淮南子·修務訓》說:“北撫幽都,南道交趾。”高誘注:“陰氣所聚,故曰幽都,今雁門以北是。”《漢書·揚雄傳下》:“夫天兵四臨,幽都先加。”顏師古注:“幽都,北方。”朔方即今晉北朔州,朔州附近就是雁門關和雁門山。雁門山附近在古代有大澤。《海內西經》云:“大澤方百里,群鳥所生及所解,在雁門北。雁門山,雁出其間,在高柳北。高柳在代北。”代北即今代縣之北。“群鳥所生及所解”的“解”同“懈”,即歇息,《海內西經》說代縣之北的雁門山和方百里的大澤是大雁生活歇息的地方。《穆天子傳》也說周穆王曾到過此地。這個大澤也就是古代的北海。但是,今天代縣之北的雁門山一帶并不見大澤,于是有人猜測貝加爾湖可能就是古代的北海;然而貝加爾湖離中國又太遠了,自不在雁門山和代州。其離代郡有二千余里。史載:“漢武帝時,霍去病擊匈奴左地,出代君塞二千余里,登臨瀚海而還。”商周時代中國的版圖肯定到達不了貝加爾湖。貝加爾湖也就不可能成為中國邊界的北極,當然也就不能成為《山海經》中的北海,而是瀚海。

而在今代縣、朔州、雁門山之間,有一個三面環山,由桑干河沖擊而成的平原,即朔州盆地,地勢低緩,河渠縱橫。這個盆地應該就是《山海經》中的大澤和北海。

張龍飛等在《城市地質》2017年第2期上所發《大同盆地朔州地區晚第4系劃分及古環境分析》一文中,認定朔州遠古時期就是一個古湖:“學者們對其西南部的朔州坳陷盆地的第四紀地層特征……,研究表明,區內上中更新統以河流、洪積相沉積為主,下更新統以河流、湖相沉積為主,……從早更新世晚期開始,朔州盆地內古胡泊開始收縮。”

《大荒東經》說:“黃帝生禺?,禺?生禺京,禺京處北海。禺?處東海,是惟海神。”

《太公金匱》說北海之神為玄冥,《大荒東經》說北海之神為禺京,《海外北經》云:“北方禺強,人面鳥身,珥兩青蛇,踐兩青蛇。”是北海之神有兩神?不是的,郭璞為《山海經》作注說玄冥為禺強的字。郭璞注云:“(禺強)字玄冥,水神也。莊周曰‘禺強立于北極。一曰禺京,一本云‘北方禺強。”照此類推,《太公金匱》說東海之神為句芒,《大荒東經》說東海之神為禺?;那么,句芒當是東海之神禺?的字了。

從《大荒東經》“黃帝生禺?,禺?生禺京(即禺強),禺京處北海。禺?處東海”的記述來看,黃帝族是由東方遷到北方的,這與史料記載的關于黃帝的先輩有熊氏處中國東方(魯、豫),黃帝的晚輩軒轅氏處中國西方(晉、陜)的內容是一致的。

注釋:

[1]孫華:《蜀人淵源考(續)》,《四川文物》1990年第5期。

[2]王獻唐:《炎黃氏族文化考》,齊魯書社1985年版,第75頁。

[3]喻權中:《中國上古文化的新大陸》,黑龍江人民出版社1992年版,第18頁。

[5]胡小孟:《山西臨汾盆地末次間冰期以來古氣候變化研究》,《山西師范大學研究生碩士學位論文集》,2015年6月7日印。

[6]王麗麗:《第四紀中晚期臨汾盆地湖侵湖退的過程及其機制推斷研究》,《上海師范大學碩士學位論文集》,2011年4月印。

作者:四川秦巴歷史文化研究院副院長;四川職業技術學院中文系教授,山西曲沃晉文化研究會顧問