長樂未央

朱英貴

摘? ?要:西漢長安未央宮的“央”,本義是盡,完結的意思,又引申出請求(懇求)和災禍(禍殃)的意思。而未央宮之“未央”的意思則是未敢登峰造極(是敬畏、也是謙虛)之意或未達頂點,正在發展之意。

關鍵詞:《詩經》;未央宮;《河圖》;《洛書》;乾卦

“央”字現在的意思相當于“中”,它的意思就是中心,比如我們常說的“中央”或者“央行”,就都是中心的意思。然而成語“長樂未央”的央卻不等同于中心意思的“央”。“長樂未央”原本是漢朝長樂宮與未央宮瓦文上的款識,《金石索·漢長樂宮瓦》記載:“‘長樂未央,此長樂宮瓦。”后遂以喻指歡樂無盡期,可見“未央”就是“未盡”的意思。那么,“央”字的構字理據和造字本義真的就是中心、正當中或者盡頭、完結的意思嗎?本文就來談談這個“央”字。

一、“央”字的字形解讀及造字本義

上圖是“央”字的甲骨文、金文和小篆字形,甲骨文從“天”,金文和小篆都從“大”。“天”也好,“大”也罷,位于正面人形頸部的符號究竟是什么,才是解讀“央”字的關鍵所在;因為它是體現“央”字構字理據的重要部件。

“央”字的構字理據和造字本義究竟是什么?時至今日還沒有一個統一的認識。目前通行的解釋主要有“挑擔說”與“戴枷說”兩種不同的認識。

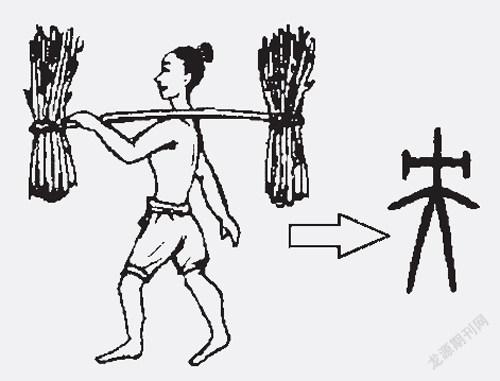

“挑擔說”(見上圖所示意)主要是依據《說文解字》的解釋:

《說文解字》卷五冂部:“央,中央也。從大在冂之內。大,人也。”許慎的解釋認為“央”字是由“大”與“冂”兩個構件組成的會意字,“大”就是人(正面人形),“冂”(讀作jiōng)是什么?許慎沒說。但是《說文》將“央”歸入“冂部”,“冂部”的第一個字就是“冂”,《說文》是這樣解釋的:

冂,邑外謂之郊,郊外謂之野,野外謂之林,林外謂之冂。象遠界也。凡冂之屬皆從冂。,古文冂從囗,象國邑。

那么,根據許慎的解釋,“冂”就是野外遙遠的邊界,顯然“央”字中的“冂”不會是這個意思。于是持“挑擔說”便根據“央”字的古文字字形,將其想象為人挑擔子的形象,認為“央”字“倚大(人)畫其肩擔物之形。……擔物必在扁擔之中央,故托以寄中央之意。”(見《說文解字詁林》第3493頁)那意思是說,人在擔東西的時候就位于東西的中間了,那么“央”也就是中間的意思。

應該說挑擔子的行為在古時候是有的,《列子·湯問》(愚公移山)中還有“遂率子孫荷擔者三夫,叩石墾壤,箕畚運于渤海之尾”的說法呢!那么“央”字真的就僅僅是中間的意思嗎?它跟“中”字就沒有什么區別嗎?令人懷疑。

至于“戴枷說”是想證明“央”字為什么會有央求的意思。何金松著《漢字文化解讀》(湖北人民出版社2004年版)一書對此種說法有如下一些解釋:

……從天,表示人頭,位于頸部的符號表示枷,加符象事,義為禍殃、遭殃,是殃的初文。

枷由兩塊木板做成,每塊的中間一邊挖出半圓,合起來正中成為一個圓形,剛好套在犯人的頸子上,故引申為中心、中央。

犯人戴枷,一般是重罪甚至死罪,前程或性命快要完結,故引申出盡意。

犯人戴枷服刑期間,為了減輕不應有的痛苦,往往請求公人行行方便,又引申出央求義。(以上幾段文字見該書第395—396頁)

像何金松先生這樣對“央”字各種意思聯系的理解,大致是很周全了;只是造字時代是否有“枷”,頗令人懷疑。枷鎖是中國古代最為常用的一種刑罰工具,我們可以在許多文學作品或者影視劇中看到,像《水滸傳》中林沖被高俅陷害戴枷發配滄州,武松殺了潘金蓮和西門慶后戴枷發配孟州等等。然而,在上古時代是沒有刑枷的。當時部落的戰爭不斷,抓到的俘虜都是用繩索來限制他們的身體和自由的。在我們能看到的出土文物和殘存崖畫中,男俘虜的雙手都是綁在后邊的,而女俘虜的雙手則是綁在前邊的。也就是說,枷作為法定的刑具,大約是在南北朝時代才正式出現。晉以前,常用的戒具有桎梏,桎是足械,梏是手械。

這樣看來,所謂“戴枷說”也不令人信服。這就不能不引起我們的進一步深入思考,“央”字的構字理據和造字本義究竟是什么?

我們不妨再對比一下“央”字的甲骨文字形與金文、小篆字形(見首圖),會發現,“央”字的甲骨文字形基本上從“天”,金文和小篆則都是從“大”。這還不是最本質的區別,因為甲骨文的“天”與“大”在構字理據和字義上還是有密不可分的聯系的:“大”是指正面人形,“天”是指正面人形的頭頂乃至于頭頂以上的空間。

經過對比我們會進一步發現,“央”字的甲骨文字形位于人體頸部或者肩部的符號跟金文、小篆有明顯的不同:甲骨文的符號類似于“凵”形,橫線兩端的豎線是朝上的;而金文與小篆的符號類似于“H”形,橫線兩端的豎線僅僅是對橫線的封閉,沒有指向意義。

試想,甲骨文類似于“凵”形的符號,如何能表示挑擔或者戴枷的含義?只有像金文與小篆類似于“H”形的符號,才會引起人們挑擔或者戴枷的聯想。由于許慎的《說文解字》是依據小篆形體來解析構字理據,而小篆形體又是由金文字形演變而來的,金文形體又是在甲骨文的基礎上發生了訛變,因此我們要探討“央”字的最初構字理據和造字本義,就不應該受金文與小篆字形的誤導,而應該以甲骨文字形為準。

愚以為,能夠正確識別位于正面人形頸部或肩部的符號究竟是什么,它最初的構字理據究竟是什么,這才是解讀“央”字造字本義的關鍵所在。

那么,“央”字位于正面人形頸部或肩部的符號究竟是什么呢?拙論認為,它并不是什么挑擔或戴枷一類的實體事物,而只是一個示意性的符號。它示意:位于頭頂上方最高處即為“央”。我們常說的“中”是指不南不北不東不西,或者是指不前不后不左不右,這都是限于二維平面的視點;而“央”是三位的立體視點,“央”在“中”的高處,也就是說,“央”既是正中又是最高,或者說,“中”的最高處即為“央”。

二、以《詩經》用詞、“未央宮”命名的道理來理解“央”與“未央”的含義

《詩經·小雅》中有《庭燎》一篇,其中“夜未央”的表述應該是最接近“央”字構字理據與造字本意的,全詩三章如下:

夜如何其?夜未央,庭燎之光。君子至止,鸞聲將將。

夜如何其?夜未艾,庭燎晣晣。君子至止,鸞聲噦噦。

夜如何其?夜鄉晨,庭燎有輝。君子至止,言觀其旂。

如果將其譯成現代漢語,傳統的譯釋大致是如下意思:

已是夜里什么時光?夜色深沉未到午夜。庭中火炬熊熊閃光。早朝諸侯開始來到,旗上鑾鈴丁當作響。

已是夜里什么時分?黎明之前夜色未盡。庭中火炬一片通明。早朝諸侯陸續來到,旗上鑾鈴丁冬齊鳴。

已是夜里什么時辰?夜色消退將近清晨。庭中火炬光芒漸昏。早朝諸侯已經來到,抬頭同看旗上龍紋。

僅就其中的“央”字而論,通常的解釋都是“盡”的意思,其實那只是它的引申義而并非造字本義。愚以為,應該這樣來理解古人的思維:古人認為日夜的運行有其共同的規律,白日的極盛在于中午,中午即“正陽”,亦即“正央”;黑夜的運行雖然不能夠以月亮為依據,但是黑夜也必有極盛之時,即“午夜”,即“正陰”,也等同于“正央”。因此,“夜未央”也就是黑夜還沒有運行到正中最高處的的意思。第一章的“夜未央”是說夜還未到最深(最高)處,也就是還沒到午夜時分;第二章的“夜未艾”是說夜雖然過半(午夜已過),但還沒有結束;第三章的“夜鄉晨”是說夜色逐漸消退正向清晨靠攏(“鄉”通“向”)。

這樣一對比,就可以明確“央”字的準確含義了。我們不妨認為,“央”字的讀音就是“陰”與“陽”二字的合音,陰陽交匯之處即為“央”:陰盛陽衰,陽盛陰減,無論陰陽,運行到極點即為“央”。

《詩經·秦風》中另有《蒹葭》一篇,其中“宛在水中央”的表述也應該是接近“央”字構字理據與造字本意的,全詩共三章,其第一章如下:

蒹葭蒼蒼,白露為霜。所謂伊人,在水一方。

溯洄從之,道阻且長。溯游從之,宛在水中央。

將其譯成現代漢語大致是如下意思:

河邊蘆葦青蒼蒼,秋深露水結成霜。意中之人在何處?就在河水那一方。

逆著流水去找她,道路險阻又漫長。順著流水去找她,仿佛在那水中央。

僅就其中的“央”字而論,通常的解釋并未單獨解義,而是籠而統之以現代的“中央”即中心的含義,來理解詩句中的“中央”一詞的含義。愚以為,古詩文中的“中央”不應該是一個詞,而應該“中”是一個詞,“央”是另一個詞。那么具體在這句詩中,“中”就是指河水的中流,而“央”則應為其中的高地,因為“中”的最高處即為“央”。“溯游從之,宛在水中央”,并非是那位“伊人”泡在水里或者在水中游動就差喊“救命”了,而是風度翩翩地立于河心之洲的高地上。這樣來解釋“宛在水中央”方能夠領略詩句的美感與魅力。

以此類推,既然“中”的最高處即為“央”,那么,我們就不難理解“英”字的含義了,“英”的本意為花的花蕾,“英”字從“艸”表意(植物類),其中的“央”表音也兼表意,它體現出花蕾位于一個花枝的中間至高點的含義。至于禍殃的“殃”字嘛,“殃”字從“歹”,表意,其中的“央”表音也兼表意。它也體現出中間至高點的含義,因為壞事與惡行極盛則必遭禍殃。

《詩經·小雅》中還有一篇《六月》,其中有一句詩是“織文鳥章,白旆央央。”那意思就是織有鳳鳥紋樣的白色大旗赫然飄揚,其中的“央央”就是極盛貌赫然的樣子。由此可見,“央”字既有正中極高之意又有事物極盛之意,當然極盛到了極點那也就是盡頭了,于是“央”字也便有了“盡”的引申義。

由此令人不禁想到西漢大帝國還有個“未央宮”,那是西漢帝國的大朝正殿,建于漢高祖七年(公元前200年),由劉邦重臣蕭何監造,在秦章臺的基礎上修建而成,位于漢長安城地勢最高的西南角龍首原上;因在長安城安門大街之西,故又稱“西宮”。與其呼應的“東宮”是長樂宮,東宮自漢高祖之后為太后居所。

未央宮是漢帝國200余年間的政令中心,所以在后世人的詩詞中,未央宮已經成為漢宮的代名詞;以至于西漢以后,未央宮仍是多個朝代的理政之地。西漢、王莽、東漢獻帝、西晉、前趙、前秦、后秦、西魏、北周等各朝代的皇帝都曾在此處理朝政(隋唐時也被劃為禁苑的一部分)。它是中國歷史上最有名的宮殿之一,存世1041年,是中國歷史上經歷朝代最多、存在時間最長的皇宮。

未央宮興建的時間、主持人及修建目的,《史記》和《漢書》中均有明確的記載。但何以取名“未央”,“未央”有何意義,文獻上卻沒有任何說明。

那么它為什么叫“未央宮”呢?通常解釋為,“未央”二字是從“長樂未央”的合稱中截取出來的,東宮“長樂”,西宮“未央”,“長樂未央”意為永遠快樂,沒有窮盡。“未央”除了特指“未央宮”之外,傳世文獻和出土文獻及文物中的“未央”多與“萬歲”“延壽命”等詞語同時出現,包含吉祥之義。

這一點在漢代瓦當文字中表現得尤為明顯,如“長生未央”“長樂未央”“長樂未央延年永壽昌”等;在銅鏡銘文中也大量出現,如“長相思,毋相忘,常貴福,樂未央”“千秋萬歲,長樂未央,結心相思,毋見忘”等,且帶有這種銘文的銅鏡全國各地都曾出土。此外,“未央”也是漢簡記載最為多見的人名之一,上至于“侯”,下至于“奴”,都有以此為名號者。由此說明,在漢代“未央”“長樂”是全國各個階層通行的吉語。通常的理解,作為吉語,“未央”的意思就是享樂未盡的意思,它含有平安、長壽、長生等意義。

三、以《河圖》《洛書》的道理來理解“央”與“未央”的含義

但是,“央”字應該比盡頭的意思更富有內涵,這可以借助河圖、洛書來體會其意。

《河圖》《洛書》是華夏文化的源頭。《易·系辭上》說:“河出圖,洛出書,圣人則之。”這個圣人就是人類文化始祖伏羲。傳說伏羲氏時,有龍馬從黃河出現,背負《河圖》;有神龜從洛水出現,背負《洛書》。《河圖》《洛書》是以黑點或白點為基本要素,以一定方式構成若干不同組合,并整體上排列成矩陣的兩幅圖式,如下圖所示。

從本質上講,《河圖》與《洛書》所表達的是一種數學思想。只要細加分析便可以看出,數字性和對稱性是《圖》與《書》最直接、最基本的特點,“差”或“和”的數理關系則是它的基本內涵。

關于《河圖》與《洛書》隱藏的天機與奧秘,中外學者作了長期的探索研究,認為這是中國先民心靈思維的結晶,是中國古代文明的第一個里程碑。但是如何解讀,至今仍然停留在膚淺的表層階段,而且眾說紛紜,莫衷一是。下面是筆者的一點淺識(其實是假說與臆測)。

《河圖》與《洛書》就是兩幅基本上呈方形排列的簡明扼要的矩陣圖。圖中均由空心點(白色小圓圈)與實心點(黑色小圓圈)外加連線構成。為敘述方便起見,我們將空心點(白色小圓圈)簡稱為“白點”,將實心點(黑色小圓圈)簡稱為“黑點”。每一個點都代表數字1,同時“白點”表示陰陽之“陽”,“黑點”表示陰陽之“陰”;連線將不同數量的“陽”或者“陰”連成一個整體,分別表示陰陽能量的多少或者大小。

先來看《河圖》。除了居于中部的10個黑點與5個白點之外,《河圖》的陰陽分四個方位內外兩圈排列,白點為“陽”,奇數為“陽”:1在下方,3在左方,7在上方,9在右方,而5位于中心。黑點為“陰”,偶數為“陰”:2在上方(跟下方的1相對),4在右方(跟左方的3相對),6在下方(跟上方的7相對),8在左方(跟右方的9相對),而10位于中部(跟中心的5相對)。注意:實際上沒有10個連成一線的黑點,而是分為上下兩段各5個連成一線的黑點,則陽9(9個白點)為至上最高位。還要注意:表示10的分為上下兩段各5個連成一線的黑點是夾圍著5個白點的,兩橫行各5個黑點用短連線連接,再將兩組黑點用長連線連接,表示是一個整體,此之謂“負陰抱陽”。

《河圖》用“差”的理念表現萬事萬物陰陽盛衰的更替:在初始階段“陰”勝“陽”(見《河圖》的內圈四方),當二陰對一陽(2-1=1)、四陰對三陽的時候(4-3=1),其“差”都為1,陰盛;當陽數達到5的時候,陰陽交接(負陰抱陽),陰陽平衡(5居中);然后開始“陽”勝“陰”(《河圖》的外圈四方),當7陽對6陰(7-6=1)、9陽對8陰的時候(9-8=1),其“差”也都為1,但卻是陽盛。

再來看《洛書》。除了居于中部的5個白點之外,《洛書》的陰陽只有一個圈層分八個方位排列,還是白點為“陽”,奇數為“陽”,占據四個正方位:1在下方,3在左方,7在右方,9在上方,而5位于中心。黑點為“陰”,偶數為“陰”,占據四個角方位:2在右上方,4在左上方,6在右下方,8在左下方,沒有10,則9為至上最高位。

《洛書》雖然沒有10,但是它用“和”的理念表現萬事萬物的和合:先來看陽數,上下兩個方位相加(9+1=10)、左右兩個方位相加(7+3=10)都等于10;再來看陰數,右上與左下兩個方位相加(2+8=10)、左上與右下兩個方位相加(4+6=10)也都等于10;而5同樣位于中心,表示自身和合。

《河圖》與《洛書》是中國古代流傳下來的兩幅神秘圖案,歷來被認為是河洛文化的濫觴。有學者認為它的圖式反映出中國人對數字的崇拜和時空觀念,其實它反映的是宇宙與世間的陰陽關系。

據說,伏羲根據這種“圖”與“書”畫成了八卦,后來周文王又依據伏羲八卦(先天八卦)研究成文王八卦和六十四卦,并分別寫了卦辭,這就是后來的《周易》。

要讀懂《周易》必先了解卦爻的分布與命名,在易占中,確定具體爻位非常重要。《周易》的每一爻都須命名,命名以兩個數字表示。通例是:前數表明爻之陰陽:陽曰“九”,陰曰“六”;后數定爻之序位,由下至上曰:初(即一)、二、三、四、五、上(即六)。故九二、九三、六四、六五者,前數標明爻之陰陽,后數表示爻之序位。惟最下之首爻與最上之末爻反之,曰初九、初六、上九、上六,乃序位在前,陰陽在后。

《易·乾》:“九五,飛龍在天,利見大人。”故“九五”者,謂第五位之陽爻也。然而只要某卦之第五爻為陽爻,該爻就都叫“九五”,但“九五之尊”僅指“飛龍在天”的乾卦第五爻。

為什么要提到“九五之尊”?因為“九五之尊”既是對皇帝的稱謂,也是對“央”字的最好解讀。“天子”者,天之子也。天最高,可居上九之位,而即使貴為天子,也只能居于九五之位。

也許有人要問:既然“上九”最高,“九五”次之,那么以帝王之尊,為何不稱“上九之尊”,而謂之“九五之尊”?蓋華夏哲理,謂“滿招損,謙受益”(《尚書》),“知雄守雌,知白守黑”(《老子》),“過猶不及”(《論語》)……以《易》言之,則是“泰極必否”,故《易·乾》“上九”之爻辭曰“亢龍有悔”。

最后,用一句話把它說得明白一點:在《河圖》《洛書》中,5都居中位,是為“中”,而在《周易》乾卦中,“上九”最高,即為“央”,“央”是天帝的專屬,而作為天子的人君就只能位居“九五”了。也就是說,帝王為子民的核心,此為“中”;天帝為“中”之最高處,此為“央”。

再回過頭來看看“未央”的含義,既然“央”是“中”之上的“最高點”的意思,那么“未央宮”的“未央”二字,一方面是說,人君天子敬仰天帝最高圣靈,自稱“未央”,即未敢登峰造極之意,這既是一種敬畏,也是一種謙虛;另一方面可以解釋為,“未央”含有還沒有達到頂點、正在向上發展的意思,大有“日益興旺”之意。總之,無論從哪個角度看,“未央”都是吉祥語;因為如果已經到達或者越過了這個頂點(央),那就是物極必反的開始,不太吉利了。

四、“央”字的字義演變源流

“央”字的造字本義為中心之高處,例如:“溯洄從之,道阻且長。溯游從之,宛在水中央。”(《詩·秦風·蒹葭》)再如:“夜如何其?夜未央。”(《詩經·小雅·庭燎》)又如:“明月皎皎照我床,星漢西流夜未央。”(三國·魏·曹丕《燕歌行》)值得注意的是,后兩例的“夜未央”并不是通常所解釋的“夜未盡”(如果夜盡就天亮了)的意思,而是夜還未到最深濃的程度(夜還沒有運行到最高處),也就是還沒到午夜時分。

中心之高處當然是很遙遠,由此便可引申出久遠的意思。例如:“央,一曰久也。”(《說文解字》)再如:“與道相失,則未央絕滅。”(《素問·四氣調神大論》)王冰注:“與道相失,則天真之氣未期久遠而致滅亡。央,久也,遠也。”

中心之高處當然也就到了盡頭,由此便可引申出盡、完結的意思。例如:“及年歲之未晏兮,時亦猶其未央。”(《楚辭·離騷》)王逸注:“央,盡也。”再如:“主人送客何所作,行酒賦詩殊未央。”(唐·杜甫《章梓州橘亭餞竇少伊》詩)

“央”字由盡、完結的意思又可引申出如下兩種意思:

一是請求、懇求的意思。例如:“無央公子停鸞轡,笑泥嬌妃索玉鞭。”(唐·曹唐《小游仙》)詩中的“無央”即不要請求的意思。再如:“(寶玉)央一個老婆子,帶他到晴雯家去。”(《紅樓夢》第七十七回)此中的“央一個老婆子”也就是求一個老婆子。又如:“大水有一次拿著活計去央表嫂做。”(孔厥、袁靜《新兒女英雄傳》第一回)這一句中的“央表嫂做”意謂懇求表嫂做。

二是災禍、禍殃的意思。例如:“毋道(遺)身央,是胃(謂)襲常。”(馬王堆漢墓帛書甲本《老子·德經》)再如:“年壽未究,而遭禍央。”(漢《故民吳仲山碑》)又如:“張協離家,一千里外,無央厄免得致疑。”(宋·無名氏《張協狀元》戲文第四出)

作者:四川省“中華文化城市傳承普及基地”教授