淺談小學數學作業互動式批改的嘗試

謝秀梅 鄧曉敏

摘要: 隨著數學課程改革的深化,互批式作業設計應運而生,作業批改更是其中重要環節,利用學生互批式的方式更能體現課堂作業應有的發展功能。因此,教師通過互批作業要求,最大限度發揮互批式作業的優勢,通過互批式單元作業提高作業批改參與度、開拓數學思維、增強自主學習能力,促使學生的數學能力得到全面發展。

關鍵詞:小學數學作業;互動式批改;作業批改

一、產生背景

(一)改革需求

在新一輪基礎教育課程改革中,互批式作業逐步進入人們視野。《深化教育教學改革全面提高義務教育質量的意見》中提出,“完善作業考試輔導。促進學生完成好基礎性作業,不斷提高作業設計質量”,在作業方面上更加注重學生主動思考、積極提問、自主探究的過程,強調了學生在作業中的主體地位。作為一種新型作業批改模式,互批式作業的出現滿足了基礎教育課程改革的需求。

在新的教育改革浪潮下,教師應該站在一個全新的高度審視作業批改方式。除了關注由“√”“×”構建傳統單向批改方式外,教師可以把目光放置于互批式作業中。學生由評價的受體變成評價的主體,通過觀察、比較、討論等方式發現作業中的正誤,這不僅能增強學生個人的數學素養,同時也為作業批改研究提供一個嶄新的研究視角,具有較強的理論意義和實踐性。

(二)現實推動

作業互動式批改是指以學生為主體、教師為主導,學生由被動教學轉為主動參與教學的批改方式。教學中師生、生生雙方作業互動式批改能滿足新課改的需求,體現了以學生為主體的素質教育理念。這種作業批改和處理效果要比教師單向強制授予會好很多,學生會有一種收獲感和自我解決問題的榮耀感,主觀能動性得以調動,這種正向的情感體驗會增強學生自主探究的動力,提升學生的學習能力。

廣泛意義上的單元作業包括課內作業、課時作業、單元作業、學期作業、學年作業、學段作業等,本文重點研究的是狹義上的課內作業,即對應每個課時在堂上需要完成的作業。在現實課堂中,教師為了確認每位學生的課堂練習,常常需要花長時間進行巡查或者給每位學生批改,這樣不僅浪費了課堂里的寶貴時間,也使得作業環節缺少了一定的互動性。

二、存在的問題

第一,參與主體單一。“全批全改,精批細改”的是傳統批改作業的典型特點,但是學生沒有主動參與到該過程中,學生的主體地位沒有得以彰顯。

第二,反饋時間過長,反饋內容過少。學生的作業通常都是前一晚完成,第二天交由教師批改。作業批改需要一定時間,因此教師通常才能在第三天將作業下發進行評講。對于學生來說,作業的內容沒有得到及時的反饋。作業內容的只能由“√”“×”來表示,錯誤原因沒能詳細體現出來,學生獲得的反饋內容少。

第三,批改內容狹窄。作業通常以填空題、計算題的形式出現,故而教師批改作業時更多關注學生對顯性知識的理解,如通過填空題的正誤判斷出該生是否準確掌握數學概念、通過應用題判斷該生能否正確運用數學公式等,卻忽視了學生的數學思維培養、審題能力、個人興趣、學習習慣等隱性知識。

第四,能力培養單一。學生不僅失去其參與作業批改的機會,而且容易導致其不主動檢查做題結果,不反思自己的解題思路,致使他們錯失自己主動發現并及時糾正錯誤以及自我成長的良好時機,缺乏讓學生提高思維能力、培養學習興趣、增強學習合作氛圍的平臺。

三、實施原則

1. 主體性原則

學生是學習的主人。在互動式作業批改,學生不僅成為評價的受體,更是評價的主體。在評價的過程中,學生對于作業中存在的疑惑、思考能隨時發表自己的見解,在討論的過程中碰撞出思維的火花,學生的主體地位得以彰顯。

2. 有效性原則

因為全班同時大面積的參與,教師不需要一個個跟蹤、點評,作業能夠在短時間內得到批改和反饋,節省了學生等待教師改作業的時間。互批后,小組長整理組員常見錯誤并反饋給教師,教師只需在學生互批完后進行二次批改及審閱、評講即可。

3. 差異性原則

科學教育尊重每個學生的個體差異。每個學生的學習水平、興趣愛好、理解能力、學習動機都不同。有統計研究證明,對于學生作業量的問題,每個學生都有最有的作業量和作業時間,但是這個統計結果并不能一概而論。又如教師布置每晚的作業,有的學生10分鐘就能完成,有的學生掌握得比較慢則需要更多的時間。因為,對于作業互批,教師也應該秉持差異性原則,互批式作業旨在發展學生的思維能力、學習興趣,不同學生現有水平不同,教師不能強制對所有學生做統一批改要求。

四、實施步驟及具體實踐

本文將以人教版小學數學四年級下冊第四單元“小數的意義和性質”中的第三課時“小數點移動的解決問題”的作業為例,具體呈現互批式作業的實施操作。

(一)互批式作業的準備階段

1.正確認識作業

受限于傳統的批改方式,在分發作業時,學生更多的是關注教師給予的評分,而不注重錯題背后的原因。因此,教師應帶領學生正確認識數學作業,明確作業是教學里必不可少的一個環節。對于學生來說,作業是檢驗學生是否掌握基礎知識和基本技能、保證學習效果的必要途徑;對于教師來說,教師通過批改作業能準確獲取數學教學質量,同時也讓學生得到學習效果的主要依據。[2]作業應更多地關注題目背后考察的數學知識,而非表面的分數。

2. 更新批改理念

《義務教育數學課程標準》(2011年版)指出,為使每個學生都受到良好的數學教育,數學教學不僅要使學生獲得數學的知識和技能,而且要將知識技能、數學思考、問題解決和情感態度作為教學目標。[3]傳統意義上的作業批改只是“教師-學生”單向傳遞,學生只是被動地接受作業的錯誤,學生的自學能力沒能得到有效提高。同時,在互批作業實施之前,學生、家長要先接受這種轉變。許多學生、家長認為,教師不改作業是不負責任的表現。學生作業互批并不意味著脫離“全批全改”,只是把“全批全改”放置于“互批互改”之后,先有學生自身發現作業的錯誤,再由教師進行檢查。教師要讓學生、家長感受到互批作業的優點,如可以提高合作能力、自主學習能力等,教師可以用多種方式證明互批作業是行之有效的。

3. 培訓并任命小組長

對學生進行培訓主要是對學生互批作業的流程培訓。在此之前可以以學生座位為基準,同桌兩人組成一個小組,雙方批改對方的單元作業。每列數學小組長擔任錯題收集小組長。教師可以先示范互批作業的步驟,制定評價標準,統一批改符號。在實行互批作業的初期可以投影部分優秀批改作業示范,供學生參考學習。

(二)互批式作業的實施

在完成以上的準備階段后,教師在課上實施互批式批改大致有以下幾步:

1. 確定互批范圍、時間及方式

互批的作業內容通常限定于前一晚布置在數學書上的作業或堂上練習的相關題目。互批時間基于作業布置的時間不同而有所變化,前一晚布置在數學書上的題目在課前10分鐘進行互批,堂上布置的相關練習則在練習完成后當堂進行互批。

本文選定“小數點移動的解決問題”的三道練習題作為示范,在新課過后留出10分鐘的練習和互批時間。

練習題均為選擇題,因為互批時以小組為單位,小組長先展示自身答案,若有其他解題方法,組員可以進行補充。

2.統一批改符號

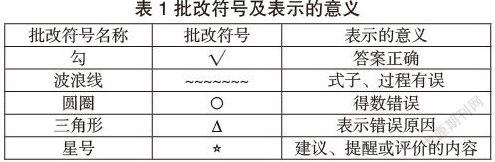

在傳統的數學作業批改中,數學教師對于學生作業出現錯誤的地方只是簡單地打個“×”,這種簡單的處理方式不僅會使學生對于錯誤的原因認識不足,而且還會嚴重打擊學生學習的積極性。因此制定了以下批改符號(見表1)。

當對方的作業正確時,批改的學生需要在旁邊打“√”;過程或式子有無時,在該處的下方用波浪線表示;最終答案或是個別數字有誤時,采取圓圈將其圈出;題目沒有全對時,在該題目的左邊畫上三角形,用文字的方式在三角形后面具體、清晰寫上該學生錯誤的原因;星號表示需要改進、提出建議,在該題目的左邊畫上星號,用文字的方式在星號后面標上建議或提醒內容。

同時,為了作業的卷面整潔,教師規定學生將解決問題的答案寫在中間偏右的位置,留出左邊的空白地方給對方進行評價。

3. 制定批改要求

本單元作業主要以解決問題為主,解決問題的最終結果是唯一的,但解決問題的過程是多樣化的,因此教師不必限定哪種列式方法才是標準答案,學生的過程算之有理即可,每一步列式能清晰表示出其意義才算是正確的列示。最后再檢查最終答案是否有誤。

4. 進行互批和討論

先由小組長展示自己的答案,其他組員有其他想法的可以加以補充,統一商量出小組內部出現的所有答案的正誤。小組長和組員進行互批,互批后討論解題情況。有錯誤的可以利用這個時候進行糾正和討論。在這個時間段里組員內部的錯題可以得到大致解決。

5. 總結批改錯題

互批完成后,學生自行訂正答案,若無法自行訂正的,可請教互批的學生。由每一列的錯題收集小組長對本列所有組員的錯題進行統計,標注好學生對應的錯題及錯誤原因,并將情況匯總后上報給教師。

6. 二次全批全改

將單元作業上交給教師,教師檢查他們的訂正及批改情況,出現問題時及時記錄,在下節課的時候作出調整。

五、效果

(一)提高作業批改參與度

互批式作業比教師的“全批全改”互動性更強,這就意味著學生主體地位得以彰顯。

從情感上來看,傳統作業批改只是師生之間簡單、單向的“√”“×”構建起來的符號交流,互批式作業能一定程度上避免傳統批改作業方式中師生交往的弊端。在互批式作業過程中,學生可以自由地抒發情感和見解,學生之間建立良性的情感交流,課后的錯題跟蹤也使得這種雙向感情得以升華。

批改過程實則“一對一”批改,因此互批式作業比“全批全改”更加嚴謹高效。在課堂上教師給予了充裕的時間讓學生互批作業及訂正,當學生不能自行訂正時,可請教幫其他同學。在互批過程中不同學習水平的學生都有參與到批改作業的機會。學生們既是評價的受體,更是評價的主體。

(二)拓展學生思維

學生互批作業時,數學題目的一題多解正是顯性知識的體現,表達方式的差異則體現出隱性知識的個體區別。學生在互批的過程中,自身答案正誤體現顯性知識的差異,批改、點評對方作業能關注到對方隱性知識的獲取質量。學生感受并接受思維差異,從而形成批判性思維。

后進生的思維開拓體現在模仿、參考。后進生思維或許沒有優生那么敏捷,但是他們可以作業互批的合作學習中解決作業存在的問題,并能在耳濡目染中汲取到優生良好的思維方式。

對于優生而言,互批式單元作業可以拓寬思維。一方面,以“小數點移動的解決問題”為例,這類解決問題涉及到“小數點移動引起的小數大小的變化規律”“單位換算”等知識。在批改的過程中,優生需要全面掌握本單元知識才能融會貫通,從中可以梳理本單元的知識點,進而形成整體認識,在腦海中構建出“小數的意義和性質”的知識網絡,為日后學習小數知識打下良好的基礎。

另一方面,互批式作業給予顯性知識和隱形知識充分的展現空間。當學生能發現對方作業中的錯誤及優點(證明在一定程度上學生已經掌握并運用本課時的知識,學生的思維得以拓展。

(三)提高自學能力

從生理機制上來看,肯定作業成果能使有關神經系統收到陽性強化,而指出作業中的缺點和錯誤能使神經聯系收到陰性強化。5在互批式作業中,傳統批改符號中的“×”由“?”或“?”代替,不僅簡潔實用,還能保護學生的自尊心,增強作業指導性,從而提高學習數學的積極性。

在傳統作業批改中,通常用“×”來表示錯誤。殊不知,不經意間的“×”可能就會打擊學生學習的積極性。教師下發批改權給學生,每個學生都能在旁邊寫下建議或評價,每個學生都有發表看法的機會,當自己的做法、思想、意見得到他人尊重時,學生自身也會獲得成就感,從而成為主動學習的動力之一。

六、總結

作業是課堂的延續,互批式作業是作業批改的創新方式,并非與傳統批改方式對立。總之,互批單元作業不僅能體現出提高作業批改參與度,同時能調動學生學習積極性,在互批中反思、成長,讓學生真正成為學習的主人。