城市一體化公交系統中接駁巴士路線規劃研究

李進才

【摘要】隨著地鐵、輕軌、BRT等中大運量公共交通系統的快速發展,對常規地面公交的客流集散作用提出了更高的要求,但是傳統的地面公交系統無論是在運量、還是在靈活性上都難以獨自承擔這一任務。而接駁巴士系統以其運量小、靈活性高、可靠性高等特點可以協同常規地面公交或者在適當地區單獨承擔大運量公交系統的客流集散任務。本文首先對接駁巴士在一體化公交系統中的功能定位進行了詳細闡述,隨后針對接駁巴士系統設計中的關鍵技術——線路設計問題建立了模型,然后選用了計算案例進行分析,最后對此方法進行了結論評價,提供的方法可以為初步估算接駁巴士線路密度、平均站點間距、平均發車頻率等提供依據。

【關鍵詞】接駁巴士;線路設計;一體化公交系統

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021. 26.014

隨著城市化的不斷提高,城市區域規模不斷發展,運輸能力越來越不能滿足大城市的交通需求,機動車逐漸成倍增加與城市道路資源有限形成了鮮明的對比,交通出行擁堵成為城市發展的突出的問題。為進一步解決交通問題,地鐵、輕軌、BRT等中大運量公共交通系統的快速建設,常規公交也凸顯不足。調整優化城市交通機構成為解決城市交通問題的有效途,解決最后一公里出行問題,做好銜接接駁與集散,發揮接駁巴士優勢刻不容緩。

1、接駁巴士的概念

在大容量公交系統的樞紐或站點一定區域內(通常是居民區內),為了提高公交系統的可達性而設置的、線路走向靈活、服務方式多樣、中低容量的一種新型公交系統。接駁巴士由于服務范圍小、服務目標群體明確、服務時間固定等特點,具有了可靠性高、能夠為乘客提供“門到門”服務等其他公交系統所不具備的優勢。

2、接駁巴士的功能定位

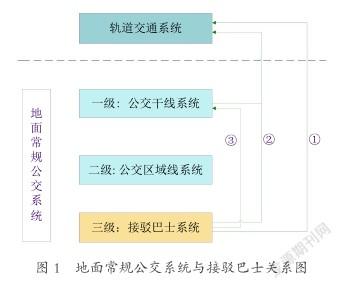

接駁巴士屬于地面常規公交的一類,要準確地了解接駁巴士的功能定位,首先應明確地面常規公交系統在一體化公交系統中的定位,隨之確定常規公交系統自身的層次,最后獲得接駁巴士在地面常規公交系統中的定位。

2.1 地面公交系統的定位與分層

隨著交通的發展,地面常規公交系統的功能將從原來全面承擔長、中、短距離運輸逐漸轉向以中、短距離運輸為主,在軌道線路沒形成規模的區域承擔部分骨干客流、兼顧中長距離運輸。地面公交網絡的功能雖然發生了轉化,但仍保持覆蓋面相對于軌道更廣的優勢,并繼續向與軌道交通這兩種公交模式良好配合的方向發展,充分發揮兩種交通方式的長處,更好的服務市民出行需求,提供多層次的服務,滿足多層次的要求,適應城市的發展。最終形成具有三層網絡結構——由公交干線、公交區域線和接駁巴士組成的地面公共交通一體化系統。[1]

2.2 接駁巴士的層次結構與功能定位

2.2.1一體化公交系統的層次結構

一體化公交系統中的各個層次之間存在著相互作用,下一層對上一層起到客流集散的作用,是上一層能夠正常發揮職能的基礎。接駁巴士系統作為系統的最下一層,可以為多個上層結構提供客流集散服務。

2.2.2接駁巴士系統的功能定位

協同公交干線系統為軌道交通集散客流(圖1中線①所示)。

由于軌道交通系統與公交干線系統的運能不平衡所致。軌道與常規公交共同承擔城市內部部分換乘客流,其中軌道交通需要常規公交為其集散客流,二者相輔相成,客流分布規律在時間上有一定的疊合性。高峰時期內,干線公交系統的運力趨于飽和,而軌道交通此時也處在客流高峰期、急需大量的常規公交車輛來集散,這種運力和運量之間的供需矛盾會造成車站附近地區交通緊張與滯塞。此時接駁巴士系統可以協同公交干線系統一起為軌道交通集散客流,緩解公交干線系統客流壓力。

直接為軌道系統集散客流(圖1中線②所示)

在公交線網沒有覆蓋的“空白區”,可以直接為軌道系統集散客流。需要指出的是,①與②作用的不同之處在于①作用主要發生在軌道線路與公交干線相交的重要客流樞紐處,而②作用發生在一般客流樞紐或是軌道站點處。

直接為公交干線系統集散客流(圖1中線③所示)

在城市外圍地區或新城,軌道交通在近期尚未形成規模時,公交主干線承擔著大量中長距離的出行,公交區域線在郊區新城和中心鎮的內部、重要樞紐、軌道站點附近中短距離的出行。接駁巴士可以與公交區域線一起為公交主干線提供接駁服務,考慮到范圍較小的區域內要盡量減少換乘次數及運能的合力配置等要求,接駁巴士無需為公交區域線提供接駁服務。

3、國內外接駁巴士的應用研究情況

Avishai Ceder,Youngbin Yim[2]等人在加利福尼亞州的Alameda地區,利用仿真模型對十種類型的接駁巴士系統在該地區的適用性進行了研究。

國內對于接駁巴士的研究情況還比較少,部分研究僅在概念或者是系統設計方面對此略有涉及[3],但對接駁巴士的客流需求研究問題、線路布設問題、運營調度問題、時刻表協調問題均少有涉及。

4、接駁巴士路線設計模型

本文將采用解析法求解接駁巴士路線設計問題。[4]

4.1 模型設定

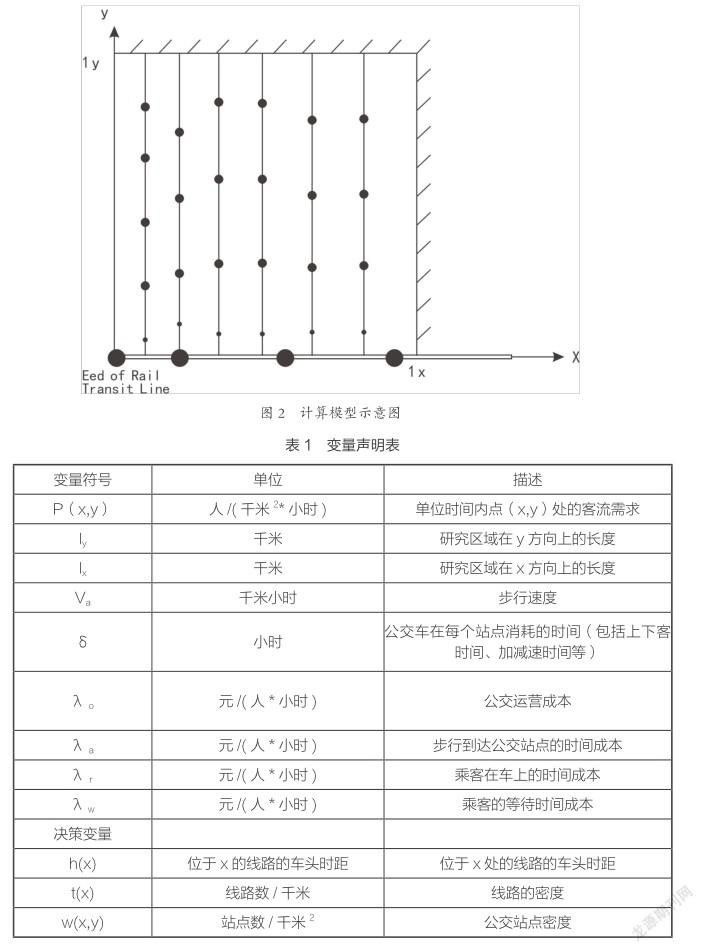

模型設定主要包括:服務區域為矩形,接駁巴士線路完全垂直于軌道線路(或地面干線公交線路);軌道交通系統內如軌道站點、軌道線路等特性均為已知;起點處于這一矩形的乘客可以通過接駁巴士到達軌道站;接駁巴士線路與軌道交通線路相互垂直;假定乘客選擇距離起點最近的站點;接駁巴士路線之間的間距與公交站點路線之間的間距較這一矩形邊小得多;假定軌道交通站點的間距也較這一矩形邊小得多;假定接駁巴士在此區域內的行駛車速相同。

根據上述假定,問題如下圖2所示。

4.2 變量聲明

見表1。

幾點說明:

p(x,y):接駁巴士的客流需求,是一個連續的二元密度函數,反應了客流需求在矩形內部的分布情況。

w(x,y)公交站間距,是一個關于線路位置(x)、到軌道線路的距離(y)的二元連續函數。w(x0,y0)指原點與點(x0,y0)構成的矩形區域內公交站點的密度,是公交站點密度函數的分布累積函數,即連續可導的函數。

t(x)公交線路密度沿軌道線路方向(即x方向)的連續函數。t(x0)指沿軌道方向(x軸)從原點到x=x0區間內的公交線路密度,是公交線路密度函數的分布累積函數,即連續可導的函數。

4.3 設計目標與決策變量

設系統的總成本Z為:Z=運營成本+乘客的步行時間成本+乘客的等待時間成本+乘客的車上時間成本。

決策變量主要分為:公交線路的密度;站點的密度;每一條線路的發車頻率。

4.4建立模型

根據已有的假定,從起點到每一條公交線路的距離大致為線路間距的1/4。則:

乘客從起點到達最近的公交線路的時間成本為:

5、算例分析

5.1 案例簡介

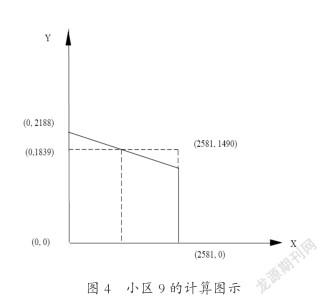

本文選擇了某市某新城西區作為計算案例。案例團泊大道(即圖中團泊快速路)作為一條重要的主干道貫穿整個西區,近期將修建BRT。BRT作為中大運量的交通運輸方式,需要接駁巴士系統幫助其完成客流的集散。此案例的研究區域選為編號為9的規劃小區。如下圖所示,小區東鄰團泊大道,區域內的土地利用類型為住宅。小區內設計的接駁巴士可以完成將居民運送到BRT線路上的任務。

5.2 模型適用性分析

本小區實際為一梯形,根據面積相等的原則,將小區近似為一矩形。另由于BRT線路位置已知,可以運用上述模型進行初步分析。

另一方面,小區內部客流需求分布均勻,路網為方格網式構造,并且交叉口間距較為統一,可以將站點密度w設為是一個與x,y相互獨立的變量,則可以采用上述模型的解法。

5.3 模型參數確定

根據已有規劃資料確定該研究區域內客流需求密度,隨后再根據該市人均GDP計算乘客每小時的時間價值,并假定乘客的步行到站的時間價值、候車時間價值、車上時間價值相同。關于模型中的運營成本,由于該新城西區屬于新建區,目前還沒有這方面的數據,所以可以采用一經驗數據。模型參數的數值如下表2。

5.4 計算結果及分析

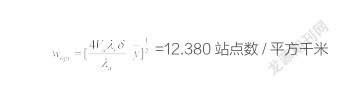

則該新城西區編號為9的小區內:總共設置線路數=2.581*1.03=2.7條接駁巴士線路;發車頻率為6.53分鐘,站點密度為12.380站點數/平方千米,平均站間距為280米。

結論:

(1)此模型概念較為清晰,可以直接采用手算的方法進行計算。在對于粗略地估算接駁巴士系統內公交線路的線路條數、公交站點數、平均站間距方面較有優勢。

(2)針對所設定的模型特征,通過設計改進算法進行求解。將算法與案例模型結合起來,探索了接駁巴士線路設置問題,以便在接對駁巴士路線設計中得到實際應用提高,能夠更好適應實際環境。

(3)通過本研究模型的提出,為初步估算接駁巴士線路密度、平均站點間距、平均發車頻率等提供依據,在未來的解法可以引入更為先進的數學方法,對此類模型進行進一步的推廣完善。

參考文獻:

[1]吳嬌容,王顯璞.上海公共交通一體化新模式研究[J].城市交通,2004,2(3):27-30

[2]Avishai Ceder,Youngbin Yim. Integrated Smart Feeder/Shuttle Bus Service[EB/OL].2008.1.11.

[3]陳非,陳小鴻.上海世博會公共客運系統設計[J].城市交通,2007,5(6):58-64

[4]Kuah,Geok Koon.THE FEEDER BUS ROUTE DESIGN PROBLEM [D].University of Maryland,1986.