丙戊酸聯合拉莫三嗪對癲癇患者發作次數以及發作持續時間的影響分析

張丹

癲癇是一種臨床常見的神經系統綜合征,具體表現為患者意識、感覺短暫異常,主要癥狀為頭痛、肌肉陣攣等,同時伴有抽搐等癥狀,由腦神經元異常放電引起[1]。癲癇具有突然停止、周期性發作的特點,該病主要發生于青少年,因為其發病機制比較復雜,與患者的遺傳及全身疾病有關,具有病程長的特點,對患者的身心健康有很大影響[2]。癲癇發作時患者大腦神經興奮程度增加,同時大腦神經元過度放電會導致其行為紊亂,患者可在任何時間、任何地點發作,增加了發生危險的可能性,對家庭產生負面影響。因此,臨床應該及時予以治療[3]。由于癲癇屬于慢性病,其病程較長,臨床治療存在一定難度,并且治療時間一般需要7~8 年,同時,在治療過程中,患者容易產生不良反應,對疾病的恢復產生不利影響。臨床治療方法一般包括

手術治療,藥物治療,以積極預防、病因治療等為指導,藥物干預是控制癲癇發作的關鍵[4]。雖然常規藥物能部分緩解病情,但由于起效慢,導致其用藥依從性降低,因此,應積極給予有效臨床干預措施,提高患者治療進度。丙戊酸和拉莫三嗪能控制患者的病情,是治療癲癇的常用藥物,其能減少發病頻率,且臨床療效較高。其中丙戊酸可治療各類癲癇,能有效拮抗γ-氨基丁酸轉移酶活性,降低轉移酶代謝能力,同時有利于提高患者腦內γ-氨基丁酸水平,但長期服用丙戊酸鈉導致患者器官出現損傷,不利于病情的穩定。作為一種鈉離子通道拮抗劑的拉莫三嗪,能降低谷氨酸水平,抑制谷氨酸引起神經電位爆發,從而抑制神經元的持續放電。作者選取60 例癲癇患者作為試驗對象,30 例患者實施丙戊酸聯合拉莫三嗪治療,觀察分析其臨床治療效果,報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年1 月~2020 年1 月遼陽縣中心醫院神經內科收治的60 例癲癇患者,隨機分為對照組和試驗組,每組30 例。對照組中,男14 例,女16 例;年齡19.32~39.50 歲,平均年齡(29.19±1.25)歲。試驗組中,男17 例,女13 例;年齡19.19~38.91 歲,平均年齡(29.90±1.32)歲。兩組患者性別、年齡等一般資料比較差異無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2 納入及排除標準 納入標準:患者符合國際抗癲癇學會關于癲癇綜合征分類診斷標準,患者經腦電圖、磁共振成像(MRI)或頭顱CT 檢查證實;患者研究前未使用相關藥物治療;患者治療前5 個月內每周至少發作1 次,發作期間有腦電圖特征;存在醫務人員能夠知情的診療記錄;所有患者均具有溝通合作的能力;患者曾經接受卡馬西平、苯巴比妥等藥物治療,但療效不佳;患者簽署知情同意書。排除標準:患者資料不完整,無溝通能力;存在顱內血管畸形、占位或其他病變;存在先天性代謝異常,藥物濫用或酒精依賴等患者;假癲癇,精神疾病或智力低下患者;因各種原因不能配合研究者;處于哺乳期患者;存在嚴重腎、肝疾病的患者。

1.3 方法 對照組患者給予丙戊酸鈉(湖南省湘中制藥有限公司,國藥準字H43020874)治療,0.5~1.0 g/次,2 次/d。試驗組在對照組基礎上加用拉莫三嗪(三金集團湖南三金制藥有限責任公司,國藥準字H20050596)治療。第一階段:丙戊酸鈉第1 次給藥1 片/次,后調整劑量,但需要注意,最大劑量≤1.5 g/d;同時給予拉莫三嗪,首次劑量為12.5 mg/d,每2 周增加1 次劑量,1 個月后增加劑量1 次/周,增到0.1~0.2 g/d,第4 周增加到維持劑量,治療周期為4 周。第二階段:采用丙戊酸鈉聯合拉莫三嗪治療,給予維持劑量方案,療程為1 個月。第三階段:丙戊酸鈉劑量應逐漸減少,每周調整1 次劑量,首次劑量為0.2 g/d,可減少20~50 mg/次,10 周內停藥,后單獨服用拉莫三嗪,25 mg/次,療程為8 周。第四階段:單純使用拉莫三嗪治療,25 mg/次,2 周增加劑量25~50 mg,劑量不宜>200 mg/d,連續治療3 個月。

1.4 觀察指標及判定標準 比較兩組患者臨床治療效果,發作次數以及發作持續時間,生活質量評分。療效判定標準:患者癲癇發作次數減少>70%,發作持續時間大幅減少,為治療顯效;患者癲癇發作次數減少50%~70%,發作持續時間小幅減少,為治療有效;患者癲癇發作次數減少<50%或無變化,發作持續時間沒有減少,為無效。臨床總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。采用健康調查簡表(SF-36)評定患者的生活質量,包括生理情況、健康觀念、疼痛感覺、精力情況、情感關系和精神能力6 個維度,滿分100 分,分數越高表明患者生活質量越高。

1.5 統計學方法 采用SPSS23.0統計學軟件對數據進行處理。計量資料以均數±標準差()表示,采用t 檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

2.1 兩組患者臨床治療效果比較 試驗組患者臨床治療總有效率86.67%高于對照組的50.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組患者臨床治療效果比較[n(%)]

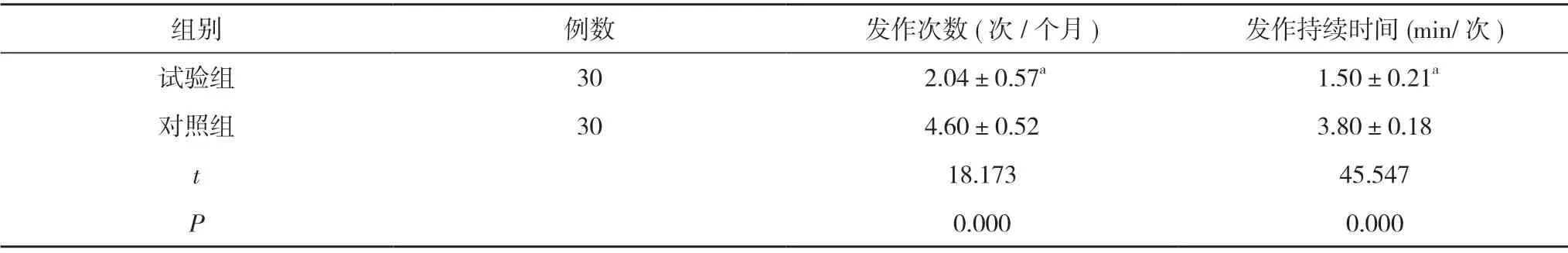

2.2 兩組患者發作次數以及發作持續時間比較 試驗組患者發作次數以及發作持續時間均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組患者發作次數以及發作持續時間比較()

表2 兩組患者發作次數以及發作持續時間比較()

注:與對照組比較,aP<0.05

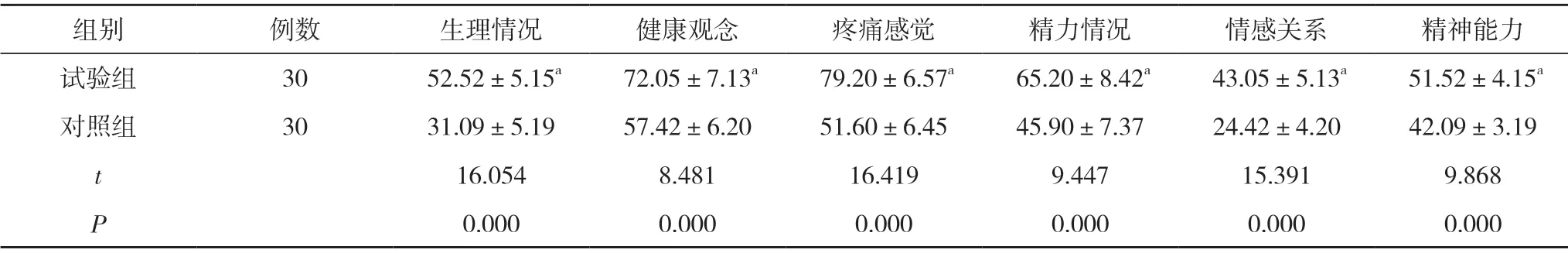

2.3 兩組患者生活質量評分比較 試驗組患者生理情況、健康觀念、疼痛感覺、精力情況、情感關系、精神能力評分均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。見表3。

表3 兩組患者生活質量評分比較(,分)

表3 兩組患者生活質量評分比較(,分)

注:與對照組比較,aP<0.05

3 討論

癲癇為臨床常見疾病,發病率非常高。中國癲癇患者例數每年增加約35.72 萬,且在不斷增加,癲癇的臨床表現不同,患者會出現精神障礙或肢體抽搐等癥狀,對患者的家庭會產生很大的負面影響[5,6]。癲癇的病因十分復雜,其中遺傳是致病首要原因,同時,腦部疾病等也會增加癲癇發作的幾率[7,8]。及時治療能縮短癲癇發作持續時間,減少對患者的負面影響。臨床治療主要有藥物、手術等方法,其中藥物治療臨床應用最為廣泛[9,10]。患者通過藥物治療,疾病癥狀可以得到控制,患者服藥后不良癥狀減輕。患者經過長時間治療能恢復正常生活[11,12]。

丙戊酸屬于非鎮靜劑,是一種合成藥物,是治療癲癇的常用藥物,能降低神經元興奮性,并能通過腦脊液屏障刺激谷氨酸脫氫酶,而達到抗驚厥作用,其能直接作用于患者的中樞神經系統,影響鈣離子通道,通過調節腦神經元,直接影響患者血漿丙二酸水平,改變神經遞質,抑制肢體痙攣,具有抗驚厥的能力,并且其生物利用度高,能迅速與細胞外液交換,服藥后的藥物濃度相對穩定,可以單一或聯合用藥,可以治療綜合性癲癇,如陣攣性及混合性發作等,但其臨床療效不明顯,部分患者存在不良反應,對患者不利[13-15]。臨床上,拉莫三嗪常與其聯合治療。拉莫三嗪主要用于治療癲癇,是一種鈉通道阻滯劑,其對鈉離子產生的電位敏感,能延緩重復放電,還可以減少谷氨酸的釋放,降低其對大腦的刺激程度,同時還能降低葉酸的活性,患者口服后起效快。在本試驗可以看出,試驗組患者臨床治療總有效率86.67%高于對照組的50.00%,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者發作次數(2.04±0.57)次/個月以及發作持續時間(1.50±0.21)min/次均優于對照組的(4.60±0.52)次/個月、(3.80±0.18)min/次,差異有統計學意義(P<0.05)。試驗組患者生理情況、健康觀念、疼痛感覺、精力情況、情感關系、精神能力評分均優于對照組,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,丙戊酸聯合拉莫三嗪對癲癇患者的治療效果顯著,能改善患者的臨床癥狀,值得推廣。