CT 與MRI 診斷股骨頭壞死的臨床效果觀察

王洋

臨床也將股骨頭壞死稱之為“股骨頭骨軟骨炎”、“股骨頭無菌性壞死”,該病癥是骨科中常見的且具有較高發生幾率的病癥[1]。該病癥的多發群體為30~60 歲群體,通常在多種致病因素的共同作用下導致股骨頭出現血液循環障礙和骨骼組織血供缺損,病癥會使患者出現骨小梁斷裂、死骨吸收、骨髓細胞失活、股骨頭塌陷后被新骨修復、肉芽組織替換等,該病癥具有復雜的病理過程,而且治愈難度較大,所以大部分患者發病后都有致殘的風險。有研究認為[2],多種因素可以使該病癥發病,其中包括不合理使用激素藥物、過量酗酒、骨骼受創等。股骨頭壞死發病后患者會存在肢體不能正常活動的表現,髖關節難以完全伸展,并有劇烈的疼痛,所以針對這種情況堅持及早診斷、及早治療的原則尤為必要。隨著影像學技術的不斷發展,臨床常常通過CT 和MRI 對股骨頭壞死進行診斷,本文基于此進行研究,比較兩種診斷方法的價值,詳情如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 選取2019 年4 月~2021 年1 月到本院進行治療的66 例疑似股骨頭壞死患者作為研究對象。在所有患者中男35 例,女31 例;年齡35~69 歲,平均年齡(48.37±11.36)歲;病程2~15 個月,平均病程(7.64±2.46)個月;發病到入院間隔時間1~5 h,平均間隔時間(2.55±1.12)h。所有患者均在本院的《知情同意書》上面簽字,臨床資料經驗證符合《世界醫學協會赫爾辛基宣言》中的標準。

1.2 納入及排除標準

1.2.1 納入標準 ①所有患者具有股骨頭壞死的癥狀表現;②存在CT 診斷和MRI 診斷的適應證[3];③具備手術獲取病理組織的適應證;④有完整的資料,并且具有較高的配合度和治療依從性。

1.2.2 排除標準 ①嚴重的基礎性病癥;②對應用的放射線或造影劑等不耐受;③精神障礙、溝通交流障礙;④手術禁忌。

1.3 診斷方法

1.3.1 CT 診斷 所有患者應用美國GE 公司生產的BrightSpeed16 排螺旋CT 掃描儀進行掃描,首先對各個掃描參數進行設置(層厚5 mm,管電壓120 kV,管電流100~200 mAs),借助估算法進行重建操作,設置相關參數(層厚1.25 mm,間隔1.25 mm),使患者的雙膝伸直,足先進入,進床的速度大約為8.70~8.75 mm/rot,并且將焦距的中心對準股骨頭,由近到遠進行掃描,掃描的層厚5 mm,在掃描結束后將實驗所得的數據錄入到AW4.3-08 數據系統中進行處理,同時選擇多平面重建技術進行三維重建,并將最終的手術病理結果作為參照。

1.3.2 MRI 診斷 患者均利用西門子SkyraMR 3.0TMRI 診斷儀進行診斷,協助患者選擇髖關節體位,應用體線圈。為患者進行橫斷面的定位,之后為患者進行軸位、冠狀位和矢狀位的診斷。軸位的PDWI 序列參數:TR/TE=2000 ms/140 ms,FOV=18,層厚4 mm,層距0.4 mm;冠狀位PDWI 序列參數:TR/TE=2000 ms/75 ms,FOV=19,層厚4 mm,層距0.4 mm;矢狀位PDWI 序列參數:TR/TE=2000 ms/72 ms,FOV=20,層厚4 mm,層距0.5 mm,T1WI:TR/TE=350 ms/40 ms。

1.3.3 病理診斷 以最終的手術結果作為病理診斷結果。

1.4 觀察指標及判定標準 比較CT、MRI 與病理診斷檢出情況,并比較CT、MRI 診斷的陽性預測值、陰性預測值、敏感度、特異度、準確度、約登指數。注:陽性預測值=真陽性/(真陽性+假陽性)×100%;陰性預測值=真陰性/(假陰性+真陰性)×100%;敏感度=真陽性/(真陽性+假陰性)×100%;特異度=真陰性/(假陽性+真陰性)×100%;準確度=(真陽性+真陰性)/總例數×100%;約登指數=(敏感度+特異度)-1。

1.5 統計學方法 采用SPSS25.0 統計學軟件處理數據。計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05 表示差異有統計學意義。

2 結果

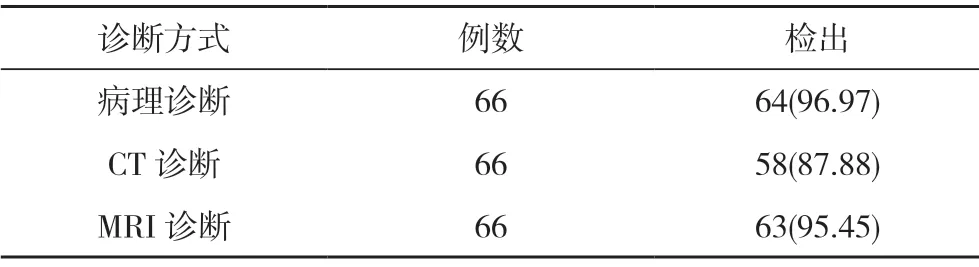

2.1 CT、MRI 與病理診斷檢出情況比較 66 例疑似股骨頭壞死患者經病理診斷檢出64 例,CT 檢出58 例,MRI 檢出63 例,CT、MRI 與病理診斷檢出率比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表1。

表1 CT、MRI 與病理診斷檢出情況比較[n(%)]

2.2 CT、MRI 的診斷情況分析與診斷效能比較 CT與MRI 診斷的陽性預測值、特異度均為100.00%,且MRI 診斷陰性預測值66.67%、敏感度98.44%、準確度98.48%、約登指數98.44%均略高于CT 診斷的25.00%、90.63%、90.91%、90.63%,但差異無統計學意義(P>0.05)。見表2、表3。

表2 CT、MRI 的診斷情況分析(n)

表3 CT、MRI 的診斷效能比較(%)

3 討論

股骨頭壞死是臨床中十分常見的病癥,該病癥多發生在髖關節、大腿近側,一少部分患者會累及膝蓋[4]。這種病癥大部分患者發病后都存在不同程度的疼痛,股骨頭壞死會對患者的生活質量產生嚴重的影響,從臨床治療角度而言,本著盡早發現盡早治療的原則,可以有效改善股骨頭壞死患者的預后,對延緩患者病情的發展也具有重要意義。

MRI 和CT 是臨床常用的影像學診斷技術,均可以用于對股骨頭壞死的診斷。通過多年臨床實踐分析可得,CT 診斷股骨頭壞死的優點主要表現在:這種診斷技術具有較高的分辨率,在診斷的過程中可以對患者實現連續性多層面的掃描,當患者發生股骨頭壞死就可能導致骨小梁增粗,這是CT 的特異性表現。而且臨床實踐認為[5],觀察骨小梁增粗的特征能進一步明確股骨頭是否存在增生或被破壞的狀況,這也能進一步明確患者關節是否存在脫位。MRI 可實現對股骨頭壞死較高的診斷敏感度,其主要優勢體現在:MRI 診斷不會產生較嚴重的輻射性,因此在對患者診斷時不會產生嚴重的損傷。這種技術可在診斷過程中進一步獲取更加準確詳細和有效的信息,有助于確定患者的病變部位,顯示病變的狀況。而且通過MRI 診斷也有助于臨床醫師對患者的生化和病理實際狀況進行掌握,這種診斷方法具有更強的早期檢測能力,主要是利用多樣信號變化來實質性反映病理組織的病變情況和代謝表現,也能從側面證實MRI 診斷股骨頭壞死的可靠性。

綜上所述,通過CT 和MRI 都可以實現對股骨頭壞死的診斷,也都能為患者的臨床治療提供可靠的參考依據,但MRI 診斷效果相對CT 而言更高,可以在應用中根據實際情況選擇兩種檢驗方法。