抗菌藥物臨床不合理應用現象和改進對策分析

王江軍 胥丹

抗菌藥物是臨床治療常用藥,承擔了重要的治療作用,在多種感染性疾病治療與細菌性感染預防中發揮了不可替代的作用,臨床應用范圍廣泛。但是,近年來越來越多的臨床研究發現,臨床治療中對于抗菌藥物過于依賴,出現了藥物濫用、不合理應用現象,導致了耐藥、不良反應等問題,不僅影響了疾病的正常治療,而且也增加了患者治療時間和經濟負擔,嚴重者更是直接威脅患者生命安全,因而需嚴格控制抗菌藥物使用,促進其臨床用藥合理性進一步提升[1]。為此,本次研究于2018 年11 月~2020 年10 月期間抽檢本院處方480 張,匯總歸類統計了含抗菌藥物處方評估抗菌藥物使用是否合理,分類統計了各類不合理應用現象,旨在為抗菌藥物臨床應用合理性改善提供一些參考資料,現總結報告如下。

1 資料與方法

1.1 一般資料 2018 年11 月~2020 年10 月每個月抽檢本院處方40 張,共抽檢12 個月480 張處方。480張處方涉及患者480 例,其中男250 例,女240 例,年齡20~78 歲,平均年齡(55.46±10.43)歲。所有患者臨床資料完整,且本研究經院倫理委員會批準通過。

1.2 調查方法 匯總每個抽檢的處方,核查是否含有抗菌藥物,同時記錄抗菌藥物使用情況和抗菌藥物應用不合理情況等。

1.3 評估標準 對含抗菌藥物處方進行歸類統計,依照衛計委(現衛健委)關于《抗菌藥物臨床應用指導原則(2015 年版)》[2]和《處方管理辦法》[3]評估抗菌藥物使用是否合理,分類統計各類不合理應用現象。

2 結果

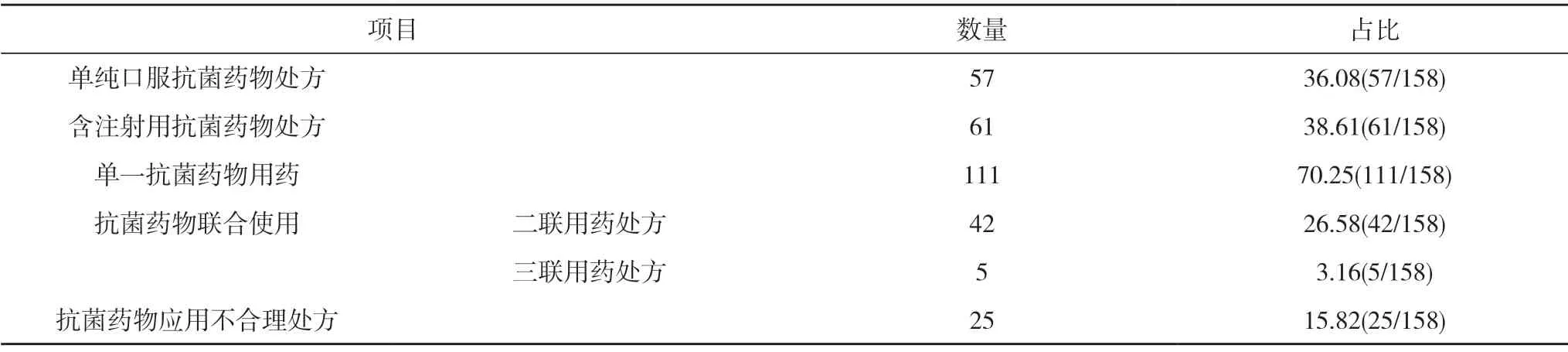

2.1 含抗菌藥物處方統計結果 480 張處方含抗菌藥物處方為158 張,占比為32.92%(158/480)。158 張含抗菌藥物處方中,單純口服抗菌藥物處方占比為36.08%、含注射用抗菌藥物處方占比為38.61%,單一抗菌藥物用藥占比為70.25%,抗菌藥物聯合使用處方共占29.75%(抗菌藥物二聯用藥處方占比26.58%、抗菌藥物三聯用藥處方占比為3.16%),抗菌藥物應用不合理處方占比為15.82%。見表1。

表1 含抗菌藥物處方統計結果(張,%)

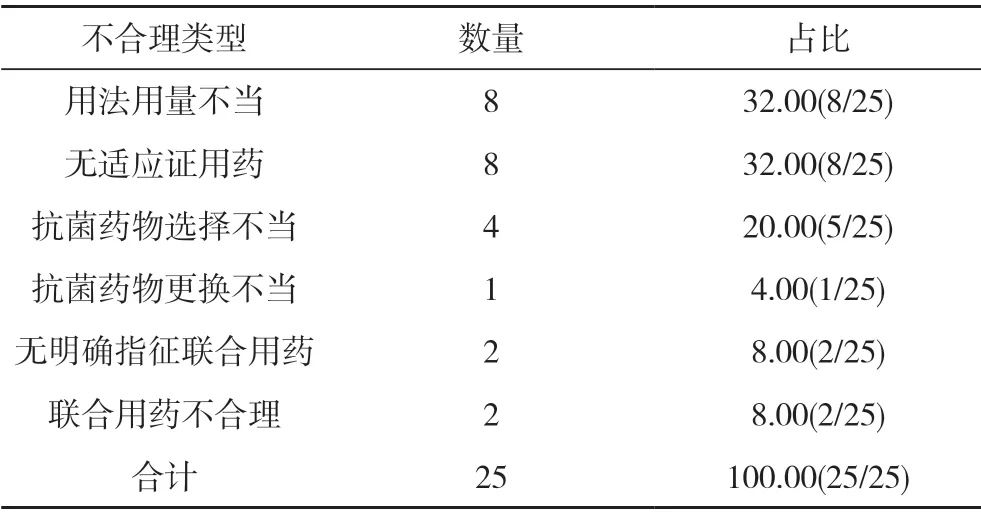

2.2 抗菌藥物應用不合理情況統計 25 張抗菌藥物應用不合理處方中,用法用量不當和無適應證用藥占比最高,均為32.00%,其次分別為為抗菌藥物選擇不當、抗菌藥物更換不當、無明確指征聯合用藥、聯合用藥不合理,占比分別為20.00%、4.00%、8.00%、8.00%。見表2。

表2 抗菌藥物應用不合理情況統計(張,%)

3 討論

針對用藥不合理情況的改進對策如下。

3.1 強化抗菌藥物臨床應用相關培訓 臨床醫師統一學習抗菌藥物臨床應用相關標準與規定,如《抗菌藥物臨床應用指導原則(2015 年版)》[2]、《處方管理辦法》[3]等,了解抗菌藥物臨床應用要求;學習抗菌藥物藥理及病原微生物學知識,明確每一類抗菌藥物的抗菌譜、敏感菌、藥理作用機制、耐藥性等,結合本院耐藥菌調查結果,明確細菌耐藥問題,便于選擇敏感抗生素[4,5];同時,掌握抗菌藥物的使用禁忌、不良反應、配伍禁忌等信息,便于處方藥物選擇與配伍。培訓結束后,所有受訓人員進行考核,保證考核合格,才可上崗工作[6]。

3.2 完善含抗菌藥物處方管理細節 指導臨床醫師在抗菌藥物選擇時,應嚴格評估患者是否存在適應證,嚴格按照抗菌藥物臨床應用標準與規范選擇抗生素,必要時要求臨床藥師參與治療方案制定,討論確定是否應該使用抗菌藥物、選擇何種抗菌藥物、是否聯合應用抗菌藥物等細節,超處方或限定使用范圍用藥時,需查找權威指南資料作為支持,并進行臨床與藥學方面討論,確定抗菌藥物使用情況。明確抗菌藥物使用時限,急診口服抗生素的時限為3 d,靜脈用藥時限為1 d,門診靜脈用藥時限為3 d,口服給藥為7 d,處方所開具的藥物不可超過限定使用時限,應指導患者按時復診,觀察評估治療效果,進而準確調整藥物種類、用法用量及時間,避免出現藥物使用時間超限、更換藥物錯誤等問題[7]。密切觀察本院醫院感染、本地細菌耐藥等情況,定期評估多重耐藥菌問題,了解細菌耐藥問題,并總結藥敏試驗結果,及時調整抗菌藥物。

3.3 完善處方點評模式 為保證處方中用藥的合理性,應貫徹實施處方點評工作,由藥事管理人員和臨床專家醫師組成點評小組,對臨床處方進行評估、反饋與追蹤調查。每月抽取院內處方,藥事管理人員和臨床專家醫師對處方用藥合理性進行評估,明確其中抗菌藥物使用是否符合適應證,有無用法用量錯誤等,評估抗菌藥物使用合理性,最后抽檢的處方,由院方領導復核評價,復核評估處方用藥合理性,是否存在抗菌藥物使用不當問題,同時觀察藥事管理人員和臨床專家醫師點評結果是否合理,復核后確定用藥不合理問題,立即追蹤調查處方開具人員及審核人員,確定初始責任,調查是否造成不良影響,及時采取有效的處理措施,并全院通報,以示警惕。對于抗菌藥物使用不合理的臨床醫師,應立即予以警告處理,處方點評顯示抗菌藥物使用不合理≥3 次者,應立即暫停使用處方權,并給予罰款等處理,要求其重新學習相關知識,完全掌握抗菌藥物臨床應用要求[8]。點評中應高度關注抗生素聯合用藥相關處方,根據患者病情和耐藥情況,分析聯合用藥是否合理,及時勒令調整處方,在保證治療效果和用藥合理性前提下,降低抗菌藥物聯合用藥率[9]。

3.4 動態觀察抗菌藥物不良反應情況 密切觀察抗菌藥物使用后患者是否胃腸道不良反應、過敏反應、循環系統異常等常見不良反應,同時應注意詢問患者用藥后感受,及時發現潛在的不良反應。長期用藥或抗菌藥物毒副反應風險較大者,應及時進行肝腎功能等監測,盡早發現肝腎功能損傷,及時采取有效干預措施[10]。

抗菌藥物的臨床應用歷史較長,且種類繁多,是多種疾病治療與防控的重要藥物,臨床應用頻率較高,目前已經出現了抗菌藥物濫用、耐藥等問題,直接影響了抗菌藥物治療效果,同時也威脅著患者生命安全。近年來,臨床領域對于抗菌藥物的臨床應用合理性重視度顯著提升,抗菌藥物不良反應事件報告機制也逐漸完善,越來越多的研究、報告顯示,我國臨床存在抗菌藥物頻率較高,可達到20%~60%[11]。本次研究對本院處方抽檢發現,含抗菌藥物處方為158 張,占比高達32.91%,提示抗菌藥物的臨床應用較為普遍,同時本次研究還發現抗菌藥物聯合使用處方約占總數的29.75%,以二聯用藥為主,可知抗菌藥物聯用現象較為常見。抗菌藥物臨床應用不合理問題相關研究顯示,不合理處方占比高達10%~30%,其中用法用量不當和無適應證用藥等濫用問題較為常見,約占不合理處方的20%~40%、15%~30%。本次研究也發現,用法用量不當和無適應證用藥占比最高,均為32.00%,其次分別為為抗菌藥物選擇不當、抗菌藥物更換不當、無明確指征聯合用藥、聯合用藥不合理,占比分別為20.00%、4.00%、8.00%、8.00%。提示用法用量不當和無適應證用藥為抗生素不合理使用的主要原因。此外,可知抗菌藥物選擇不當占比略低,但是仍為常見的不合理應用現象,另外應注意警惕抗菌藥物更換不當、無明確指征聯合用藥和聯合用藥不合理等問題。此外,應注意發現抗菌藥物不良反應應迅速上報,并追蹤調查出現不良反應的主要原因,如用法用量不當等,同時分析藥物是否存在質量問題,必要時立即暫停使用部分藥物,聯系廠家、上級管理部門及質檢部門,協同參與調查工作,避免不合格藥物產生大范圍的危害[12]。

綜上所述,抗菌藥物在臨床治療中應用較為普遍,但是其臨床應用不合理現象較為明顯,存在用法用量不當、無適應證用藥及選擇不當等問題,需進一步強化不合理用藥管控,促進抗菌藥物合理應用。