“串月”江南的文化新意

陶瑾 李國清

桂花飄香的晚風里,那橫臥于水波上的九孔橋洞流淌著朦朧的月光……如果說“賞月”和“祈福”是“石湖串月”重要的儀式感,而時至今日,沉浸式的蘇式生活體驗與多元現代化的展陳互動,讓“串月”串起風雅蘇州新的命題。

姑蘇區吳門橋街道這幾年為石湖做的“文化代言”與“文化挖掘”讓人耳目一新,讓越來越多文化學者來到石湖共話江南、品評“蘇式”內核。

60分鐘讀懂蘇州人的一天

“吳門運河最江南·石湖串月”江南民俗文化旅游活動如約而至。開幕式現場在燈光技術的烘托下,行春橋洞九輪明月映照于湖面,重現石湖“九月一串”的勝境。

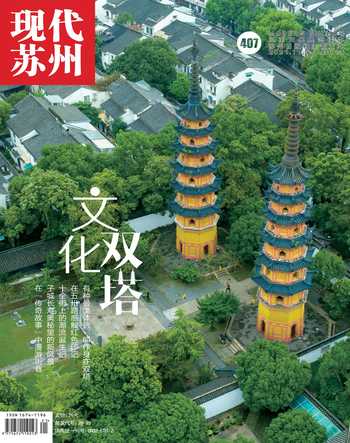

八月十八游石湖習俗,由來已久。過去,每年八月十七夜11時到十八日凌晨1時,一環一月,九個環洞可見九個水中之月。據有關資料記載,“石湖串月”除了橫串外,還有豎串之說,據說上方山塔上原有一根垂掛的鐵鏈,只有在農歷八月十八晚上,月光透過鐵鏈的孔,人從孔中望去,恰巧能看見一串圓月。因此,蘇州人自古喜歡到石湖“走月亮”。

“石湖串月”中秋民俗文化活動連續開展了4年,來石湖邊體驗蘇式生活已成為蘇州人的內心共鳴。今年由蘇州市委宣傳部、蘇州國家歷史文化名城保護區管委會等主辦,姑蘇區委宣傳部、蘇州市滄浪新城管委會(吳門橋街道)等承辦的“石湖串月”活動,依舊在石湖景區漁家村新郭老街啟動,吸引了線上、線下共200萬人次關注、參與、打卡,沉浸式體驗“蘇式生活的十二時辰”。市民游客僅用60分鐘就能讀懂蘇州人精致優雅的一天。據吳門橋街道相關負責人介紹,活動邀請1個專家團隊、3所高校、10位設計師、8大品牌企業聯手策劃,設有“子時·楓橋夜泊”“丑時·漁舟破曉”“寅時·耕讀傳家”“卯時·寬湯免青”“辰時·閑情雅趣”“巳時·錦繡綾羅”“午時·不時不食”“未時·茶事雅集”“申時·巧奪天工”“酉時·醉倚湖亭”等展館,其中宋式點茶、畫扇拓印、斗蟋蟀、遛鳥、賞石玩花等雅事,讓人們玩得盡興十足,品讀了真正的蘇式生活。

非遺展示,是每年“石湖串月”的點睛之筆。今年由吳門橋街道辦事處等單位主辦的“大運河畔·古韻非遺·正當潮”——少兒非遺漢服秀,在蘇綸場美麗綻放。孩子們通過走秀,展示蘇派盤扣、蘇扇、織錦緞等傳統非遺服飾。漢服秀是大運河游學項目活動之一,接下來街道將整合地方社區教育資源,打造新時代體驗式教育模式,寓教于學、寓學于游。“石湖串月”活動中不僅有姑蘇非遺和市井文化展示,更有石湖曲會、江南船拳展演等傳統節目。江南船拳展演當天,來自蘇州大市范圍多支船拳隊登臺,交流船拳文化,推廣和傳承這一具有地域特色的體育非遺。此外,街道完成了橫塘驛站的全景VR拍攝制作,實現360度“云”游橫塘驛站。在全景VR中,運河步道、彩云橋、橫塘驛站總長約100米,人們在屏幕中點選上、下、左、右等方位按鈕控制探索點位,漫游驛站全境。

江南文化IP的“吳門擔當”

綿延千年的大運河滋養而生的江南文化,別有一番韻味。這兩年,“江南文化”是個高頻詞,越發深入人心,而“石湖串月”民俗文化品牌影響力也勢不可擋。日前,“蘇式生活‘美學IP’的產業發展路徑探析——蘇式生活典范的具象表達”主題論壇于漁家村新郭老街老屋內開展。來自文化、設計、傳媒等領域的專家大咖,以及滄浪新城管委會代表、姑蘇團區委青春觀察員,從蘇式生活的精神內核、具象表達、美學IP等多角度進行討論,追尋蘇式生活真正的源頭。

何為蘇式生活?蘇州大學文學院教授、博士生導師楊旭輝認為,就物質生活層面來講,蘇州人衣食住行的方方面面都能夠表現出典雅、精致,尤其注重人與自然的和諧,無論是“不時不食”的飲食習慣,還是“雖由人作,宛自天開”的園林營造,皆為最好的例證。到了明清時期,江南人更是提出“遵生”的生活理念。就精神層面來講,蘇式生活在堅守儒家進取精神、天下情懷的同時,也在孜孜以求思想、精神的自由和包容。知名青年設計師郭曉陽認為,對照《平江圖》可以發現,蘇州很多老底子的地方都還能找到,蘇州在古城保護方面做得特別棒。但究竟什么能真正拿得出來,能夠代表蘇州呢?他覺得這是一個很大的命題,值得深入探究。蘇州籍著名編劇、導演周燕坦言,蘇式生活是關于蘇州人的一場生活。蘇州人善于傾聽,即便身處特別嘈雜的世界,大多數蘇州人仍舊偏愛慢生活,性子慢熱。堅守自己的一方天地,保持獨立的精神內涵和行事風格。

蘇州是“最江南”的文化名城,吳門橋街道致力于打造叫得出、記得住、留得下的蘇式生活美學IP,日益豐富的文商旅資源、成熟的文創產業集聚區,是吳門人探尋“江南文化”產業IP發展的深厚基礎。“轄區內有著橫塘驛站、漁家村、吳門橋等豐富的運河文化資源,街道將通過沉浸融入式的體驗,聚焦大運河保護傳承,讓市民游客主動成為江南文化的傳承者、傳播者,讓運河文化活起來、火起來。”吳門橋街道黨工委副書記婁子琛表示。據悉,此次“石湖串月”文化節之際,“石湖串月·廿四趣節氣聯動文創研發基地”正式成立,用文創講述江南運河文化故事,不失為一種新的思路與切口。