陜南地區土質埂坎不同植物生態防護效果分析

李劉榮

摘要:在陜南秦巴山區土地整治工程中,機修梯田是坡改梯項目的主要工程措施,在提高梯田機械化的同時也產生了大量閑置并蘊藏巨大生產潛力的埂坎土地資源。本文簡單介紹了選取適宜的鄉土喬灌草種子來對埂坎生態進行治理,還對比分析了不同植物的生態防護效果,研究科學有效的埂坎治理,不僅可以保持水土流失,還能為新修梯田埂坎的穩定性以及優化山區土地利用結構帶來極大的作用,具有良好的經濟、生態和社會效益。

關鍵詞:陜南地區;梯田;埂坎;植物混播;生態防護

前言

梯田在我國已有數千年的歷史,分布十分廣泛。然而,在陜南秦巴開展土坎梯田建設難度極大,主要是由于該區土壤粘粒含量高,雨多強度大、土壤遇水膨脹等因素影響。故當地多以修建石坎或預制件坎梯田為主。石坎梯田建設成本極高,且開山取石易形成新的環境問題,這些都制約著當地梯田建設,使土地整治項目建設難以大規模開展。現有埂坎防護技術主要有3種:(1)夯土生態防護技術,該技術擬通過強夯方式,在田坎筑坎時對填方進行分層夯實到一定壓實度,以使田坎達到整體穩定。(2)掛網錨固生態防護技術,該技術主要針對填土邊坎,前期對田坎填方土體適度夯實后,進行坡面錨固,掛金屬網,并采用拌和深根性草本和灌木種子的基材進行表面噴護,以達到對邊坎進行治理和防護的目的。(3)生態袋邊坎防護技術,該技術主要針對填土邊坎,前期對坎面進行適度夯實后,通過碼放生態袋固定坎面,并經栽植或種植深根性草本和灌木植物對邊坎進行防護。

目前,我國對于梯田埂坎的穩定性、水土保持功能和生態評價等方面的研究較多,已有相對成熟的理論與技術體系。填土埂坎作為一種成本低廉,施工過程低能耗和無污染等優點的生態治理和防護配置技術,在陜南地區相關研究卻不多。本文主要通過分析陜南地區土質埂坎不同草種配方生態防護效果,提出適宜該地區的梯田埂坎生態防護措施。

1、地區概況

陜南秦巴山區位于我國秦嶺的南麓,地處湖北、河南、陜西三省的交界處,本山區屬于亞熱帶氣候區。山坡平緩,土層也相對較厚;受地勢的影響,全區氣候差異較大,整年的平均氣溫在13.4攝氏度左右,年平均降水量在768.3毫米,降水分布差異大。

2、埂坎治理植物分析

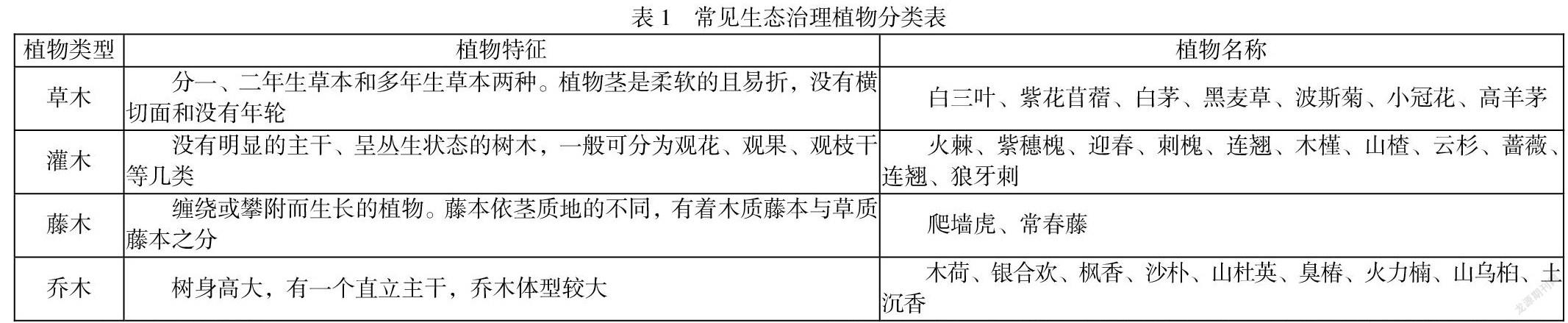

2.1常見生態治理植物分類

生態治理植物的選擇應該因根據山區的實際情況進行選擇,山區的氣候特征、地理條件等綜合因素首先要充分考慮到,根據地區環境、條件來選擇適宜當地的植物,以增強生態環境效果。在不同地區有不同的生態治理植物選擇,本文暫列幾種常見植物如下表1。

2.2植物生長情況分析

首先,植物發芽率的高低,對于埂坎的播種快速成形非常重要,能夠更快地加強填土埂坎的穩定性,達到生態治理的效果。發芽快,出苗就快,埂坎復綠效果就越明顯。發芽越早,對埂坎土壤的養分吸收就越早,小苗存活率就越高;相比遲發芽的種子,對土壤養分吸收更多,競爭力越強。通過調查發現,草本植物發芽勢和發芽率都明顯高于木本植物,且種子發芽種類也明顯多于木本植物。對比發現,草本植物種子發芽最快,發芽勢最好,灌木植物種子次之,喬木植物種子最慢;草本植物種子的發芽率最高,灌木植物種子次之,喬木植物種子最低。

其次,植物種子生長速度的快慢,對于埂坎的快速復綠非常重要。在種子出苗后,生長速度越快,復綠時間越短,復綠效果越佳。而且種子快速生長,得益于它們的根的快速生長及擴散,根扎在埂坎土壤上越深,生態治理效果越佳。在埂坎上的不同植物中,競爭性也會越強。一般而言喬木的生長速度最快,發芽后的植物種子,木本生長速度明顯高于草本。在木本植物中,喬木的生長速度也明顯高于灌木。在草本植物中,狗尾草的生長速度比最快。

同時,發芽率高,與生長速度的快慢并沒有直接關系。在埂坎的植物種植上,植物出苗的快慢不一定會使埂坎快速固土復綠,與出苗相配合的,是出苗后小苗生長速度的快慢。兩者結合,才能更加有效地實現埂坎的快速固土復綠。

2.3植物混播

單一植物進行田埂生態治理,效果往往沒有混播模式的效果好。木本混播與草本木本混播模式,是兩種不同的混播模式。只有木本混播,是想嘗試排除草本植物種子的干擾。因為草本植物種子在室內發芽期間,發芽勢比木本植物高很多。在埂坎有限的營養資源供給下,很容易導致木本植物由于水分或營養不充足而導致無法正常發芽導致出苗率下降甚至不出苗。

木本混播與草本木本混播,并不能出現植物類型的增多。在木本出苗數量上,木本混播模式比草本木本混播模式出苗數量要多,但木本植物植物種子出苗后,在草本木本混播模式下比木本混播模式下生長情況要更加良好。

3、生態治理植物選擇

根據對陜南地區埂坎的仔細調查,陜南地區埂坎目前的草種植物主要有狗牙根和黑麥草、灌木紫穗槐,草本紫花苜蓿等,調查發現陜南地區草種植物基本都是采取的單一品種種植,很少甚至沒有采用幾種植物混播,達不到預期的生態效果,不能與周圍環境很好的結合。而且隨著時間的推移,死亡率較大,原因是單一品種種植,不能很好的制造自身生長所需要的養分,一旦固有養分耗盡,就不能正常生長了。草本生態治理在初期因有較高的覆蓋率,能減緩雨水對坡面造成的面蝕及溝蝕,然而單純草本,養護成本較高,且難于維持四季常綠的景觀效果,且生態群落單一,層次結構簡單,對于惡劣氣候抵抗能力差,容易導致大面積退化,不適合埂坎生態防護的可持續發展。

4.應用植物混播效果

通過工程實踐發現,采用的喬灌草搭配的鄉土植物種子混播生態治理模式,是一種近自然低成本低養護低養護的生態治理復綠模式。此模式的優勢在于,減少此生裸地復綠及其后養護成本,提高埂坎的生物多樣性和和群落穩定性。進而更快地發揮填土埂坎的生態治理效果,起到加強新修梯田埂坎的穩定性和水土保持的功能。

結語

通過對陜南地區的氣候特征分析,梯田埂坎生態治理常用植物,以及不同植物生態治理模式分析,發現采用的喬灌草搭配的鄉土植物種子混播生態治理模式,在經濟效益、施工難度對比、材料源獲取難易程度等方面,生態防護均具有較大優勢,技術形成成果后可在陜南秦巴山區大范圍推廣應用,將會產生巨大的社會效益、經濟效益和生態效益。

參考文獻:

[1]王仁新. 不同護埂植物對網格式生物埂土壤理化性質及水土保持功能的影響[D].西南大學,2016.