城市國際化進程中城市文化軟實力提升的路徑研究

陳旦

摘 要:城市文化軟實力是一個城市國際競爭力的重要參考依據,是可持續發展的內生引擎。義烏的經濟發展輻射力很大,但城市文化影響相對較弱。隨著“一帶一路”的推進,義烏作為支點城市,需要鑄就獨特的城市文化,讓義烏特色走向世界。義烏的國際商貿文化匯集“信義并舉”“點石成金”“尚武勇為”“尚文好學”“開放包容”,具傳統性、現代性、國際性于一身,可以在對外傳播的相對文化中構建一個第三方文化空間,縮小文化差異、消除文化屏障。除了城市文化的對外傳播之外,也需要提升城市內部的公民文化,包括認同城市價值、參與城市管理、具備道德素質、享受公共服務,這樣城市的公民文化水平與國際化大都市的形象才能相吻合。

關鍵詞:城市文化軟實力;第三方文化空間;公民文化

中圖分類號:F2 文獻標識碼:Adoi:10.19311/j.cnki.1672-3198.2021.36.002

1 城市文化軟實力的現實意義

國家軟實力的發展還是要建立在城市與區域的軟實力發展基礎之上。城市軟實力與城市經濟發展相輔相成。義烏的經濟成就顯著,義烏模式的發展使得義烏的國際化進程加快,對外貿易蓬勃發展,同時也吸引越來越多的外商常駐義烏。城市國際化進程加快,城市文化軟實力也需要相應提升。隨著“一帶一路”的推進,義烏作為戰略支點城市,需要鑄造獨特的城市文化,成為經濟發展的內生引擎。城市文化的鑄造包含城市文化的對外傳播與內涵建設兩個方面,對外傳播是擴大義烏獨特文化的國際影響力,內涵建設是提高城市公民文化水平,為高質量高水平建成世界“小商品之都”提供較強的文化輻射和文化反射功能。

2 城市文化軟實力的理論依據

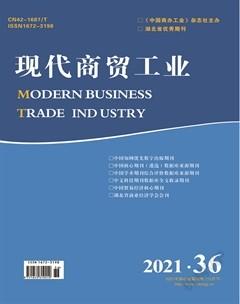

關于城市軟實力的研究,國內起步較晚。倪鵬飛較早提出城市軟實力的概念,包括“文化力、制度力、管理力、開放力和秩序力”。莊德林、陳信康把國際大都市的軟實力概括為“城市文化、公共管理、人力資本、城市創新、生活質量和國際溝通力”六個方面。城市國際化水平的提升有賴于跨文化傳播。根據跨文化傳播學理論,來自不同文化情境(cultural context)的文化信息發出者和接受者,他們的社會習俗、思維方式、信仰系統以及價值觀念等都存在大量差異,不同群體間的文化邊際(boundary)形成的屏障制約著跨文化傳播的效果。為了克服文化邊際屏障引起的沖突,達到順利傳播的目的,需消除傳播形式、傳播內容以及傳播效果等方面的屏障,可以在兩個互動實體之間構建一個具有文化間性(interculturality)的第三方文化(third-culture)空間,為文化協商、重疊、滲透(interpenetration)、融合(interfusion)、轉化(transformation)等提供場域,建立“互惠互補、共生共贏”的跨文化關系,達到傳播效果。該理論由美國學者多德(Carley H.Dodd)提出(圖1)。

國內研究學者張開等通過該理論闡述揚州運河城市文化走向世界的策略,通過鑒真、崔致遠等“歷史人物”尋求中外文化認同,建立第三文化空間,構建文化“紐帶”和橋梁,制定跨文化傳播策略。毛艷楓等利用鎮江市與諾貝爾文學獎獲得者賽珍珠的淵源關系,構建跨文化傳播策略,成功向外界傳播中國江南名城形象。

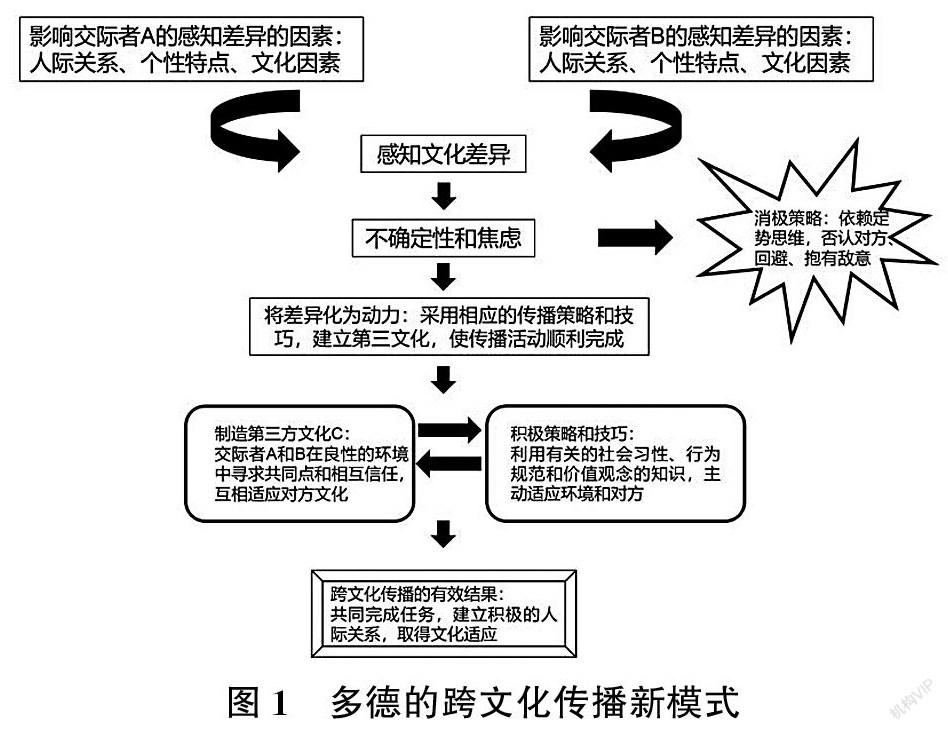

關于義烏文化的研究,國內學者多從經濟文化互動理論角度出發,對義烏文化的特點及其傳播影響進行梳理,如張敏杰、白小虎等。除此以外,對外文化傳播中的第三方文化空間理論也可用于城市文化的對外傳播。囿于義烏的地域相對封閉性,20世紀80年代以前的義烏文化在海外傳播和影響很有限,無法和揚州、鎮江從歷史中尋找具有代表性的跨文化橋梁。但是,義烏獨特的商貿文化具有傳統性、現代性、國際性。本研究嘗試以此為跨文化的橋梁構建不同文化脈絡群體的緩沖地帶,建立雙方相互適應、相互認同的場域,提出相應的傳播策略。

3 提升城市文化軟實力的實現路徑

城市文化軟實力的實現路徑包含城市精神的對外傳播與公民文化的內在提升。

3.1 培育獨特的城市精神,通過第三方文化空間向外傳播

城市精神是用來區別一座城市與一個鄉村的標尺。義烏城市文化的獨特魅力在于文化傳統性、現代性、國際性的融合。傳統文化以“孝乃天道、義行天下”的孝義文化、“儒商并重,義利并舉”的商貿文化、“尚文好學、尚武勇為”的精神文化為核心。延續城市歷史脈絡的今天,義烏形成了“勤耕好學、剛正勇為、誠信包容”的義烏精神,“無中生有、點石成金”的創業文化、“多元融合、開放包容”的開放文化。同時,又匯聚了來自世界各地的外來文化。國際商貿文化匯集“信義并舉”“點石成金”“尚武勇為”“尚文好學”“開放包容”,具傳統性、現代性、國際性于一身,應將城市精神文化對外傳播,增強國際溝通力。

國際商貿文化對外傳播的第一步是通過尋找中外文化中的共同或相近話題,構建第三方文化空間。國際商貿文化中的“信義”文化與西方的“契約精神”、創業文化與西方“創新”“冒險”精神、“義烏兵”“雞毛換糖”與西方團結合作精神、“尚文好學”的學術傳衍與西方的“崇尚智慧、重視教育”“開放包容”與西方的“多元文化教育”都存在相對共性。在相對文化中構建一個第三方文化空間,為縮小文化差異、消除文化屏障提供有效途徑。

在此基礎上進行情感、認知和實踐層面的跨文化傳播,達到在良性的環境中尋求共同點和相互信任,互相適應對方文化,達到跨文化認同的目的。在義烏生活著1.5萬常駐外商,可以通過商貿活動、創業沙龍、社會活動等多種形式創設第三文化空間,如“世界商人之家”通過決策咨詢、絲路文化、志愿服務、陽光工藝、創業人才等搭建第三文化空間,讓外商在切身實踐中體驗和感知國際商貿文化,從而主動接受傳播主體傳送的信息,并會自然而然地傳播到客體文化中。在此基礎上,進一步傳播具有強烈文化脈絡色彩的本土文化,如橋頭文化、孝義文化、居士文化、紅色文化、書院文化等。

文化傳播除了尋求相對文化認同、文化體驗與實踐以外,還需要提高傳播主體己方文化的“文化自信”和“文化自覺”。

3.2 培育多元包容、自信自覺的城市公民文化

現代化的城市必定是民主、和諧、包容、自信、自覺的城市。任何城市提升軟實力都離不開公民文化的提升。這座城市中的市民應認同城市價值、參與城市管理、具備道德素質、享受公共服務。這樣城市的公民文化水平與國際化大都市的形象才能相吻合。通過調查問卷和訪談的形式,義烏城市公民文化的基本現狀如下。

(1)認同城市價值方面,義烏市民(包含義烏本地人、外來建設者、外籍人士)對“義烏精神”的知曉度和認同度都較高。在義烏城市軟實力的問卷調查中,77.23%的受訪者知道“義烏精神”的內容,其中“多元”“包容”“友善”“創新”是受訪者提到最多的形容義烏城市精神的關鍵詞。調查顯示,91.09%的受訪者認同“勤耕好學、剛正勇為、誠信包容”的義烏精神,說明外來建設者和外籍人士正在逐步融入義烏的城市文化中。對城市精神的高度認同是培育公共精神的前提和基礎,公共精神可以喚起市民的社會責任感和城市主人翁意識。

(2)參與城市管理方面,義烏市民的參與度相對較低。調查顯示,僅有44%的受訪者經常或總是關注義烏政府官網,52.47%的受訪者經常或總是關注政府公眾號,26.73%的受訪者經常或總是關注報紙新聞。86.14%的受訪者從來沒有向政府表達過自己對義烏城市發展問題的建議或看法。市民的參與程度關系到城市的民主程度。因此,義烏提升軟實力的一個重要方面是提高市民參與城市管理的意識,發揮群眾的主體作用,充分調動群眾參與社會管理的積極性,提高自覺性。

(3)道德素質方面,義烏市民的素質整體較高。調查顯示,有75.24%的受訪者會在公交車上主動讓座,90.1%的受訪者會等找到垃圾桶后扔垃圾,92.08%的受訪者會停車禮讓行人。總體而言,社會信任度和市民安全感較高。當被問及是否贊同“我愿意信任別人,當別人需要幫助時,我會伸出援手”時,61.39%的受訪者選擇“總是”,20.79%的受訪者選擇經常,14.85%的受訪者表示看情況。由此可見,城市社會資本較為雄厚。社會資本指的是包含信任、規范在內的能提高社會效率的社會組織特征,信任是其核心要素。信任可以促進社會穩定,提高社會效率。因此,義烏城市的社會信任度較高,社會資本較為雄厚。不過,在具體情況下,受訪者的表現也出現一些變化。當被問及“馬路上有人摔倒,你愿意去幫助”的問題時,53.46%的受訪者表示愿意幫助,33.66%的受訪者表示看情況。訪談中也有受訪者提到義烏市民仍存在如“在餐廳說話大聲”“寵物便后主人沒有主動清理并扔入垃圾桶”等問題。因此,城市軟實力建設中,也應繼續提升市民的道德素質,將城市精神與地方優秀文化融入市民的道德素質教育。

(4)享受公共服務方面,受訪者表示義烏公共服務基礎設施建設正在逐步完善,包括對民眾免費開放的公共圖書館、舉辦地方特色的文化館和劇院、舉行文化節和體育賽事等。同時,受訪者也提出一些建議,包括“加強基礎教育建設”“引進一些有特色的書店”“提高中國文化自信感”等。

由此可見,公民文化的培育由培育公共城市精神、提升城市民主程度、提高城市社會資本、強化公共服務建設為切入點提升城市文化軟實力。

4 結語

城市文化軟實力的提升包含兩方面:一方面是鑄造獨特的城市文化,并尋求相對文化認同,促進對外傳播,由此彰顯和傳承義烏城市的文化脈絡,提升城市文化軟實力與國際競爭力;另一方面是提升公民文化。公民文化的提升不僅能提高文化傳播主體己方文化的“文化自信”和“文化自覺”,還能強化社會資本與社會效果,提升城市軟實力,為高質量高水平建成世界“小商品之都”提供內生動力。

參考文獻

[1]倪鵬飛.中國城市競爭力理論研究與實證分析[M].北京:中國經濟出版社,2001.

[2]莊德林,陳信康.國際大都市軟實力平價研究[J].城市發展研究,2009(10):36-41.

[3]Dodd,C.H.跨文化交際動力(第五版)(Dynamics of Intercultural Communication)[M].上海:上海外語教育出版社,2006:7.

[4]張開,鄧清.感知文化差異 跨越傳播障礙——揚州運河城市文化傳播策略[J].現代傳播,2010,(9).

[5]毛艷楓,李新朝.基于賽珍珠文化的第三方文化空間——鎮江城市形象的跨文化傳播策略[J].新聞界,2014,(17).

[6]張敏杰.義烏文化的傳承、傳播與創新[J].浙江工商大學學報,2012,(7).

[7]白小虎.文化內生制度與經濟發展的文化解釋——雞毛換糖、義烏兵與板凳龍[J].浙江社會科學,2006,(2).

[8]徐偉明,解麗霞.公民文化與城市軟實力的提升及路徑選擇研究——以廣州為例[J].華南理工大學學報(社會科學版),2017,(3).