產業結構變遷與經濟增長

邱麗

摘? 要:從產業結構的合理化、升級化兩個方面刻畫了中國產業結構2000-2019年的變遷,并在此基礎上構建了產業結構變遷對經濟增長影響的固定效應面板模型。研究結果表明:產業結構的合理性及升級性均對經濟增長有促進作用,且這種促進作用呈現除了區域特征。東部地區產業結構更為合理,且其服務業的發展具有最大的優勢,更有利于促進經濟的高質量增長,因此,產業政策的制定因結合區域特征,高效合理地推進中國的產業結構變遷,促進經濟的高質量增長。

關鍵詞:產業結構合理化? ?產業結構升級化? ?區域差異? ?經濟增長

中圖分類號:F832? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?文獻標識碼:A文章編號:1672-3791(2021)07(a)-0196-03

Abstract:This paper describes the changes of China's industrial structure from 2000 to 2019 from the two aspects of rationalization and upgrading of industrial structure, and constructs a fixed effect panel model of the impact of industrial structure changes on economic growth. The results show that the rationality and upgrading of industrial structure can promote economic growth, and this promotion has regional characteristics. The industrial structure of the eastern region is more reasonable, and the development of its service industry has the greatest advantage, which is more conducive to promoting high-quality economic growth. Therefore, when formulating relevant industrial structure development policies, the government should adjust measures to local conditions, consider the differences in factor endowments between regions, formulate differentiated industrial development policies, effectively and reasonably promote the change of China's industrial structure and promote high-quality economic growth.

Key Words: Rationalization of industrial structure; Upgrading of industrial structure; Regional differences; Economic growth

改革開放以來,我國以粗放、高耗能、高投入等方式促進了經濟的高速增長,但顯然粗放式的發展方式是不可持續的,以供給側結構性改革為方向的發展使得我們不得不關注產業結構的優化升級發展模式。我國正處于經濟增長方式轉型的關鍵階段,產業結構的升級優化是轉變的核心[1]。2000年以來我國三次產業發展迅速,由2000年的39.8%上升至2019年的53.9%,成為了經濟增長的核心產業。分地區來看,發達地區的北京上海等地占比更高,2019年分別為83.5%、72.7%,均遠高于全國平均水平[2]。該研究將產業結構變遷分為產業結構的合理變遷和升級變遷兩個方面展開討論,并從這兩方面討論其對經濟增長的影響,對經濟增長的作用是促進還是抑制?這種作用在地區上是否存在差異?若存在差異,產生這種差異的原因是什么?以上問題是該文主要回答的問題,以上問題的回答以期為產業發展政策制定者提供較為科學的理論指導。

1? 產業結構變遷的度量及特征

關于產業結構變遷的度量,以下從合理化及升級化兩個維度對產業結構變遷進行度量。

1.1 產業結構的合理化度量

產業結構的衡量,以下同時引入結構偏離度及泰爾指數對產業結構的合理化進行度量。

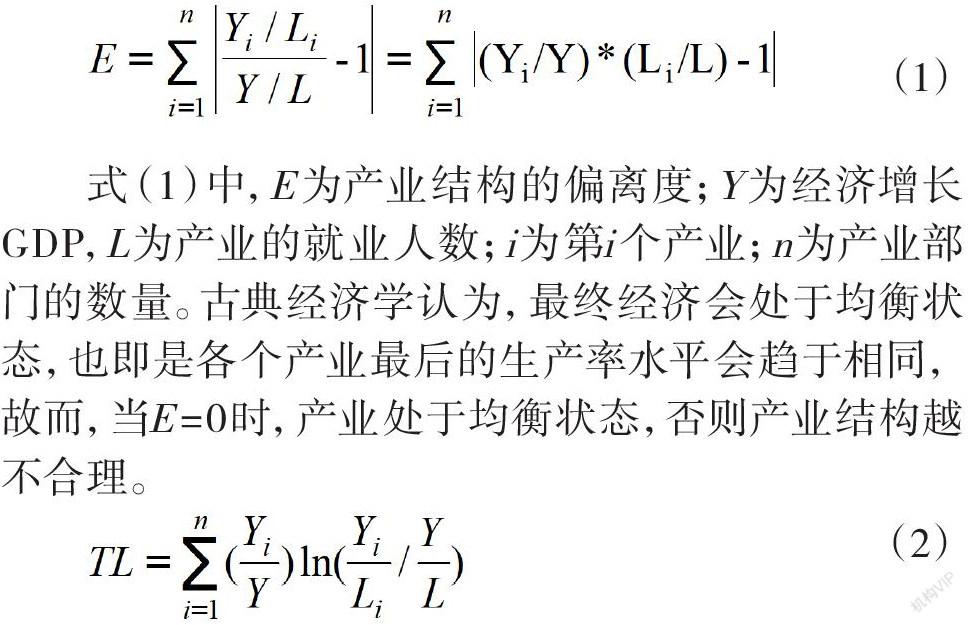

式(1)中,E為產業結構的偏離度;Y為經濟增長GDP,L為產業的就業人數;i為第i個產業;n為產業部門的數量。古典經濟學認為,最終經濟會處于均衡狀態,也即是各個產業最后的生產率水平會趨于相同,故而,當E=0時,產業處于均衡狀態,否則產業結構越不合理。

式(2)中,TL為泰爾指數,若TL=0,則產業結構處于均衡狀態,否則產業結構則偏離了均衡狀態,產業結構不合理。

1.2 產業結構的升級化度量

2000年以來,服務業產業的發展成為了產業結構升級的重要特征,因此采用第三產業增加值/第二產業增加值的比值(以下用符號TR代替)來度量產業結構的升級化水平。TR值越大,產業結構升級程度越大。

2? 數據與模型

2.1 數據說明

對于地區間經濟增長的衡量,參考已有研究以下使用各省份GDP增長率進行衡量,數據來源于《中國統計年鑒》;且該文利用索洛余值模型計算出各省份的全要素生產率替代GDP增長率對模型進行穩健性檢驗,相關數據來源于國家統計局;產業結構變遷的衡量指標如前文所述的泰爾指數(TL)與產業結構升級指數(TR),相關數據來源于國家統計局。

2.2 模型的設立

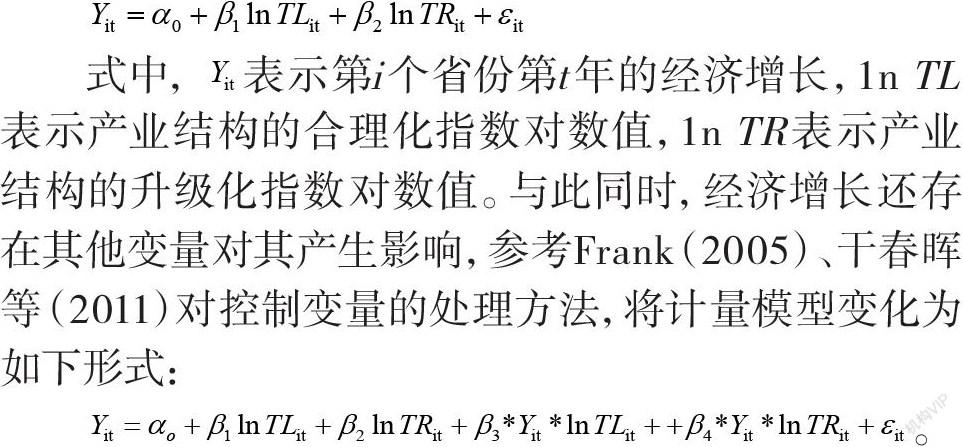

該文通過2000—2019年31個省份的面板數據來檢驗,產業結構變遷對我國的經濟增長產生的影響并參考干春暉等研究者所研究的模型建立方法,設立如下模型:

式中,表示第i個省份第t年的經濟增長,1n TL表示產業結構的合理化指數對數值,1n TR表示產業結構的升級化指數對數值。與此同時,經濟增長還存在其他變量對其產生影響,參考Frank(2005)、干春暉等(2011)對控制變量的處理方法,將計量模型變化為如下形式:

3? 實證分析

3.1 產業結構變遷對經濟增長影響的實證檢驗

產業結構的變遷在地區上可能存在這較大差異,比如:制造業發軔于東部地區,經過長期的資本及技術積累,服務業更是優先發展于東部地區,因此以下將對樣本分區域進行回歸,以便觀察產業結構對經濟增長的跨區域影響。

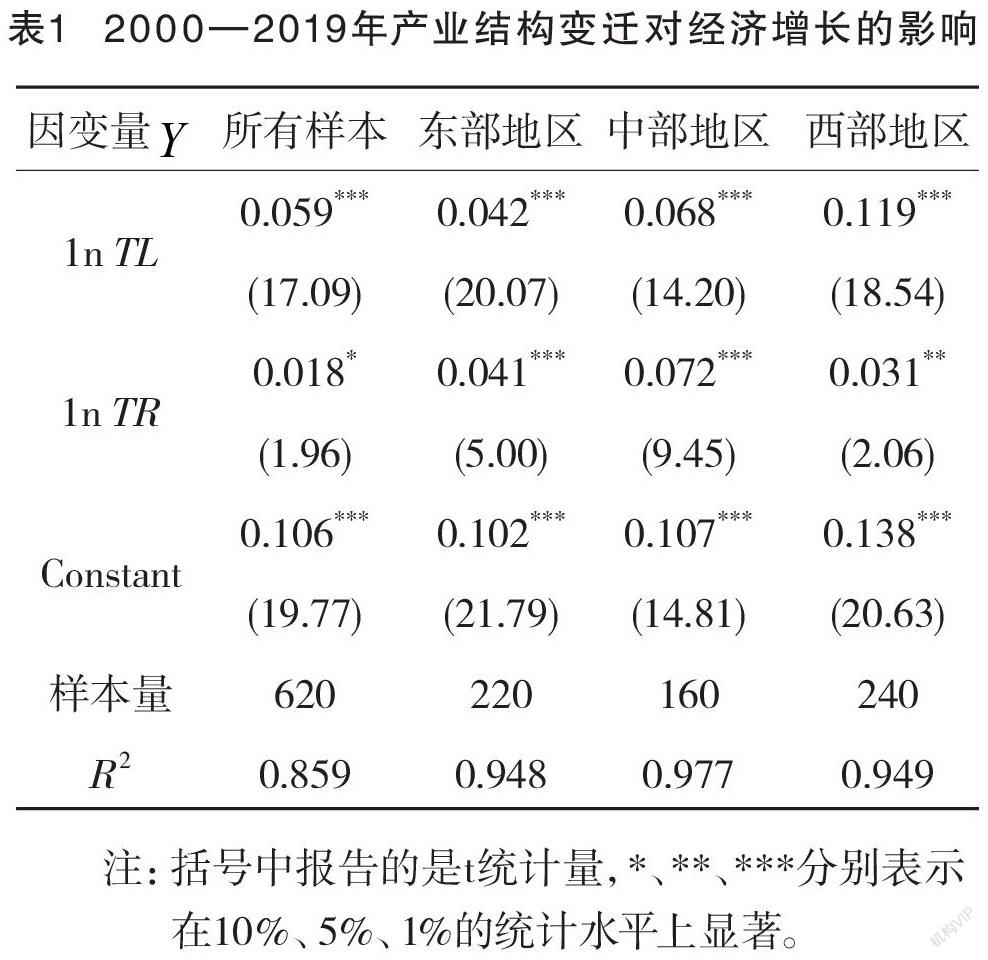

由表1的回歸結果可知,總體來說不同產業之間的生產效率存在差異能夠促進經濟增長,這可能是因為不同產業之間的生產效率不同,則產業之間的競爭就越激烈,使得生產效率地的企業更有動力對生產進行改善。中西部產業結構合理性較低,相對而言東部地區的產業之間的生產效率差異最小;產業結構升級指數的回歸系數為正,因此服務業占比越高經濟增長越快,且這種效應在東部和中部地區表現的更為明顯。

3.2 穩健性檢驗

為了驗證前文得出結論的準確性,有必要對其進行穩健性檢驗。以下將用全要素生產率替代前文的GDP增長率。通過索羅余值的方法對各省份2000-2019年的資本存量進行估計,并以各省份的2000年不變價的GDP為產出數據,計算所需的產出、勞動力、資本等相關數據均來自各省份的統計年鑒。

根據穩健性檢驗的回歸結果,總體上而言使用全要素生產率(TFP)替代GDP增長率后回歸結果依然穩健,關鍵變量產業結構的合理性與升級性的回歸系數符號均不變,因此前文得出的產業結構變遷對經濟增長的促進作用結論是可靠的。

4? 結論與啟示

以2000—2019年31省份的相關面板數據驗證中國的產業結構變遷對經濟增長的影響及區域差距,通過理論與實證分析得出以下主要結論:由于我國東中西部地區存在著地理位置上的差異,因此中國的產業結構變遷存在著明顯的區域特征;中國產業結構越合理對經濟增長的促進作用越明顯,且中東部地區的產業結構比西部地區的產業結構更為合理;產業結構的升級化、服務產業的發展促進著經濟增長的效率,且東部地區有較為明顯的優勢,這是由于東部地區人口密度更大、資源更為豐富,因此具有發展服務業的比較優勢。

產業結構變遷對經濟增長影響的研究有以下較強的政策啟示:在發展產業結構合理化與升級化的同時,還應注意地區間的要素稟賦的差異,對產業發展政策的制定應該因地制宜,制定差異化的產業結構合理化、升級化的政策;大力發展服務業在短期和長期對經濟增長均有較大的促進作用而其基礎是人口密度、產業集聚。因此,制定相關有助于大中城市服務業發展的政策,更有利于總體上的經濟增長。

參考文獻

[1] 李靜,楠玉.人力資本錯配下的決策:優先創新驅動還是優先產業升級[J].經濟研究,2019,54(8):152-166.

[2] 陳加旭,何堯.人力資本結構高級化、產業結構與經濟增長——基于新結構經濟學視角[J].經濟問題探索,2020(7):180-190.

[3] 干春暉,鄭若谷,余典范.中國產業結構變遷對經濟增長和波動的影響[J].經濟研究,2011,46(5):4-16,31.

[4] 李彥龍,喬倩.宏觀稅負、產業結構與經濟增長[J].中國軟科學,2019(6):185-192.

[5] 曹露馨.四川省產業結構與經濟增長的關系研究[D].成都:四川農業大學,2018.

[6] 阮萍.呼包鄂地區產業結構演進與經濟增長互動機制研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學,2020.

[7] 郭文.中國產業結構升級對經濟增長的空間效應研究[D].杭州:浙江工商大學,2018.

[8] 陳兆明,李敏.產業結構高級化對經濟增長影響的門檻特征分析[J].統計與決策,2019,35(22):139-142.