黃河劉家峽水庫壩前沙壩對水沙和水庫調度的響應研究

王 婷,周 恒,蘇加林,楊經會,王福運,高 垠,李新杰

(1.黃河水利科學研究院,鄭州 450003;2. 中國電建集團西北勘測設計研究院有限公司,西安 710065;3. 中水東北勘測設計研究有限責任公司,長春 130061)

0 前 言

水流交匯現象普遍存在于自然界和人類工程的多種水力系統中。干支流交匯河段不僅存在交匯口上游壅水、下游回流等水力學問題,還存在壅水區和回流區的泥沙淤積,以及交匯區下游河床調整等泥沙問題[1-3]。對于修建在多沙河流上的水庫,泥沙問題尤為突出,支流高含沙洪水入匯可引起局部地形大幅度調整,甚至有產生較大規模的沙壩而形成二級水庫的可能,從而在一定程度上制約了水庫綜合效益的發揮[4-7]。若支流位于水庫回水區,支流洪水可直接形成高含沙異重流匯入干流庫區,并分別向上游與下游擴散,不僅局部流場復雜,而且局部地形隨之發生大幅度調整[4-7]。本文將利用具有支流異重流入匯的典型黃河劉家峽水庫的相關資料,分析支流異重流入匯區沙壩的演化過程及其與水庫調度、水沙條件及支流淤積形態的響應關系,以期為黃河劉家峽水庫汛期優化調度提供參考。

1 劉家峽水庫概況

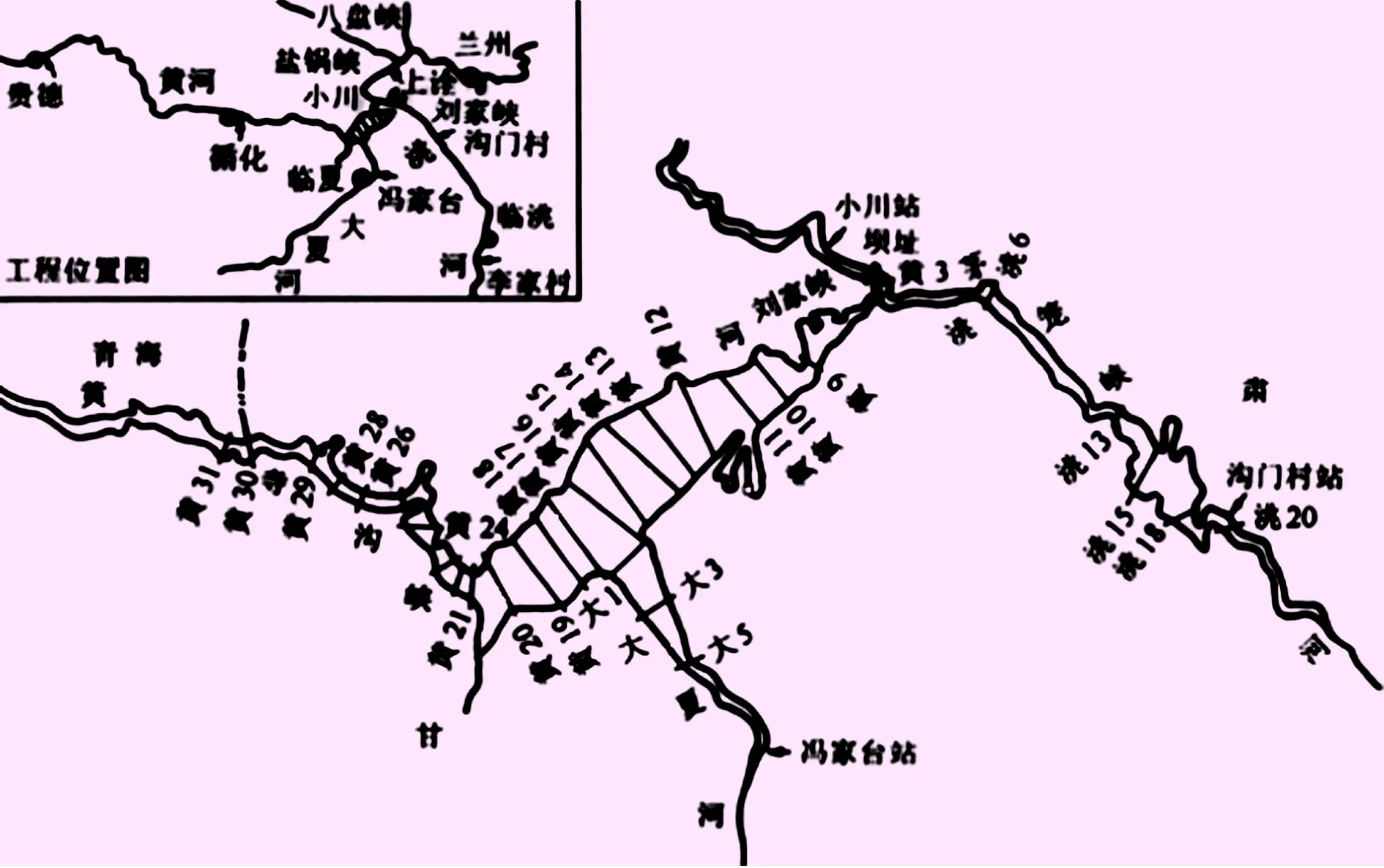

劉家峽水庫是一座以發電為主,兼有防洪、灌溉、防凌、養殖等綜合利用效益的大型水利水電樞紐工程,位于甘肅省永靖縣境內黃河干流上,壩址控制流域面積181 766 km2。水庫1968年10月正式蓄水,水庫正常蓄水位1 735.00 m,汛期防洪限制水位1 726.00 m,死水位1 694.00 m[8]。庫區由黃河干流、支流大夏河和洮河庫區3部分組成。其中,洮河是一條多沙河流,于大壩上游1.5 km處匯入干流,洮河渾水多以異重流形式進入黃河干流,在干流形成沙壩;水庫高水位時,沙壩阻擋泥沙在庫區的輸送;低水位時,沙壩攔蓄了其上游的蓄水,使電站不能正常引水發電。干支流庫區平面地形見圖1。

圖1 劉家峽水庫庫區平面圖

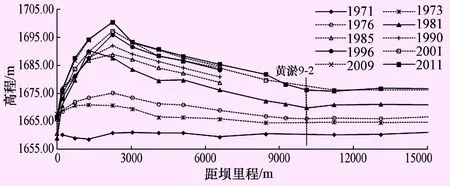

2 干流沙壩演變過程

劉家峽水庫運用以來,受水庫蓄水運用和入庫水沙條件等的影響,庫區干流縱剖面形成了三角洲淤積形態。淤積縱剖面由三角洲頂坡段、前坡段、過渡段及壩前段組成。其中,壩前段由于洮河庫段泥沙淤積發展形成沙壩,劉家峽水庫黃河干流深泓點淤積縱剖面見圖2。可以得到,黃淤9-2以下是干流沙壩段,黃淤14斷面以上是淤積三角洲段;黃淤14至黃淤9-2是三角洲與沙壩之間的過渡段,基本為水平,是干流異重流淤積與倒灌淤積段。

圖2 劉家峽水庫黃河干流深泓點淤積縱剖面圖

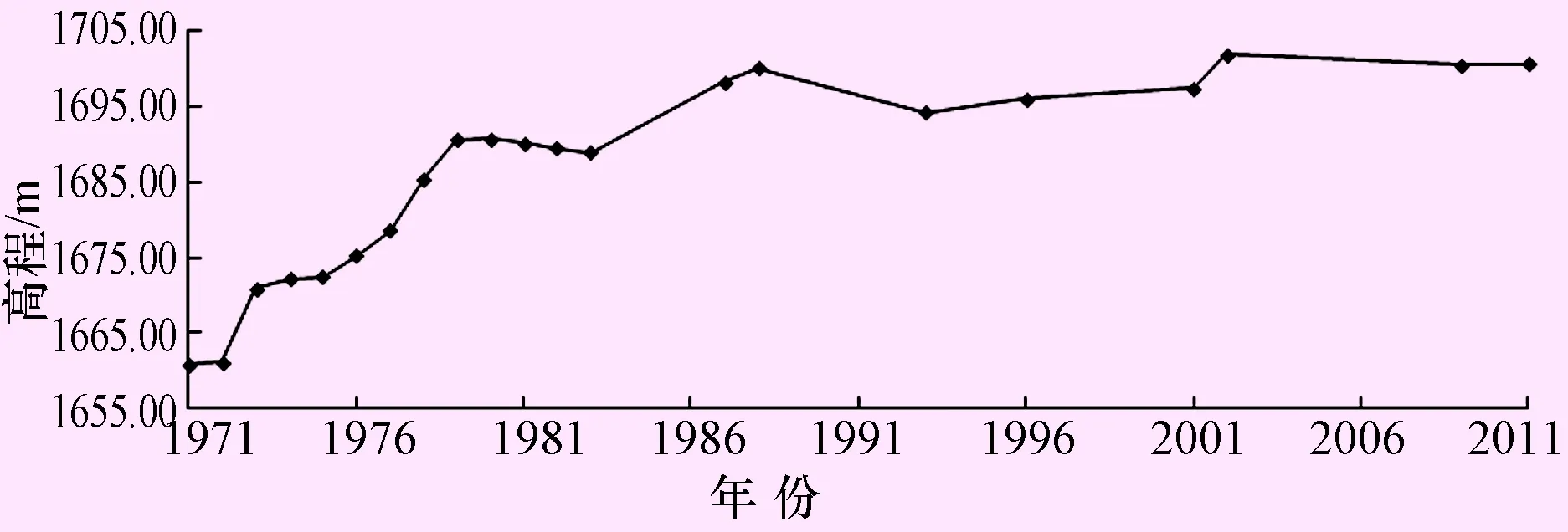

洮河口沙壩是洮河來水來沙在洮河及壩前地形、水庫運用條件下形成的一種特殊淤積形態。圖3、4為壩前段沙壩縱剖面及沙壩高程變化過程。可以得出水庫運用初期,壩前淤積面較低,泥沙主要淤積在壩前段,壩前沙壩不明顯,1972—1980年沙壩高程迅速抬升,高程達到1 690.70 m,增高幅度達到29.50 m,影響范圍迅速變大;之后,沙壩抬升速度有所減緩,但發展仍然較快,1988年高程達1 699.99 m,之后沙壩高程有所降低,2000年以后緩慢增加。2011年高程達到1 700.58 m,沙壩上游迎水坡高差達到24.37 m。

圖3 黃河干流壩前段沙壩縱剖面圖

圖4 沙壩頂部高程變化過程圖

3 沙壩影響因素分析

洮河口沙壩的形成與來水來沙條件、洮河淤積形態及水庫調度過程密切相關。

3.1 入庫水沙對沙壩形成的影響

劉家峽水庫壩前沙壩的形成與洮河來沙密不可分。劉家峽水庫1968—2010年年均入庫沙量4 947萬t,洮河沙量2 141萬t,洮河沙量占總入庫沙量的43.3%。洮河泥沙主要來自汛期幾次沙峰,由于洮河狹窄,汛期沙峰極易形成異重流,洮河異重流運動入匯至干流后,分別流向干流下游和倒灌干流上游,在交匯區異重流流速驟降,水流中泥沙快速落淤,在干支流交匯口形成沙壩。

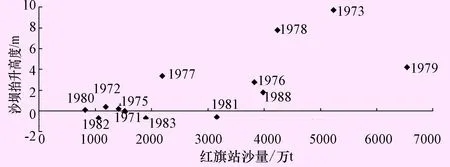

圖5 沙壩增長高度與洮河來沙量關系圖

圖5給出了劉家峽水庫部分年份壩前沙壩與洮河來沙量關系。可以得出壩前沙壩抬升高度與洮河紅旗站沙量呈正相關關系,在洮河來沙量較大的年份,沙壩抬升速度較快。由于受水庫調度影響,各年變化有所不同。水庫蓄水初期,洮河壩前淤積面較低,洮河入庫沙量基本淤積在洮河及壩前段,沙壩不明顯或增長較慢,如1971—1972年共來沙2 699萬t(見表1),淤積2 250萬m3,其中洮河淤積653萬m3,壩前段(黃0~黃3)淤積70萬m3,黃3~黃9-1淤積1 530萬m3,分別占2 a總淤積的29%、3%、68%。1973年洮河入庫泥沙較多,為5 229萬t,當年汛期未能及時開啟泄水道排沙,排沙約1 480萬t,大量泥沙過機,同時也使得壩前(黃1)淤積面迅速抬高,干流壩前沙壩逐步形成雛形。之后,沙壩高程不斷抬升。1976年和1979年來沙分別為3 819萬t和6 531萬t,2 a排沙也較大,分別為2 270萬t、3 470萬t,與其他年份相比,當年沙壩抬升并不是太大。1981年和1988年進行過低水位拉沙,雖然當年來沙不少,但沙壩抬升幅度不大。

表1 部分年各站沙量對比 /萬t

3.2 支流淤積形態對沙壩的影響

受劉家峽水庫蓄水影響,1971年洮河淤積縱剖面呈現明顯的三角洲淤積形態見圖6。1971年三角洲頂點位于洮6斷面(TH06),距洮河口8.4 km(距壩9.9 km),高程1 701.41 m。淤積三角洲頂點高程取決于水庫運用水位及洮河來水來沙條件。由于泥沙主要來自汛期,因此,三角洲頂點淤積位置主要受汛期運用水位的影響。1981年三角洲頂點位于洮4斷面(TH04),距洮河口3.7 km(距壩5.2 km),頂點高程1 705.15 m,1983年位于洮3斷面(TH03),距洮河口2.6 km(距壩4.1 km),頂點高程1 710.90 m。隨著泥沙淤積逐漸發展,總的趨勢是三角洲頂點逐漸向壩前推進,頂點高程逐漸抬升。

圖6 洮河淤積縱剖面(深泓點)圖

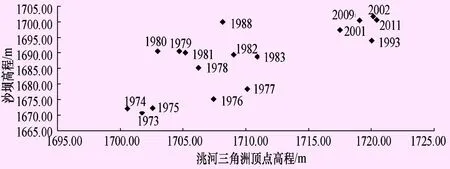

壩前沙壩變化過程與洮河淤積三角洲淤積形態變化有較好的同步性,沙壩高程與洮河三角洲頂點高程關系見圖7。隨著洮河淤積三角洲向壩前推進,前坡段迅速淤積抬升,三角洲頂點不斷抬升,干流壩前沙壩也隨之抬升。壩前運用水位較高時,洮河泥沙主要淤積在洮河庫區上段,壩前沙壩抬升也較慢。

圖7 沙壩高程與洮河三角洲頂點高程關系圖

3.3 水庫調度對沙壩的影響

洮河泥沙主要來自汛期幾次沙峰,汛期沙峰極易形成異重流入匯干流,異重流屬于超飽和輸沙,沿程淤積。汛期沙峰在形成異重流以及異重流向壩前運行速度、泥沙落淤等與運行水位密切相關。

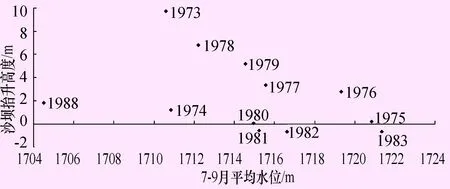

圖8點繪了沙壩抬升高度與7—9月平均水位關系。可以得出,除個別年份由于入庫沙量等特殊原因外,沙壩抬升高度與7—9月壩前平均水位呈負相關關系。即,水位越低,沙壩抬升高度越大;水位越高,沙壩抬升高度越小。分析發現,汛期水位較低時,支流洮河回水較短,含沙水流很快運行至壩前(干流庫區),泥沙主要淤積在干流,壩前攔門沙淤積速度相對較大;如1988年之前,水庫最低水位基本在1 695.00~1 710.00 m之間變化,汛期水位相對也較低,水庫運用至1988年,攔門沙高程迅速抬升至1 699.99 m,抬升38.83 m。汛期水庫高水位運用時,支流洮河回水較長,含沙水流在向壩前運行的過程中沿程落淤,入匯干流泥沙較少,壩前攔門沙淤積速度相對較緩,這一點從1989以后水庫運用也可以得到。1989年以后,7—9月運用水位較高,沙壩高程變化較小。

圖8 沙壩抬升高度與7—9月平均運用水位關系圖

需要說明的是,雖然1974、1980-1982、1988年運用水位不高,但沙壩抬升較小,這主要是因為1974、1980、1982年洮河來沙較少,其中1980年來沙僅820萬t;1981年和1988年主要是進行了低水位拉沙運用。1981年和1988年水庫低水位拉沙運用說明,在來沙較大的年份,開展低水位拉沙運用能夠有效減小攔門沙壩抬升速度。

3.4 沙壩對水沙和水庫調度的響應機制

由前面分析可以得到,支流倒灌進入干流形成沙壩與干支流水沙條件、邊界條件、水庫運用等因素有關,不同因素影響程度不同。根據實測資料,通過多元線性擬合得到沙壩抬升高度與干支流來水來沙條件、水庫調度等因素關系:

(1)

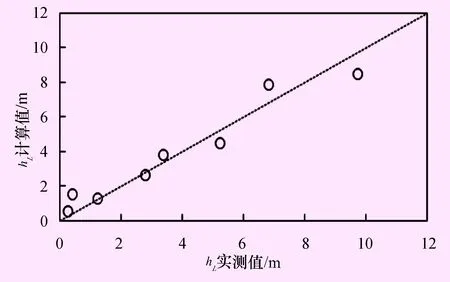

式中:hL為沙壩歷年抬升高度,m;ΔH為劉家峽水庫運用年最高水位與平均水位差,m;WsH為紅旗站來沙,億t;WH為紅旗站來水量,億m3;LT為洮河淤積三角洲頂點距壩里程,km;WsX為循化站來沙量,億t;WX為循化站來水量,億m3。A為常數,取8.25×1016,沙壩抬升高度計算值與實測值對比見圖9。

圖9 沙壩抬升高度實測值與公式(1)計算值對比圖

由于洮河三角洲頂點發展與水庫運用水位及洮河來水來沙密切相關,不考慮水庫水位變化及洮河三角洲頂點距壩里程的變化,只考慮干、支流來水來沙條件,通過多元線性擬合得到:

(2)

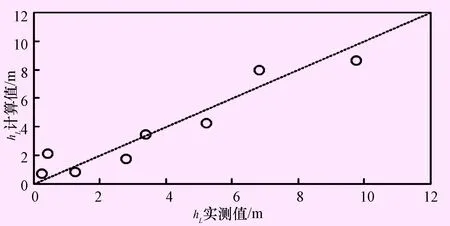

式中:hL為沙壩歷年抬升高度,m;WsH為為紅旗站來沙,億t;WH為紅旗站來水量,億m3;WsX為循化站來沙量,億t;WX為循化站來水量,億m3。A為常數,取9.12×1012,沙壩抬升高度計算值與實測值對比見圖10。

圖10 沙壩抬升高度實測值與公式(2)計算值對比圖

4 結 論

(1)劉家峽水庫壩前攔門沙壩的形成與支流水沙條件、支流淤積形態及水庫調度等因素有關。

(2) 隨著入庫沙量增大,庫區淤積增大,攔門沙壩抬升幅度增加。

(3) 隨著汛期運用水位抬升,支流洮河回水長度增加,洮河入庫泥沙主要淤積在洮河內部,干流淤積較少,壩前攔門沙抬升幅度也隨之減小。

(4) 隨著洮河淤積三角洲向壩前推進,前坡段迅速淤積抬升,干流壩前沙壩也隨之抬升。通過多元回歸得到沙壩抬升高度與入庫水沙關系。結合入庫水沙情況及庫區地形,尤其是洮河,通過調度能夠減緩水庫壩前攔門沙壩抬升速度。

隨著人類活動對黃河流域的影響日益顯著,研究黃河干支流攔門沙坎的時空變化及其沖淤演變規律,對預測攔門沙坎未來演變趨勢,提高水庫調度水平具有重要的理論和現實意義。