白云巖—蒸發巖共生體系研究進展及展望

文華國,霍飛,郭佩,甯濛,梁金同,鐘怡江,蘇中堂,徐文禮,劉四兵,溫龍彬,蔣華川

1.成都理工大學沉積地質研究院,成都 610059

2.油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室(成都理工大學),成都 610059

3.中石油集團碳酸鹽巖儲層重點實驗室成都理工大學分室,成都 610059

0 引言

白云巖是由白云石[CaMg(CO3)2]形成的一類常見碳酸鹽巖[1]。理想的白云石晶體簡單且高度有序,由鈣離子層和鎂離子層交替與碳酸根離子層互層排列組成。然而,如此常見的一種巖石,其成因卻是困擾地質學界200 多年的“白云巖問題”[2],它主要體現在兩個方面:一是白云巖在前寒武紀和古生代及中生代地層中極其普遍,但在白云石過飽和的現代海水中卻十分罕見;二是在常溫、無機實驗室條件下,白云石并不能直接沉淀[3]。因此很難通過“將今論古”的地質思維來解釋在地史時期具有廣泛時空分布的白云巖的成因。蒸發巖是由湖盆、海盆中的鹵水經蒸發、濃縮,鹽類物質按照不同的溶解度結晶而形成的一類化學沉積巖[4],主要由氯化物(石鹽、鉀鹽、光鹵石等)、硫酸鹽(石膏、硬石膏、芒硝、無水芒硝、雜鹵石等)、硝酸鹽(硝石等)、碳酸鹽(蘇打石、天然堿等)和硼酸鹽(硼砂等)等礦物組成[4-6]。通常沉積蒸發巖的同時,也往往形成多種白云巖,這種伴生現象在地層中呈規律性分布,形成了白云巖與蒸發巖共生體系[7]。

白云巖—蒸發巖共生體系具有廣泛的時空分布特征,從前寒武紀至全新世均有發育,并且在全球尺度可追蹤。目前白云巖—蒸發巖共生體系(以下簡稱共生體系)在古氣候、古環境重建和油氣勘探中扮演著越來越重要的角色,并引起了國際上諸多學者的關注[7-10]。如在白云巖—蒸發巖共生體系中已發現了優越的儲蓋組合和豐富的油氣資源,顯示出很好的勘探潛力,包括:桑托斯盆地、阿姆河盆地、西伯利亞盆地等[11-12],國內的塔里木盆地、鄂爾多斯盆地和四川盆地等。盡管前期部分學者開展了相關的研究,如共生體系中白云巖成因研究[13-14]、白云巖的油氣儲集特征[14-16]、蒸發巖形成過程[17]、儲(白云巖)蓋(蒸發巖)組合對于油氣儲集的影響[18]、蒸發巖對于儲層的影響[19]、古氣候變遷決定了共生組合序列及有利的儲集組合特征[7]等角度進行了討論,但共生體系在形成過程中受復雜的沉積—成巖條件影響,其時空分布、沉積特征、礦物組合、地球化學特征、微生物作用、流體來源、流體運移路徑、流體驅動力、古氣候記錄等系列科學問題有待深入研究和揭示。若能針對共生體系開展系統研究,或許可以為解決“白云巖(白云石)問題”提供新思路,也將推動對白云巖—蒸發巖共生體系這一重要基礎地質問題的揭示,同時為共生體系內油氣資源勘探取得突破提供指導。本文在國內外大量文獻調研的基礎上,結合研究團隊對白云巖—蒸發巖共生體系的認識,探討了白云巖—蒸發巖共生關系的發育特征、成巖作用及流體特征、形成過程、控制因素及研究意義,提出了該共生體系研究存在的問題及下一步研究方向,并為未來研究提供啟示。

1 共生體系全球時空分布特征

對白云巖—蒸發巖共生體系的系統研究有助于理解大陸、海洋(包括海水、沉積巖和玄武巖等)和大氣間長期物質循環。本次研究調研了全球范圍內共生體系相關資料,建立了相關數據庫,開展了系統總結對比,發現白云巖—蒸發巖共生現象在全球范圍內不同地質歷史時期普遍存在,但目前共生體系的研究仍處于初級階段。本次研究發現的共生體系時空分布特點如下:

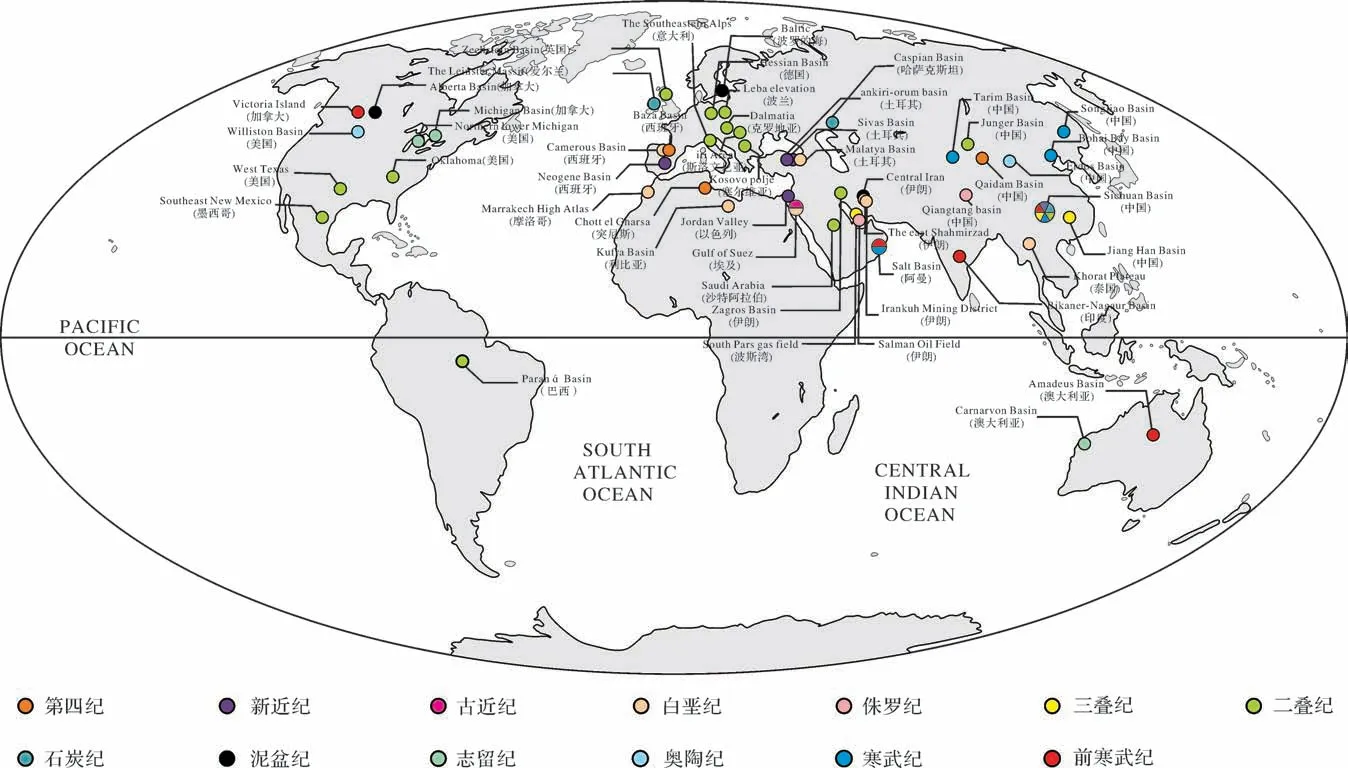

已有文獻報道的共生體系廣泛分布于51 個地區,以北半球為主要分布區,且亞洲分布最多;其次為歐洲和北美洲,非洲分布相對較少;此外在南美洲及大洋洲也有零星分布(圖1)。文獻報道的共生體系分布層位眾多,從前寒武紀到第四紀均有分布,具體如下。

(1)前寒武紀主要發育在亞洲,如中國四川盆地[20]、阿曼Salt 盆地[21]、印度Bikaner-Nagaur 盆地[22],此外還有澳大利亞Amadeus 盆地[23]和加拿大Victoria島[24];

(2)寒武紀大都發育于亞洲(圖1),如中國四川盆地[25-26]、塔里木盆地[27-28]、松遼盆地[29]、渤海灣盆地[30]和阿曼Salt盆地[31];

(3)奧陶紀和志留紀數量明顯減少,主要分布于北美洲(圖1,2),如美國Williston 盆地[32]、美國Northern lower Michigan[33]和加拿大Michigan 盆 地[34],其次在中國鄂爾多斯盆地[14,19,35]和澳大利亞Carnarvon 盆地[36]也有分布;

(4)泥盆紀和石炭紀共生體系分布同樣較少,均分布于北半球(圖1,2),如加拿大Alberta 盆地[37]、愛爾蘭The Leinster Massif[38]、哈薩克斯坦Caspian 盆地[39]和中國四川盆地[40]等;

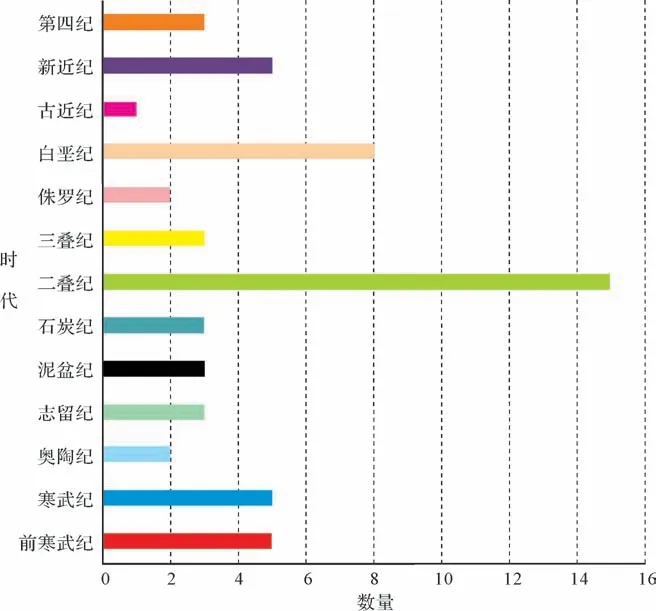

(5)二疊紀共生體系數量急劇增加,在全球范圍內有14 個地區分布(圖1,2),主要集中于歐洲和亞洲,如德國Hessian 盆地[41]、伊朗Zagros 盆地[42]和中國準噶爾盆地[43]等,其次在北美洲和南美洲也有少量分布,如美國Oklahoma[44]和巴西Paraná Basin[45]等;

(6)三疊紀和侏羅紀共生體系數量較二疊紀明顯降低,全部分布于亞洲(圖1,2),如中國四川盆地[46-47]、江漢盆地[48]和伊朗Salman Oil Field[49]等;

(7)白堊紀共生體系數量相對增加,主要分布于亞洲和非洲(圖1,2),如伊朗Irankuh Mining District[50]、埃及The Gulf of Sue[51]、利比亞Kufra Basin[52]等,歐洲僅西班牙Camerous 盆地見相關報道[53];

(8)古近紀、新近紀和第四紀共生體系總體數量較少,集中分布于歐洲和亞洲(圖1,2),如土耳其Sivas盆地[54]、西班牙Baza 盆地[55]和中國柴達木盆地[56]等。

圖1 白云巖—蒸發巖共生體系全球展布Fig.1 Global distribution of the dolostone-evaporite paragenesis system

Warren[17]對新元古代以來全球蒸發巖沉積量與全球板塊構造旋回對比發現,顯生宙以來的造山運動、板塊拼合以及初期的大陸裂解都形成了大量的蒸發巖。這是因為地質歷史時期的大量蒸發巖沉積通常發生于海平面以下的坳陷內,而且水體必須局限。據統計,地質歷史時期蒸發巖大量發育的構造位置[17],主要分為以下四種:1)大陸裂谷,通常發生在威爾遜旋回大陸開始裂解時期;2)大陸板塊開始匯聚時形成的前陸盆地;3)大陸或者板塊內部的坳陷;4)在轉換或走滑構造背景下快速沉降的大陸地殼的局部地方。這些構造位置可以發育大量的蒸發巖,但是否有利于形成白云巖與蒸發巖共生體系需進一步研究。

圖2 白云巖—蒸發巖共生體系在地質歷史時期發育程度Fig.2 Age distribution of the dolostone-evaporite paragenesis system

此外,值得注意的是,本次調研發現,相較于全球其他地區,共生體系在四川盆地被報道的層位最多(圖1)。盡管共生體系蘊含著豐富的油氣資源,但目前專門研究各時期共生體系的報道極少,因此,有必要系統開展各時期共生體系研究。

2 共生體系發育特征

2.1 共生體系的巖性組合序列

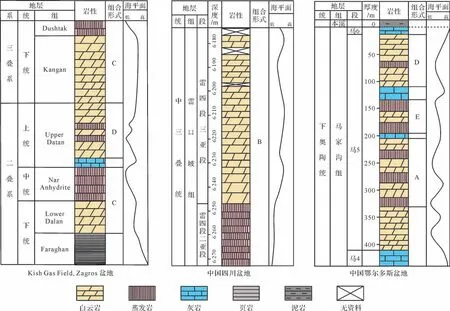

共生體系具有獨特的巖性組合序列[7,57],可劃分為五類(圖3),包括:1)白云巖與蒸發巖互層,2)厚層白云巖上覆于厚層蒸發巖,3)厚層蒸發巖上覆于厚層白云巖,4)厚層白云巖夾薄層蒸發巖,5)厚層蒸發巖夾薄層白云巖。

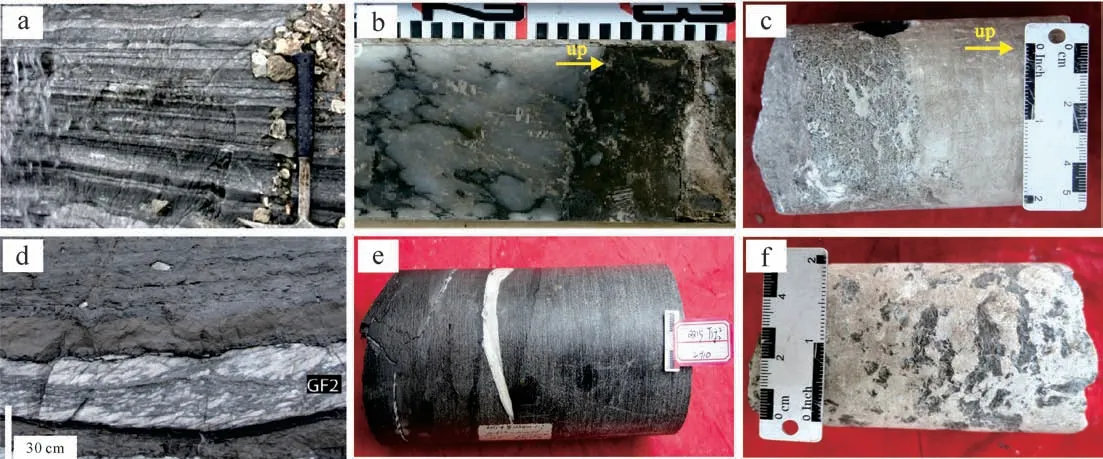

(1)白云巖與蒸發巖互層:該類巖性組合是共生體系中最常見的一種(圖3、圖4a),主要受氣候與海平面多期快速變化影響[7,20-21,24,59]。不同地區單個旋回因沉積環境、氣候因素等具有不同特征,如加拿大Northwest Territories 地區Ten Stone 組發育的白云巖與石膏互層,因低鹽度海水的突然侵入顯示出白云巖與蒸發巖的突變接觸[22],而在鄂爾多斯盆地靳2井下奧陶統馬家溝組五段發育白云巖與膏鹽巖互層,且向上膏鹽巖含量逐漸增加序列,反映了氣候逐漸變干旱[7]。

(2)厚層白云巖上覆于厚層蒸發巖(圖3、圖4b):該類巖性組合可反映氣候由干旱向潮濕遷移,如四川盆地中三疊統雷口坡組依次出現膏鹽巖、膏云巖、藻云巖、藻灰巖組合序列,指示了氣候的逐漸潮濕過程[7];也可能反映的是海水的淡化過程,如阿曼南部Minassa-1 井中沉積的一套共生組合,自下而上由硬石膏逐漸向白云巖轉變,表明同期海水鹽度逐漸降低[31]。

(3)厚層蒸發巖上覆于厚層白云巖(圖3、圖4c):該類巖性組合的形成可分為兩種情況,一種是蒸發巖直接沉積于早期形成的白云巖上,如意大利墨西拿地區沉積的共生體系由于地中海處于封閉環境,隨著海水蒸發,深水層硫酸鹽的消耗量大于其注入量,導致發育了一套下部白云巖、上部蒸發巖的沉積序列[60];另一種則是蒸發巖覆蓋在灰巖上,后期發生白云石化[42]。

(4)厚層白云巖夾薄層蒸發巖:蒸發巖常呈薄層狀夾于白云巖中,或以膠結物、結核等形式發育在白云巖裂縫中(圖3、圖4d,e)[15,59,62]。如四川盆地三疊系嘉陵江組雙15 井發育于淺水局限臺地的白云巖,其發育的裂縫中常充填有薄層狀石膏。

(5)厚層蒸發巖夾薄層白云巖(圖3、圖4f):蒸發巖中發育的白云巖可能由滲透回流作用形成,也可能由微生物誘導形成[7,63]。如四川盆地雷口坡組中46 井中發育一套典型的蒸發巖夾白云巖組合,其頂底均為蒸發巖,中部夾薄層白云巖層,其主要由滲透回流作用形成;在塔里木盆地和田1 井中寒武統膏巖層段發現有原生球形白云石,研究推測為微生物誘導的原生白云石[64],形成環境相較于蒸發巖更為濕潤。

圖3 白云巖與蒸發巖共生組合類型(據文獻[7,42,58]修改)A.白云巖與蒸發巖互層;B.厚層白云巖上覆于厚層蒸發巖;C.厚層蒸發巖上覆于厚層白云巖;D.厚層白云巖夾薄層蒸發巖;E.厚層蒸發巖夾薄層白云巖Fig.3 Combination patterns of dolostone and evaporate (modified from references[7,42,58])

圖4 白云巖—蒸發巖體系的典型巖性組合(a)白云巖與蒸發巖互層分布,加拿大Northwest Territories地區Ten Stone組[24];(b)白云巖沉積于蒸發巖之上,阿曼Ara群,Minassa-1井,3 449.8 m[31];(c)蒸發巖沉積于白云巖之上,四川盆地雷口坡組,中46井,3 199.3 m;(d)白云巖夾蒸發巖,挪威斯匹次卑爾根島下二疊統Gipshuken組[61];(e)蒸發巖充填于白云巖裂縫中,四川盆地嘉陵江組,雙15井,3 213.74 m;(f)蒸發巖夾白云巖,四川盆地雷口坡組,中46井,3 286.8 mFig.4 Typical lithological associations of the dolostone-evaporite paragenesis system

2.2 共生體系中的蒸發巖發育特征

共生體系中的蒸發巖類主要包括石膏巖和鹽巖兩種,根據其形態和結構特征可將石膏巖進一步劃分為5類:薄層狀、塊狀、雞籠鐵絲狀、結核狀、角礫狀石膏巖,而鹽巖主要為石鹽。

(1)薄層狀石膏:該類石膏呈薄層狀或浪成波紋狀與薄層泥晶白云巖交替出現(圖5a)。石膏單層厚毫米—厘米級不等,其內少見生物化石或生物擾動痕跡,表明該種高鹽度環境不適合生物生長[65]。微觀尺度下,石膏晶體以聚集體的形式分布于深色富含粘土白云巖的基質中,呈自形—半自形晶,石膏晶體粒度一般在0.2~0.5 mm,有時呈聚片雙晶(圖5b),如意大利南部Messinian 階[65]、澳大利亞Amadeus Basin新元古界Gillen組[66]和塔里木盆地寒武系等[6]。

(2)塊狀石膏:無明顯內部結構,層厚在3 cm 到幾米不等,巖性致密,呈淺灰色或乳白色(圖5c),主要由密集堆積的晶體組成,如突尼斯Chott el Gharsa 地區第四紀早期[67]和鄂爾多斯盆地奧陶系馬家溝組[58]。

(3)雞籠鐵絲狀石膏:可看作淺色石膏結核被不規則細長的深色沉積物分隔開,如碳酸鹽黏土基質/或有機物質,呈“雞籠鐵絲”狀(圖5d),如伊朗波斯灣侏羅系Surmeh 組[49]和土耳其Sivas 盆地Tuzhisar組[54]。

(4)結核狀石膏:該類石膏最為常見,如四川盆地三疊系雷口坡組[68]、西班牙Baza 盆地第四系[55],其通常有兩種存在形式,一是以分散的球形或橢球形結核產出于白云巖中(圖5g),結核大小從幾毫米到幾厘米不等;二是呈斷續相連的透鏡狀結核產出于薄層狀白云巖中(圖5e)。結核中石膏晶體通常呈不規則粒狀或細小板狀(圖5g)。

(5)角礫狀硬石膏:角礫狀結構,硬石膏與白云巖角礫常由暗色泥巖分割開,呈灰白色,大小在0.2~5 cm 不等,次圓狀—次棱角狀,宏觀及微觀下,角礫巖塊呈定向排列(圖5f)。值得注意的是,硬石膏與白云巖互層后被分裂成碎屑,這可能與原巖被剝離或其本身塑性特征有關。

(6)石鹽:褐紅色、淺灰色或無色、中細粒、半自形—它形粒狀晶體。褐紅色石鹽由小晶體組成,通常與硬石膏結核接觸(圖5h),如四川盆地三疊系嘉陵江組和雷口坡組[69]。

圖5 白云巖—蒸發巖體系中蒸發巖典型特征(a)層狀微晶石膏與泥晶白云巖呈韻律層,地中海中部Messinian階,意大利[65];(b)石膏聚集體,具有聚片雙晶的特征(紅色箭頭),塔里木盆地寒武系[6];(c)淺灰色塊狀石膏,鄂爾多斯盆地馬家溝組[58];(d)“雞籠鐵絲”狀石膏,被不規則細長的碳酸鹽黏土基質分隔開,SW Sivas盆地Tuzhisar組,土耳其[54]);(e)白云巖中斷續相連的透鏡狀石膏結核,四川盆地雷口坡組,中46井,3 213.6 m;(f)石膏和碳酸鹽組成的角礫巖,塔里木盆地寒武系,ZS5井,6 194 m[59];(g)橢球狀石膏結核,波斯灣盆地Salman 油田Surmeh 組,伊朗[49];(h)褐紅色石鹽,四川盆地嘉陵江組,萬鹽104井,3 072.68 mFig.5 Typical characteristics of evaporites in the dolostone-evaporite paragenesis system

2.3 共生體系中的白云巖發育特征

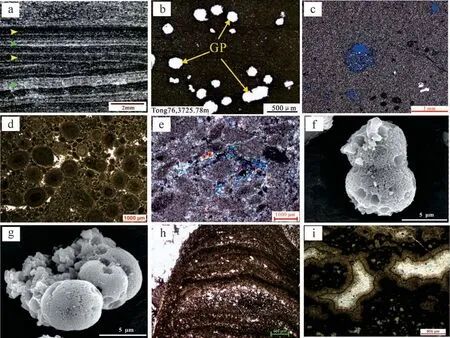

共生體系中常見的白云巖類型包括晶粒白云巖、顆粒白云巖和微生物白云巖三大類,進一步可劃分為如下五類。

2.3.1 晶粒白云巖

共生體系中晶粒白云巖主要為泥粉晶白云巖,為準同生期白云石化作用的產物。其形成與干旱氣候條件下高鹽度鹵水的快速交代有關,因白云石結晶速度相對較快,因此白云石晶體較小,自形程度較差,以泥微晶白云巖為主,一般伴有少量的粉砂、泥質和生物碎屑等。宏觀巖性上泥微晶白云巖呈灰褐色、土黃色,整體為塊狀,層理不發育,常含有石膏、鹽巖等蒸發巖,石膏呈結核狀、柱狀,常被溶蝕為蜂窩狀或局部富集狀分布于白云巖中[70]。鏡下泥晶或微晶白云巖以暗色為主,可見水平薄層狀構造,常與白色膏巖互層分布,或是白云巖中夾有大量石膏斑塊、結核(圖6a,b),而此類石膏常被大氣淡水溶蝕形成膏模孔,可作為一種良好的儲集空間類型(圖6c)[58-59],如四川盆地寒武系滄浪鋪組、洗象池組、龍王廟組、三疊系雷口坡組、嘉陵江組等。

2.3.2 顆粒白云巖

共生體系中顆粒白云巖主要為鮞粒白云巖和砂礫屑白云巖。

①鮞粒白云巖常發育于淺灘環境中,主要由滲透回流白云石化作用而致[13]。宏觀上呈淺灰—灰褐色,以中—薄層狀或透鏡狀為主,微觀鏡下可見鮞粒由泥微晶—粉晶白云巖組成,呈圓球狀或橢球狀,分選性與磨圓度均較好,鮞粒含量60%~80%,粒間有白云石和石膏膠結物(圖6d),如四川盆地三疊系雷口坡組。

②砂礫屑白云巖,其原巖多為砂礫屑微—粉晶灰巖,經較強白云石化作用后形成殘余砂屑白云巖,主要發育于鹽下高地貌潮下淺灘環境。砂屑分選較好,為次圓狀—次棱角狀,砂屑含量40%~60%,粒度介于0.2~1.5 mm,砂礫屑成分主要為微—粉晶白云石、泥微晶白云石,砂屑往往與生物屑伴生,常見介形蟲(圖6e),如四川盆地寒武系洗象池組、三疊系嘉陵江組。

2.3.3 微生物誘導沉淀白云巖

共生體系中還可見由微生物誘導而沉淀的白云巖,主要包括疊層石白云巖和凝塊石白云巖。該類白云巖在掃描電鏡下常呈球狀、啞鈴狀和紡錘狀等(圖6f,g)[72]。

①疊層石白云巖呈泥—微晶結構,常見有疊層石構造發育,暗層為藻白云石,明亮層以微晶白云石為主,白云石含量變化范圍較大75%~98%,一般在90%左右,疊層石間充填石膏及藻屑,格架孔中亦常有石膏充填,偶有亮晶方解石,石膏含量1%~12%不等,泥質含量較少1%~5%。亮層內發育原生生物格架孔,孔徑大小約20~200 μm,面孔率約6%~15%,部分孔隙被明亮方解石及硬石膏充填(圖6h),如鄂爾多斯盆地奧陶系馬家溝組。

②凝塊石白云巖呈深灰色—灰黑色,呈透鏡狀或丘狀產出,具有凝塊結構,微觀鏡下凝塊石由暗色凝塊和淺色凝塊間膠結物組成,暗色凝塊多呈不規則狀,個體大小不一,成分以泥—粉晶白云石為主,凝塊彼此連接成網狀格架,格架間充填淺色的亮晶膠結物(圖6i),如塔里木盆地寒武系。

圖6 白云巖—蒸發巖共生體系中白云巖典型特征(a)泥晶白云巖(黃色箭頭)與膏巖(綠色箭頭)水平互層,單偏光,鄂爾多斯盆地馬家溝組[71];(b)泥晶白云巖中的膏模孔(GP),單偏光,鄂爾多斯盆地馬家溝組[58];(c)泥晶白云巖中硬石膏被溶解形成鑄模孔,藍色鑄體,單偏光,塔里木盆地中下寒武統,YH10井;(d)鮞粒白云巖,單偏光,四川盆地雷口坡組,雙探102井,5 127.57 m;(e)砂屑白云巖,可見石膏膠結物,四川盆地嘉陵江組,TF7井,1 351.03 m;(f,g)微生物介導白云石,呈啞鈴形、球形[72];(h)疊層石白云巖,含石膏,鄂爾多斯盆地馬家溝組,米75井,2 548.5 m;(h)微生物白云巖,格架孔被硬石膏充填,塔里木盆地中下寒武統[6]Fig.6 Typical characteristics of dolostones in the dolostone-evaporite paragenesis system

2.4 共生體系發育的特殊性與普遍性規律

(1)特殊性

①特殊的沉積環境。共生體系僅發育于水體相對局限的沉積環境,如潮坪—潮上帶、潟湖、局限—蒸發臺地等。

②多樣的共生巖性組合。共生體系可以是同一時期的形成,也可以是不同時期的形成,可劃分為5種獨特的巖性組合序列。

③共生體系下白云石粒徑較小,白云石晶體大小主要為泥晶級和微晶級,僅少數可達粉晶級。

④共生體系下白云石成因多樣。既有嗜鹽細菌的大量繁殖并誘導形成的原生白云石,也有富Mg2+流體作用形成的次生白云石,具體成因還有待揭示。

⑤共生體系中蒸發巖作為一種化學沉積巖,記錄了古環境、古氣候、古海水化學性質等信息;共生體系下微生物誘導形成的原生白云石可反應沉積期微生物的形成與演化等信息;而高Mg2+流體作用形成的白云石可揭示成巖演化信息、成巖流體信息等。因此,共生體系對于地球地質歷史演化的理解具有特殊意義。

(2)普遍性

①共生組合普遍發育于海相和陸相咸水盆地(或鹽湖)中。

②共生體系下白云巖孔隙發育,儲集性能好,與其上覆發育的蒸發巖可構成良好的儲蓋組合。

③共生體系中普遍具有原生和交代作用共同形成的白云石。

④共生體系普遍形成于海平面較低、水體局限、氣候干旱的環境,因為沉積區的蒸發量遠遠大于其降水量是蒸發巖形成的必要條件。

⑤橫向上呈連片分布,縱向上白云巖與蒸發巖交替出現。

2.5 共生體系的地球化學特征

有關共生體系的地球化學特征研究報道極少,本次研究通過梳理已發表資料,結合作者認識大致歸納為以下幾點。

共生體系下白云巖通常具有如下地球化學特征:1)較高的Sr 和Na 含量,表明其形成于鹽度較高的環境[35];2)δCe和δEu弱負異常或無異常,指示該類白云巖形成于弱氧化—弱還原環境,且未遭受大規模熱液流體影響[19];3)δ13C 和δ18O 相比海水或海水膠結物更偏正[13,15,30];4)較低的包裹體溫度(校正溫度約25 ℃)[35];5)喜氧喜鹽微生物白云巖的δ13C 為-10‰(PDB)左右,δ18O則一直較穩定,為2‰~3‰(PDB)[73];6)硫酸鹽還原菌白云巖的δ13C 介于-5‰~-10‰(PDB),δ18O為2‰~5‰(PDB)[73]。

共生體系下蒸發巖通常具有的地球化學特征包括:1)較高的δ34S 值,代表封閉的咸水條件[10,74];硬石膏的高δ34S值代表了高溫及缺氧條件[75];2)白云巖中大多數巖鹽膠結物具有更高的溴含量(平均Br純巖鹽=79×10-6;平均Br碳酸鹽中巖鹽=213×10-6)[76];3)蒸發過程中石膏更富集18O,如塔里木盆地寒武系ZS-5井的硬石膏δ18O值介于10.9‰~15.7‰(SMOW)[73]。

要全面了解共生體系中白云巖和蒸發巖的沉積—成巖演化特征,古環境、古氣候以及古海水信息等,就必須系統地比較不同沉積環境的共生體系地球化學特征,特別關注周期性變化。然而,針對共生體系下白云巖和蒸發巖的可用地球化學分析較少,目前很難對共生體系下的地球化學特征進行系統研究,在以后的工作中建議區分不同巖石類型或巖石組合針對不同科學問題開展相應地球化學特征研究。

2.6 共生體系中的微生物白云巖形成與沉積序列

共生體系中可以觀察到微生物作用的痕跡[77]。由于蒸發巖與白云巖共生體系形成在較干旱的氣候背景中,隨著鹽度升高,嗜鹽古菌或硫酸鹽還原菌、產甲烷古菌開始繁盛。國內研究人員通過Natrinemassp.(極端嗜鹽古菌,圖6h)、Haloferax volcanii(沃氏富鹽菌圖I)作用72 h后沉淀了白云石,與Vasconceloset al.[78]和Warthmannet al.[79]實驗沉淀的白云石具相似的球形特征,研究發現嗜鹽古菌表面的羧基官能團對白云石沉淀起到重要作用。實驗雖然證實了蒸發環境雖然有利于嗜鹽古菌的繁衍,但短時間蒸發過程不會顯著影響微生物誘導原白云石沉淀,只有鹽度高到嗜鹽古菌繁盛的鹽度范圍,才會導致嗜鹽古菌的大量繁殖并誘導形成白云石。

隨著氣候進一步干旱、鹽度繼續升高,嗜鹽古菌或其他細菌開始死亡,出現石膏結核沉淀,形成膏云巖,當鹽度增高至350‰時,開始出現石膏或石鹽沉積[7]。可見,雖然高鹽度環境中衍生出的微生物對白云石的形成具有一定的貢獻,但鹽度不能高于嗜鹽古菌的生存范圍[80-81],鹽度超過微生物生存范圍后將不利于微生物白云石化作用進行。因此,沉積序列上常表現為微生物白云巖→膏云巖→膏鹽巖的組合[7]。

3 共生體系的成巖作用及流體特征

3.1 成巖作用類型劃分

目前,針對共生體系成巖作用的研究較少,尚未見共生體系下的成巖作用類型專題研究。但沉積—成巖環境不同,其成巖演化序列必然存在差異,除了生物作用外,共生體系中普遍存在復雜的成巖作用[82]。

蒸發巖經歷的成巖作用主要分為三個方面:1)同生—準同生期,受大氣降水、地層水等流體的直接作用,蒸發巖類受巖溶作用改造,形成溶蝕洞穴,導致蒸發巖的局部缺失,如西西里[83]、美國大部分州[84]、西班牙[85]等地。2)除巖溶作用外,蒸發巖隨埋深增加受到水動力條件和區域構造應力環境的影響發生側向運移或向上流動,導致局部區域蒸發巖缺失[5]。3)蒸發巖中的硫酸鹽礦物發生熱化學還原作用(TSR)促使孔滲增加,這不僅可以改變白云巖孔滲關系[86],還可為蒸發流體提供良好運移路徑,有利于共生體系中大規模白云巖的形成。

共生體系中白云巖經歷的成巖作用主要包括:白云石化作用、去白云石化作用、溶解作用[4]。

(1)白云石化作用

①同生—準同生階段,成巖作用包括膠結作用、選擇性溶蝕作用以及白云石化作用。第一、二期方解石膠結物發生白云石化作用會發育較多的晶間孔,經過同生—準同生期溶蝕作用,可發育一定數量的粒內溶孔、鑄模孔和粒間溶孔[87];②淺埋藏—較深埋藏的成巖階段,沉積物遭受來自上覆地層的機械壓實,隨晚期成巖階段埋藏深度不斷增大,重結晶作用使共生體系中早期形成的泥—粉晶白云石轉變為粉—細晶白云石[88]。

(2)去白云石化作用

共生體系中的白云石發生去白云石化作用,是一種重要成巖作用類型[89],流體性質被認為是影響去白云石化作用的關鍵。早在20 世紀初,有學者就發現了一種與蒸發巖相關的去白云石化作用[90]。伴隨著硬石膏的溶解增加了成巖流體中Ca2+含量,導致Ca/Mg值增高,促進白云石被方解石交代。去白云石化作用主要發生在晶體生長快、有序度差、存在缺陷的白云石晶體邊緣。一般認為,共生體系下的白云石容易發生去白云石化作用,如西班牙Ebra 盆地[91]和Calatayud 盆地[92],瑞士和法國Jura 山[93],意大利阿爾卑斯山南部[94]等。

(3)溶解作用

共生體系下溶解作用常與其他成巖作用同時進行,如在近地表發生同生—準同生期海水、大氣水等溶解方解石顆粒和未完全白云石化顆粒,在白云石基質中產生粒間溶孔,另外蒸發巖也經常被大氣水溶解,形成明顯的孔隙,這為與白云石化作用有關的高Mg/Ca流體提供了運移通道;到了中—晚埋藏階段受熱液、有機酸等流體不僅可將硬石膏、石鹽等進行溶解形成孔隙,也可將白云石溶解形成大量的粒間溶孔和粒內溶孔,這些過程無疑可為油氣賦存提供有利條件[19]。

3.2 成巖流體特征及運移路徑

共生體系中蒸發巖是由日光蒸發驅動地表鹵水和近地表鹵水飽和而沉淀的物質,記錄了古環境、古氣候以及古海水等信息。以石鹽為例,原生流體包裹體的均一溫度能反演蒸發盆地的古溫度[95],元素含量可用于重建古海水化學成分[96-97]。

共生體系下發生白云石化作用的流體來源主要為高鹽度、高Mg/Ca 的鹽水。蒸發條件下,蒸發巖的形成會消耗流體中的Ca2+,使流體具有較高的Mg/Ca值,存在灰質前驅物的情況下,這種高鹽度的鹵水會交代灰質沉積物,從而形成白云石,與此同時,CaSO4在強烈的蒸發過程中沉淀形成蒸發巖。共生體系有利于白云石形成的條件包括:1)鎂離子濃度隨海水蒸發逐漸增加;2)有機物分解消耗硫酸根離子;3)碳酸根離子含量增加[60,98],如在熱帶低緯度的威利斯頓盆地上Katian統地區隨著蒸發巖沉淀,攜帶高Mg2+的鹽水滲透回流導致淺潮間帶沉積層的白云石化作用,形成共生體系[32,84]。

針對共生體系成巖流體運移路徑的研究極少,但前人常利用C、O、Sr 等傳統同位素與同期海水進行對比或根據數值的不同變化進行模擬,分析成巖流體來源、性質等[99-104]。而Mg 同位素作為一種新興的非傳統同位素地球化學手段,對成巖流體運移路徑的研究有著良好的效果。共生體系形成時的強蒸發過程導致的分餾會使同時期的海水逐漸富集26Mg,導致后期形成的白云巖Mg同位素變重,在垂向剖面中δ26Mg呈向上增加趨勢,瑞利分餾模型可以對這一過程進行模擬。近源白云石化流體的垂向遷移會在垂向剖面上形成δ26Mg白云巖向下增加的趨勢,δ26Mg白云巖的絕對值受δ26Mg流體的影響而改變,但δ26Mg白云巖向下變重這一趨勢不會改變;在遠源白云石化流體遷移過程中,富Mg流體在靜水壓力梯度的作用下可能發生橫向遷移,隨著遷移距離的增大,δ26Mg白云巖逐漸變重,但在與源區距離相等的垂向剖面上,其δ26Mg保持不變,δ26Mg白云巖的絕對值會白云石化流通Mg 同位素組成、距離源區的距離、流體遷移速率等因素影響,而δ26Mg白云巖在垂向上的趨勢不會改變[105]。因此,可以利用Mg 同位素來判斷白云巖—蒸發巖共生體系中白云巖的Mg2+來源及白云石化流體演化路徑,這也是我們后期研究共生體系成巖流體的重點。

4 共生體系形成過程

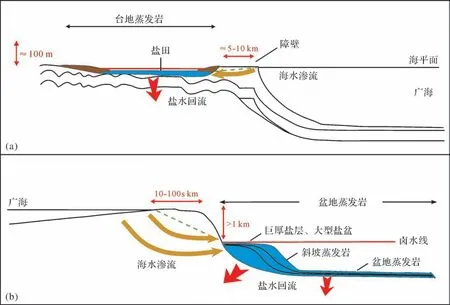

4.1 共生體系下蒸發巖成因

如果蒸發巖完全由蒸發作用形成,則海水要蒸發掉40%以上,鹽度達19%(正常海水鹽度3.5%)時才開始沉淀[5]。蒸發巖可被細分為蒸發堿土碳酸鹽(文石、低鎂方解石和高鎂方解石)和蒸發巖鹽(石膏、硬石膏、石鹽、天然堿、光鹵石等)[5]。其中,膏鹽巖在蒸發巖中是較為常見的類型,分布規模較大[6]。盡管前人提出了各種假說來解釋蒸發巖成因,但大規模蒸發巖成因仍不清晰。目前,“潮上薩布哈”和“水下濃縮沉淀”兩種模式用于解釋淺層蒸發巖的成因得到較多認可(圖7)。無論何種成因模式,蒸發巖礦物的形成都需要同時具備下列三項基本條件:1)水體富含各種鹽類溶質;2)干旱氣候條件;3)局限環境。蒸發巖礦物的形成需要太陽能的蒸發效應,但不同水體在蒸發作用過程中有不同的礦物析出序列。

圖7 海相臺地蒸發巖、盆地蒸發巖成因示意圖(據文獻[4]修改)Fig.7 Schematic diagram of the genesis of marine platform evaporite and basinwide evaporite (modified from reference[4])

以現代海水為例[17],海水蒸發濃縮至原始海水的1.5~3 倍時,和一部分的Ca2+開始被消耗,形成碳酸鹽;蒸發濃縮至5~6 倍時,消耗殆盡,硫酸鈣開始析出,和Ca2+繼續被消耗,直到Ca2+消耗殆盡(現代海水摩爾含量大于Ca2+);當蒸發濃縮至10~11倍時,石鹽開始析出,Na+和Cl-開始消耗,在此階段,鹵水中主要含有Na+、Cl-、Mg2+、K+和,隨著石鹽不斷析出,Na+含量不斷減少,鹵水中主含Mg2+;當蒸發濃縮至60~70 倍時,Mg 鹽開始析出,隨著Mg鹽的析出,鹵水變得更加富K+,此時繼續蒸發,將析出鉀鹽鎂礬和光鹵石等礦物。

不僅是海水可以形成大規模的蒸發巖,陸相鹽湖也可形成大規模的蒸發巖,如大多數第四紀以來的石鹽鹵水皆來自于陸相鹽湖[106],這種非海相蒸發巖也引起了學界重視,如對中國內陸青海湖的研究揭示了完全不同于海水的析鹽序列和礦物組合[107]。這些各具特色的海相/非海相蒸發巖研究,豐富了蒸發巖研究體系。

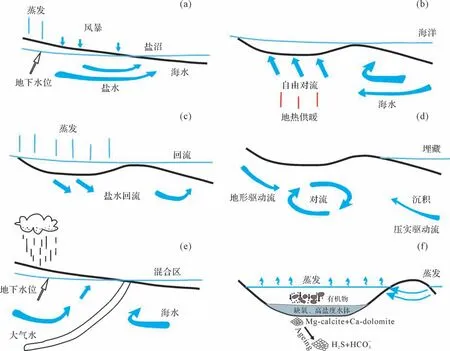

4.2 共生體系下白云巖成因

自1791 年,法國學者Deodal de Dolomieu 首次描述白云石后,白云石成因一直是學界關注和研究的熱點,目前已有眾多白云石化模式被提出,如薩布哈模式[108]、滲透回流模式[109]、混合水模式[110]、埋藏模式[111]、熱對流模式[112]和微生物模式[113]等(圖8)。

圖8 典型的白云石化模式及其水文過程示意圖(據文獻[113-114]修改)(a)薩布哈模式;(b)滲透回流模式;(c)混合水模式;(d)海水熱對流模式;(e)埋藏模式;(f)微生物模式Fig.8 Schematic diagram of typical dolomitization model and its hydrological process (modified from references[113-114])

而共生體系中的白云巖成因類型主要與薩布哈、滲流回流以及微生物白云石化作用有關。一方面,蒸發會增加海水鹽度,促使嗜鹽微生物大量繁衍并誘導白云石沉淀,同時沉淀蒸發巖,導致潮上帶粒間水的Mg/Ca 值增加[6],這有利于文石或方解石發生白云石化。白云石化作用降低了沉積物中孔隙流體的Mg/Ca值,增加了Ca2+濃度,進而又會促進了蒸發巖的形成[6]。因此只要有周期性的海水輸入,薩布哈受限鹽水環境中就會持續發生白云石化作用并形成白云巖[6]。另一方面,Mg2+的濃度隨著鹽度的增加而增大,在重力或濃度梯度的驅動下高Mg/Ca 流體發生滲透回流,使下伏的碳酸鹽巖前驅物發生白云石化。

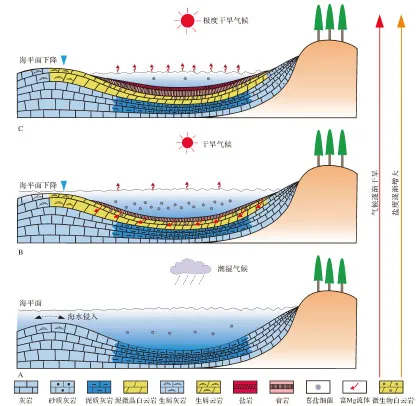

4.3 共生體系形成模式

根據古地理背景,白云巖和蒸發巖的形成環境主要有兩種類型:1)碳酸鹽臺地邊緣的大型半局限盆地;2)面向公海的碳酸鹽巖邊緣或屏障后面的蒸發盆地和潟湖[115]。

受到全球海平面波動或者區域構造抬升的影響,限制了局部地區與大洋水體間的交換。在海侵階段,隨著海平面上升,通常以沉積灰巖為主,但隨著海平面下降至無法與大洋進行水體交換,氣候干旱,鹽分不斷積累,半封閉咸水環境下含鹽量增加至鹽類礦物析出,從而形成蒸發巖;蒸發巖的沉淀會消耗水體中的鈣離子,使鹵水中富含鎂離子,這種高鹽度的鹵水會向下運移交代灰巖沉積物,從而形成白云巖,這類可促進白云石化的海水被認為具有高溫、高鹽度、高Mg/Ca值的特性[116]。高鹽度環境也適宜嗜鹽類微生物的繁衍,對共生體系中白云巖的形成也具有貢獻[80-81]。但隨著氣候變的極度干旱,含鹽量急劇增加,嗜鹽類細菌消亡,大量蒸發巖形成,白云巖減少,逐漸過渡為鹽巖(圖9)。因此,共生體系的形成源于較高鹽度下白云巖的形成和蒸發巖的沉淀,并受到生物地球化學過程影響和多期成巖作用疊加改造[80]。

圖9 白云巖—蒸發巖共生體系形成模式Fig.9 Formation model of dolostone-evaporite paragenesis system

5 白云巖—蒸發巖共生體系與儲層形成關系

白云巖與蒸發巖共生體系在世界范圍內自震旦系到古近系具有廣泛分布,其蘊藏著豐富的油氣資源[59,117-118]。盡管蒸發巖占世界沉積巖的比例不到2%,但世界上最大的油田中有一半是由蒸發巖封閉的[5]。因此,共生體系中蒸發巖封閉性良好,控油氣能力強,具有成為良好蓋層的潛力[119-121]。白云巖—蒸發巖共生體系中以蒸發巖作為蓋層的典型盆地主要有沙特Ghawar油氣田[122]、卡塔爾—伊朗North-Pars氣田[7]、塔里木盆地[121,123]、鄂爾多斯盆地[124]、四川盆地[125]等。在共生體系中蒸發巖除了能作為良好的蓋層外,其對儲層形成等方面有著至關重要的影響,主要體現在以下幾個方面。

(1)白云石化作用

共生體系發育的蒸發環境有利于白云石化作用進行,使得方解石被白云石替代,導致其體積縮小約14.8%,從而提升原生孔隙度[126],此外白云巖具有良好抗壓實性和脆性,往往能形成較好的儲層。

(2)BSR作用

共生體系中微生物對儲層也有一定影響,蒸發巖與下伏泥巖或灰巖接觸位置,有利于微生物硫酸鹽作用(BSR)生成白云巖,同時硬石膏中的S6+還原為S2-生成H2S[127],硫化氫氣體溶于水形成酸性流體會對儲層進行溶蝕,形成溶蝕孔洞。另外,微生物形成的“格架孔”本身也是良好的儲集空間[128]。

(3)孔隙的形成與保存作用

蒸發巖具有密度穩定、熱導電率的特性[129],因而使得其下部的白云巖層中的熱量較低,減緩了成巖作用的進程,并且蒸發巖層對壓實作用有一定的抑制作用[130],因此共生體系中蒸發巖的存在有利于下部白云巖的孔隙保存。

(4)共生體系中蒸發巖溶解作用

共生體系中蒸發巖常呈結核狀或薄層狀與白云巖共生,其本身屬于易溶組分,極易受到大氣淡水或地下水的淋濾而發生溶蝕,常形成膏模孔、膏溶角礫礫間孔[126],另外在埋藏期即使沒有流體的介入,石膏向硬石膏轉化的過程,會釋放結晶水,其與有機酸結合形成酸性流體,增強水/巖反應,促進了次生溶孔的發育[131]。

(5)TSR作用

共生體系中蒸發巖的存在還會促進硫酸鹽還原作用(TSR)[59,132],海相碳酸鹽巖優質儲層的形成與硫酸鹽的還原作用密不可分,而蒸發巖則為硫酸鹽還原反應的順利進行提供了物質基礎。如我國塔里木盆地寒武系[121]、鄂爾多斯盆地馬家溝組[124]、四川盆地雷口坡組[133]等常在深埋藏條件下,上覆地層高成熟的烴類向下運移至共生體系中與膏鹽巖組分常發生硫酸鹽還原作用,而產生H2S進而形成具有腐蝕性的氫硫酸,會對早期形成的孔隙進一步溶蝕擴大,對于儲層物性的提升有著關鍵性的作用,此外,伴隨著硫酸鹽還原作用的進行,膏鹽因提供供應,而發生溶解,也會形成一系列孔隙,進一步改善了儲層物性。

6 共生體系的主控因素

通過調研認為,共生體系的主控因素可能與海平面變化、古氣候轉變和古環境變遷密切相關[134-135]。

6.1 海平面變化

海平面較低時,水體循環較差,海水得不到及時補充,蒸發作用下,鹽度勢必升高,嗜鹽類微生物大量繁衍及高Mg/Ca流體的滲透回流都可形成白云石;隨著蒸發的繼續進行,鹽度持續升高,逐漸開始形成蒸發巖[136]。在海平面波動下,轉入海侵階段時,海水鹽度降低至白云石形成時的鹽度,將重啟白云石化作用。因此,周期性的海水輸入,在受限鹽水環境中將依次形成白云石和蒸發巖。但海侵規模較大,水體循環流暢時,則主要發育泥晶灰巖和顆粒灰巖,僅夾少量白云巖。

相似的研究實例如阿曼南部新元古代末期—早寒武世Ara 群,被劃分為六個白云巖—蒸發巖層序,在低位體系域時主要發育蒸發巖,其上部的海侵體系域及高位體系域以白云巖為主含少量蒸發巖[21];塔里木盆地下寒武統至中寒武統白云巖與蒸發巖垂向發育特征也是由于海侵和海退頻繁交替導致白云巖與蒸發巖在垂向上交替分布[6];鄂爾多斯盆地下奧陶統馬家溝組馬五段自下而上巖性依次為藻紋層白云巖、藻砂屑白云巖、含膏紋層白云巖、膏云巖和膏鹽巖,也明顯受控于海平面變化[137]。因此,海平面的循環變化是共生體系形成的關鍵。

6.2 古氣候

前人研究認為白云巖是干旱環境下的產物,蒸發巖代表的是一種極度干旱的環境,而微生物白云巖則代表著相對潮濕—半干旱的過渡環境[7,138]。因此,氣候的變遷決定了共生體系的巖性組合序列,如美國Williston盆地Red River組巖性自下而上為微生物白云巖、膏云巖和膏巖[32],該類巖性垂向變化明顯受控于氣候影響,反映沉積期氣候由相對潮濕向干旱環境的變遷。而在四川盆地中三疊統雷口坡組和埃及Maghra El-Bahari 組正好出現與前者相反的現象,即氣候由干旱向相對潮濕的轉變,巖性由下至上依次為膏巖、膏云巖和微生物白云巖[7]。但并非所有共生體系的巖性序列如上述這般完整,氣候的突變也會導致某種巖性的缺失,如微生物白云巖被膏云巖所取代,在美國Oklahoma Blaine 組[139]、四川盆地嘉陵江組[140]和伊朗Sachun組[141]等常見此類微生物白云巖不發育的現象,這可能是氣候突然極度干旱,鹽度突變超出嗜鹽微生物的適宜范圍所致,鹽度進一步升高到140‰以上時才直接沉淀了膏鹽巖[7]。因此,古氣候是共生體系形成的不可或缺的因素。

6.3 沉積環境

共生體系下白云巖與蒸發巖密切相關,其可由沉積形成,如微生物介導形成原生白云石與沉積析出的鹽類礦物互層產出;也可由成巖作用形成,如強蒸發環境形成高Mg/Ca流體交代方解石形成白云石,在地層中表現為橫向上呈連片分布,縱向上白云巖與蒸發巖呈交替狀分布[142-145]。

共生體系的發育首先需要水體相對局限,因此沉積環境是共生體系發育的基礎。其主要發育于潮坪的潮上帶、局限潟湖及蒸發盆地三類水體較為局限的沉積環境,前者有利于潮上薩布哈白云石化作用,后兩者有利于滲透回流白云石化作用。潮上薩布哈位于平均高潮線之上,受海水作用較小,呈半干旱—干旱狀態。海洋水體和大陸水的蒸發作用可使薩布哈環境下孔隙流體達到蒸發巖礦物飽和度,從而發生沉淀。這種沉淀會引起孔隙流體的Mg/Ca 急劇增高,有利于白云石的形成[106]。因此,薩布哈環境下常形成共生體系,近年的國內外研究中也證實了這一點,如美國威林斯頓盆地奧陶系Red River組、伊朗Zagros Basin Dalan 組和中國松遼盆地饅頭組等[29,42,146]。

相比之下,局限潟湖和蒸發臺地的水體相對較深,鹽度較高且穩定。由于海平面下降,并受古隆起或礁灘體的隔擋,局限潟湖和蒸發臺地與外海間的水體交換受限,沉積物沉淀受鹽度梯度控制,高鹽度水體流入洼地形成厚層蒸發巖礦物,從而促使富鎂離子的鹵水向下回流滲透發生白云石化作用,如澳大利亞Carnarvon Basin Coburn 組[36]、四川盆地寒武系、三疊系嘉陵江組[147]和塔里木盆地寒武系[27]等蒸發巖在沉積中心呈環狀分布,外圍可見白云巖,未見暴露痕跡,已有研究認為其主要沉積于局限臺地潟湖或蒸發臺地[148-150]。因此,沉積環境是共生體系形成的基礎。

7 共生體系主要研究方法

關于白云巖與蒸發巖共生體系的研究還處于起步階段,目前針對共生體系的研究方法主要包括:實驗模擬研究、沉積結構特征研究、微體古生物研究和地球化學研究等方法。具體如下:

(1)實驗模擬研究

通過海水蒸發實驗可重建古海水和鹵水成分[151-153],這一研究方法需要結合理論計算、實驗模擬和現場勘察[154-155]。目前盛行的實驗模擬研究包括:在海水蒸發實驗模擬中評估古今海水成分的差異[156],以及在海水蒸發實驗中評估同位素地球化學分餾程度[157]等。

(2)沉積結構特征研究

關于共生體系沉積結構的研究,常規運用蒸發鹽與白云巖的宏觀結構進行沉積微相的劃分[5]。但由于古代蒸發巖極易溶解,導致古代蒸發巖大都以溶蝕角礫出露,使得前人研究多基于巖心、測井、地震等地下資料進行分析[5,158]。目前相關研究主要通過尋找發育完好的野外剖面露頭,以更直觀的研究共生體系沉積特征[61]。此外,在對共生體系的研究中應關注更微觀的沉積結構變化,如開展顯微藻紋層結構、球粒結構、凝塊結構等的劃分和總結[159],以及對似球粒狀結構的納米級顯微觀察分析[160]等。

(3)微體古生物研究

共生體系中沉積的蒸發巖礦物結晶速度較快,可快速埋藏細胞并完整保存化石[161];共生體系中的泥微晶白云石也能夠完好的保存微體化石[162],因此非常有利于微體化石的識別。通過微體古生物的識別,可更加準確的恢復共生體系形成環境,如藻類或藍細菌可判斷沉積水體較淺且位于透光帶內[163-164];通過統計賦存的藍細菌、廣鹽硅藻、狹鹽硅藻、絮狀“海雪”等有機體殘留物數量,可判斷沉積期水柱生產力[162];借助硅藻對環境變化的敏感反應,可解釋沉積期海底的物理化學條件以及硅藻對海洋生態系統和硅循環的潛在影響[165]。

(4)地球化學研究

通過同位素、元素等在地質歷史中所發生的變化進行共生體系中的白云巖研究,如通過Sr 同位素分析技術分析白云石化流體運移路徑,探討白云石化流體與海水間的關系[166];運用常量、微量元素和穩定同位素等地化手段判斷白云巖沉積和成巖環境[104];通過白云石化成巖環境的分析來判斷優質儲層發育條件[167-168];恢復白云巖形成時古溫度區間,推斷白云巖成巖環境[167]等。這些手段雖然對于白云巖形成機制方面具有卓越的進展,但是需要綜合多種地球化學分析結果,且由于地化分析的多解性因素,在判斷白云石化過程及Mg 離子的來源時不能提供唯一的約束。近年來隨著技術革新,研究手段已經不僅僅局限于野外考察和室內常規的地球化學測試分析,更加先進的技術也應用到白云巖研究中,例如LA-ICP-MS、納米離子探針、原位同位素、場發射電子探針等,加之利用計算機進行數值模擬,建立新的白云石化過程模型,Ca 同位素、S 同位素、團簇同位素、Mg 同位素都可以為共生體系研究提供強大的推動力。共生體系中蒸發巖是恢復古氣候記錄的較好替代指標,亦可通過上述手段對共生體系中蒸發巖進行研究,恢復共生體系形成時的古氣候變化,這對于地質歷史演化具有極重要的科學意義。

8 研究意義及展望

8.1 研究意義

(1)從前寒武紀至全新世,白云巖常與蒸發巖密切共生,且遍及全球,然而其共生發育特征、形成過程、主控因素和發育機制目前尚不清楚。若能厘清二者間的共生關系、形成過程及影響因素,可以深化關于“白云石問題”的認識。

(2)共生體系既承載了沉積時期的古環境、古氣候以及古海水化學等信息,也記錄了成巖期流體演化過程,這可以促進對地球地質歷史演化的理解。因此,系統開展共生體系沉積、成巖的研究,能提供更多有關地球地質歷史演化方面的認識。

(3)在全球地質歷史演化中,共生體系普遍存在于所有類型的含油氣盆地,油氣勘探工作者對共生體系重視程度逐漸提高,若能厘清共生體系的成因機制,可能對油氣勘探具有重要指導意義。

(4)共生體系的發育是蒸發巖與白云巖從沉積到成巖系統過程高度關聯的結果,是良好的古環境恢復替代指標及成巖指示工具。

(5)共生體系在地質歷史時期廣泛發育,將其與碳酸鹽巖研究相結合,將進一步豐富和完善沉積學理論。

8.2 存在問題及下步展望

盡管前期積累了一定的研究成果,但共生體系在形成過程中受復雜的沉積—成巖作用影響,其時空分布、沉積特征、礦物組合、地球化學特征、微生物作用、流體來源、流體運移路徑、流體驅動力、古氣候記錄等系列科學問題有待深入研究。

隨著科技進步帶來的實驗手段革新,建議在白云巖—蒸發巖共生體系研究中加強如下六方面研究:

(1)共生體系形成環境與成因的指標(如Mg 同位素數值模擬、微生物遺跡等)建立,并利用高分辨率沉積學和微觀地層學揭示共生體系沉積動力學機制和控制因素。

(2)共生體系中礦物組合、形態特征及相對含量與古氣候、古環境的耦合性。

(3)微生物與非生物因素對共生體系中白云石形成的影響以及識別標志。

(4)共生體系的礦物學與地球化學特征在沉積—成巖作用過程中的變化及其影響機制。

(5)共生體系的古氣候研究。

(6)隨鹽度增加,高Mg2+/Ca2+流體會導致前驅物發生白云石化作用,形成白云巖,隨鹽度繼續升高,白云巖減少,開始沉積蒸發巖,但隨著蒸發巖的沉淀移除了大量的Ca2+,Mg2+/Ca2+極大提高,理論上可以繼續發生白云石化作用[27,169-172],但轉變過程中的白云石化機制及物質循環有待深入研究。