鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5亞段沉積微相與古地理演化

蘇中堂,佘偉,羅靜蘭,馬國偉,張帥

1.西北大學大陸動力學國家重點實驗室,西安 710069

2.油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室(成都理工大學),成都 610059

3.長慶油田油氣工藝研究院,西安 710018

0 引言

古地理學研究地質歷史和人類歷史時期自然地理特征及其演化規律的科學[1-4],重建古地理可以反演地球表面地質歷史時期的狀態、認識現代地理環境本質并預測其演變趨勢、揭示礦產資源成礦條件并預測其分布規律[5-6]。油氣藏分布明顯受古氣候分帶和巖相古地理特征控制[7],一幅多信息、小時間尺度和大比例尺的古地理重建圖件能大幅降低勘探風險,有利于尋找巖性圈閉油氣藏[8]。海相地層細分小層巖相古地理編圖可更好地把握短時限內的規律性,有利于深度分析橫向巖性相變和縱向時空變化,有利于研究油氣圈閉成藏,更適應于油氣勘探實踐[9]。但是,地質記錄中的古環境信息提取受技術手段和認識水平以及信息不對稱性的影響,使古地理重建面臨極大挑戰。碳酸鹽巖沉積環境化學、物理及生命條件差異,記錄于碳酸鹽巖微觀組分,形成不同的巖石結構[10-11]。碳酸鹽巖微觀組分特征即微相[12-14],是指所有來自薄片、揭片、磨光面或巖石樣品的沉積學和古生物學資料,應用這些資料可以對巖石進行描述和分類[13],可見微相分析是碳酸鹽巖古地理重建的基礎。

鄂爾多斯盆地是我國三大碳酸巖油氣藏產區之一,截止2018 年累計探明儲量6 577×108m3,形成下古碳酸鹽巖萬億立方米大氣區,成為長慶油田穩產的重要保障領域,其中盆地東部馬五5亞段是最重要的現實領域之一[15]。奧陶系古地理一直是盆地研究重點,不同學者從構造—沉積分異角度分析古地理格局[16]、研究馬家溝組層序巖相古地理[17]、研究奧陶系各組巖相古地理特征[18-20]。近些年,因馬五段內不斷取得勘探突破,馬五段巖相古地理圖已經不能有效指導天然氣勘探,編制小層巖相古地理圖很好地指導了油氣勘探實踐[9,21-23]。主力層系馬五5段在盆地東部新發現與靖西環帶顆粒云巖不同的白云巖段[24],具有較好的勘探潛力,但其分布規律尚不明確,給天然氣勘探帶來困惑[25]。本文著眼于更精細的沉積微相與古地理研究,有利于認識馬五5亞段沉積相展布特征與演化過程和揭示白云巖成因及分布規律,以期指導新層系天然氣勘探。

1 地質背景

奧陶紀初,受冶里運動影響,華北陸塊南緣構造體系開始發生轉變,區域上表現為擠壓抬升作用[26-27],導致鄂爾多斯盆地再次大范圍暴露,懷遠運動使亮甲山組與馬家溝組之間平行不整合接觸。

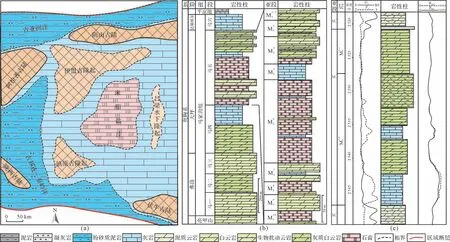

馬家溝期,北秦嶺洋殼開始沿武山—商丹帶向秦祁古島弧之下俯沖,形成了具有典型的“溝—弧—盆”體系的活動大陸邊緣,鑄成了鄂爾多斯地塊西南部奧陶紀分異型裂谷陸緣結構,構造—沉積格局轉化為“坡—肩—坳”[27]。同時由于奧陶紀的快速海侵,海水侵沒了鄂爾多斯大部分地區,“L”型隆起西南邊緣以發育陸棚—盆地沉積體系為特征,“L”型隆起東部則發育潮坪、局限臺地、膏鹽湖,大量的膏鹽沉積表明鄂爾多斯盆地轉化為相對局限的陸表海盆地(圖1a)。

馬家溝組沉積結束后,受加里東運動影響,盆地整體抬升,缺乏晚奧陶世至早石炭世沉積,馬家溝組與上覆晚石炭本溪組平行不整合接觸。馬家溝組自下而上根據灰巖、白云巖沉積旋回通常劃分為馬一至馬六段,其中馬五段依據膏鹽巖、白云巖、灰巖沉積序列由上至下被分為10 個亞段,即馬五1~馬五10馬家溝組頂部長期遭受剝蝕,地層殘缺不全,自西部隆起向東部洼地由下而上從馬四段至馬五1亞段依次出露,馬六段在盆地內殘缺不全[9]。

馬五5亞段位于馬五段中間,地層厚25~30 m,早期認為該亞段為海進時形成的灰黑色泥晶石灰巖,通常作為區域標志層,俗稱“黑腰帶”[24]。馬五5亞段可進一步細分為馬五層與馬五層(圖1c)。馬五5亞段巖性自西向東由粉晶白云巖逐漸相變為灰巖為主夾白云巖,是短期海侵背景沉積產物[9]。

圖1 鄂爾多斯盆地早奧陶世構造—沉積格局與地層柱狀圖(a)鄂爾多斯盆地早奧陶世構造—沉積格局;(b)馬家溝組地層柱狀圖;(c)馬五5亞段地層柱狀圖Fig.1 Tectono-sedimentary pattern and stratigraphic histogram of Ordos Basin in the Lower Ordovicia n

下伏馬五6亞段為海退期蒸發臺地環境,巖性從西向東由泥粉晶云巖、膏質云巖轉變為鹽巖,是馬家溝期最重要的膏鹽巖沉積期[19]。上覆馬五4亞段沉積時海平面大幅下降,自西向東形成含硬石膏結核云巖、膏質云巖及鹽巖組合[24]。根據測井響應特征,將馬五4亞段自上而下細分成3層,其中馬五層底部區域上發育一層凝灰巖,為區域標志層。

2 研究方法

觀察盆地東部臨汾晉王墳剖面與柳林三川河剖面,實測興縣關家崖剖面,選擇遍布盆地取心鉆井巖心32口,詳細描述巖石類型、沉積序列與鑒定并描述生物遺跡。選擇代表性樣品磨制230 張多用薄片。薄片雙面剖光,茜素紅染色1/3,不蓋載玻片,室內詳細鑒定。

實測剖面按1∶100實測,逐層描述、采樣,當層厚>1 m 時間隔50 cm 增加樣品,共采集34 個地球化學樣品。薄片鑒定后挑選受成巖影響弱的樣品,用瑪瑙研缽磨制成200 目以下巖石粉末,均分兩份,分別送油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室與武漢上譜分析科技有限責任公司做C、O同位素與微量元素分析。C、O 同位素分析儀器為MAT252 氣體同位素質譜儀,實驗溫度20 ℃,濕度44%RH,100%的磷酸溶樣,分析誤差為0.01%;微量元素分析儀器為美國Thermo Elemental 生產的VG PQ ExCell ICP-MS質譜儀,實驗溫度:15 ℃~30 ℃,濕度:<80%(無冷凝)。化學分析測試結果按采樣編號從下而上建立C同位素地化剖面。

以野外剖面、鉆井巖心及薄片觀察為基礎,結合全盆地178 口測井資料,分層編制地層等厚圖、白云巖厚度圖、云/地比等單因素圖件,綜合沉積學與遺跡學特征,采用優勢相法分層編制巖相古地理圖。

3 研究結果

3.1 沉積微相

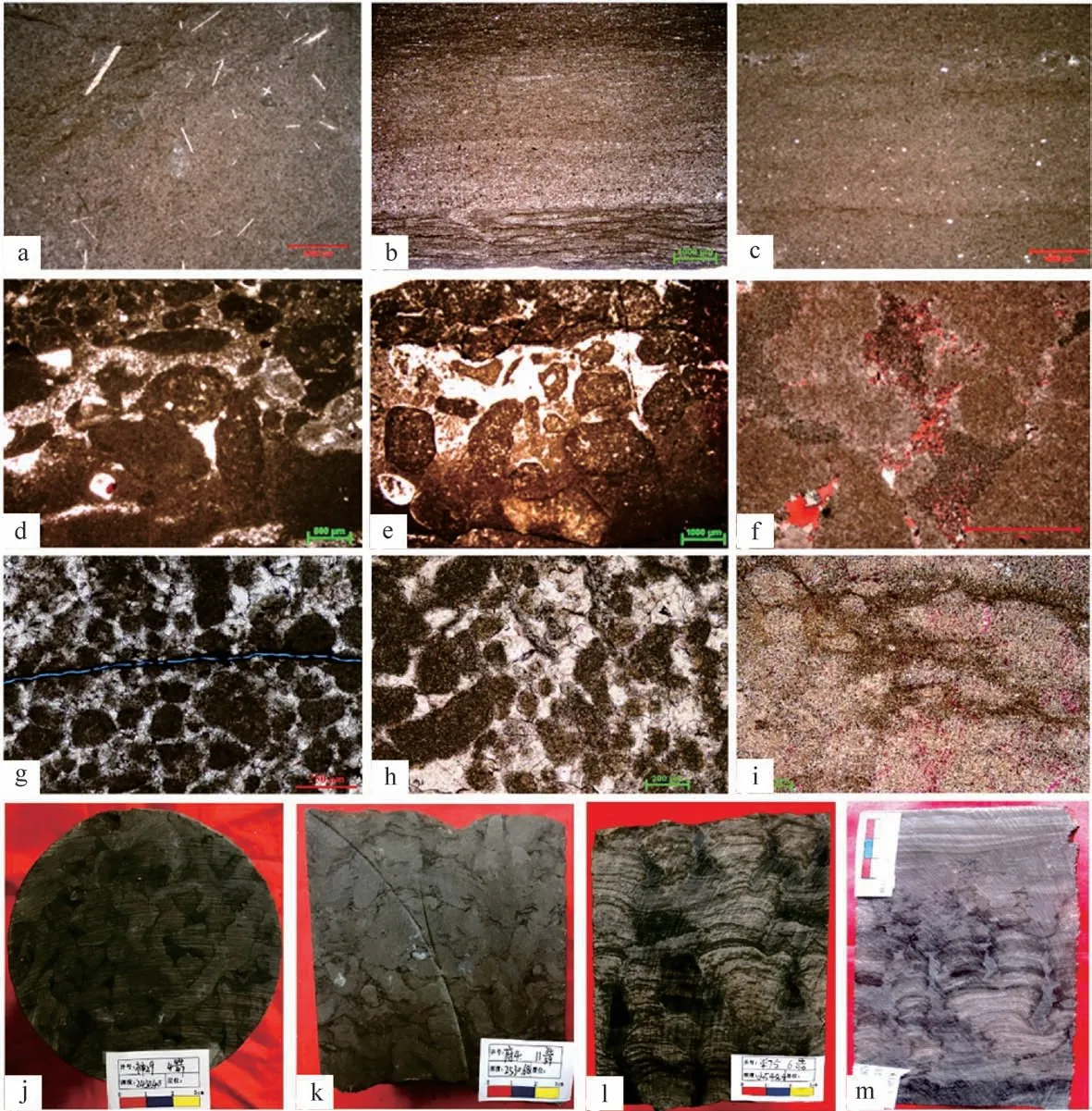

將野外剖面、鉆井巖心觀察及室內薄片鑒定的巖石類型,按照曾允孚等[28]分類描述,然后參照Dunham[29]分類方案歸類,結合Flügel[13]修訂的Wilson模式[14]標準微相確定微相類型。確定沉積微相依據:1)沉積組構及組分含量;2)沉積構造;3)巖石類型。本文在鄂爾多斯盆地馬五5亞段劃分出7 種微相類型,分別為MFT1~MFT7。

(1)MFT1:紋層狀(含膏)泥微晶云巖

灰色、深灰色,白云石占76%~85%,方解石2%~10%,黃鐵礦1%~5%,泥質約2%~8%。含膏微晶云巖,石膏呈針狀、板狀(圖2a),大多經去膏化作用形成鑄模孔,被方解石或石英充填。含膏云巖常呈薄層狀或與微粉晶白云巖呈不等厚互層。泥微晶云巖常含泥質,泥質分布不均勻,多呈條帶狀產出,構成紋層或條帶狀構造(圖2b),偶見生物擾動構造,未見生物化石。該微相常見于向上變淺沉積序列的頂部,多發育在靖邊西部、南部地區及烏審旗東北部馬五5亞段的頂部。

(2)MFT2:紋層狀泥微晶灰巖

深灰色、黑色,方解石含量95%~99%,含泥質,紋層狀產出(圖2c),發育水平層理,偶見同沉積變形構造。該微相常見于向上變淺沉積序列中下部或向上變深序列上部,在靖邊以東大部分地區均有發育,常出現在馬五5亞段中下部,是該亞段典型微相類型。

(3)MFT3:亮晶藻礫屑—礫屑灰巖

淺灰色、灰色,方解石含量85%~98%,偶含白云石10%、硬石膏5%。礫屑結構,礫屑大小2~4 mm,礫屑含量40%~79%,成分為泥微晶方解石,含砂屑約10%,藻屑含量10%~20%,亮晶膠結物15%~20%,灰泥基質10%,可見介形化石(圖2d,e)。礫屑次棱角—次圓狀,磨圓中等,分選較差。該微相見于向上變淺沉積序列的中上部,在靖邊及其南部地區以及盆地東部局部發育,出現頻率較低。

(4)MFT4:殘余砂屑粉—細晶云巖

淺灰白色、淺灰色,白云石含量95%~100%,粗粉晶—細晶。殘余砂屑結構,砂屑含量80%~90%,砂屑間充填粉晶基質,發育晶間孔(圖2f),局部可見砂屑被亮晶方解石膠結。該微相見于向上變淺序列頂部,主要見于靖邊西部地區,出現頻率中等。

(5)MFT5:亮晶礫屑—藻砂屑(云)灰巖

淺灰色、灰色,成分為方解石或白云石,含量80%~97%,含硬石膏1%~2%,泥質1%;藻含量為80%~85%,砂礫屑含約15%,亮晶膠結,偶見介形化石。砂礫屑次圓—圓狀,磨圓較好、分選中等(圖2g,h)。該微相多見于向上變淺序列中上部或者向上變深序列的下部,主要分布在靖邊及其南部地區,出現頻率中等。

(6)MFT6:生物擾動粉—細晶(灰)云巖

淺灰色,灰色,生物擾動構造發育,見生物擾動云巖、生物擾動灰巖、生物擾動灰云巖等類型。白云石含量在64%~90%,白云石晶間云化不徹底,殘留3%~15%方解石,泥質(有機質)含量2%~8%,基質含量2%~25%。生物擾動使巖石內部不均一(圖2i),擾動處白云石晶形較大且亮,多以自形粉晶—細晶白云石為主,白云石含量14%~91%;未擾動白云石晶形較小且暗,微晶結構,微晶白云石含量為17%~80%。生物活動破壞原巖結構,生物擾動處常發生白云巖化(圖2j,k)。該微相多見于向上變淺或向上變深序列的中部,主要發育在盆地東部神木、榆林、米脂及安塞南一帶。

(7)MFT7:疊層石微晶(灰)云巖

灰色—淺灰色,疊層構造,多呈柱狀、枝狀產出,偶見波狀,巖性多為疊層石白云巖,少量疊層石灰巖。疊層石間充填灰色灰泥(圖2l,m),薄片中可見疊層石暗層為藻白云石,藻格架孔內充填亮晶方解石,明亮層為微粉晶白云石為主,疊層石間充填石膏及藻屑,含量2%~12%。該微相見于向上變深沉積序列的中下部,主要發育在盆地東部米脂一帶。

圖2 鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5 亞段沉積微相(a)含針狀石膏泥微晶云巖,M75,2 546.46 m;(b)紋層狀泥微晶云巖,T41,3 555.8 m;(c)泥微晶灰巖,Sh399,3 960.65 m;(d)藻砂礫屑泥微晶灰巖,L57,4 191.70 m;(e)藻礫屑灰巖,M60,2 423.8 m;(f)殘余砂屑云巖,Su203,3 983.08 m;(g)亮晶藻砂屑灰巖,Sh398,3 928.70 m;(h)藻砂礫屑云巖,T33,3 122.7 m;(i)生物擾動云巖,F4,2 529.9 m;(j)生物擾動構造,S29,2 450.4 m;(k)生物擾動構造,F4,2 530 m;(l)枝狀疊層石,M75,2 548 m;(m)枝狀疊層石,M116,2 424.66 mFig.2 Microfacies of Ma member in the Ordovician,Ordos Basin

3.2 沉積序列

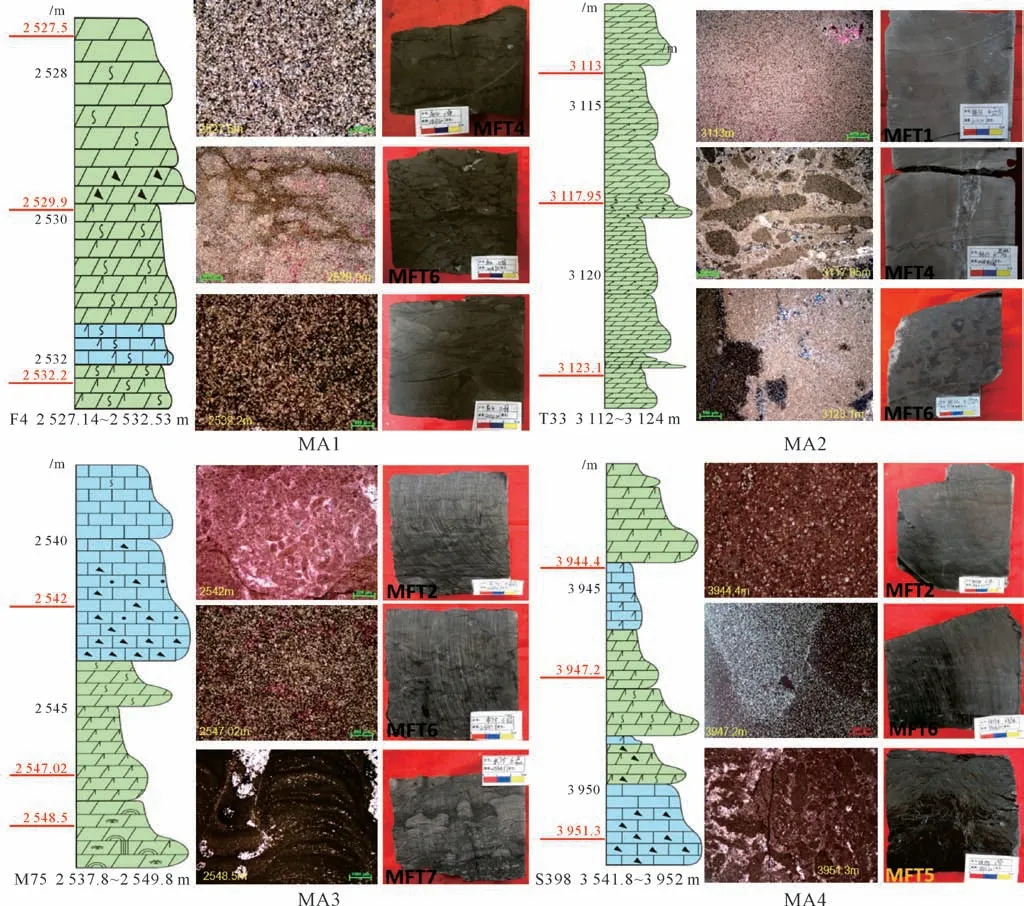

沉積序列是分析相組合及其變化的方法,有利于降低單一微相解釋的片面性與多解性,進而更客觀認識沉積環境及其演化過程。巖心剖面分析表明鄂爾多斯盆地中東部馬五5亞段主要發育4類沉積微序列(MA1-4),向上變淺與向上變深沉積序列各兩類。

(1)MA1:MFT2—MFT6—MFT4(圖3a)

圖3 鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5 亞段沉積序列Fig.3 Sedimentary array of Mamember in the Ordovician,Ordos Basin

該沉積序列下部為泥晶灰巖或云灰巖(MFT2),中部為生物擾動云巖(MFT6),向上演變為粉細晶云巖或殘余砂屑粉細晶云巖(MFT4)。該序列代表了沉積水體向上變淺過程的沉積微相組合,主要見于盆地東部榆林—神木各鉆井內,典型鉆井為F4井。

(2)MA2:MFT6—MFT4—MFT1(圖3b)

該沉積序列下部為生物擾動云巖(MFT6),中部為殘余砂屑粉細晶云巖(MFT4),向上演變為粉晶云巖或泥微晶云巖(MFT1)。該序列代表了沉積水體向上變淺過程的沉積微相組合,主要見于靖邊及其西部地區,典型鉆井為T31井。

(3)MA3:MFT7—MFT6—MFT2(圖3c)

該沉積序列下部為疊層石云巖(MFT7),中部為生物擾動灰云巖(MFT6),向上擾動程度減弱,而后演變為紋層狀泥微晶灰巖(MFT2)。該序列代表沉積水體向上變深過程中形成的微相組合,主要見于米脂一帶,典型鉆井為M75井。

(4)MA4:MFT3或MFT5—MFT6—MFT2(圖3d)

該沉積序列下部為亮晶—微晶礫屑—藻砂屑灰巖(MFT5)或亮晶—微晶藻礫屑—礫屑灰巖(MFT3),中部為生物擾動灰云巖(MFT6),擾動程度中等,向上演變為紋層狀微晶灰巖(MFT2)。該序列代表沉積水體向上變深過程形成的微相組合,主要見于安塞南一帶,典型鉆井為S398井。

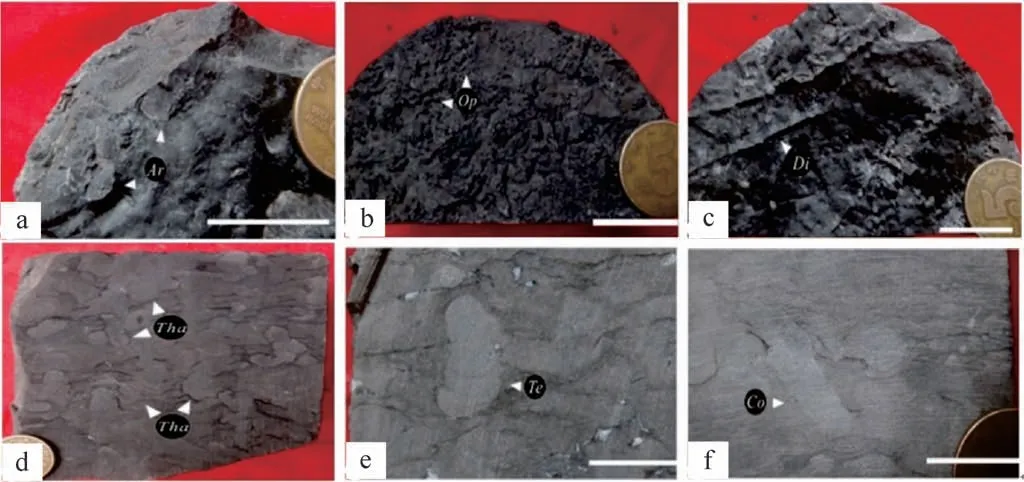

3.3 遺跡化石

馬五5亞段巖心內含豐富程度不同的生物遺跡化石,常見化石有Arenicolites(似沙蠋跡)、Helminthopsis(擬蠕形跡)、Lingulichnus(舌形跡)、Planolites(漫游跡)、Thalassinoides(海生跡),次要化石包括Aulichnites(犁溝跡)、Bergaueria(貝爾高尼跡)、Conichnus conicus(錐跡)、Diplichnites(雙趾跡)、Helminthopsis(擬蠕形跡)、Ophiomorpha(蛇形跡)、Palaeophcyus(古藻跡)、Rhizocorallium(根珊瑚跡)、Teichichnus(墻跡)等(圖4)。

圖4 鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5 亞段生物遺跡化石(a)似沙蠋跡Arenicolites,L57,5-40-67;(b)蛇形跡Ophiomorpha,Sh373,3-58-104;(c)雙趾跡Diplichnites,T33,3-31-56;(d)海生跡Thalassinoides,F14,11-35-36;(e)墻跡Teichichnus,T19,5-54-106;(f)錐跡Conichnus,Sh373,3-60-104Fig.4 Trace fossils of Mamember in the Ordovician,Ordos Basin

這些化石中Arenicolites主要產出于潮坪或濱淺海潮道、潮間帶;Bergaueria多見于濱淺海半咸水環境;Thalassinoides在潮間帶或濱淺海半咸水環境中多見;Helminthopsis可見于各種海洋環境,但正常鹽分淺海和低能淺海環境出現頻率較高;Planolites產出于各深度海洋環境;Ophiomorpha與Lingulichnus多見于微咸水或淡水環境,在潮坪或瀉湖相內出現頻率較高;Aulichnites與Diplichnites多見于潮道內;Palaeophcyus屬于廣相遺跡,潮坪環境多見;Rhizocorallium與Conichnus conicus則主要產出于濱淺海環境;Teichichnus多產于潮下淺水或微咸水環境[30]。

3.4 沉積前古地形

沉積前古地形對后期沉積相發育分布具有明顯的控制作用[31],為分析馬五5亞段沉積前盆地東部古地形特征,采用印模法半定量恢復盆地東部古地形。選取馬五4 1底部全區穩定分布的凝灰巖標志層作為等時界面,統計盆地東部178 口鉆井凝灰巖層至馬五5亞段底部地層厚度作為古地形恢復基礎數據。恢復數據(“印模”)與沉積前古地形呈鏡像關系:厚度小的地方代表古高地,厚度大的區域代表古洼地,據此就可以得到馬五5亞段沉積前盆地東部整體古地形面貌。從所恢復的沉積前古地形圖(圖5)可以看出:馬五5亞段沉積前盆地東部并非“平底”,而是“隆—坳”相間,除環古隆起邊緣地形高以外,盆地東部神木—榆林一帶和米脂—綏德一帶,盆地中部烏審旗東南、橫山東南、靖邊東以及志丹—安塞—延安一帶為相對高地形,其余地區為相對洼地。

圖5 鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5 亞段沉積前古地形Fig.5 Paleotopography of Mamember in the Ordovician,Ordos Basin

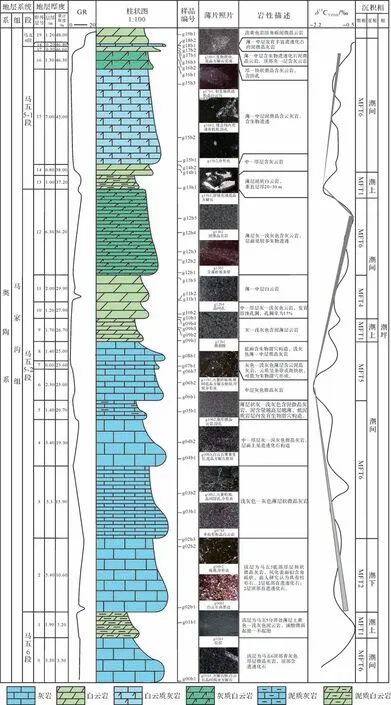

3.5 古海平面變化

自然伽馬曲線標定關家崖實測剖面2~17層為馬五5亞段地層(圖6),各層樣品Mn/Sr值均小于0.5(表1),說明實測剖面馬五5亞段樣品很好地保存了原始海水信息[32],其C同位素曲線可用來反演古海平面升降變化,同位素值與海平面升降正相關[33]。

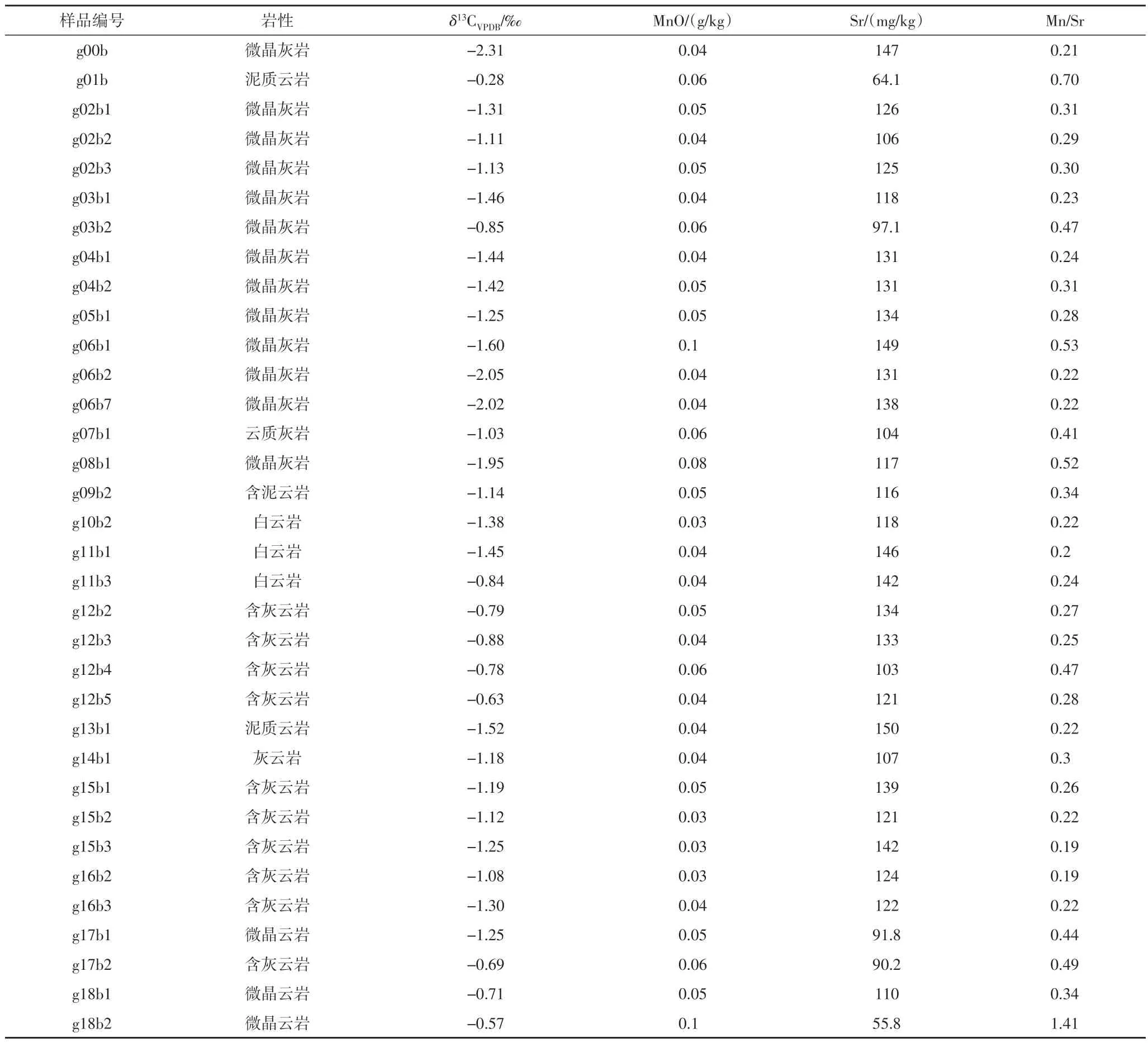

表1 山西興縣關家崖剖面C同位素值與Mn、Sr含量Table 1 Results from Guanjiaya section in Xingxian county,Shanxi province

圖6 山西興縣關家崖剖面馬五5 亞段柱狀圖Fig.6 Columnar section for Ma member,Guanjiaya,in Xingxian county,Shanxi province

4 討論

4.1 沉積環境及模式

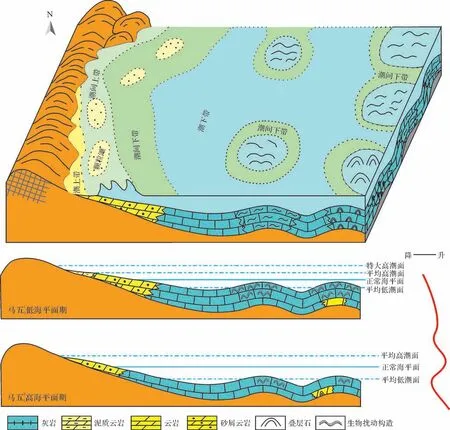

將馬五5亞段沉積微相與經修訂過碳酸鹽巖標準微相[13]對比:MFT1 與RMF22 相當,代表環潮坪環境;MFT2相當于鑲邊臺地SMF23、MFT3與SMF24相當,MFT4 與SMF16-NoN-LAMiNATED相似,這些微相在局限環境(FZ8)中常見;MFT5 相當于SMF18 可見于局限環境或開闊環境(FZ8 或FZ7);MFT6 大致相當于SMF9,可見于開闊環境(FZ7)或深水陸棚(FZ22);MFT7與SMF20相當,可見于蒸發環境或微咸水環境(FZ9)或局限環境(FZ8)。這些微相信息表明馬五5亞段沉積環境以局限環境為主;前文述及的遺跡化石亦指示沉積環境為局限潮坪環境;綜合分析認為鄂爾多斯盆地東部馬五5亞段沉積期為潮坪環境,并依據平均高潮面、平均低潮面和正常海平面將其細分為潮上帶、潮間上帶、潮間下帶與潮下帶等四類亞環境。

微相MFT1代表淺水低能環境,多發育于向上變淺沉積序列(MA2)頂部,生物遺跡化石稀少,多見于潮上帶沉積環境,多分布于靖西古隆起東側環帶內。微相MFT2 代表相對深水低能環境,向上變淺序列(MA1)底部與向上變深序列(MA3)頂部多見,未見遺跡化石,多見于潮下帶沉積環境,廣泛見于靖邊東部各鉆井內。微相MFT3 與MFT5 代表相對高能環境,且MFT3 環境能量高于MFT5,含藻類粒屑,多發育于向上變深序列(MA4)底部,是潮間下帶常見微相類型,多見于盆地中東部安塞、橫山、神木—米脂等古地形相對較高的地區。微相MFT4 代表相對高能環境,砂屑成分為微粉晶白云石,未見藻類,多發育于向上變淺序列(MA2)中上部,MA1 向上變淺序列頂部也常見,是潮間上帶典型微相。MA2 主要發育在靖邊及靖邊以西環古隆起環帶,MFT4微相為該序列過渡微相,向上常演變為MFT1;MA1 主要發育于榆林—神木古地形相對較高地區,MFT4為其頂部微相。微相MFT6為沉積期生物活動產物,通常潮間下帶生物豐富,遺跡化石豐富,巖石受擾動程度強,潮間上帶與潮下帶生物擾動程度依次降低,至潮上帶或潮下低能靜水環境生物活動稀少,不再形成微相MFT6。該微相在全盆地各鉆井段內均可見,MA1沉積序列內擾動強度較強,MA2—MA4 沉積序列內多為中等擾動強度至弱擾動強度;在MA2 沉積序列發育于底部,其余沉積序列則發育于中部。沉積序列內發育位置及生物擾動強度指示MFT6 發育區沉積亞環境差異。微相MFT7 指示潮間下帶至潮下上帶沉積環境,發育于MA3序列底部,主要見于米脂一帶相對高地形處各鉆井馬五5亞段底部1~2 m 內,推測與馬五6亞段膏巖沉積結束后馬五5亞期早期咸化海水環境有關,MFT6應該在盆地膏鹽湖分布區均有發育。上述沉積微相與沉積序列表明盆地不同地區馬五5亞期沉積時沉積環境明顯分異。

馬五5亞段沉積前盆地東部古地形起伏不平(圖5),使沉積亞環境在平面上發生分異:自西向東依次發育潮上帶、潮間上帶、潮間下帶與潮下帶;在東部潮下帶受古地形控制高地形處為潮間帶,即沉積前古地形控制了馬五5亞段發育時期沉積相帶展布規律。當海平面的升降變化(圖6)時,沉積相帶發生規律性遷移:馬五亞期相對馬五亞期海平面下降時,盆地中西部呈環帶分布的相帶向東發生遷移,東部相對高地形處發育的潮間帶分布范圍擴大,甚至出現潮間上帶—潮上帶環境。即馬五5亞段沉積期,沉積前古地形控制了沉積相帶分布規律,而海平面升降使沉積相帶發生遷移,據此建立了馬五5亞期沉積模式(圖7)。

圖7 鄂爾多斯盆地奧陶系馬五5 亞段沉積模式圖Fig.7 Sedimentary model of Ma member in the Ordovician,Ordos Basin

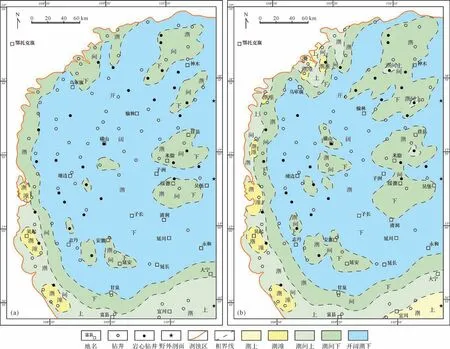

4.2 古地理特征及演化

如前所述,鄂爾多斯盆地東部奧陶系馬五5亞期古地理平面受古地形影響發生分異,呈現出潮上帶、潮間帶與潮下帶有規律環帶分布與東部潮間帶、潮下帶相間出現格局;海平面變化使沉積相帶遷移,海平面下降時潮間帶與潮上帶分布范圍擴大。下文分別詳細闡述馬五期和馬五期古地理特征及其演化過程(圖8)。

圖8 鄂爾多斯盆地奧陶紀馬五 亞期(a)、馬五(b)亞期巖相古地理圖Fig.8 Paleogeography of layers I (a) and II (b) in the Ordovician,Ordos Basin

馬五5亞期古地理特征表明古地形控制沉積環境發生分異,古隆起—坳陷格局控制沉積相帶呈環帶狀分布,而內部次級古地形差異使沉積環境再次發生分異,古地理格局與沉積面貌體現了碳酸鹽巖不同級次的構造—沉積分異作用。海平面波動則使沉積相帶在平面上發生有規律遷移,垂向上在不同地區形成各異的沉積微相組合和沉積演化序列。

5 結論

(1)鄂爾多斯盆地東部馬五5亞段碳酸鹽巖劃分出7 種沉積微相:紋層狀(含膏)泥微晶云巖、紋層狀泥微晶灰巖、亮晶藻礫屑—礫屑灰巖、殘余砂屑粉—細晶云巖、亮晶礫屑—藻砂屑(云)灰巖、生物擾動粉—細晶(灰)云巖、疊層石微晶(灰)云巖,與豐富的遺跡化石共同指示馬五5亞期為潮坪環境。

(2)馬五5亞期沉積前古地形控制潮上帶、潮間上帶、潮間下帶與潮下帶自西向東呈環帶狀分布,東部相對高地形控制潮下帶與潮間帶相間發育;從馬五期到馬五期海平面逐漸下降,西部各沉積相帶向東遷移,東部潮間帶連片分布。

致謝 河南理工大學張立軍副教授幫忙鑒定遺跡化石,研究生李婧娟、方繼瑤、劉夢瑤、許克偉幫助完成部分研究內容,長慶油田勘探開發研究院包洪平、黃道軍、侯云東、張道鋒、史云鶴、高星、魏柳斌在研究中提供基礎資料并給予有益建議,特此感謝!感謝審稿人給予的修改建議及論文編輯給出的審校意見!