拉祜族文化符號(hào)媒介景觀的建構(gòu)反思

趙楠 許媛萍

[摘要]文化反思促進(jìn)文化自覺(jué)。拉祜族歌謠《快樂(lè)拉祜》經(jīng)由電視、報(bào)紙、短視頻等媒介技術(shù)的形塑和傳播形成了“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的態(tài)勢(shì)。研究發(fā)現(xiàn),民族文化符號(hào)的被選擇、單一高頻詞語(yǔ)的固定化以及個(gè)體文化身份追尋導(dǎo)致的低俗化、娛樂(lè)化、同質(zhì)化的內(nèi)容,逐漸成為“快樂(lè)拉祜”媒介景觀建構(gòu)的路徑和策略,成為拉祜族文化全貌的表征。反思這一媒介化的建構(gòu)路徑,發(fā)現(xiàn)少數(shù)民族文化符號(hào)的媒介化過(guò)程其實(shí)遮蔽了文化主體的實(shí)踐能動(dòng)性。民族文化媒介景觀的塑造和傳播應(yīng)該回到文化主體的時(shí)空?qǐng)鲇蛑腥ィ裱幕膬?nèi)生邏輯,進(jìn)行“在地化”的表達(dá),努力尋求民族文化與人民、與社會(huì)、與日常生活的互動(dòng)、互聯(lián)和互通。

[關(guān)鍵詞]媒介景觀;少數(shù)民族文化符號(hào);建構(gòu);快樂(lè)拉祜;文化反思

中圖分類號(hào):C957? 文獻(xiàn)標(biāo)識(shí)碼:A

文章編號(hào):1674-9391(2021)07-0075-10

現(xiàn)代傳媒技術(shù)的迅猛發(fā)展,帶來(lái)了日常生活媒介化的景觀呈現(xiàn),形成了可視化、影像化、娛樂(lè)化的景觀特征,成為人們對(duì)符號(hào)、圖景、表象所建構(gòu)的景觀的消費(fèi)和體驗(yàn)。正如鮑德里亞所宣稱的“消費(fèi)的主體,是符號(hào)的秩序”[1]226。媒介景觀是經(jīng)由媒介制造并產(chǎn)生的一種視覺(jué)化奇觀或宏大景象,彌漫其中的是代表或表征各種文化意義的符號(hào)。恩斯特·卡希爾曾指出,符號(hào)是人類創(chuàng)造的一切文化的標(biāo)識(shí),是連接人和文化的重要中介。[2]少數(shù)民族文化符號(hào)是民族文化經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的歷史積淀而形成的能夠反映本民族文化特征的外在表現(xiàn)形式,它的形成和確立是媒介技術(shù)與社會(huì)多方力量的綜合作用,是民族文化符碼化的表達(dá)。相比于印刷媒介文字符號(hào)富于概念化、抽象化的表述,近年來(lái),借助新型的媒介技術(shù),少數(shù)民族文化符號(hào)的視聽(tīng)化表達(dá)逐漸成為一種趨勢(shì),例如少數(shù)民族題材的短視頻等。經(jīng)由媒介形塑的文化景觀對(duì)傳播民族文化、弘揚(yáng)民族精神產(chǎn)生了積極的作用,同時(shí)也滿足了“他者”的獵奇心態(tài)和對(duì)異域文化的想象。但值得注意的是,少數(shù)民族文化符號(hào)所型塑的媒介景觀通常是多方因素合力建構(gòu)的結(jié)果,而在建構(gòu)的過(guò)程中充滿著選擇與重構(gòu)、遮蔽與去蔽,使得少數(shù)民族文化在傳播與實(shí)踐過(guò)程中,出現(xiàn)諸如過(guò)度追求外在形象包裝、缺乏文化主體性、內(nèi)容同質(zhì)化、低俗化、娛樂(lè)化等問(wèn)題。

歌謠是拉祜族文化的活態(tài)文本,凝聚著廣大拉祜人民的智慧結(jié)晶,是拉祜人民的一種口頭創(chuàng)作與歌唱的文學(xué)。2017年,一首拉祜族歌謠《快樂(lè)拉祜》登上了中央電視臺(tái)《出彩中國(guó)人》節(jié)目。熱情洋溢的拉祜族同胞們?yōu)樵趫?chǎng)的觀眾帶來(lái)了一場(chǎng)極具拉祜族風(fēng)情的歌謠演唱。歡快的節(jié)奏、華麗的服飾、動(dòng)聽(tīng)的拉祜歌謠,立即贏得了在場(chǎng)觀眾的熱烈掌聲。在此契機(jī)下,拉祜人民依托歌謠《快樂(lè)拉祜》打造的民族實(shí)景原生態(tài)歌舞表演,實(shí)現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)、文化的雙豐收,為民族地區(qū)文化扶貧、文化脫貧塑造了一個(gè)典型經(jīng)驗(yàn)。同年,新聞媒體對(duì)《快樂(lè)拉祜》的報(bào)道和關(guān)注度也達(dá)到前所未有的高度。無(wú)論是在電視節(jié)目上登臺(tái)亮相,還是各類新聞媒體的多方報(bào)道,圍繞歌謠《快樂(lè)拉祜》所建構(gòu)的民族文化景觀“快樂(lè)拉祜”,逐漸成為拉祜族的文化符號(hào)與象征。但仔細(xì)觀察這一媒介文化現(xiàn)象,以下問(wèn)題不禁引起我們的思考:在歌謠《快樂(lè)拉祜》的傳唱實(shí)踐過(guò)程中,“快樂(lè)拉祜”媒介景觀呈現(xiàn)何種樣貌?是如何被建構(gòu)的?受到了哪些因素的影響?通過(guò)梳理“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)路徑和呈現(xiàn)狀態(tài),少數(shù)民族文化符號(hào)的媒介化表達(dá)可以給我們帶來(lái)何種反思?

一、媒介景觀與民族文化符號(hào)研究回顧

1959年,法國(guó)哲學(xué)家居伊·德波首次提出“景觀”一詞。直到1969年,德波在其代表作《景觀社會(huì)》一書中對(duì)“景觀”“景觀社會(huì)”①做出理論性的解讀和闡釋。德波認(rèn)為,“景觀不是影像的聚積,而是以影像為中介的人們之間的社會(huì)關(guān)系”[3]3,由此,人與人的社會(huì)關(guān)系從物化變成了媒介化。在德波看來(lái),“景觀是新的社會(huì)批判理論的關(guān)鍵詞,是指一種被展現(xiàn)出來(lái)的可視的景象,也意指一種主體性的、有意識(shí)的表演和作秀”[4]。美國(guó)文化分析學(xué)者道格拉斯·凱爾納在吸收和借鑒德波理論觀點(diǎn)的基礎(chǔ)上,從更加具體、微觀的視角提出了“媒介景觀”概念,是指“能體現(xiàn)當(dāng)代社會(huì)基本價(jià)值觀、引導(dǎo)個(gè)人適應(yīng)現(xiàn)代生活方式,并將當(dāng)代社會(huì)中的沖突和解決方式戲劇化的媒體文化現(xiàn)象,它包括媒體制造的各種豪華場(chǎng)面、體育比賽、政治事件。”[5]2凱爾納“對(duì)多種多樣的媒體奇觀所進(jìn)行的生產(chǎn)、文本和效果的分析是以美國(guó)為基本出發(fā)點(diǎn),目的是為了深入理解當(dāng)代美國(guó)的社會(huì)和文化。”[6]這一說(shuō)明無(wú)疑提醒我們,西方理論的借鑒在中國(guó)本土化的語(yǔ)境下勢(shì)必會(huì)發(fā)生偏離和轉(zhuǎn)向。

2002年1月,由天津社會(huì)科學(xué)出版社出版、陶東風(fēng)等主編的“先鋒學(xué)術(shù)論叢”《文化研究》的第三輯“視覺(jué)文化專輯”[7]中,最早介紹了德波的理論。同年,學(xué)者陳衛(wèi)星通過(guò)回顧美國(guó)“9·11”恐怖襲擊事件,重點(diǎn)分析了大眾傳媒制造的信息對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的影響,他認(rèn)為 “‘9·11事件無(wú)疑成為本世紀(jì)迄今為止最慘烈的媒介景觀。”2006年,德波的《景觀社會(huì)》在中國(guó)出版。在這之后,借鑒“景觀”“媒介景觀”理論展開(kāi)相關(guān)研究成為學(xué)術(shù)界的研究取向。有學(xué)者對(duì)中國(guó)內(nèi)地十年選秀節(jié)目進(jìn)行分析,認(rèn)為在社會(huì)化的媒體語(yǔ)境下,媒體與受眾共建的娛樂(lè)媒介新景觀呈現(xiàn)一種更加多元化的立體效果。[8]有學(xué)者以臺(tái)灣電影中的臺(tái)北影像為研究對(duì)象,發(fā)現(xiàn)經(jīng)由電影所建構(gòu)形成的媒介景觀,已經(jīng)成為一種閱讀城市的方式。[9]在媒介技術(shù)的推動(dòng)下,各類媒介文化現(xiàn)象紛紛涌現(xiàn)。有學(xué)者關(guān)注到主流媒體直播帶貨塑造的媒介景觀是基于消費(fèi)社會(huì)的根基,并強(qiáng)調(diào)要警惕媒介景觀對(duì)真實(shí)生活的操控和影像對(duì)人的規(guī)訓(xùn)。[10]

符號(hào)是文化意義的運(yùn)載工具。媒介景觀的建構(gòu)離不開(kāi)符號(hào)的作用。不同的媒介景觀呈現(xiàn)不同的符號(hào)形態(tài)。有學(xué)者從央視春晚媒介景觀出發(fā),揭示了媒介景觀是媒介化符號(hào)、商業(yè)符號(hào)及意識(shí)形態(tài)符號(hào)三種符號(hào)共同構(gòu)建的結(jié)果。[11]針對(duì)李子柒視頻形成的媒介景觀,有學(xué)者認(rèn)為“李子柒”作為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代出現(xiàn)的“網(wǎng)紅”新符號(hào),是當(dāng)代媒介奇觀中人物符號(hào)在發(fā)揮作用。[12]相比于個(gè)體化意義的符號(hào)所建構(gòu)形成的媒介景觀,依托不同的地域特征、歷史文化、生活慣習(xí)、情感觀念等因素所形成的少數(shù)民族文化符號(hào),一直深受媒介傳播的青睞。

少數(shù)民族文化符號(hào)是民族文化的符碼化,是文化意義的表征和傳遞。目前,學(xué)界關(guān)于少數(shù)民族文化符號(hào)的研究層出不窮,主要包含兩個(gè)方面:首先是針對(duì)民族文化符號(hào)在具體文化實(shí)踐和社會(huì)背景下的應(yīng)用與表達(dá)。比如中國(guó)動(dòng)漫電影中對(duì)民族符號(hào)的理解逐漸從外到內(nèi)實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)向[13]、民族符號(hào)在視覺(jué)文化的影響下實(shí)現(xiàn)的審美嬗變[14]以及消費(fèi)行為影響下的民族符號(hào)研究[15];其次是圍繞特定單一民族的文化符號(hào)展開(kāi)相關(guān)研究。比如達(dá)斡爾民族影像的文化符號(hào)研究[16]、新疆維吾爾族電影創(chuàng)作中民族符號(hào)研究[17]、西藏影像中敘事符號(hào)[18]以及土家族民族符號(hào)傳播[19]等。這些研究通過(guò)對(duì)特定文本中的民族文化符號(hào)展開(kāi)挖掘,歸納特征,力圖表現(xiàn)民族符號(hào)在傳播民族精神、傳遞文化意蘊(yùn)等方面發(fā)揮著重要的作用和價(jià)值。

從民族文化符號(hào)目前的研究現(xiàn)狀來(lái)看,以媒介景觀理論展開(kāi)的相關(guān)研究其數(shù)量并不多,主要涉及影視作品中民族文化形象的符號(hào)解讀與民族形象建構(gòu)的研究[20]以及借鑒景觀理論探討新疆文化產(chǎn)業(yè)的困境及發(fā)展的研究。[21]筆者梳理發(fā)現(xiàn),采取文化批判的研究視角,借鑒媒介景觀理論,對(duì)少數(shù)民族文化符號(hào)展開(kāi)研究,還具有較大的討論空間和研究?jī)r(jià)值。因此,本文將試圖打破以往大多停留在對(duì)民族文化符號(hào)傳播現(xiàn)象層面的關(guān)注,對(duì)少數(shù)民族文化符號(hào)媒介景觀的建構(gòu)與生成展開(kāi)一次路徑化的探尋與追索,以此來(lái)剖析少數(shù)民族文化符號(hào)在媒介景觀的建構(gòu)過(guò)程中存在的問(wèn)題與不足,進(jìn)而以實(shí)現(xiàn)少數(shù)民族文化健康傳播為目標(biāo)來(lái)進(jìn)一步反思媒介景觀建構(gòu)過(guò)程中對(duì)少數(shù)民族文化符號(hào)的運(yùn)用與表達(dá)。

二、“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的呈現(xiàn)

地處云南省西南部的瀾滄拉祜族自治縣,是全國(guó)唯一的拉祜族自治縣。“其中拉祜族人口占全國(guó)拉祜族人口的一半、全球拉祜族人口的三分之一” ②坐落在該縣東南部酒井鄉(xiāng)勐根村的老達(dá)保村民小組,憑借一首傳唱度頗高的少數(shù)民族歌謠而家喻戶曉。歌謠《快樂(lè)拉祜》原本是一首來(lái)自國(guó)外的拉祜族歌曲,在經(jīng)過(guò)一系列改編、填詞等創(chuàng)作之后最終形成如今的版本。③《快樂(lè)拉祜》使用拉祜語(yǔ)進(jìn)行演唱,樂(lè)器吉他進(jìn)行伴奏,隨時(shí)可以配曲歌唱。其節(jié)奏明快、旋律動(dòng)聽(tīng)、朗朗上口、寓意美好,成為拉祜族文化全貌的象征和表達(dá)。2007年,作為云南省27個(gè)深度貧困縣之一的瀾滄縣,在有關(guān)政策的支持和帶動(dòng)下,“啟動(dòng)13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)綜合文化站建設(shè),全面實(shí)施‘興邊富民文化建設(shè)工程,投入資金300萬(wàn)元。同年5月,瀾滄縣成立拉祜族文化保護(hù)傳承開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組,制定了《瀾滄縣整體推進(jìn)拉祜族文化興縣戰(zhàn)略實(shí)施方案》,確定了重點(diǎn)開(kāi)發(fā)少數(shù)民族旅游文化產(chǎn)業(yè)的8個(gè)農(nóng)村景點(diǎn)”[22],其中就有唱響歌謠《快樂(lè)拉祜》的老達(dá)保。挖掘少數(shù)民族文化資源,抓實(shí)民族文化扶貧路徑,在精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧的道路上,瀾滄縣老達(dá)保著力打造“快樂(lè)拉祜”文化品牌,從事原生態(tài)民族歌舞文化表演。

據(jù)了解,老達(dá)保2013年成立快樂(lè)拉祜演藝公司,至今共演出760余次,接待游客12.5萬(wàn)余人次,實(shí)現(xiàn)演出收入430萬(wàn)元,群眾分紅345萬(wàn)元,人均分紅達(dá)17285元。2021年1月老達(dá)保文化扶貧項(xiàng)目被確定為首批全國(guó)脫貧攻堅(jiān)交流考察點(diǎn)。④老達(dá)保文化扶貧、文化脫貧的有效做法吸引了全國(guó)各地媒體的報(bào)道和關(guān)注,一種經(jīng)由現(xiàn)代媒介技術(shù)支持與塑造的“快樂(lè)拉祜”景觀成為“一種傳播技術(shù)所生產(chǎn)的再現(xiàn)”[24]。

(一)電視媒介:民族文化符號(hào)的全景式呈現(xiàn)

“我18歲看《蘆笙戀歌》的時(shí)候,從沒(méi)想過(guò)拉祜族的歌曲能唱到國(guó)家大劇院,唱到中央電視臺(tái),唱到外國(guó)去。”⑤老達(dá)保村民李石開(kāi)曾經(jīng)在接受采訪時(shí)說(shuō)道。如今,他的女兒李娜倮憑借自幼學(xué)習(xí)吉他、會(huì)唱歌更會(huì)創(chuàng)作的本領(lǐng)成為拉祜族文化代言人,頻頻亮相中央電視臺(tái)及地方衛(wèi)視綜藝節(jié)目,一度擴(kuò)大了歌謠《快樂(lè)拉祜》的知名度。其實(shí)早在2012年,《民歌中國(guó)》節(jié)目就邀請(qǐng)拉祜族歌手扎約現(xiàn)場(chǎng)彈唱歌謠《快樂(lè)拉祜》,這也是歌謠初次登上電視熒屏,出現(xiàn)在廣大觀眾的視野中。之后,2016年安徽衛(wèi)視的《中國(guó)農(nóng)民歌會(huì)》、2017年中央電視臺(tái)的《出彩中國(guó)人》、中央電視臺(tái)音樂(lè)頻道的《美麗中國(guó)唱起來(lái)》以及2021年中央電視臺(tái)農(nóng)業(yè)農(nóng)村頻道節(jié)目的播出,不論是地市級(jí)還是中央級(jí)的電視媒體,都圍繞歌謠《快樂(lè)拉祜》向世人展示了一場(chǎng)經(jīng)由媒介技術(shù)所生產(chǎn)出來(lái)的拉祜族文化景觀。

經(jīng)過(guò)觀察,筆者發(fā)現(xiàn),歌謠《快樂(lè)拉祜》的電視媒介景觀所呈現(xiàn)的不僅僅是一次簡(jiǎn)單的文化節(jié)目表演,更是一種對(duì)少數(shù)民族文化的展示和推崇。色彩鮮艷、婀娜多姿的長(zhǎng)衣筒裙,民族遷徙的見(jiàn)證者——黑布包頭,體現(xiàn)拉祜族婦女紡織技術(shù)的棉織挎包,自然純正、富有識(shí)別力的拉祜族語(yǔ)言,蘆笙、象腳鼓、吉他等極具民族特色的樂(lè)器,這些拉祜族文化符號(hào)在經(jīng)過(guò)電視節(jié)目的制作與加工后,實(shí)現(xiàn)了民族元素全景化的媒介表達(dá)。民族元素構(gòu)成的民族文化符號(hào)是各少數(shù)民族在歷史積淀的長(zhǎng)河中經(jīng)過(guò)習(xí)得傳承和保護(hù)下來(lái)的,能夠代表本民族與其他民族相區(qū)別的文化獨(dú)特性。這種獨(dú)具特色的文化符號(hào)主要包括語(yǔ)言、服飾和民俗。在民族觀念意識(shí)不斷增強(qiáng)的背景下,這些文化符號(hào)“都可能被固定下來(lái),被不斷加工或者深化,最終被人們視為本民族的象征。這些象征符號(hào)或標(biāo)志著本民族在歷史上的輝煌,或者標(biāo)志著本民族與其他族群的區(qū)分,成為對(duì)下一代進(jìn)行民族意識(shí)教育的主要內(nèi)容”[24]137。歌謠《快樂(lè)拉祜》在經(jīng)由電視媒介藝術(shù)化的表達(dá)后,展現(xiàn)了拉祜族這一少數(shù)民族熱情、歡樂(lè)、淳樸的民族形象,少數(shù)民族文化符號(hào)的全景化呈現(xiàn)塑造了一種民族文化身份的確立與表達(dá),賦予了觀眾對(duì)該民族文化空間的想象和幻想。

(二)報(bào)紙媒介:提供了豐富的想象空間

歌謠《快樂(lè)拉祜》的電視媒介景觀提升了老達(dá)保的知名度和曝光度。與電視媒介呈現(xiàn)的圖像符號(hào)所不同的是,報(bào)紙媒介通過(guò)文字符號(hào)的描述在形塑“快樂(lè)拉祜”景觀效應(yīng)的過(guò)程中同樣也發(fā)揮了重要作用。依托中國(guó)國(guó)家數(shù)字圖書館慧科中文報(bào)紙數(shù)據(jù)庫(kù),以“老達(dá)保”“歌舞”“快樂(lè)拉祜”為關(guān)鍵詞,設(shè)定時(shí)間范圍:2006年1月至2021年3月,在全國(guó)報(bào)刊范圍內(nèi)進(jìn)行檢索。檢索發(fā)現(xiàn):

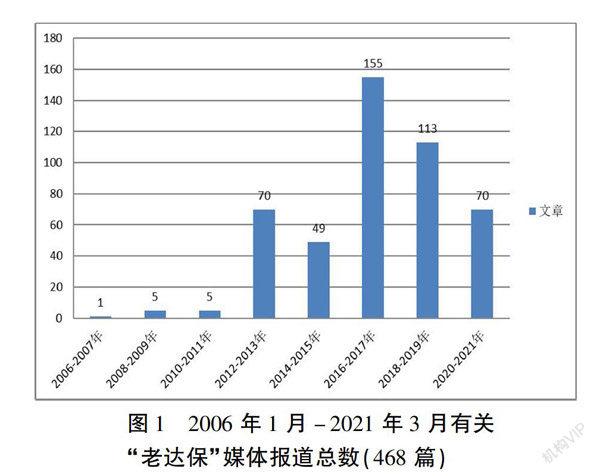

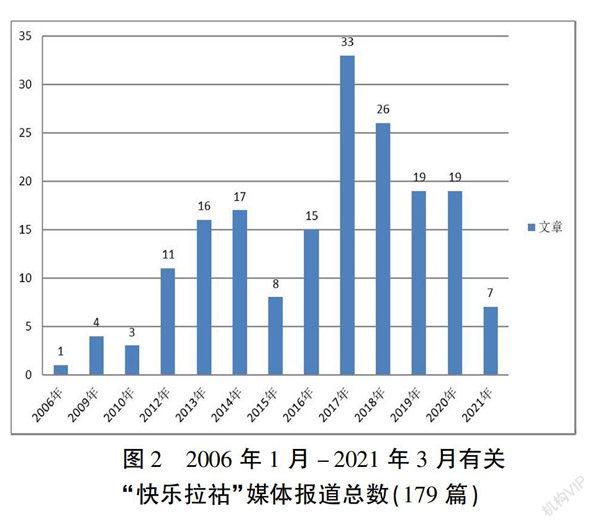

輸入關(guān)鍵詞“老達(dá)保”,共檢索出有關(guān)媒體報(bào)道468篇(見(jiàn)圖1),主要包含政治、經(jīng)濟(jì)、文化等各個(gè)方面。為進(jìn)一步契合研究主題,嘗試發(fā)現(xiàn)媒體報(bào)道在塑造“快樂(lè)拉祜”景觀效應(yīng)呈現(xiàn)何種態(tài)勢(shì),在之前檢索的基礎(chǔ)上,再次輸入關(guān)鍵詞“歌舞”“快樂(lè)拉祜”,邏輯關(guān)系為“或”,共檢索出179篇(見(jiàn)圖2)。其中2015年至2017年連續(xù)三年媒體報(bào)道數(shù)量呈現(xiàn)直線上升趨勢(shì),并且在2017年達(dá)到報(bào)道數(shù)量最高點(diǎn)。究其原因,筆者認(rèn)為可以從媒體報(bào)道的內(nèi)容文本中尋求解答。33篇媒體報(bào)道的文本內(nèi)容大致可以分成兩類:一類是宣傳報(bào)道“文化+旅游”脫貧模式。2017年,老達(dá)保村成立的快樂(lè)拉祜演藝有限公司打造的《快樂(lè)拉祜》實(shí)景歌舞演出,創(chuàng)收達(dá)到214萬(wàn)元,群眾分紅168萬(wàn)元,成功帶動(dòng)當(dāng)?shù)剞r(nóng)特產(chǎn)品及民族文化旅游的發(fā)展。一條文化扶貧的造血之路經(jīng)由媒體宣傳報(bào)道而逐漸形成。區(qū)別于經(jīng)驗(yàn)?zāi)J降奶剿髋c歸納,媒體報(bào)道的另一類視角聚焦于典型人物李娜倮。她被譽(yù)為“帶領(lǐng)鄉(xiāng)親致富的百靈鳥”,被選拔為全國(guó)勞動(dòng)模范、脫貧攻堅(jiān)先進(jìn)代表,生動(dòng)鮮活的人物事跡、女性形象的新時(shí)代展現(xiàn)、脫貧攻堅(jiān)主旋律的契合等文化標(biāo)簽的塑造,是促使報(bào)道數(shù)量激增的另一個(gè)主要原因。

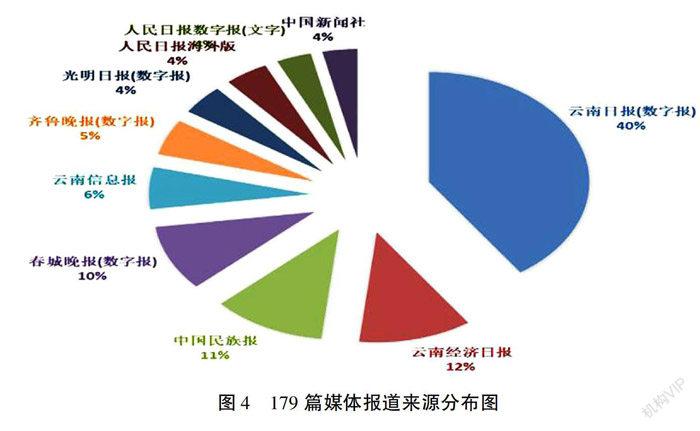

179篇媒體報(bào)道主要來(lái)自《云南日?qǐng)?bào)》(占比40%)、《云南經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》(占比12%)、《中國(guó)民族報(bào)》(占比11%)、《春城晚報(bào)》(占比10%)等報(bào)紙刊物,其中《光明日?qǐng)?bào)》《人民日?qǐng)?bào)》以及《人民日?qǐng)?bào)海外版》等中央級(jí)媒體也發(fā)布了相關(guān)報(bào)道。由此可見(jiàn),憑借地理位置優(yōu)勢(shì),加之新聞?shì)浾撔麄鳎颇鲜”就撩襟w對(duì)老達(dá)保《快樂(lè)拉祜》的報(bào)道居于前列,尤其作為云南省委機(jī)關(guān)報(bào)《云南日?qǐng)?bào)》,在新聞采寫及報(bào)道過(guò)程中,更是成為了報(bào)道的主力軍。

通過(guò)對(duì)上述179篇媒體報(bào)道文本內(nèi)容進(jìn)行詞類整理,剔除掉介詞、連詞等無(wú)效詞匯后,得到高頻詞云(見(jiàn)圖5)和23個(gè)高頻特征詞。文化、民族、老達(dá)保3個(gè)詞匯出現(xiàn)頻率最高,分別為1447次、1108次、965次。此外,脫貧、快樂(lè)、吉他也位居高頻詞前列,分別為450次、404次、390次。關(guān)鍵詞語(yǔ)所具備的概括性、指向性和可延展性等特征,為“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)提供了豐富的想象空間。由此反映出,“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)離不開(kāi)報(bào)道中關(guān)鍵詞語(yǔ)的高頻率出現(xiàn)。

(三)短視頻:個(gè)體文化身份的自覺(jué)化表達(dá)

20世紀(jì)30年代,海德格爾就曾指出,人們現(xiàn)在正在進(jìn)入一個(gè)“世界圖像時(shí)代,世界被把握為圖像了”[25]79。如今,九十多年前的預(yù)言早已成為現(xiàn)實(shí)。近年來(lái)中國(guó)短視頻行業(yè)發(fā)展迅猛,隨著注冊(cè)用戶數(shù)量的激增,短視頻對(duì)社會(huì)產(chǎn)生的影響也隨之?dāng)U大,逐漸形成“景觀”態(tài)勢(shì)。“在現(xiàn)代生產(chǎn)條件無(wú)所不在的社會(huì),生活本身展現(xiàn)為景觀的龐大堆聚”,[3]3“看”與“被看”成為常態(tài)。

相比于抖音短視頻的流行時(shí)尚風(fēng)格,快手平臺(tái)聚焦于普通百姓日常生活化的表達(dá)。在快手平臺(tái),筆者輸入“拉祜”關(guān)鍵詞,共搜索出帶有拉祜的用戶名大約有292個(gè)。其中粉絲數(shù)量達(dá)到2W+的“云南拉祜裸裸”用戶排名靠前。在朋友的幫助下,筆者有幸和該用戶李倮取得聯(lián)系,并多次通過(guò)電話、微信等方式進(jìn)行溝通和交流。據(jù)李倮講述,“2015年左右,我第一次知道抖音、快手這些軟件,覺(jué)得好玩,就下載下來(lái)并注冊(cè)了賬號(hào),發(fā)現(xiàn)里面都是一些拍攝的小視頻,于是我也學(xué)著開(kāi)始拍攝我自己身邊發(fā)生的事情,但是我不懂那些技術(shù),拍的不好,也沒(méi)什么粉絲,我也就沒(méi)管它了”。偶然的嘗試和體驗(yàn)并未給李倮帶來(lái)過(guò)多的思考和認(rèn)識(shí),從城市的忙碌到返鄉(xiāng)的悠閑,讓李倮再次想到了拍攝短視頻。“家里發(fā)生了些事情,不得不回來(lái)老達(dá)保。你也知道,在農(nóng)村不像城市那么忙,有大把的時(shí)間,閑著無(wú)聊我就又想起了拍視頻。我拍攝的視頻大部分都是我自己,比如唱拉祜歌,我會(huì)把流行歌曲改編成拉祜語(yǔ),沒(méi)想到粉絲還挺喜歡。”具有少數(shù)民族特征的民族語(yǔ)言為李倮的短視頻拍攝打開(kāi)了局面,初嘗被人關(guān)注的喜悅滋味,李倮似乎找到了拍攝短視頻的自信。在這之后,老達(dá)保寨子的秀美風(fēng)光、村民們農(nóng)忙之余跳起來(lái)的蘆笙舞、酸甜可口的拉祜族美食、田地里農(nóng)作物的種植等少數(shù)民族日常生活化的場(chǎng)景成為了李倮短視頻的主要內(nèi)容。至于為何選取這些內(nèi)容進(jìn)行拍攝,李倮是這樣認(rèn)為的,“我們是拉祜族,和其他民族不一樣,大家喜歡看不一樣的。現(xiàn)在手機(jī)拍攝很方便,向大家宣傳我們的寨子,傳播我們拉祜族文化,讓大家知道我們”。在采訪的最后,筆者讓李倮用幾個(gè)詞語(yǔ)來(lái)形容一下自己的民族,他選擇了“快樂(lè)”“善良”和“樸實(shí)”三個(gè)詞作為回應(yīng)。

文化身份的回歸,是李倮短視頻成功的主要原因。拉祜語(yǔ)改編的流行歌曲讓李倮獲得了點(diǎn)贊和關(guān)注,民族語(yǔ)言的使用逐漸成為拉祜族短視頻拍攝所采用的主要表達(dá)方式。“語(yǔ)言,特別是發(fā)展成熟的語(yǔ)言,才是自我認(rèn)同的根本要素,才是建立一條無(wú)形的、比地域性更少專橫性、比種族性更少排外性的民族邊界的要素。”[26]56民族語(yǔ)言是民族文化身份得以體現(xiàn)的最直接的方式,是民族文化認(rèn)同得到增強(qiáng)最有效的途徑。相比于電視媒介民族元素的全景化表達(dá)和報(bào)紙媒介詞語(yǔ)的高頻率出現(xiàn),短視頻塑造的景觀更加生活化、日常化和個(gè)體化。這源于短視頻的拍攝者大部分是生活在本民族地區(qū)的族民們,拍攝內(nèi)容也主要是圍繞自己身邊發(fā)生的事和人,例如下地勞作、河塘摸魚、節(jié)日慶祝、唱歌跳舞、玩耍嬉戲等。個(gè)體生命的文化實(shí)踐和日常表達(dá)豐富了短視頻媒介建構(gòu)的“快樂(lè)拉祜”文化景觀。對(duì)文化身份/認(rèn)同的自覺(jué)性和主動(dòng)性,使得民族認(rèn)同感和族群身份意識(shí)在短視頻媒介景觀中得到進(jìn)一步的增強(qiáng),正如“每一個(gè)人身上都托帶著一個(gè)世界,由他所見(jiàn)過(guò)、愛(ài)過(guò)的一切所組成的世界,即使他看起來(lái)像是在另外一個(gè)不同的世界里旅行、生活,他仍然不停地回到他身上所托帶著的那個(gè)世界里去。”[27]39然而,由于視頻拍攝技術(shù)能力的不均衡以及個(gè)體認(rèn)知的差異,拉祜用戶拍攝的短視頻也存在一定的低俗化、同質(zhì)化和娛樂(lè)化,這對(duì)拉祜族文化的呈現(xiàn)勢(shì)必會(huì)造成一定的影響。

三、“快樂(lè)拉祜”媒介景觀建構(gòu)的影響因素

喬治·格伯納在傳播學(xué)領(lǐng)域提出過(guò)“形塑論”⑥的概念,他認(rèn)為,在大眾媒體形塑的背后,是對(duì)價(jià)值觀的選擇和整合,并且助力該價(jià)值觀成為影響受眾的行為與觀念。盡管“形塑論”是基于對(duì)大眾媒體的視角分析,但是仍然對(duì)探尋媒介景觀形成背后的深層次含義具有啟發(fā)。歌謠《快樂(lè)拉祜》在經(jīng)過(guò)電視、報(bào)紙、短視頻這三種不同的媒介化建構(gòu)之后,成功塑造了“快樂(lè)拉祜”這一民族文化符號(hào)景觀,究其緣由,形塑背后的驅(qū)動(dòng)力主要來(lái)自技術(shù)理性的發(fā)展、文化產(chǎn)業(yè)的打造以及意識(shí)形態(tài)(政治性)的宣傳。

(一)技術(shù)理性的發(fā)展

科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,帶來(lái)社會(huì)生產(chǎn)力與生產(chǎn)關(guān)系的變革。媒介技術(shù)的更新?lián)Q代恰好成為技術(shù)發(fā)展的一個(gè)重要表現(xiàn)。印刷術(shù)的到來(lái),促使文字信息得以更長(zhǎng)時(shí)間的保留和存儲(chǔ);電子物理技術(shù)的發(fā)明,帶來(lái)直觀化、生動(dòng)性、富有表現(xiàn)力的視聽(tīng)語(yǔ)言;互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)帶來(lái)的數(shù)字革命,催生了自媒體便捷性、社交化、智能化的快速發(fā)展。媒介技術(shù)的迭代更新,為“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)與型塑提供了技術(shù)層面的支持與幫助。通過(guò)電視圖像、報(bào)紙文字、短視頻畫面所構(gòu)筑的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀,日益成為拉祜族的文化表征。技術(shù)理性的發(fā)展與進(jìn)步,為民族文化的傳播提供了更加便捷的條件。與此同時(shí),媒介技術(shù)的使用也正在成為一種社會(huì)形式的反映。在這種反映過(guò)程中,技術(shù)并不完全處于一種中立的態(tài)度,對(duì)它的使用往往會(huì)注入更加復(fù)雜的社會(huì)因素的影響,正如馬爾庫(kù)塞曾指出的“社會(huì)控制的現(xiàn)行形式在新的意義上是技術(shù)的形式”[28]10。“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)離不開(kāi)媒介技術(shù)的飛速發(fā)展,更離不開(kāi)背后復(fù)雜的社會(huì)因素。技術(shù)與社會(huì)之間的必然聯(lián)系,恰好為社會(huì)符號(hào)化奠定了基礎(chǔ)。

(二)文化產(chǎn)業(yè)的打造

文化產(chǎn)業(yè)作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè),近年來(lái)發(fā)展勢(shì)頭猛進(jìn),尤其是在具有民族文化資源的少數(shù)民族地區(qū)。云南瀾滄老達(dá)保打造的拉祜族原生態(tài)實(shí)景歌舞表演《快樂(lè)拉祜》,成為當(dāng)?shù)匚幕a(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心紐帶。圍繞歌謠《快樂(lè)拉祜》所延伸的特色民宿、風(fēng)味餐飲、民俗體驗(yàn)等文化產(chǎn)業(yè)事項(xiàng),直接帶來(lái)了可觀的經(jīng)濟(jì)效益。“文化產(chǎn)業(yè)的本質(zhì)是物化的精神生產(chǎn)互動(dòng)于人與社會(huì)再生產(chǎn)的現(xiàn)代系統(tǒng),是依托技術(shù)——資本結(jié)構(gòu),由具備‘工業(yè)化—市場(chǎng)化—系統(tǒng)化特征的‘產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)方式實(shí)現(xiàn)。”[29]民族文化符號(hào)、民俗風(fēng)情、歌舞表演等物化的精神生產(chǎn)作用于人與社會(huì)并再生產(chǎn)出一個(gè)現(xiàn)代系統(tǒng),在這個(gè)現(xiàn)代系統(tǒng)的加工廠中,以媒介技術(shù)為核心的技術(shù)——資本結(jié)構(gòu)類似于加工廠的總開(kāi)關(guān),作為生產(chǎn)力的工業(yè)化、資源配置的市場(chǎng)化以及文化經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的系統(tǒng)化就是這個(gè)現(xiàn)代系統(tǒng)中的原材料,依托總開(kāi)關(guān)的使用,原材料的相互作用、相互影響,最終生成了少數(shù)民族文化產(chǎn)業(yè)。圍繞歌謠《快樂(lè)拉祜》打造的實(shí)景原生態(tài)民族歌舞文化產(chǎn)業(yè),核心是商業(yè)符號(hào)在發(fā)揮作用。商業(yè)符號(hào)的建構(gòu)進(jìn)一步型塑了“快樂(lè)拉祜”媒介景觀。

(三)意識(shí)形態(tài)(政治性)的宣傳

在黨的十九大報(bào)告中,習(xí)近平總書記明確提出牢牢掌握意識(shí)形態(tài)工作領(lǐng)導(dǎo)權(quán)這一重大任務(wù)。意識(shí)形態(tài)建設(shè)在一定意義上就是傳播能力建設(shè)。作為黨和國(guó)家宣傳工作的重要載體,大眾媒介承擔(dān)著重要的政治使命。我國(guó)是一個(gè)擁有五十六個(gè)民族的多民族國(guó)家,民族文化豐富多彩,民族特征風(fēng)格鮮明。挖掘民族特色、傳遞民族聲音、塑造民族形象,是大眾媒介義不容辭的責(zé)任。《民歌中國(guó)》《中國(guó)農(nóng)民歌會(huì)》《出彩中國(guó)人》等電視節(jié)目不僅為傳播少數(shù)民族文化搭建平臺(tái)和創(chuàng)造機(jī)會(huì),同時(shí)也增強(qiáng)了少數(shù)民族同胞的獲得感和融入感。2021年,我國(guó)脫貧攻堅(jiān)取得全面勝利。西南邊疆少數(shù)民族地區(qū)是我國(guó)脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng),惡劣的自然環(huán)境、偏僻的地理位置、落后的生產(chǎn)條件、閉塞的思想觀念成為限制少數(shù)民族地區(qū)發(fā)展的主要因素。在脫貧攻堅(jiān)的道路上,黨的宣傳工作發(fā)揮了重要作用。樹(shù)立勞動(dòng)脫貧模范人物李娜倮,用音樂(lè)實(shí)現(xiàn)小康夢(mèng)想,帶領(lǐng)全村百姓發(fā)展旅游業(yè),成為拉祜文化的代言人,發(fā)揮了榜樣示范引領(lǐng)的作用;總結(jié)凝練脫貧攻堅(jiān)新舉措,“文化扶貧帶來(lái)好日子”⑦“幸福歌兒唱出美好生活——云南普洱市瀾滄拉祜族自治縣老達(dá)保寨的脫貧故事”⑧等媒體報(bào)道的文化脫貧模式,不僅提供了脫貧攻堅(jiān)智慧經(jīng)驗(yàn),同時(shí)在某種程度上,也為融入國(guó)家主旋律,實(shí)現(xiàn)民族團(tuán)結(jié),筑牢中華民族共同體意識(shí)建構(gòu)了一個(gè)具有價(jià)值導(dǎo)向的文化模式,而這個(gè)文化模式正是得到國(guó)家認(rèn)可并提倡的。

四、“快樂(lè)拉祜”媒介景觀建構(gòu)路徑引發(fā)的反思

波德里亞有言,“原始社會(huì)有面具,資產(chǎn)階級(jí)社會(huì)有鏡子,而我們有影像”[30]76。在視覺(jué)圖景成為整個(gè)社會(huì)的主導(dǎo)形態(tài)后,“現(xiàn)實(shí)顯現(xiàn)于景觀,景觀就是現(xiàn)實(shí)。這種彼此的異化乃是現(xiàn)存社會(huì)的支撐與本質(zhì)。”[3]4拉祜族傳統(tǒng)歌謠經(jīng)由媒介所建構(gòu)形成的媒介景觀是一次少數(shù)民族文化傳播的路徑探索和方法找尋。只不過(guò)在媒介化的傳播過(guò)程中出現(xiàn)了不同程度的偏離和異化。在對(duì)拉祜族歌謠媒介景觀的具體呈現(xiàn)進(jìn)行描述以及景觀形塑背后的影響因素進(jìn)行分析之后,我們不禁要問(wèn),電視、報(bào)紙、短視頻三種媒介塑造的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀是如何對(duì)傳統(tǒng)拉祜族歌謠傳唱實(shí)踐進(jìn)行選擇與重構(gòu)的?又是如何借助藝術(shù)化、審美化的表達(dá)實(shí)現(xiàn)少數(shù)民族日常生活的遮蔽與去蔽?這應(yīng)該就是德波所提出的革命策略“在日常生活中摧毀景觀,揭露景觀的異化本質(zhì),使人的生活重新成為真實(shí)存在的瞬間”[3]36。因此,本文將從媒介景觀建構(gòu)的主體、媒介景觀建構(gòu)的客體以及媒介景觀的觀看者三個(gè)維度展開(kāi)討論并反思。這樣的劃分可能略顯粗糙,但有助于更好地理解少數(shù)民族文化的傳播與發(fā)展。

(一)主體:專業(yè)性媒體的“在地性”表達(dá)與大眾化媒體的異軌策略

媒介景觀的建構(gòu)離不開(kāi)媒介技術(shù)的發(fā)展。作為景觀建構(gòu)的主體,即媒介,既包括像報(bào)紙、電視等專業(yè)性媒體,也涉及微博、微信、短視頻等大眾化媒體。專業(yè)性媒體由于具備良好的專業(yè)知識(shí)和技術(shù)能力,往往成為社會(huì)輿論的引導(dǎo)者、價(jià)值觀念的引領(lǐng)者和文化信息的傳播者。然而經(jīng)由電視所塑造的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀是一次民族文化符號(hào)被選擇和被建構(gòu)的過(guò)程。經(jīng)由報(bào)紙所呈現(xiàn)的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀是單一的高頻詞語(yǔ)的固定化表達(dá)和印象刻畫。不論是電視還是報(bào)紙,專業(yè)性媒體都采用了他者的想象來(lái)建構(gòu)拉祜族形象,這種“運(yùn)用自我來(lái)理解另外的生活世界”[31]的視角對(duì)文化的歷史書寫的確造成一種無(wú)形的傷害。因此,專業(yè)性媒體追求“在地性”表達(dá)成為一種價(jià)值旨?xì)w。所謂的“在地性”,在筆者看來(lái),是一種回到文化內(nèi)部的表達(dá),尋求真正的文化主體,遵循一種“可持續(xù)生存的內(nèi)部邏輯”。[32]這一“內(nèi)部邏輯”就是“民間社會(huì)運(yùn)作的真正邏輯和民眾思考的真實(shí)感受”。這就使得我們必須“扎根日常生活的本土的心理、價(jià)值、文化結(jié)構(gòu),從內(nèi)部去探察文化,了解其運(yùn)行機(jī)制,而不是站在外面對(duì)文化進(jìn)行描述和敘述”[33]2。

異軌是一種異于常規(guī)的行為,是通過(guò)模仿、戲謔、搞怪來(lái)實(shí)現(xiàn)一種諷刺的意味和暗示。德波所認(rèn)為的異軌,就是對(duì)現(xiàn)有意識(shí)形態(tài)的重新調(diào)整、賦值,它代表著一種顛覆,即新的意義的產(chǎn)生。大眾化媒體的到來(lái),為個(gè)體的書寫和表達(dá)提供了平臺(tái)。相比于專業(yè)主流媒體呈現(xiàn)的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀,短視頻等大眾化媒體充斥著搞怪、戲謔和模仿,源自日常生活的文化實(shí)踐被呈現(xiàn)在移動(dòng)屏幕上,在一定程度上打破了主流景觀的限定。多姿多彩的民族文化事項(xiàng)透過(guò)鏡頭被喚醒,這種顛覆主流的觀念被無(wú)聲無(wú)息地傳達(dá)出來(lái),還原了一個(gè)較為全面的、真實(shí)的“快樂(lè)拉祜”。高默波曾在《高家村》一書中就“歷史由誰(shuí)而寫,為誰(shuí)而寫”的問(wèn)題進(jìn)行了深刻的回答,他認(rèn)為精英的故事“不能代表中國(guó)”,更不是“全中國(guó)人民的故事”[34]17-22。少數(shù)民族文化的歷史書寫應(yīng)該回到廣大少數(shù)民族普通勞動(dòng)者中去,追尋一種樸素、真實(shí)、自然、自覺(jué)的文化形態(tài)——“拿起鋤頭下地干活,放下背簍上臺(tái)唱歌”。

(二)客體:挖掘民族文化內(nèi)涵、激發(fā)內(nèi)生動(dòng)力、實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)互連

“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的建構(gòu)離不開(kāi)像拉祜族歌謠這種充滿特色的民族文化傳統(tǒng)。民族文化傳統(tǒng)是媒介景觀建構(gòu)的原材料,更是實(shí)現(xiàn)民族文化健康傳播的核心要素。少數(shù)民族文化傳統(tǒng)是經(jīng)過(guò)歷史歲月長(zhǎng)河的積淀而最終內(nèi)化于個(gè)體的生命實(shí)踐,小到吃穿住行的生活方面,大到一個(gè)民族的價(jià)值觀念和思想情感。因此,少數(shù)民族文化資源的展現(xiàn)不能只停留在滿足大眾獵奇心態(tài)這種類似工具效用的做法,而是要回到民族文化的生發(fā)空間。因?yàn)殪`活生動(dòng)的生發(fā)空間恰恰是民族文化賴以生存的土壤。經(jīng)由媒介塑造的文化符號(hào)“快樂(lè)拉祜”,一度成為拉祜族文化全方位的“代言人”。這個(gè)具有概括性、代表性的文化符號(hào)在被媒介化之后所產(chǎn)生的景觀效應(yīng),在一定程度上已經(jīng)造成拉祜族多元文化主體性的喪失和結(jié)構(gòu)力量的缺失。因此,挖掘少數(shù)民族文化內(nèi)涵,激發(fā)少數(shù)民族地區(qū)內(nèi)生動(dòng)力,決不能僅僅只是依靠“漂浮于鄉(xiāng)村社會(huì)結(jié)構(gòu)表面的展演”[35],而是要讓少數(shù)民族文化與社會(huì)政治、經(jīng)濟(jì)發(fā)生結(jié)構(gòu)性的互動(dòng)與互連。因此,只有“潛在于生活世界的實(shí)踐性能量……達(dá)致人心所向的政治復(fù)蘇、文化創(chuàng)造和價(jià)值重建”[35]350,才是少數(shù)民族地區(qū)族民們的真正需要,也才是實(shí)現(xiàn)民族文化健康傳播的題中之義。

(三)觀看者:田園牧歌的向往與文化身份的再造

近年來(lái),各少數(shù)民族地區(qū)紛紛打造文化旅游產(chǎn)業(yè),依托少數(shù)民族文化資源,例如民族歌舞、民族展覽、民族儀式、民俗活動(dòng)等民族文化項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)文化傳播和產(chǎn)業(yè)效益“雙豐收”。對(duì)于民族文化的觀看者來(lái)說(shuō),無(wú)論是現(xiàn)場(chǎng)駐足的實(shí)景觀看還是通過(guò)接收媒介傳遞的信息和圖像,少數(shù)民族文化的媒介景觀無(wú)處不在。拉祜歌謠的媒介景觀對(duì)于觀看者來(lái)說(shuō),是一次異域文化的體驗(yàn)和嘗試,更是一種接近他者文化的有效途徑和載體。如今,快節(jié)奏、高強(qiáng)度、單一化的城市生活讓原本生活其中的人們不得不把對(duì)美好生活的想象投射到景色優(yōu)美、民風(fēng)淳樸、詩(shī)情畫意、載歌載舞的少數(shù)民族鄉(xiāng)土村落中去。經(jīng)由媒介塑造的“快樂(lè)拉祜”景觀傳遞了拉祜族同胞們樂(lè)觀向上的生活態(tài)度、淳樸自然的民俗風(fēng)情、勤勞致富的良好品格以及多姿多彩的民族文化。這種媒介化的景觀表達(dá)恰好可以實(shí)現(xiàn)對(duì)這種田園美好生活寄托的向往和追尋。詩(shī)與遠(yuǎn)方的幻想在媒介景觀的塑造下滿足了觀看者的情感需求以及對(duì)異域文化的價(jià)值認(rèn)同、情感認(rèn)同,也為鑄牢中華民族共同體意識(shí)奠定了良好的基礎(chǔ)。

“快樂(lè)拉祜”媒介景觀中的拉祜族同胞們,既是媒介景觀的參與者,同樣也是景觀的觀看者。只不過(guò)相較于他者獵奇式的觀看,拉祜族同胞們的自我觀看是一種兼具本民族生命體驗(yàn)和文化心理的內(nèi)部視角。在這個(gè)內(nèi)部視角下,透過(guò)屏幕的觀看,對(duì)本民族文化傳統(tǒng)展開(kāi)了一次媒介化的“文化修補(bǔ)”[37],不僅習(xí)得了現(xiàn)代文明的儀禮規(guī)范與道德秩序,而且對(duì)民族的文化身份和文化認(rèn)同產(chǎn)生新的思考,引發(fā)新的共鳴,做出新的調(diào)適,從游移、到建構(gòu)、再到認(rèn)同,直到尋找到符合個(gè)體生命價(jià)值與文化心理平衡的文化身份。

五、結(jié)語(yǔ)

拉祜族“快樂(lè)拉祜”媒介景觀是全球化、現(xiàn)代化語(yǔ)境下中國(guó)少數(shù)民族地區(qū)的一個(gè)典型個(gè)案。受科技、經(jīng)濟(jì)、政治三方面因素的驅(qū)使,歌謠《快樂(lè)拉祜》在經(jīng)由電視、報(bào)紙、短視頻等媒介技術(shù)的型塑后所建構(gòu)形成的“快樂(lè)拉祜”媒介景觀,逐漸成為拉祜族文化全貌的象征。民族符號(hào)的全景化呈現(xiàn)、高頻率詞語(yǔ)的固定化表達(dá)以及短視頻個(gè)體身份的自我追尋,構(gòu)成了“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的主要內(nèi)容。

“快樂(lè)拉祜”媒介景觀的成功塑造是一個(gè)兼具傳播媒介、文化資源、經(jīng)濟(jì)發(fā)展與意識(shí)形態(tài)等多方面要求且令多方滿意的結(jié)果。科學(xué)技術(shù)理性的發(fā)展與進(jìn)步,為媒介景觀的建構(gòu)提供了便利、創(chuàng)造了條件;文化產(chǎn)業(yè)的打造,實(shí)現(xiàn)了文化與經(jīng)濟(jì)的雙向互動(dòng),進(jìn)一步鞏固了少數(shù)民族文化資本的商業(yè)化運(yùn)作;意識(shí)形態(tài)的宣傳符合政治宣傳、社會(huì)治理、文化建設(shè)的價(jià)值導(dǎo)向,是對(duì)文化資源進(jìn)行的有效挖掘,是國(guó)家認(rèn)可并提倡的。

然而,在看似令各方滿意的有效做法,其實(shí)遮蔽了“文化主體的實(shí)踐和探索”,[38]在脫離文化具體的生發(fā)空間,來(lái)自他者的文化想象,建構(gòu)成為彌漫于人的日常生活中的少數(shù)民族文化景觀。只不過(guò)這種文化景觀的建構(gòu)缺少了人的主觀能動(dòng)性和文化主體性的參與和表達(dá)。少數(shù)民族文化的歷史書寫應(yīng)該回到少數(shù)民族文化主體中去,回到廣大少數(shù)民族普通勞動(dòng)者中去,在民族文化生發(fā)的空間場(chǎng)域里,遵循一種“可持續(xù)生存的內(nèi)部邏輯”[32],與人民產(chǎn)生互動(dòng),與社會(huì)結(jié)構(gòu)互連,與日常生活產(chǎn)生互通。只有這樣的傳播才是真正意義上有效的文化傳播,也才是實(shí)現(xiàn)民族認(rèn)同、文化認(rèn)同、乃至國(guó)家認(rèn)同的重要前提和基礎(chǔ)保障。

注釋:

①景觀一詞,出自拉丁文“spectae”和“specere”等詞語(yǔ),意思是觀看、被看。德波第一次使用“景觀”一詞,是在他發(fā)表在《情境主義國(guó)際》1959年第3期的關(guān)于《廣島之戀》的影評(píng)文章中。參閱[法]居伊·德波.《景觀社會(huì)》.王昭風(fēng)譯,南京大學(xué)出版社,2007年,第10頁(yè)。

②數(shù)據(jù)來(lái)自《瀾滄縣基本縣情》,瀾滄拉祜族自治縣人民政府,http://www.lancang.gov.cn/lcgk1/lcgk.htm。

③具體可見(jiàn)http://tv.cctv.com/2017/05/14/VIDECuLkuQhHrwmNennCyIbz170514.shtml。

④數(shù)據(jù)來(lái)自《瀾滄:文化扶貧結(jié)碩果 奏響拉祜山鄉(xiāng)新生活》,微信公眾號(hào)“拉祜瀾滄”,2021-06-25。

⑤參閱《老達(dá)保:拉祜文化開(kāi)出“致富”花》《普洱日?qǐng)?bào)》,2019年7月23日,http://www.menglian.gov.cn/info/1314/27477.htm。

⑥參閱[美]喬治·格伯納、拉里·戈羅斯《與電視共同成長(zhǎng):涵化過(guò)程》,石義彬、彭彪譯,《新聞與傳播評(píng)論》2004年第00期。

⑦參閱李奕澄《文化扶貧 帶來(lái)好日子》,《云南日?qǐng)?bào)》,2019年2月17日。

⑧參閱劉曉林《幸福歌兒唱出美好生活——云南普洱市瀾滄拉祜族自治縣老達(dá)保寨的脫貧故事》,《人民網(wǎng)-人民日?qǐng)?bào)海外版》,2019年4月16日,http://gongyi.people.com.cn/GB/n1/2019/0416/c151132-31032326.html。

參考文獻(xiàn):

[1][法]鮑德里亞.消費(fèi)社會(huì)[M].劉成富,譯.南京:南京大學(xué)出版社,2000.

[2]白磊.試論民族影視設(shè)計(jì)中民族文化符號(hào)的應(yīng)用[J].大舞臺(tái),2012(9).

[3][法]居伊·德波.景觀社會(huì)[M].王昭風(fēng),譯.南京:南京大學(xué)出版社,2007.

[4]張涵.德波的“景觀社會(huì)”理論評(píng)析[J].山東大學(xué)學(xué)報(bào)(哲學(xué)社會(huì)科學(xué)版),2009(3):126-131.

[5][美]道格拉斯·凱爾納.媒體奇觀:當(dāng)代美國(guó)社會(huì)文化透視[M].史安斌,譯.北京:清華大學(xué)出版社,2004.

[6][美]道格拉斯·凱爾納.關(guān)注媒體奇觀——中文簡(jiǎn)體字版前言//媒體奇觀——當(dāng)代美國(guó)社會(huì)文化透視[M].史安斌,譯.北京:清華大學(xué)出版社,2004.

[7]陶東風(fēng).先鋒學(xué)術(shù)論叢文化研究(第3輯)[M].天津:天津社會(huì)科學(xué)出版社,2002.

[8]聞娛.媒介景觀的共建:中國(guó)內(nèi)地選秀十年嬗變[J].現(xiàn)代傳播,2014(5):73-76.

[9]黃詩(shī)嫻.媒介景觀:臺(tái)灣電影中的臺(tái)北城市意象研究(2000-2017年)[J].新聞界,2017(11):2-9.

[10]丁漢青.新冠肺炎疫情下的新媒介景觀:主流媒體直播帶貨的生產(chǎn)與影響[J].編輯之友,2020(10):5-11+61.

[11]張海燕.淺析央視春晚媒介景觀符號(hào)的構(gòu)建[J].新聞愛(ài)好者,2013(4):45-47.

[12]劉麗蕓,劉長(zhǎng)瑄.人物符號(hào)在媒介景觀中的詢喚討論——以“李子柒”視頻為例[J].聲屏世界,2020(5):68-69.

[13]裴紅舒.淺論中國(guó)動(dòng)畫電影敘事中民族符號(hào)的隱性轉(zhuǎn)向[J].視聽(tīng),2021(4):25-27.

[14]杜冰,王昱杰.當(dāng)代視覺(jué)文化賦予民族符號(hào)圖像語(yǔ)言的審美嬗變[J].黑龍江民族叢刊,2021(1):138-145.

[15]馬曉云,李明.消費(fèi)行為視角下的民族符號(hào)學(xué)研究進(jìn)展及啟示[J].民族論壇,2016(7):80-85.

[16]常海齊.達(dá)斡爾民族影像的文化符號(hào)研究[D].呼和浩特:內(nèi)蒙古師范大學(xué),2019.

[17]沈久森.新疆維吾爾族電影創(chuàng)作中民族符號(hào)的應(yīng)用研究[D].曲阜:曲阜師范大學(xué),2018.

[18]傅麗.西藏影像的敘事符號(hào)與文化意蘊(yùn)[D].杭州:浙江師范大學(xué),2014.

[19]黃旭.民族符號(hào)傳播與文化轉(zhuǎn)型——以恩施土家族為例[D].南京:南京大學(xué),2014.

[20]陳連龍,李穎.我國(guó)影視文化傳播中的符號(hào)景觀與民族形象建構(gòu)——以西夏題材影視作品為例[J].電影文學(xué),2021(05):24-28.

[21]張?jiān)剩醣S依.可見(jiàn)的風(fēng)景:作為媒介景觀的文化生產(chǎn)及展示——以新疆文化產(chǎn)業(yè)實(shí)踐為個(gè)案[J].現(xiàn)代傳播,2015(5):61-65.

[22]李成生,李漢勇.文化工程鬧火拉祜山鄉(xiāng)[N].云南日?qǐng)?bào),2009-07-29.

[23]王梅芳,劉華魚.景觀社會(huì):一種視覺(jué)傳播化的統(tǒng)治[J].當(dāng)代傳播,2017(3):30-32.

[24]馬戎.民族與社會(huì)發(fā)展[M].北京:民族出版社,2001.

[25][德]馬丁·海德格爾.林中路[M].孫周興,譯.上海:上海譯文出版社,2004.

[26][美]曼紐爾卡斯特.認(rèn)同的力量[M].曹榮湘,譯.北京:社會(huì)科學(xué)文獻(xiàn)出版社,2006.

[27][法]克洛德·列維-斯特勞斯.憂郁的熱帶[M].王志明,譯.北京:生活·讀書·新知三聯(lián)書店,2000.

[28][德]赫伯特·馬爾庫(kù)塞.單向度的人[M].劉繼,譯.上海:上海譯文出版社,2006.

[29]劉素華.文化產(chǎn)業(yè)本質(zhì)的再研究:基于“結(jié)構(gòu)化”理論的視角[J].福建論壇(人文社會(huì)科學(xué)版):2019(10):73-83.

[30][法]讓·鮑德里亞.消失的技法[A]//顧錚,羅崗.視覺(jué)文化讀本[M].廣西:廣西師范大學(xué)出版社,2003.

[31]ORTNER S B. Resistance and the Problem of Ethnographic Refusal[J]. Comparative Studies in Society and History, 1995,37(1):173-193.

[32]何慧麗.鄉(xiāng)村生態(tài)自洽與新農(nóng)村建設(shè)[J].文史博覽(理論),2013( 4) : 1.

[33]麥克盧漢.序言/ /哈羅德·伊尼斯.帝國(guó)與傳播[M].何道寬,譯.北京: 中國(guó)人民大學(xué)出版社,2003.

[34]高默波.高家村:共和國(guó)農(nóng)村生活素描[M].香港:香港中文大學(xué)出版社,2013.

[35]沙垚,王昊.“主體-空間-時(shí)間-實(shí)踐”:新時(shí)代鄉(xiāng)村文化振興的原則與方向[J].浙江師范大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版),2019(5):111-117.

[36]張煉紅.歷煉精魂: 新中國(guó)戲曲改造考論[M].上海: 上海人民出版社,2013.

[37]張瑞倩.電視對(duì)少數(shù)民族傳統(tǒng)文化的“修補(bǔ)”——以青海“長(zhǎng)江源村”藏族生態(tài)移民為例[J].新聞與傳播研究,2009(1):38-46+108.

[38]楊亭.德波的景觀社會(huì)批判[J].西南師范大學(xué)學(xué)報(bào)(人文社會(huì)科學(xué)版),2005(2):165-168.

收稿日期:2021-04-20 責(zé)任編輯:許瑤麗

作者簡(jiǎn)介:趙楠,

中央民族大學(xué)中國(guó)少數(shù)民族語(yǔ)言文學(xué)學(xué)院博士生,研究方向:少數(shù)民族文學(xué)與文化傳播;許媛萍,中央民族大學(xué)新聞與傳播學(xué)院新聞學(xué)碩士生,研究方向:民族新聞傳播。北京 100081

- 民族學(xué)刊的其它文章

- Improvement and Innovation of Ideological and Political Education in Minzu Colleges and Universities from the Perspective of OBE: Taking the Program for Training Key Talent with

- “Forging A Sense of Community for the Chinese Nation”Among the Students in Minzu Colleges and Universities From a Cross-Cultural Perspective

- Reflection on the Construction of a Media Landscape of the Lahu Cultural Symbol: Based on the Communication of the Ballad Happy Lahu

- Research on the Construction and Communication of the Cultural Identity of Contemporary Ethnic Minorities in China from the Perspective of “Remediation”

- The Economic Development of Ethnic Minority Areas ever since the Development of Western China Started: the Analysis Based on“Forging a Sense of Community for the Chinese Nation”

- The Demarcation Principle, Categories and Characteristics of Chinese Cultural Symbols and Image of the Chinese Nation