黏糊糊的仿生新材料

人類受蒼耳屬植物啟發,發明了尼龍搭扣。(左:蒼耳屬植物;右:尼龍搭扣)

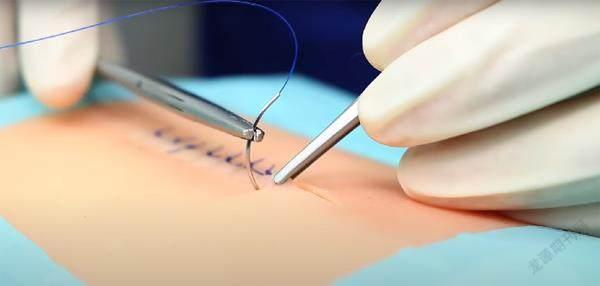

外科手術中為傷口縫線需要醫生精細的操作

通過模仿魚鰭,人類發明了船槳;通過觀察蒼耳屬植物,人類發明了尼龍搭扣;仿照水母耳朵(水母觸手上的器官,可檢測到次聲波)的結構和功能,科學家設計出了水母耳風暴預測儀……這些都是仿生學的例子。仿生學是一門利用或模仿生物學原理來尋找創新解決方案的新興科學。

最近,一些新的仿生材料登上了舞臺,在生活和醫療等方面為人們提供了便利。

受鼻涕蟲啟發的醫用黏合劑

幼兒小手指血管直徑僅有0.3毫米,這樣的手術動輒就得十幾個小時。這要求外科醫生不僅要有繡花姑娘的心靈手巧,而且要有馬拉松運動員的毅力。為了練就這項技能,外科醫生需要利用小白鼠練習縫合5000針,才能積累足夠的經驗為患者操刀。然而,包括手術縫線在內,使用傳統的機械式傷口閉合設備(如回形釘或鉚釘),往往會對傷口周圍組織造成傷害,并需第二次手術將其取出。

現今醫學界盡量以微創手術來取代體外循環心臟手術,以降低出現并發癥的風險。但是,要在心臟跳動、血液流動的情況下縫合細小的組織,實在是很大的挑戰。過去,科學家設想用“膠水”黏合傷口來代替針線縫合,但目前用于傷口修復的黏合劑大多對細胞有毒,或存在黏合不牢固或無法黏附在濕潤表面上的問題。

為了提高外科醫生縫合傷口的效率,減輕患者的痛苦,加快傷口恢復過程,科學家受鼻涕蟲(蛞蝓)分泌的黏液的啟發,研發出了能夠取代縫線,并能在濕潤且動態的環境中把兩個表面牢牢黏在一塊的組織黏合劑——“蛞蝓強力膠”。

其貌不揚的歐洲紅蛞蝓是一種常見于歐洲大陸林地的鼻涕蟲。歐洲紅蛞蝓在受到威脅時,會分泌一種橙色的黏液來覆蓋其身體表面。這種黏液中的黏性蛋白質會快速凝固。在黏液的包裹下,歐洲紅蛞蝓牢牢地黏附在巖石等表面。這讓它們的天敵之一——鳥類望而卻步。鳥類如果貿然攻擊,就將面臨喙部如同被口香糖黏住的窘境。而且,即使是非常潮濕的巖石表面,歐洲紅蛞蝓也能利用黏液緊緊地貼合在上面。

歐洲紅蛞蝓

根據日常經驗,創可貼幾乎不能牢固地貼在濕潤的皮膚上。而在外科手術中,要黏合人體內部的傷口則是一個更大的挑戰。

用外科手術膠水代替針線,通常是為了避免傷口部位二次受損或感染,同時還可降低手術材料成本,并加快傷口愈合過程,縮短患者住院時間。人體70%的成分都是水,細胞外液包裹著組織和器官,同時調節著身體的各種功能。黏合劑要在濕潤的人體內環境中發揮作用,就必須能適用于組織器官濕潤的表面,且不會刺激人體產生排異反應,同時還必須能承受人體因運動拉扯傷口表面而為黏合劑帶來的張力,還不能溶于水。

沙堡形成的堅硬礁石,能抵御海浪的沖擊

密集的管狀“小房間”緊密地排列在一起

受歐洲紅蛞蝓的防御黏液啟發而誕生的“蛞蝓強力膠”是一種水凝膠,因為其中的黏性溶液中含有與蛞蝓黏液相似、帶正電的蛋白質,而這些正電荷會吸引帶負電荷的組織,所以可在兩個表面之間形成牢固的結合,從而使兩個物體牢牢地黏在一起。與其他外科手術膠水相比,需要用額外3倍的力量才能打破“蛞蝓強力膠”的黏合。在一項實驗中,科學家用“蛞蝓強力膠”來修補一顆體外豬心臟上的傷口。待“蛞蝓強力膠”凝固穩定后,這枚心臟被充血和放血數千次,仍保持密封和完整,完全沒有滴漏血液,并且心肌也隨著泵血而正常地動態拉伸。

對于當前大多數醫用膠水來說,要在液體環境中發揮作用是極具挑戰性的。普通膠水的黏力不夠大,“502”膠水的黏合能力在干燥的表面上非常好,但其凝固后比較硬、有毒,關鍵是不具有生物相容性,因此不適合用來修補跳動的心臟或破裂的血管等人體組織。而“蛞蝓強力膠”在濕潤環境中仍具有強大的黏附性。只要有破損的地方,無論是在心臟、血管上,還是在皮膚、軟骨上等,幾乎都可以被它黏合起來。

實驗證明,“蛞蝓強力膠”具備良好的生物相容性和可降解性。科學家把人體細胞移植到強力膠中,24小時后他們發現這些細胞依然保留原有的生物活力和功能,說明強力膠對人體組織細胞沒有毒性。“蛞蝓強力膠”也很容易降解。科學家在實驗中用“蛞蝓強力膠”修補了一只大鼠破損的肝臟(體內),結果大鼠不但沒有產生排異反應,也未發生與其他組織粘連的情況,而且在傷口愈合后一段時間內,“蛞蝓強力膠”已經在其體內消失殆盡,根本無須再次手術將其取出。

歐洲紅蛞蝓在受到威脅時,會分泌黏液并把自身牢牢地粘在棲息處表面

“蛞蝓強力膠”使用方便,對人體無毒無害,其良好的生物降解能力也使其成為對環境更友好的選擇。而且,由于其結構簡單,便于生產,所以價格也十分合理。科學家很看好這種物美價廉的醫用補丁,相信它會受到廣大患者和外科醫生的青睞。

小小的沙堡蠕蟲從自己的“小房間”中探出腦袋

沙堡蠕蟲

向沙堡蠕蟲學習醫用的黏合劑

現代建筑物離不開水泥和鋼筋,而沙堡蠕蟲則是海岸線上的建筑師。它們以沙粒和貝殼碎片作“鋼筋”,以自己分泌的黏液作“水泥”,來筑建它們在潮間帶上的安身之所。漲潮時,沙堡蠕蟲從管道狀的“房間”中出來覓食,退潮時它們又回到“房間”中躲避天敵。群居的沙堡蠕蟲聚集在一起,無數個管狀房間連成直徑長數米堅硬無比的礁石——“沙堡”。

“沙堡”在水中形成,能抵御海浪強烈的沖擊。科學家參考沙堡的這些特性,研發出一種液態預聚合物,在紫外線的照射下能迅速聚合、凝固,從而迅速修補傷口。把這種神奇的膠水涂在需修補的血管或組織上,輔以紫外光照射使其聚合,便能形成富有彈性、防水、能自然降解的補丁。科學家在一顆豬心上做過實驗,發現即使通過腎上腺素大大提高其心跳,劇烈拉伸的心肌也沒能讓這種神奇的膠水補丁破損。科學家很看好這種黏合劑,并認為在不久的將來就能將其運用到外科手術中。

受豬籠草啟發的潤滑劑

自然界的生物不單給了科學家在如何更好地黏附方面的靈感,也給他們實踐“反黏附”帶來了莫大裨益。

豬籠草是一種主要生長在亞洲的植物,以捕食昆蟲維生。它的捕蟲籠內壁非常光滑,當昆蟲被蜜汁吸引爬進捕蟲籠,便只能一去不復返,在籠底部被消化液活活腐蝕而死。

科學家發現,捕蟲籠內壁有一層粗糙帶孔的微型結構,讓水分子可以完全滲入其中,形成一層完美的光滑平面,昆蟲帶油的腳沒法在這樣的表面站穩。

這種微型結構與現今常用的防水物料有截然不同的原理。科學家之前從荷葉得到啟發,發現了“荷葉效應”:水珠很容易在荷葉表面滾動,原因是葉面上有很多突出物,突出物上有大量絨毛;當水珠掉落時,接觸到的就是這些突出物和夾帶的空氣,而不是真的落在荷葉表面。模仿“荷葉效應”中固體和氣體相結合的界面條件,科學家制造出了防水材料。

豬籠草則采用固體和液體相結合的界面,來使其內壁更加光滑,以至于幾乎沒有東西能在上面停留。科學家運用這個原理,制造出一種注液帶孔光滑材料。這種材料表面由兩部分組成:一是滿布納米或微米大小細孔的基礎框架材料,二是能完美滲入這些細孔且不溶于水的潤滑液。

(左圖)荷葉表面有許許多多的蠟狀突起,就像給荷葉鋪上了一層保護膜,能抵擋任何液體的入侵。(右圖)可憐的蜜蜂落入了豬籠草中,再也出不來了

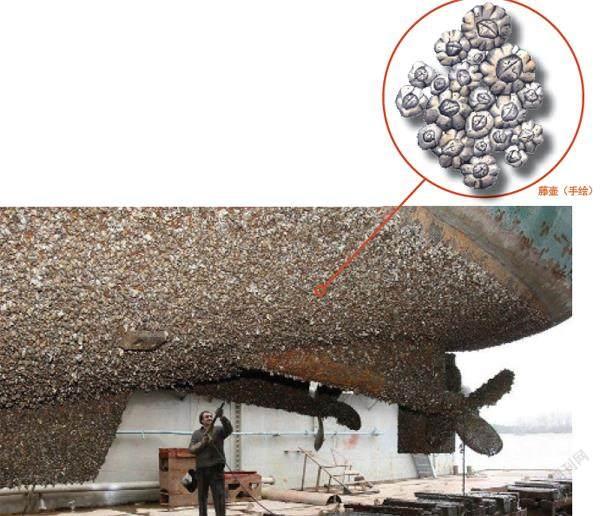

藤壺等海洋生物粘滿船底,導致船舶燃料增耗40%,并縮短船舶的使用壽命

這種材料有不少卓越的特性:第一,它耐水、耐酸、耐堿、耐有機溶劑;第二,它的表面極其光滑,只需傾斜2.5度,其表面上的液體便會自動滑落;第三,它能承受680個標準大氣壓的壓強(相等于在海平面下約7000米處的壓強)。

這種材料的用途廣泛。例如,用于遠洋貨輪的底部,可以阻止貝類生物黏在船底,減小船只航行時的阻力,從而節省燃料。也可用在餐具表面,讓油類等黏附性強的液體完全不會附著在餐具表面,那就一滴油都不會浪費了。

大自然就是科學家的實驗室,它蘊藏著無窮的珍寶,其中有些看來毫不起眼,但可以成為新發明的觸發點。仿生學不僅是一門學科,而且是人們對大自然深刻的理解。從復制自然產物到學習其生產過程,仿生學還能為我們帶來什么樣的驚喜?讓我們拭目以待。