降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路與實踐對策

楊桂蘭 施長君

摘? ? 要:文章以提升就業質量導向下大學生就業成本收益有關理論為研究基礎,基于大學生就業系統廣義研究視角,探索性地提出降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路,其核心是實現政府部門、高校、用人單位、大學生自身四者的目標協同。

關鍵詞:就業質量;大學生就業成本;大學生就業收益

中圖分類號:G643? ? ? ? ? 文獻標識碼:A? ? ? ? ? 文章編號:1002-4107(2021)11-0016-04

一、引言

就業是最大的民生。從黨的十九大報告到2021年政府工作報告,始終強調“堅持就業優先政策和更高質量、更充分就業”的重要性,充分體現了新時代背景下黨和政府對于就業更高層次的要求,使得現階段國內呈現出就業質量提升導向態勢[1]。然而,目前大學生就業壓力大,就業環境嚴峻,人才競爭激烈,就業市場人力資源供大于需且結構性矛盾仍舊凸顯。就業過程是就業收益和就業風險成本的綜合衡量[2]。在提升就業質量導向下,大學生就業過程應當體現降低就業成本、提高就業收益的邏輯內涵,進而獲得高水平的就業利潤。現有關于大學生就業問題的研究對成本收益問題的探討并不突出,在提升就業質量導向下,系統性探討降低大學生就業成本提升就業收益的相關研究鮮見。本文在前人研究基礎上,以提升大學生就業質量為導向,聚焦廣義的大學生就業系統視角,探索性地提出了降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路和實踐對策,以期為推動大學生就業系統視角下成本收益進一步研究,豐富大學生就業質量有關研究提供一個有益的思考方向。

二、理論基礎與文獻梳理

(一)大學生就業質量概念、評價指標體系與影響因素

目前學術界尚未對大學生就業質量形成權威的統一概念和理論研究依據。以往相關研究通常將大學生作為某一特定主體并借助就業質量相關概念和理論開展[3]。國外關于就業質量的研究最早起源于1999年國際勞工組織提出的“體面勞動”一詞,即“促進男女在自由、公平、安全和具備人格尊嚴的條件下獲得的體面的、生產性的、可持續的就業機會”。國內關于就業質量的研究起步于20世紀90年代并于21世紀逐步熱化,但對就業質量概念的界定也不盡相同。李軍鋒指出,就業質量是指從業者與生產資料結合并獲得報酬或收入情況的優劣程度[4]。國福麗認為,就業質量可以通過就業者的勞動報酬、工作環境、個人發展前景及工作的滿意度、單位滿意度、家庭滿意度和社會滿意度等來衡量[5]。

王海平以“大學生就業質量”為題,對2004年至2019年收錄于中國知網的1 449篇核心文獻,從大學生就業質量概念、就業質量評價指標體系和就業質量影響因素三個角度進行了分析,指出:大學生就業質量內涵和測量體系的研究仍存在莫衷一是現象,充分體現了認知上的差異性和多樣性。其中:國內學者主要從市場商品供求視角、就業過程視角、主客觀統一這三個角度對大學生就業質量概念進行界定;對大學生就業質量的內涵和測量指標體系研究視角較為寬泛,依據不同的劃分標準提出不同的評價指標,在具體評價指標體系的設計上,主要從學校、畢業生、用人單位等評價主體來設置;對大學生就業質量影響因素的研究則主要包括宏觀因素(如政府政策、社會和經濟發展狀況等)、中觀因素(如學校特征因素等)和微觀因素(如個體因素和家庭因素等)[6]。

(二)大學生就業成本收益概念及理論研究脈絡

1.國外研究脈絡。國外相應成本收益問題的研究更多從市場經濟條件下的一般就業和失業理論開始溯源。就業成本收益問題始終是西方經濟學理論研究的經典和熱點話題。從19世紀開始,西方學者基于不同的視角對就業成本收益問題進行了大量研究。大體研究脈絡可歸納為以下幾點。

(1)完全市場彈性假設下的充分就業常態理論。在該假設下,勞動力市場是完全競爭的,市場供給決定需求。馬歇爾等學者認為只要勞動力市場是完全競爭的,貨幣工資收益(就業收益)可以根據勞動力市場供求情況靈活調整,富有彈性的工資收益就足夠彌補工人找尋工作支付的成本(就業成本),保證勞動力市場出清實現充分就業。(2)不完全市場剛性假設下的小于充分就業常態理論。從20世紀30年代資本主義大危機爆發到20世紀70年代初,西方學者意識到完全競爭的勞動力市場假設的局限性,不完全市場假設成為主流。凱恩斯、薩繆爾森等一批學者指出,市場不完全會降低就業成本收益率:一是壟斷組織的存在導致的工資剛性,使得工資收益往往高于市場出清水平從而形成失業;二是不公平的勞資收益分配制度使得工人的貨幣工資收益經常處于一種較低的水平,從而降低了社會的消費需求和有效需求。(3)完全市場自然失業率假設下的接近充分就業理論。20世紀70年代,貝克爾和舒爾茨基于人力資本理論研究,提出就業過程是就業收益和就業風險成本的綜合衡量過程,是人力資本價值的實現過程,通過人力資本投資可以增加就業行為成本收益率,由此提高教育和人力資本的投資收益率,被納入就業分析并日益受到重視。(4)不完全市場粘性假設下的小于充分就業理論。20世紀80年代后,皮薩里德斯從系統觀的角度將勞動的需求方——企業的行為引入勞動搜尋匹配理論,綜合考慮了勞動者尋找工作的行為和企業提供職位行為的關系,以及勞動者和職位之間的匹配,將勞動力供需雙方、就業收益決定機制納入模型,指出以犧牲勞動生產率為代價提高就業率是值得的。至此制度分析和系統分析成為勞動經濟研究的前沿。

國外已經有學者直接從成本或收益方面研究大學生就業問題,如美國學者David Booth等.要求制訂大學生的成本計劃來限制大學生的貸款行為從而降低成本提高收益[7]。George Saridakis等.通過1990—2011年歐洲OECD國家的面板數據揭示了自主擇業與失業的長期聯系[8]。

2.國內研究脈絡。我國學者對大學生就業成本、就業收益和就業風險等問題的關注始于21世紀初,并在其后的近20年里不斷發展。周俊波和岳昌君較早地對大學生就業成本的概念界定和構成進行了實證研究。他們認為,大學生就業是供需雙方雙向選擇、雙方認為合適的過程,在此過程中存在被欺詐或找不到合適目標的風險并產生成本,并認為大學生就業成本是美國學者科斯提出的“交易成本”的一種表現形式。他們指出,大學生的就業成本主要包括三個方面:用人單位為招聘而發生的成本、學校進行就業服務而發生的成本和學生為找工作而發生的成本。其中學校進行就業服務而發生的成本通過“就業指導機構對學生就業的實際幫助程度”進行替代;學生為找工作而發生的成本指學生在搜尋工作過程中為獲得工作而額外發生的費用(大學生放棄工作機會而產生的機會成本較低而忽略),主要包括:求職簡歷的制作、交通、招聘會門票、通訊、人情禮品及其他有關費用等。周俊波和岳昌君的觀點得到了較多學者的認可[9]。王強和林鈞認為大學生就業成本包括大學生為找工作而投入的物力、精力等因素、高校的就業服務成本和用人單位的招聘成本[10]。陳婷等提出大學生就業成本主要包括經濟成本、時間成本、精力成本、機會成本和人際關系成本五個維度[11]。

目前國內學者對大學生就業收益的界定更多體現為直接經濟收益(大學生獲得的勞動報酬)、心理收益(大學生對工作的滿意度)。許靜嫻和吳克明從勞動力流動的視角,對大學生就業收益進行了分析,指出大學生流動收益包括貨幣收益(如收入的提高和額外福利的增長等)和非貨幣收益(更宜人的環境、更便利的文化設施和衛生診所、更高質量的學習培訓機會、社會關系的改善、個人心理的滿足等)兩部分[12]。

近年來,已有學者從宏觀視角對大學生就業成本收益問題進行了研究。陳荷認為政府、企業或個人的就業成本是相互聯系和相互替代的,單純將政府、企業或大學生個體的就業成本割裂開來研究并不科學[13]。楊桂蘭和侯亞娟對2006—2016年間大學生就業成本和收益的研究進行了梳理和展望。她們指出,越來越多的研究將大學生就業成本收益問題視為一個系統性問題,將政府、高校、用人單位和大學生各子系統關聯起來研究是未來發展趨勢。

三、降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路探索

(一)大學生就業問題與就業質量的系統分析

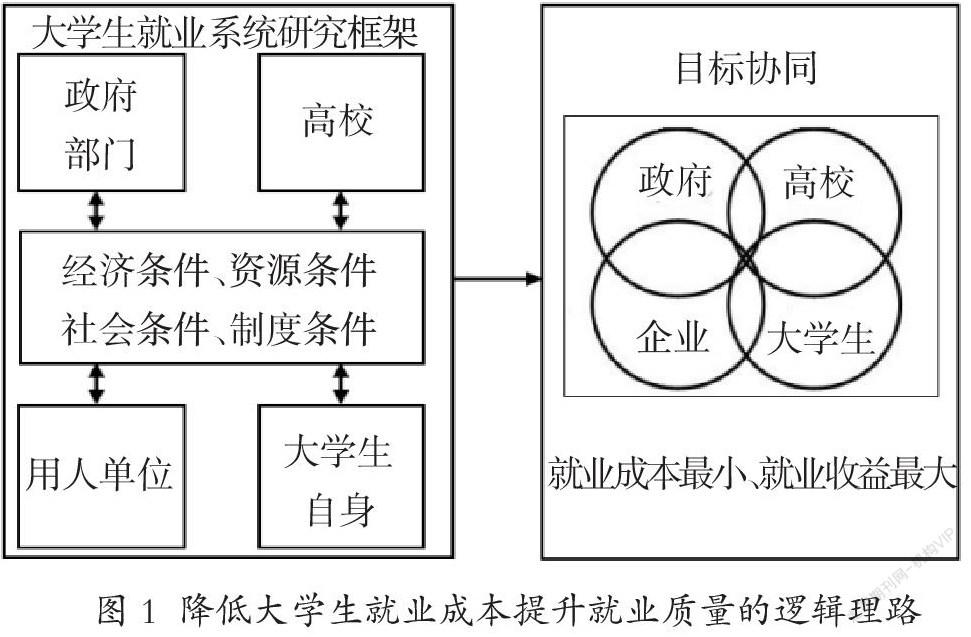

本文借鑒楊桂蘭和侯亞娟的研究邏輯,認為大學生就業問題可以視為一個由政府部門、高校、用人單位和大學生自身構成的一項系統工程。大學生就業問題是在一定的經濟、資源、社會和制度等外部條件影響與作用下,由政府、高校、用人單位及大學生自身等相互影響與制約的行為主體子系統構成的耦合系統:四者相互聯系、相互作用、相互影響。四者構成的耦合關系(通常將兩個或兩個以上事物之間通過相互作用而發生相互影響的關系稱為耦合關系)既可能是相互促進的關系,也可能是相互制約的關系。

在大學生就業系統研究視域下,大學生就業質量與政府部門、高校、用人單位、大學生自身四個子系統高度關聯,大學生就業質量可以通過政府部門對大學生就業的滿意程度、高校對大學生就業的滿意程度、用人單位對招聘大學生的滿意程度和大學生自身對工作的滿意度來衡量。這與國福麗的研究思想一致。當四個子系統達到較高滿意程度時,大學生就業總體呈現高質量狀態。

(二)關于大學生就業成本、就業收益的進一步探索

科斯在《社會成本問題》中提出,“考察交易成本問題時,不要局限于‘廠商‘政府或‘個體各自因交易而發生的成本,而要從社會的角度來考慮總成本問題。事實上,‘廠商‘政府或‘個體間的交易成本是相互關聯和可以相互替代的”。筆者認為,對大學生就業成本的討論也應當站在社會角度來考慮其總成本問題。在大學生就業系統研究視域下,大學生就業的社會總成本便體現為四個部分:一是政府投入成本,即政府提供就業政策而發生的成本。二是高校服務成本,即高校進行就業服務而發生的成本。三是用人單位招聘成本,即用人單位為招聘而發生的成本。四是大學生自身求職成本,即學生為找工作而發生的成本。因此,大學生就業的社會總成本可以看作是其與各組成部分在某一函數對應關系下的映射,邏輯表達式可以表示為:

C=F1(C1,C2,C3,C4)

其中,C為大學生就業的社會總成本,C1—C4分別為政府、高校、用人單位、大學生自身投入的成本,F1為二者的函數對應關系。

在大學生就業系統研究視域下,大學生就業的社會總收益體現為政府、高校、用人單位、大學生自身獲得的收益,可以通過就業率(政府和高校獲得的收益)、直接經濟收益(大學生獲得的勞動報酬)、心理收益(大學生對工作的滿意度和用人單位的滿意度)體現。大學生就業的社會總收益可以看作是其與各組成部分在某一函數對應關系下的映射,邏輯表達式可以表示為:

R=F2(R1,R2,R3,R4)

其中,R為大學生就業的社會總成本,R1—R4分別為政府、高校、用人單位、大學生自身獲得的收益,F2為二者的函數對應關系。

大學生就業收益與大學生就業成本之差構成大學生就業利潤。

(三)大學生就業系統視角下降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路

大學生就業系統的研究視域,其理想狀態是政府、高校、用人單位、大學生自身四者在共同需求和競爭下的合作博弈均衡。在此狀態下,政府、高校、用人單位及大學生自身互聯、互動、互賴、互促,能夠實現就業目標協同、就業成本最小、就業收益最大(如圖1所示)。其非正常狀態是某一或某幾個環節的合作博弈失衡,在此狀態下,四者可能面臨相互制約。此時,大學生就業困難不僅被看作是個體間的行為,更體現為不同群體之間的沖突。大學生就業難的實質是各行為主體追求自身效用最大化的個人理性與社會高就業率的群體理性之間的目標沖突,此時四者或部分無法實現目標協同。

四、降低大學生就業成本提升就業質量的實踐對策

在大學生就業系統研究框架下,降低大學生就業成本、提升就業質量的核心要義在于實現政府部門、高校、用人單位、大學生自身四者的目標協同,以達到四者在共同需求和競爭下的合作博弈均衡。因此,系統性謀劃加強四者目標協同的實踐對策尤為必要。基于上述分析,筆者立足于當前我國大學生就業實際,從加強政府與大學生目標協同、加強高校與大學生目標協同、加強高校與用人單位目標協同、加強政府與用人單位目標協同四方面提出降低大學生就業成本提升就業質量的實踐對策。

(一)加強政府與大學生目標協同:轉變傳統就業觀念,做好職業規劃

隨著經濟發展和體制機制改革的不斷深入,國內勞動力市場在改革開放后歷經四十余年的發展已呈現出體制內、體制外多元化的共同發展格局。在新階段、新形勢和新環境下,傳統行業就業市場份額占比逐步降低,新興產業就業崗位逐漸增多[14]。“十四五”時期,“創新”將成為各領域特別強調的關鍵詞,新一代信息技術、生物技術、新材料、新能源等與互聯網、大數據、人工智能、區塊鏈等深度融合的領域將逐步成為未來大學生及社會就業的風口。加強政府與大學生目標協同要求:(1)政府部門要鼓勵高校畢業生在傳統就業觀念上不斷創新。(2)鼓勵高校畢業生“找工作先要找風口”,現代服務業、高新技術領域里同樣孕育著大量就業、創業新機會。(3)鼓勵高校畢業生關注國家重點發展的現代服務業領域,如“健康、養老、育幼、文化、旅游”等領域新型就業崗位與就業機會。(4)高校畢業生自身要積極轉變傳統就業觀念,在主觀上認同就業風口崗位并主動付諸行動,同時提升自身專業能力,增強核心競爭力,做好職業規劃,要避免盲目求職帶來的高成本。

(二)加強高校與大學生目標協同:繼續支持大學生自主創新創業,加強創新創業教育指導

現階段,我國已經進入“互聯網+”新興時代和“大眾創新、萬眾創新”的創新創業時代。高校作為培育大學生素質教育和就業方向的重要載體,應當:(1)以機制建設為統領,進一步積極完善創新創業教育體系。以課程建設和專業設置為抓手,有計劃地開展新興產業課程教學,同時構建專業化、高水平的創新創業導師隊伍。(2)以教育基地、大學科技園等平臺為載體,大力推進創新創業實訓。通過開展科技發明、創業大賽等主題活動,激發學生的創新創業熱情,促進學生全面發展。引導大學生走出校園,理論聯系實際,在社會里練就過硬本領。(3)加強學生就業指導。以生涯規劃和創業教育來扶持青年學生的可就業能力,積極為學生提供規范化、個性化、全程化的就業咨詢與服務,對就業困難群體提供個性化幫扶和資源補償,引導學生樹立正確的擇業觀念,積極面向基層就業,面向新興行業就業,不斷提高學生就業質量。(4)大學畢業生要充分利用高校就業指導與自主創新創業課程和優勢資源,降低自身就業成本,提高自身就業收益和就業質量[15]。

(三)加強高校與用人單位目標協同:加大對校企合作政策供給力度,促進高校與市場對接

用人單位是否愿意接收大學畢業生,大學畢業生能否為用人單位工作貢獻有益的成績,是高校就業以及教育工作質量的試金石。加強高校與用人單位目標協同,有助于實現二者良性互補和雙贏。高校應當:

(1)開源拓崗,深化校企合作。及時制定校企合作方案,通過多元化線上、線下招聘會明確思路,全員抓就業。組織隊伍走訪用人單位,積極邀請用人單位宣講人才政策,舉辦現場招聘活動,簽訂實習就業協議。(2)完善體系,強化就業育人,促進學校與市場對接。高校應當加強重點群體就業幫扶援助,定期開展專題講座,設立就業精準指導。重點關注低收入家庭、少數民族、殘疾學生等就業困難群體,一人一檔、一人一策,建立幫扶臺賬,明確就業幫扶要求,不讓任何一個就業困難畢業生掉隊,建立對就業困難學生的精準化就業服務支持系統,對其能力提升、職場早期體驗、就業準備提供精準化支持幫扶。(3)用人單位要有意愿主動與高校尤其是目標院校合作,推動招聘需求與優質生源精準對接,加大現場招聘力度,降低大學生招聘的邊際成本。

(四)加強政府與用人單位目標協同:優化就業扶持機制,增加用人單位招聘用工意愿

政府部門是大學生就業政策供給端的重要主體,其政策導向和供給力度直接影響著大學生就業質量。用人單位是大學生就業政策效果的直接受益者。優化大學生就業政策供給,有助于促進政府部門、高校、用人單位、大學生自身良性互聯、互動。政府部門應當:

(1)建構“政府—學校—產業界”的三位一體就業扶持機制,充分保障政府決策和政策執行的高度成效。

(2)打通高校畢業生和就業市場之間的信息渠道,建立囊括全國就業政策和就業供求的信息平臺,使高校畢業生和市場就業信息能夠在不同高校、區域和行業之間自由流動,促進高校畢業生有序高效就業。(3)進一步加大對用人單位減稅降費的支持力度,著力穩定現有崗位,對不裁員、少裁員的企業,繼續給予必要的財稅、金融等政策支持。出臺稅收優惠、減稅、免稅等政策措施,持續支持中小企業減稅降費,增加用人單位招聘用工意愿。(4)用人單位要積極關注新出臺的優惠政策與準入條件,及時獲得可享受的政策紅利,并積極傳導到大學生招聘的前端環節,提高用人單位對應屆大學畢業生的薪酬待遇水平和就業供給機會,在一定程度上促進大學生“就業難”的局面得以改善。

本文在大學生就業系統研究框架下,探索性地論述了降低大學生就業成本提升就業質量的邏輯理路和實踐對策,仍存在兩方面不足:一是對大學生就業系統視角下大學生就業成本與就業質量的邏輯關系更多基于已有文獻回顧,未進行嚴格數理論證;二是對大學生就業的社會總成本(總收益)與其組成部分的函數關系有待深入分析。這些方面值得未來進一步研究。

參考文獻:

[1]潘子松,閆岑.就業質量提升導向下大學生就業樣態審視[J].黑龍江高教研究,2019(3).

[2][美]加里·S·貝克爾.人類行為的經濟分析[M].王業宇,陳琪,譯.上海:上海人民出版社,2015:49.

[3]楊桂蘭,侯亞娟.大學生就業行為成本收益率研究綜述[J].繼續教育研究,2016(8).

[4]李軍峰.中國非正規就業研究[M].鄭州:河南人民出版社,2005:23.

[5]國福麗.就業質量及其影響因素研究[M].哈爾濱:黑龍江大學出版社,2011:45.

[6]王海平,姜星海.我國大學生就業質量研究綜述[J].北京教育(高教),2019(4).

[7]David Booth,Simon Francis,Neil Mcivor,et al..Severe mental?illness & employment:costbenefit analysis and dynamics of? decision making[J].Mental Health and Social Inclusion,2014(4).

[8]George Saridakis,Miguel Angel Mendoza,Rebeca I.Mu? oz?Torres,et al..The relationship between self-employment and?unemployment in the long-run:A panel cointegration? approach allowing for breaks[J].Journal of Economic Stud-ies,2016(3).

[9]周俊波,岳昌君.大學生就業成本的實證研究[J].教育研究,2004(8).

[10]王強,林鈞.大學生就業成本與收益狀況實證研究——基于山西省三所省屬高校有效樣本分析[J].陜西廣播電視大學學報,2018(2).

[11]陳婷,吳海燕.我國大學生就業成本的實證研究——以廣東省為例[J].中國人力資源開發,2017(5).

[12]許靜嫻,吳克明.大學生就業收益偏低的經濟學分析:勞動力流動的視角[J].教育科學,2007(6).

[13]陳荷.當前我國大學生就業成本芻議[J].工業技術經濟,2007(5).

[14]唐瑤.“新常態”下對我國大學生就業的審視及思考[J].黑龍江高教研究,2019(3).

[15]姚裕群.大學生就業難何解[J].人民論壇,2019(11).