水環(huán)境中人工合成納米銀顆粒的來源、轉(zhuǎn)化和生態(tài)毒性研究進展*

蒲高忠,王柯懿,陳霞霞,莫 凌,曾丹娟

(廣西壯族自治區(qū)中國科學(xué)院廣西植物研究所,廣西喀斯特植物保育與恢復(fù)生態(tài)學(xué)重點實驗室,廣西桂林 541006)

0 引言

隨著納米科技的飛速發(fā)展和納米產(chǎn)品的普及,納米材料將不可避免地向環(huán)境排放,對生態(tài)環(huán)境構(gòu)成巨大的潛在威脅[1,2]。由于納米材料在水體中的遷移能力更強、影響范圍更廣、影響因素更復(fù)雜,因而對其環(huán)境行為的研究主要集中在水環(huán)境[3,4]。其中,納米銀(AgNPs)因其抗菌特性和對人體的低毒性而被廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、消費品和水處理等多個領(lǐng)域[3-5]。因此,AgNPs已成為目前世界上產(chǎn)量最大和應(yīng)用最廣的納米材料。截止目前,AgNPs的全球產(chǎn)量每年可達(dá)600 t,并有持續(xù)上升的趨勢[5]。

AgNPs產(chǎn)品的廣泛使用增加了其向水環(huán)境釋放和人體暴露的機會。AgNPs本身及其釋放的銀離子(Ag+)均會對環(huán)境產(chǎn)生納米毒性,加之Ag+毒性強烈,因而將會對水環(huán)境造成更加復(fù)雜的毒理效應(yīng)[1-3]。同時,由于水環(huán)境成分復(fù)雜,AgNPs進入水環(huán)境后,受各種環(huán)境因素(如pH、有機質(zhì)和離子類型等)的影響,其在價態(tài)、種類和形態(tài)等方面均會發(fā)生較大的變化,導(dǎo)致其生態(tài)毒理效應(yīng)進一步復(fù)雜化[6-9]。因此,系統(tǒng)闡述AgNPs在水環(huán)境中的來源、轉(zhuǎn)化和毒理效應(yīng),將對準(zhǔn)確評估和管理AgNPs引起的環(huán)境生態(tài)風(fēng)險起著至關(guān)重要的作用。

目前,對AgNPs研究進展的綜述主要集中在AgNPs制備、應(yīng)用、轉(zhuǎn)化或生物毒理效應(yīng)等方面,缺乏對其在水環(huán)境中的綜合分析。基于此,本文重點綜述水環(huán)境中AgNPs的來源與現(xiàn)實環(huán)境濃度、可能的遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律和水生態(tài)毒理效應(yīng)機制,提出當(dāng)前研究中存在的不足,并指出今后需要進一步調(diào)查的領(lǐng)域,以期為含AgNPs材料的風(fēng)險評估提供理論依據(jù)。

1 水環(huán)境中AgNPs來源和濃度

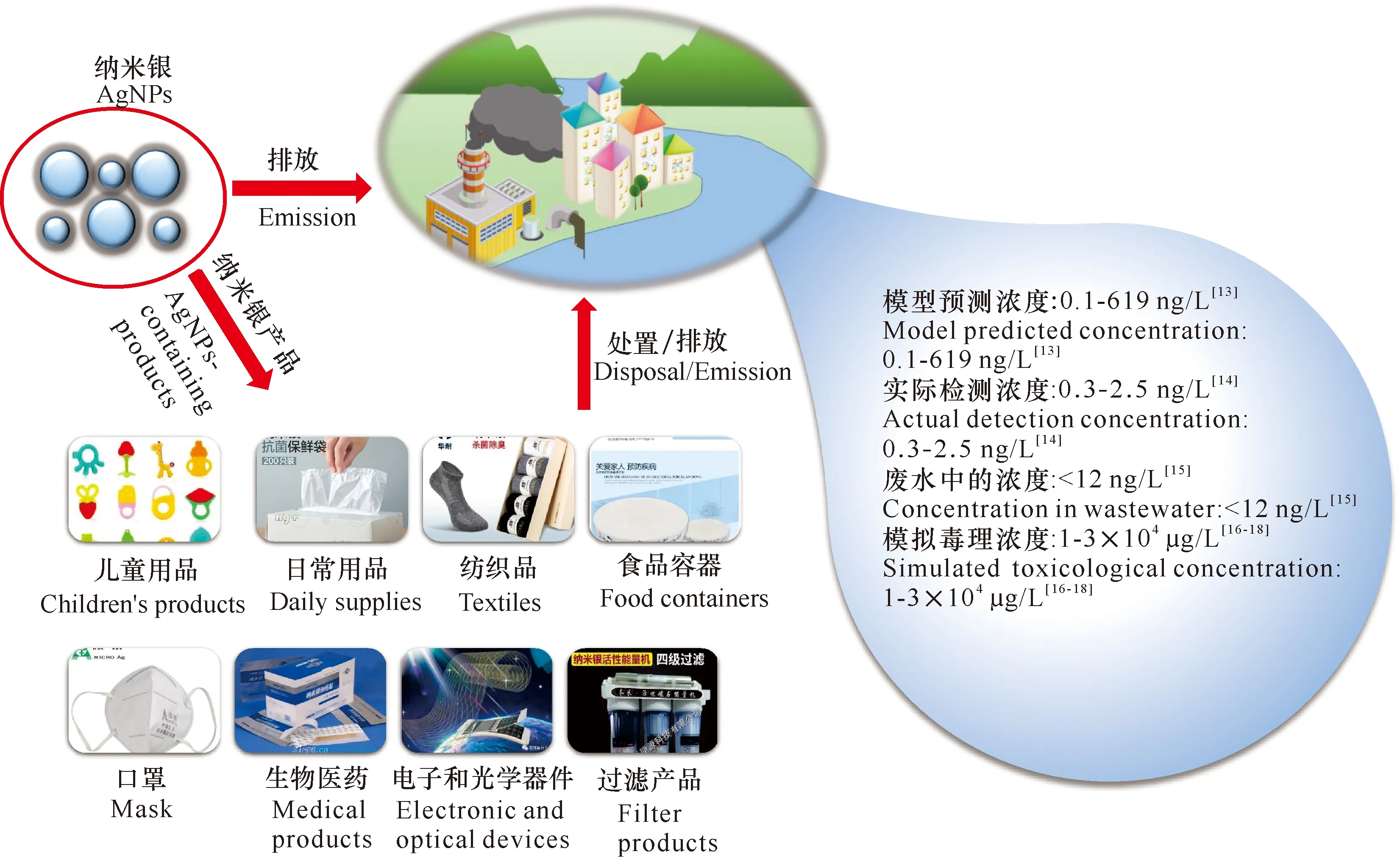

水生態(tài)環(huán)境中AgNPs的來源可分為兩部分,一部分為含AgNPs產(chǎn)品的排放產(chǎn)生,另一部分由自然環(huán)境中的Ag+轉(zhuǎn)化形成,其中含AgNPs產(chǎn)品的排放是水環(huán)境中AgNPs的主要來源(圖1)。據(jù)統(tǒng)計,有超過438種產(chǎn)品包含有AgNPs[10],這些產(chǎn)品主要來自紡織品、藥品和服裝等生物殺滅產(chǎn)品[11],以及油漆、木質(zhì)外墻、納米洗衣機和塑料[12]。AgNPs主要通過AgNPs產(chǎn)品的生產(chǎn)、含AgNPs產(chǎn)品使用和處置過程等進入水環(huán)境[13]。通常,現(xiàn)實水環(huán)境中AgNPs的濃度往往明顯低于實驗室測試濃度(圖1)。 地表水中AgNPs的預(yù)測濃度為0.1-619 ng/L[13],而實際檢測到的地表水中AgNPs濃度為0.3-2.5 ng/L[14],廢水中AgNPs濃度小于12 ng/L[15]。實驗室所模擬AgNPs毒理濃度基本上為1 μg/L到30 mg/L[16-18],對納克每升水平的毒理效應(yīng)知之甚少。同時,由于毒理學(xué)濃度是了解AgNPs歸宿和毒性的重要參數(shù)之一,其能影響銀納米粒子的穩(wěn)定性和歸宿(如溶解、聚集和硫化等),且AgNPs可以在現(xiàn)實環(huán)境中長期存在[19],因此開展低濃度(< 1 000 ng/L)和長期暴露(數(shù)月至數(shù)年)下AgNPs毒理效應(yīng)的研究,對準(zhǔn)確評估AgNPs生態(tài)毒理效應(yīng)具有重要意義。

圖1 水環(huán)境中納米銀的來源和濃度Fig.1 Source and concentration of AgNPs in aquatic environment

2 水環(huán)境中影響AgNPs的因素和AgNPs的轉(zhuǎn)化機理

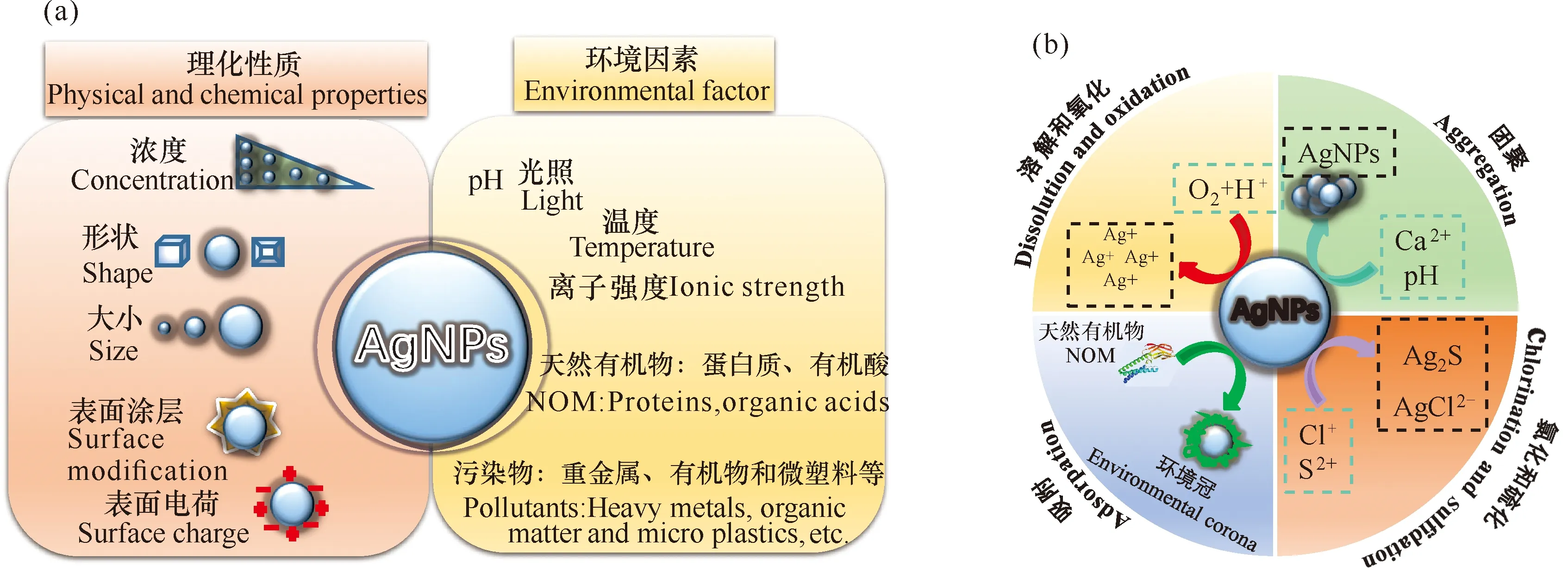

一旦進入水環(huán)境,AgNPs的歸宿及其對生態(tài)系統(tǒng)的毒性將會受到多種因素的影響(圖2a),包括環(huán)境(pH、有機質(zhì)、離子強度、光照、溶解氧和溫度)、生物(生物降解和改性)因素以及AgNPs物理化學(xué)性質(zhì)(濃度、大小、表面電荷、表面涂層和形狀等)[6-9]。

由于易受環(huán)境因素的影響,AgNPs會根據(jù)其所在環(huán)境或生物介質(zhì)的不同,改變其溶解和聚集狀態(tài),進而改變其生態(tài)毒性。在水環(huán)境中,AgNPs往往會發(fā)生如下幾類轉(zhuǎn)化行為:氧化溶解、團聚、氧化還原(硫化和氯化)、吸附(圖2b)等。其中,氧化溶解是AgNPs轉(zhuǎn)化的主要途徑,O2和 H+參與其中[9]。已有研究表明,水環(huán)境中pH、有機質(zhì)、離子強度、光照、溶解氧和溫度等因素均可影響AgNPs的溶解行為[7,13,20-23 ],進而對AgNPs生態(tài)毒性產(chǎn)生不同影響[20]。鑒于AgNPs的不穩(wěn)定性,實際生產(chǎn)應(yīng)用中往往會根據(jù)不同需求對AgNPs進行包被修飾,如聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚乙烯醇(PVA)和檸檬酸鈉等,這些修飾主要通過靜電作用力和空間位阻調(diào)控AgNPs的穩(wěn)定性及顆粒溶解速率[20,24]。即使包被修飾提高了AgNPs的穩(wěn)定性,但AgNPs表面的包埋劑常會因吸附解離或降解脫落,進而可能被環(huán)境中廣泛存在的腐殖質(zhì)(HA)、黃腐酸(FA)、胞外聚合物(EPS)和蛋白質(zhì)等天然有機質(zhì)取代或者二次包埋[20]。例如,PVP、檸檬酸鹽包埋劑在太陽光和紫外光照射下易發(fā)生光解[25,26],因此水環(huán)境中大量天然有機質(zhì)(NOM)更易吸附在AgNPs 表面形成二次包埋[27],進而可能會對AgNPs生態(tài)毒性產(chǎn)生不同的影響。AgNPs團聚(包括均質(zhì)團聚和異質(zhì)團聚)往往受很多因素的影響,如AgNPs粒徑、形貌、類型及水體pH值等[28]。例如,相對于大粒徑AgNPs,小粒徑AgNPs因其比表面積大,往往會更易團聚[28],而pH可通過降低AgNPs表面的ζ電勢而導(dǎo)致納米顆粒團聚[29]。團聚會改變由AgNPs釋放的Ag+濃度[20,30]及其與細(xì)胞表面接觸的有效位點,進而導(dǎo)致AgNPs生物毒性的減弱或增強。硫和氯作為水環(huán)境中存在的兩種主要元素,極易與溶液中Ag+發(fā)生硫化和氯化反應(yīng),分別生成難溶性硫化銀或氯化銀,進而限制可溶性銀的濃度,降低其在環(huán)境中的毒性和生物利用度[30-32]。AgNPs的硫化反應(yīng)在好氧和厭氧條件下均可發(fā)生,其發(fā)生方式高度依賴于水體中S2-的濃度[33];而AgNPs氯化過程的發(fā)生主要依賴于Ag/Cl比,進而形成各種Ag化合物,包括固體AgCl和幾種可溶性AgClx(x-1)-化合物[32,34]。

圖2 影響納米銀毒性的各種因素(a)及納米銀在水環(huán)境中轉(zhuǎn)化(b)Fig.2 Various factors affecting silver nanoparticles (a) and its transformation in aquatic environments (b)

除直接排放到環(huán)境中的AgNPs外,自然環(huán)境中的Ag+也可通過自然或生物轉(zhuǎn)化形成AgNPs。研究表明,自然光照射條件下,水體中Ag+可被天然有機質(zhì)、活性氧[35]以及SO2[2]還原成AgNPs。此外,環(huán)境生物體(包括微生物、植物、病毒或DNA模板)也能夠?qū)g+還原成AgNPs[21,36-38],如利用楓香內(nèi)生真菌Phomopsisliquidambaris可合成平均粒徑為18.7 nm AgNPs;Gardea-Torresdey等[39]研究發(fā)現(xiàn),紫花苜蓿(Medicagosativa)的根可以吸收Ag+,然后通過特殊渠道運輸至不同的部位合成AgNPs。

水環(huán)境是一個復(fù)雜而多變的環(huán)境,其中不僅存在大量天然有機物(如腐植酸、半胱氨酸和蛋白質(zhì)等),還有可能存在各種化學(xué)污染物(有機污染物、重金屬和微塑料等)。由于其高比表面積和強吸附特性,AgNPs一旦進入水環(huán)境,將不可避免吸附這些物質(zhì)并產(chǎn)生相互作用,形成“環(huán)境冠”,進而改變AgNPs的理化特征和生態(tài)毒理效應(yīng)[7,40-42]。例如,Yang等[43]發(fā)現(xiàn)腐植酸和半胱氨酸通過不同的機制減少PVP-AgNP的沉積;天然有機物(NOM)的存在降低AgNPs的聚集率[42];一些抗生素(如四環(huán)素和慶大霉素)能夠改變AgNPs 的表面電性,促進AgNPs 與菌體結(jié)合,并會加速Ag+的釋放[44,45]。

3 AgNPs在水環(huán)境中的遷移和生態(tài)毒理效應(yīng)

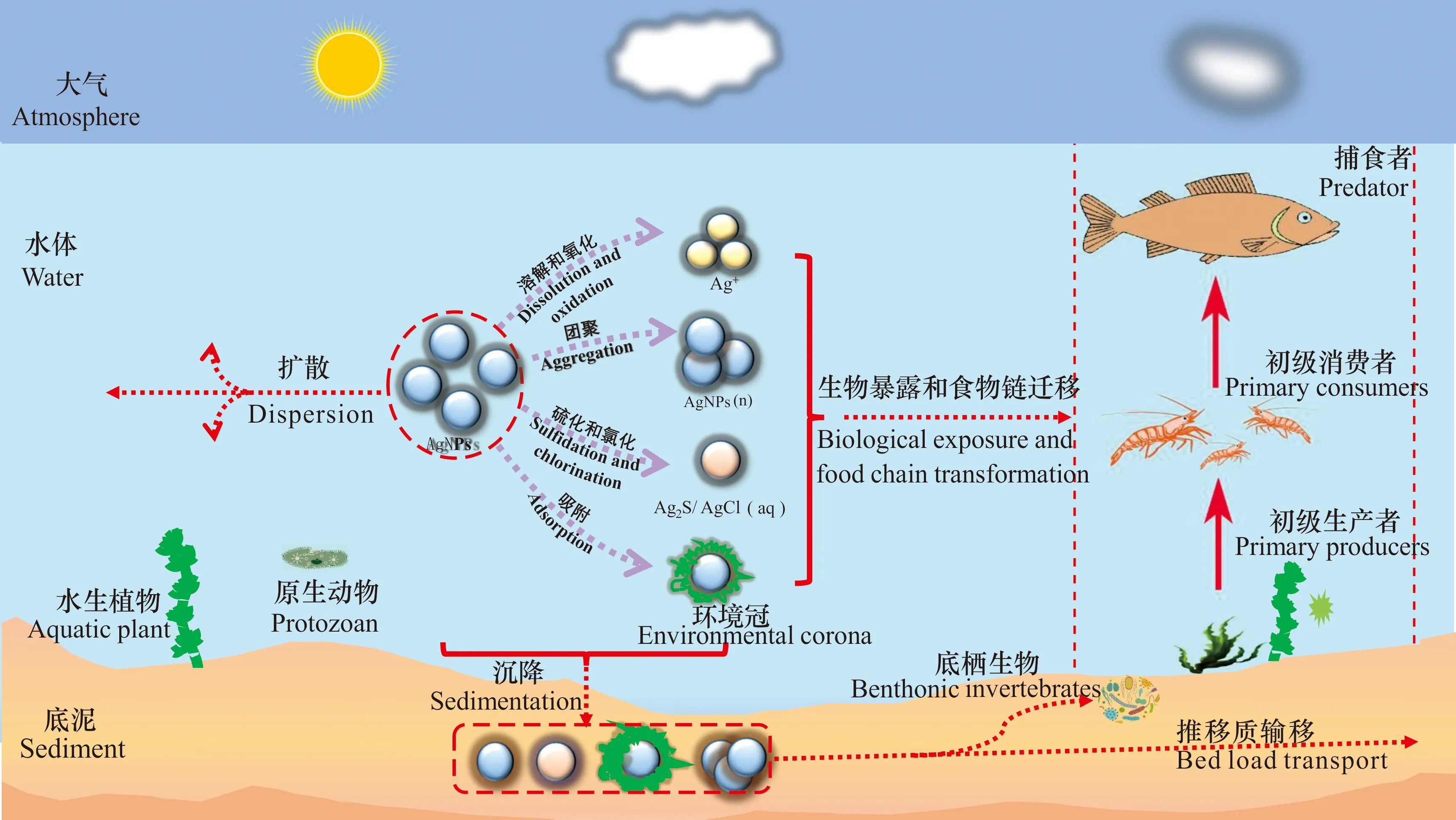

由于AgNPs體積小,在從原產(chǎn)品向環(huán)境的運輸和轉(zhuǎn)化過程中可能會產(chǎn)生多種毒性風(fēng)險。一旦進入水環(huán)境,AgNPs將會與不同環(huán)境因素或生物因素相互作用,并通過直接(水體暴露)或間接作用(食物鏈傳遞)對水生生物產(chǎn)生一系列復(fù)雜的生態(tài)毒理效應(yīng)(圖3)。由于AgNPs顆粒自身性質(zhì)(如形態(tài)、粒徑和表面涂層類型等)以及含AgNPs產(chǎn)品材料類型的不同(如塑料用品、紡織產(chǎn)品和醫(yī)療用品等),其進入水環(huán)境必然會產(chǎn)生不同形式的遷移和轉(zhuǎn)化,進而改變AgNPs的毒性,最終導(dǎo)致水環(huán)境中AgNPs毒理效應(yīng)和毒理機制的變化。AgNPs本身和其釋放的Ag+對水生動物[46-50]、植物[51,52]和微生物[20,53,54]均可產(chǎn)生納米毒性。另外,AgNPs與生物體之間可能發(fā)生相互作用,這可能會導(dǎo)致其通過食物鏈產(chǎn)生潛在毒性,進而通過被取食對人體產(chǎn)生毒害作用。研究表明,長期攝入銀會造成銀中毒,對人體皮膚、神經(jīng)均有一定的損傷[55,56]。

圖3 納米銀在水環(huán)境中的遷移和生態(tài)毒理效應(yīng)Fig.3 Transport and ecotoxicological effect of AgNPs in aquatic environment

3.1 AgNPs對微生物及水生態(tài)學(xué)系統(tǒng)功能的影響

微生物作為水環(huán)境中物質(zhì)和能量循環(huán)的主要參與者,對維持健康的水生態(tài)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)與功能具有重要意義。AgNPs的優(yōu)良抑菌性無疑是一把雙刃劍。一方面,由于優(yōu)良的抗菌性,AgNPs被廣泛應(yīng)用于日常生活中:作為一種廣譜性的抗菌劑,AgNPs能有效抑制革蘭氏陰性菌和陽性菌的生長(雖然對其抗菌效能還存在爭議[57]);另外,除抑菌作用外,AgNPs還能刺激一些特殊菌的增殖,如硫酸鹽還原菌Desulfovibriovulgaris[58]。另一方面,AgNPs優(yōu)良的殺菌作用是一個嚴(yán)重的問題,因為即使?jié)舛群艿停灿锌赡芤鹚鷳B(tài)系統(tǒng)中微生物的擾動,從而對更高形式的生命產(chǎn)生連鎖效應(yīng)。Huang等[59]發(fā)現(xiàn),在人工濕地系統(tǒng)中,即使低濃度AgNPs (50,200 μg/L)的持續(xù)暴露,也會影響微生物群落結(jié)構(gòu)和關(guān)鍵功能菌。在活性污泥處理系統(tǒng)中,1 mg/L AgNPs對反應(yīng)器硝化抑制率達(dá)到41.4%,同時會顯著降低硝化細(xì)菌的豐度[60]。然而,Zhang等[61]發(fā)現(xiàn)0.1 mg/L AgNPs 長期處理對膜生物反應(yīng)器的效能和細(xì)胞活性沒有顯著影響,而且硝化細(xì)菌的群落結(jié)構(gòu)較為穩(wěn)定。可見,不同濃度AgNPs在不同生態(tài)系統(tǒng)中對微生物群落結(jié)構(gòu)的影響并不一致。

近年來,研究結(jié)果發(fā)現(xiàn)AgNPs對微生物群落和生態(tài)功能水平的毒理效應(yīng)不僅受環(huán)境因素的影響,而且還受到環(huán)境因素對AgNPs釋放Ag+濃度的影響。Pradhan等[62]研究AgNPs對歐洲榿木(Alnusglutinosa)葉凋落物降解過程及其相關(guān)微生物群落結(jié)構(gòu)和功能的影響,結(jié)果發(fā)現(xiàn)AgNPs與AgNO3中的Ag+對凋落物降解速率、水生真菌生物量和產(chǎn)孢率的影響無顯著差異,但與對照相比呈現(xiàn)出顯著的抑制效應(yīng)。隨后,Batista等[63]研究發(fā)現(xiàn)溫度的升高促進了凋落物的微生物分解,提高了凋落物降解酶的活性,而低溫則增加了真菌的生物量和多樣性。最近,筆者課題組[18]首次解析了夜間人造光污染和AgNPs復(fù)合作用對河流生態(tài)系統(tǒng)中凋落物降解及其相關(guān)的微生物(真菌和細(xì)菌)群落結(jié)構(gòu)、功能的生態(tài)毒理機制,認(rèn)為人造光污染不僅可以改變溪流中AgNPs和凋落物的特性,而且還可以減輕AgNPs對凋落物降解的負(fù)面影響。這種減輕作用主要歸因于夜間人造光作用下AgNPs釋放的Ag+濃度和葉凋落物中木質(zhì)素含量的下降、微生物量的增加及主要水解酶(β-葡萄糖苷酶)活性的增強。該研究不僅強調(diào)了評估AgNPs生態(tài)毒理效應(yīng)時應(yīng)考慮環(huán)境因素的重要性,而且為納米材料的生態(tài)安全評估提供科學(xué)依據(jù)和新視野。

有關(guān)AgNPs 對微生物的毒理機制研究表明,Ag+的釋放、活性氧(ROS)的產(chǎn)生、對細(xì)胞完整的破壞性與膜通透性改變及其與功能蛋白質(zhì)互作是AgNPs損傷微生物的主要因素[20,56]。但也有研究發(fā)現(xiàn),Ag2SNPs暴露5 d后對淡水生物膜的生物活性和群落組成有明顯影響,認(rèn)為是其納米毒性而非離子毒性所致[64]。

3.2 AgNPs對水生植物毒理效應(yīng)

AgNPs對水生植物毒理效應(yīng)及機制研究主要集中在藻類[65-67]、浮萍[67-69]和水稻等[52,70],且主要集中在對單一物種在短期內(nèi)的毒理效應(yīng)方面,并聚焦于AgNPs對植物生長速率、光合作用和生理水平上的氧化脅迫等方面。例如,Oukarroum 等[71]發(fā)現(xiàn)AgNPs通過產(chǎn)生活性氧(ROS)降低Chlorellavulgaris和Dunaliellatertiolecta的生長速率、光合作用和細(xì)胞活力;Miao等[72]和He等[73]發(fā)現(xiàn),AgNPs對Thalassiosiraweissflogii、Chattonellamarina的生長和生存的影響主要由AgNPs釋放的Ag+所造成。同時,AgNPs對浮游植物的毒理效應(yīng)隨AgNPs來源、類型和試驗對象(如月牙藻、小球藻和衣藻)的不同而不同[56]。對一些大型水生植物的研究表明,AgNPs暴露可誘導(dǎo)產(chǎn)生過量的ROS,從而引起多不飽和脂肪酸過氧化(稱為脂質(zhì)過氧化)、細(xì)胞膜通透性損傷、細(xì)胞結(jié)構(gòu)改變或蛋白質(zhì)、DNA直接損傷,進而導(dǎo)致植物細(xì)胞死亡和生長抑制[74,75]。例如,Yuan等[74]發(fā)現(xiàn),AgNPs暴露后,沉水植物埃格草(Egeriadensa)的膜損傷指數(shù)MDA明顯高于出苗的燈心草(JuncuseffususL.),說明AgNPs對沉水植物的脅迫作用更大。Jiang等[66]研究發(fā)現(xiàn),在水環(huán)境中,AgNPs主要沉積在表層底泥中,并且在水生植物大量積累銀元素,因此AgNPs可能會通過食物鏈在不同營養(yǎng)級上傳遞。

3.3 AgNPs對水生動物毒理效應(yīng)

對AgNPs水生動物毒理效應(yīng)的研究主要集中在水生無脊椎動物(如線蟲、大型溞和貝類等)和魚類中。作為水生食物鏈的主要參與者,無脊椎動物在物質(zhì)循環(huán)、能量轉(zhuǎn)化以及污染物遷移積累方面均扮演著重要角色。研究發(fā)現(xiàn),AgNPs會對無脊椎動物產(chǎn)生很強的毒性作用,并且AgNPs及其釋放的Ag+對生物的毒理效應(yīng)與水體pH、離子成分及強度、溶液中大分子物質(zhì)(如共存污染物和硫元素等)等因素聯(lián)系密切[3,4]。一旦進入這些無脊椎動物體內(nèi),AgNPs可隨血液循環(huán)進入不同組織中,且主要分布在腮、肝胰和腸道上[51]。Yan等[75]發(fā)現(xiàn),AgNPs還可以通過大型蚤(Daphniamagna)母體內(nèi)轉(zhuǎn)移到下一代,且顯著抑制F0代和F1代的繁殖能力。

另外,AgNPs對脊椎動物魚類的毒理作用研究顯示,AgNPs對魚類(研究的主要模型為耐寒的淡水魚斑馬魚和咸水魚日本青鳉)的毒性作用主要表現(xiàn)為影響魚類的胚胎發(fā)育(導(dǎo)致如眼、尾和心臟的畸形等),破壞鰓的組織結(jié)構(gòu),產(chǎn)生呼吸和神經(jīng)毒性等[3,46,48]。AgNPs對魚類會表現(xiàn)出比Ag+更強的生物毒性效應(yīng)[76],AgNPs對斑馬魚的毒性呈現(xiàn)粒徑效應(yīng)[48]。此外,由于Ag+可以替代Na+/K+ATPase中的Na+,而AgNPs表面涂層材料會影響Ag+的釋放量,因此其會影響日本青鳉體內(nèi)的生理平衡[77]。AgNPs對日本青鳉具有一定的亞慢性毒性[78],在日本青鳉體內(nèi)的組織分布為肝>鰓>腸>腦,毒性主要作用于肝臟、鰓和腸道,其中肝臟損傷最為顯著,即肝臟是AgNPs毒性作用的靶器官[46]。另外發(fā)現(xiàn),0.1 mg/L AgNPs溶液會降低魚類對低氧環(huán)境的耐受力,表明氧化損傷可能是AgNPs對魚類產(chǎn)生毒性的一個重要機制[48]。可見,AgNPs可通過水體直接暴露和食物鏈轉(zhuǎn)移產(chǎn)生毒理效應(yīng),甚至還會通過母體轉(zhuǎn)移對下一代產(chǎn)生毒理效應(yīng)。

3.4 AgNPs在水生食物鏈的遷移和轉(zhuǎn)化

截至目前,對AgNPs在食物鏈遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律的研究主要集中在少數(shù)幾個模式生物之間。例如,對不同包被(巰基、沒食子酸和酪氨酸等)AgNPs沿藻類(Chlamydomonasreinhardtii)→大型溞(Daphniamagna)和沿小球藻(Chlorellavulgaris)→大型溞食物鏈傳遞效應(yīng)的研究結(jié)果表明,AgNPs中的Ag+可沿食物鏈傳遞,且Ag+主要通過食物攝取傳遞[47,79]。Jiang等[66]報道AgNPs從水柱和沉積物向動植物的營養(yǎng)轉(zhuǎn)移,Chae等[80]報道了納米銀線(AgNWs)從藻類向水蚤和斑馬魚的營養(yǎng)轉(zhuǎn)移。在河口環(huán)境中,由含有AgNPs的消費品中釋放的Ag+被各種生物群(生物膜、無脊椎動物、植物)吸收,通過吸附、遷移和生物積累等過程產(chǎn)生不同的生態(tài)毒理效應(yīng)[81]。可見,在水環(huán)境中,AgNPs可沿捕食食物鏈向上傳遞,但由于捕食者與被捕食者的消化生理差異,日益增加的物種復(fù)雜性可能改變AgNPs暴露生物敏感性,并可能改變AgNPs誘導(dǎo)的毒性[10]。

4 展望

AgNPs優(yōu)良的抗菌特性雖然給人類生產(chǎn)生活帶來了諸多便利,但其日益增強的環(huán)境釋放也給生態(tài)環(huán)境帶來潛在生態(tài)風(fēng)險。由于水環(huán)境的復(fù)雜性,AgNPs一旦進入其中,其理化特征、環(huán)境行為及毒理效應(yīng)將會受到多種因素的影響。迄今為止,雖然已有大量研究報道水環(huán)境中AgNPs的來源、遷移轉(zhuǎn)化和生態(tài)毒理效應(yīng)等,但這些研究存在以下5點問題:(1)報道主要是對總Ag(包括Ag+、AgNPs和AgNPs-Ag+復(fù)合物)的評估,而不是環(huán)境毒理研究中常用的生物體攝取的各種不同類型的AgNPs[82];(2)對AgNPs生物毒性測定缺乏標(biāo)準(zhǔn)方法以及有效研究技術(shù)手段[40,83];(3)AgNPs對單一物種毒理效應(yīng)和機制的研究主要集中在物種本身的生理變化方面,而較少從分子水平探討其致毒機制[65];(4)報道多數(shù)只涉及單一環(huán)境因素對AgNPs在水生態(tài)遷移轉(zhuǎn)化和生態(tài)毒理效應(yīng)的研究,而對不同環(huán)境因素互作條件下的毒理效應(yīng)機制知之甚少;(5)對AgNPs在食物鏈中的研究主要集中于二級食物鏈或模式生物上面,不能完全反映真實復(fù)雜的生物系統(tǒng)[83]。因此,未來對AgNPs在水環(huán)境中的遷移轉(zhuǎn)化、生物積累及生態(tài)毒理機制等研究可從以下5方面入手:

(1)在實際暴露場景和劑量條件下,對環(huán)境實際濃度AgNPs在不同實驗尺度(微觀和中觀)和時間(長期和短期)中的水生態(tài)遷移轉(zhuǎn)化和生態(tài)毒理效應(yīng)進行研究;

(2)開發(fā)新的AgNPs在復(fù)雜環(huán)境介質(zhì)中的表征和量化方法,并提供標(biāo)準(zhǔn)的或可參考的環(huán)境管理體系以及安全性實驗方案,建立一個全面、規(guī)范的評價體系,這對環(huán)境中AgNPs的毒性進行有效評價至關(guān)重要;

(3)對AgNPs生態(tài)毒理效應(yīng)進行多組學(xué)(包括高通量篩選、預(yù)測毒理學(xué)和基因組學(xué)/表觀遺傳學(xué)/代謝組學(xué)等)研究,并從分子水平進行探討AgNPs致毒機制,以將AgNPs研究從描述性科學(xué)轉(zhuǎn)向基于機制的毒理學(xué);

(4)開展多因素(包括非生物和生物因素)條件下AgNPs在水環(huán)境遷移轉(zhuǎn)化和生態(tài)毒理效應(yīng)研究,深入探究AgNPs-污染物之間的相互作用,以及環(huán)境條件如何使這種相互作用復(fù)雜化,最終將這些研究應(yīng)用于實際生態(tài)環(huán)境,以評估其在自然環(huán)境條件下的總體毒性;

(5)建立完整的實驗條件,加強AgNPs在三級食物鏈尤其是在水環(huán)境中常見的食物鏈中遷移轉(zhuǎn)化規(guī)律的研究,進而深入探究原位而非實驗室模擬條件下AgNPs在食物鏈中的傳遞規(guī)律及其機制。

在上述研究的基礎(chǔ)上,開發(fā)由化學(xué)、物理、生物學(xué)、數(shù)學(xué)、統(tǒng)計學(xué)和信息學(xué)等跨學(xué)科科學(xué)領(lǐng)域組成的AgNPs毒性數(shù)據(jù)庫,建立AgNPs生物風(fēng)險評估體系及環(huán)境標(biāo)準(zhǔn),使其在排放前預(yù)處理,從而從根源上降低生態(tài)風(fēng)險。