利用GIS分析巖溶地區磷石膏渣場節理裂隙特征

汪志鵬,董 寅

(景德鎮市地質災害應急中心,江西 景德鎮 333000)

0 引 言

作為當今發展較快的科學技術之一,GIS是以地理空間數據為基礎,用于空間地理相關的數據采集、存儲、提取、檢索、分析、顯示、制圖,實現綜合分析應用的技術系統。隨著時代的發展,巖土工程的范疇已不再局限在傳統意義上,而是更廣泛地與地理信息系統相結合。將GIS技術引入巖土工程領域,可以大大提高工作效率,提高巖土工程勘察設計的準確性。本文通過對磷石膏堆填體的位置形態、渣場的面積、體積、任意點磷石膏厚度等進行節理裂隙分析;根據節理裂隙分析的結果進行三維建模,分析巖體結構面的空間形態、組合關系、分布和延展規律等,從而分析地下水在結構面中的運動方向。

1 工程概況

渣場位于白頭村雞窩坡,磷石膏堆積體高程1 246~1 275 m,堆積體位于溝谷地段,東南和西北兩側為山,溝谷從西南往北通過,磷石膏直接與兩側基巖接觸,底部直接與紅黏土接觸。磷石膏堆填體平面上呈逗號形狀,沿東西方向,最寬處約230 m,沿南北方向最寬處約360 m;堆填體中部相對較低,與周邊堆填體高差3~8 m,為開挖外運所致,受場地地形控制,靠山兩側出露白云巖,磷石膏直接與兩側基巖接觸,基巖可見節理裂隙發育,部分接觸基巖面經過爆破;底部為紅黏土,磷石膏直接與紅黏土接觸,覆蓋在紅黏土之上。

2 污染情況

2.1 地表水污染

場區節理裂隙發育,基巖中賦存巖溶裂隙水,與地表水存在水力聯系。地下水受到磷石膏渣場的污染后,在其出水口(泉點、水井等)將受到污染的地下水排入地表水系,使地表水間接受到磷石膏渣場的污染。

2.2 地下水污染

場區屬巖溶地貌,巖體直接出露地表,磷石膏渣場堆填高度較大,堆填體兩側與巖體直接接觸,磷石膏滲瀝液可直接通過節理裂隙進入地下水系,使地下水污染。場區巖體節理裂隙發育,磷石膏滲瀝液、懸濁液進入基巖,引起周邊地下水環境發生變化,造成基巖含水層污染。

3 巖體節理裂隙調查

對磷石膏渣場附近出露基巖選取具有代表性的12個點進行樣方調查,現場繪制素描圖,測量各節理裂隙的產狀并進行分組,對節理裂隙進行統計分析,找出發育規律、數量、方向等,為水環境分析提供依據。

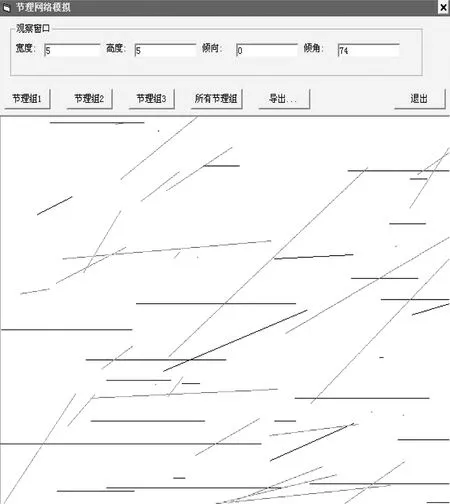

樣方統計以單位面積為標準進行現場節理裂隙統計,以樣方3為例,并以素描圖和照片記錄其原始狀態,統計其產狀、間距、寬度、長度。見圖1和圖2。

圖1 樣方3工作面

圖2 節理網絡模擬軟件

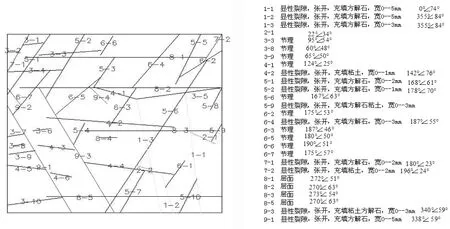

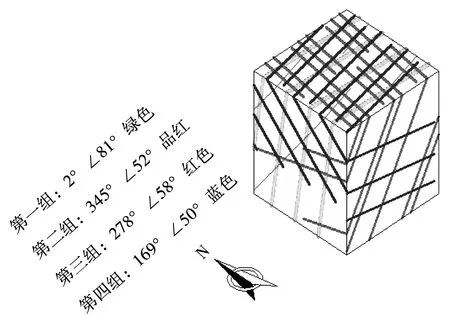

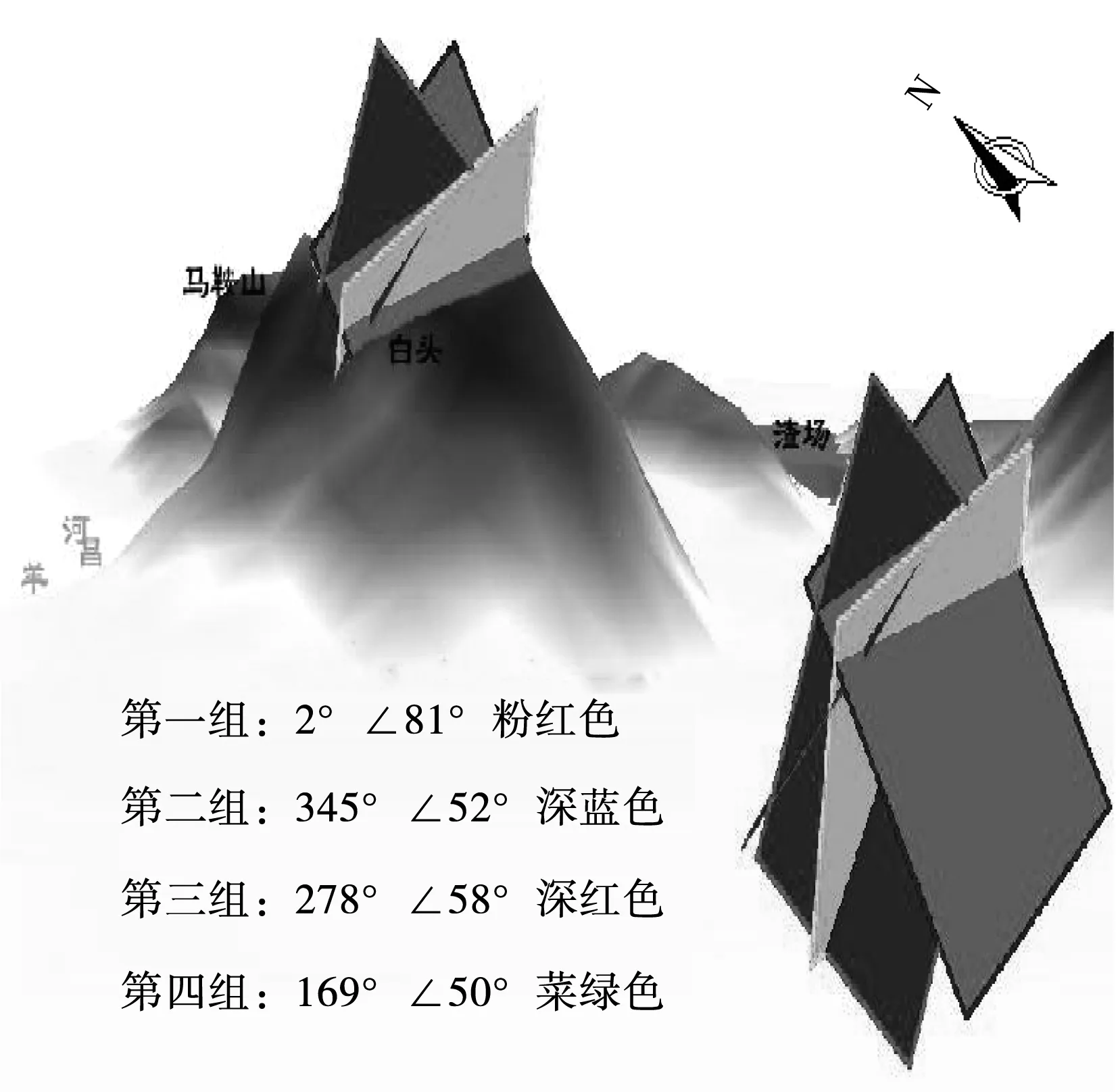

根據節理裂隙調查,場地周圍節理裂隙發育,共11組,寬度0~15 cm不等。其中主要發育四組,產狀分別為:第一組2°∠81°,第二組345°∠52°,第三組(平行層面)278°∠58°,第四組169°∠50°。對現場統計數據通過節理網絡模擬軟件進行模擬,得到樣方3的成果,見圖3。

圖3 樣方3節理網絡模擬成果

巖土勘察和量測獲得的巖土信息是一些離散的數據,面對這些巖土信息,圖形圖像是最直觀的數據解釋。因此,空間地質模型及可視化系統的研究和應用是巖土工程勘察評價領域計算機應用的必然趨勢。

4 磷石膏渣場GIS分析

在前期工作的基礎上,采用SuperMap軟件對相關圖件和數據進行矢量化輸入,進行三維建模,得出磷石膏堆填體的三維圖像,對磷石膏堆填體的位置形態、渣場的面積、體積、任意點磷石膏厚度、剖面形態等進行分析;根據節理裂隙分析的結果進行三維建模,分析巖體結構面的空間形態、組合關系、分布和延展規律等。

4.1 GIS形態分析

通過對場地原狀地形圖和現狀地形圖進行矢量化后疊加,提取數據,進行三維建模,對磷石膏渣場進行形態分析。運用提取的渣場數據,對疊加后的圖形切剖面,得出渣場與地面接觸界線。

4.2 空間形態分析

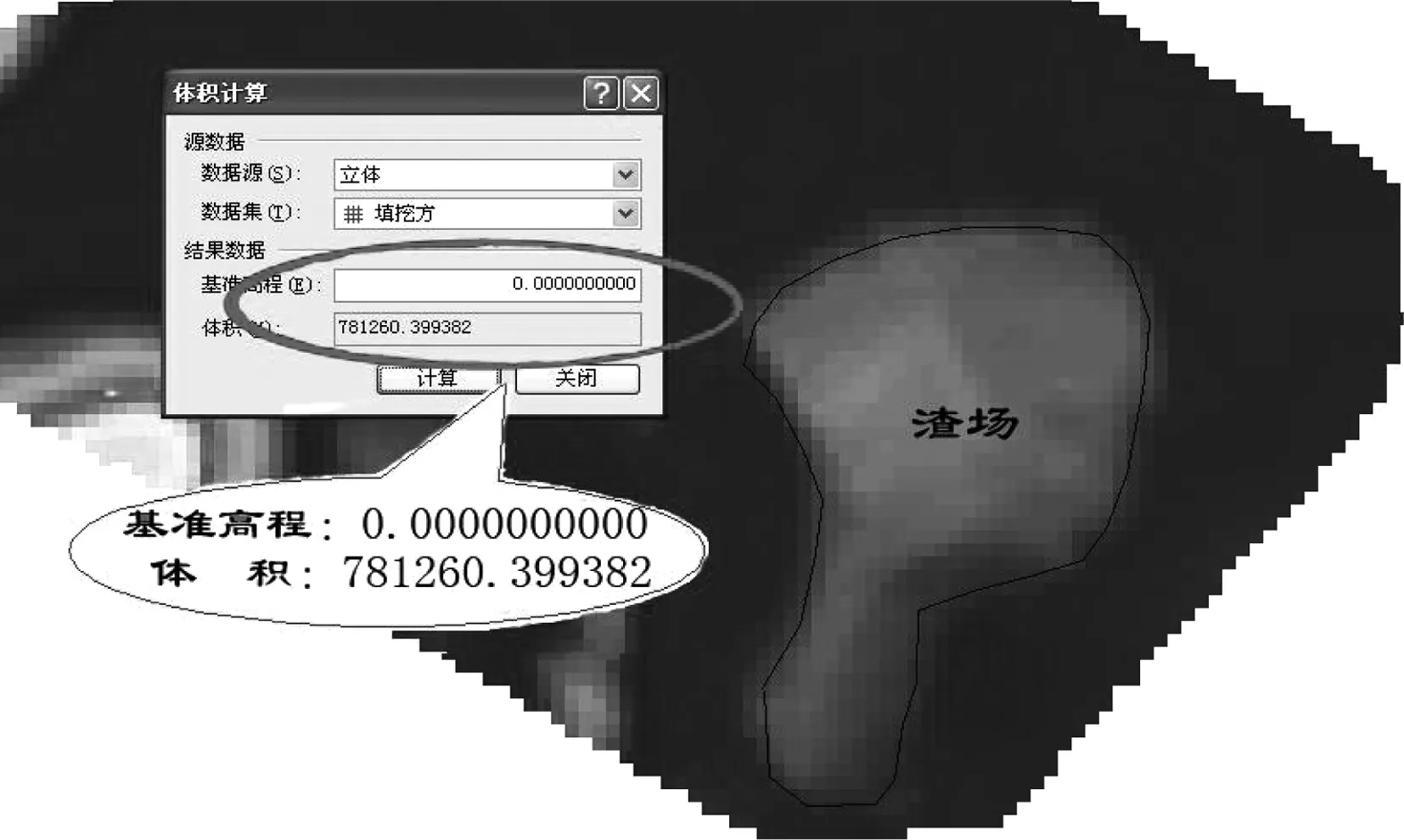

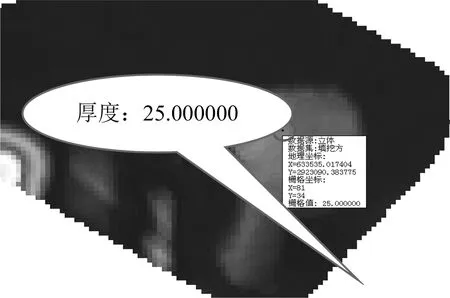

通過對礦渣堆積前后分別建模疊加,得出磷石膏堆填體體積、堆填體任一點厚度等空間特征數據和空間特征數據。見圖4和圖5。

圖4 體積分析

圖5 厚度采集點

4.3 三維建模

根據數理統計結果,到11組結構面。根據節理裂隙發育次序,結合對滲流影響較大的寬度、密度等參數,確定4組結構面,分別為第1、6、7、10組,得出結構面在單位面積和體積內的結構模型。見圖6-圖9。

圖6 1 m2面積內節理裂隙的分布

圖7 1 m3體積內節理裂隙的分布

圖8 三維結構面示意圖

圖9 空間模型示意圖

5 結 語

磷石膏堆積體本身含水,降雨時含水量增大,形成滲瀝液、懸濁液,向外流淌污染周邊環境。在結構面統計的基礎上,建立結構面模型,基于GIS技術的三維建模模擬,可以再現結構面在空間的存在形態,便于判斷結構面節理裂隙的發展趨勢,以此來分析地下水在結構面中的運動方向,判斷磷石膏渣場在基巖中的流向,從而為治理地下水提供科學依據。