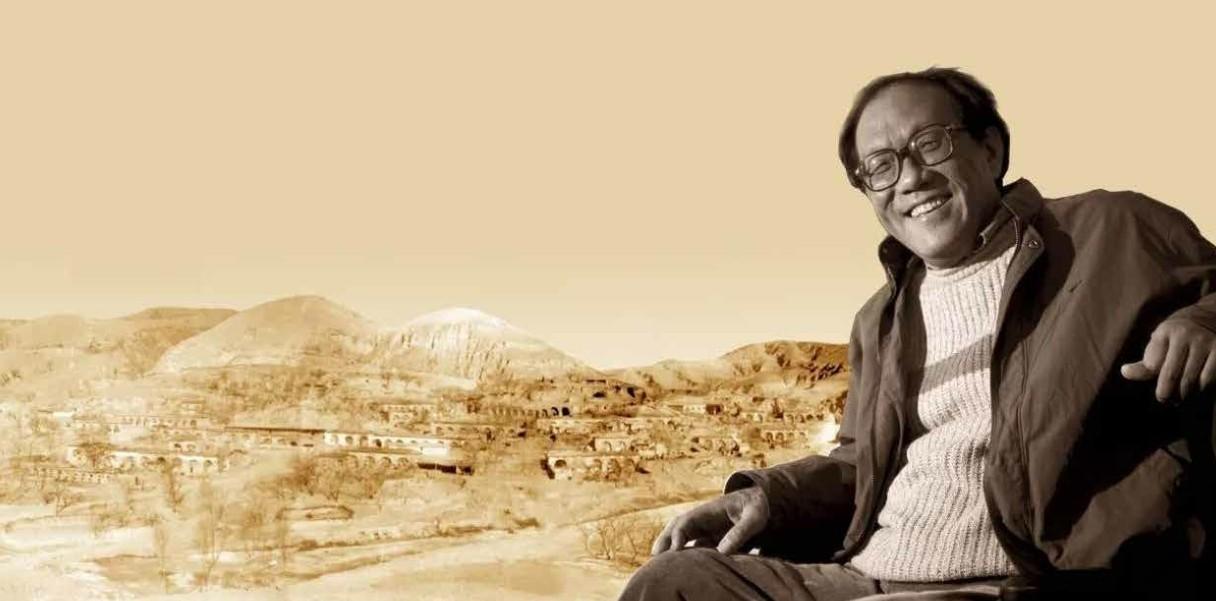

史鐵生:溫厚的人格形象長留人間

顧林

隨著時間的推移,作家史鐵生在讀者心目中的形象似乎越來越具有感召力。對于很多讀者來說,閱讀史鐵生就是在親近人文精神、探尋文學真諦、接受精神洗禮。為何有那么多人一直傾心于閱讀史鐵生?我想,這主要是因為他一貫堅持自由、真誠、純粹的心魂寫作。

“為生存尋找更美的理由”:把生存這件事想深想透

史鐵生1951年出生于北京,自小聰慧。中學就讀于清華大學附屬中學。在這所優秀學生云集的學校,他依然是佼佼者,不僅文理兼修,還有不少特長。1967年中學畢業,兩年后自愿到陜北農村插隊。艱苦的插隊生活使他少年時曾有過的脊髓病癥再度發作。插隊期間,兩度回京治病,但病情嚴重,最終癱瘓。此時史鐵生剛滿21歲。

殘疾讓生活陷入困境,只好在一家街道工廠做點小工謀生。勞作之余,他開始嘗試寫作。史鐵生多次寫道:“寫作為生是一件被逼無奈的事。”假若不是因為殘疾,他大概不會走上寫作這條路。盡管寫作是無奈的選擇,但自1978年初登文壇,史鐵生就顯露出不俗的創作才華。《我的遙遠的清平灣》《奶奶的星星》連續兩年獲得全國短篇小說獎,則是其創作才華的證明。

史鐵生早期的創作主要還是對文學傳統的繼承,同時也體現出對當時文學潮流的追隨。比如他在這一時期發表的多篇小說,就有當時“傷痕文學”和“反思文學”這兩股文學潮流的深刻烙印。不過,隨著寫作實踐和思考的深入,史鐵生對文學有了新的認識,擺脫了一個文學“追逐者”的姿態,慢慢成長為一個有著自己獨特個性、具備自由精神的創造者。在《答自己問》等作品中,史鐵生寫到,寫作對于他,先是為了謀生,接著是為了價值實現,后才看見了生命的荒誕,這時他逐漸領悟到寫作的真正意義所在,“寫作就是要為生存找一個至一萬個精神上的理由,以便生活不只是一個生物過程,更是一個充實、旺盛、快樂和鎮靜的精神過程”。他意識到,活著不是為了寫作,寫作是為了活著,寫作不只是謀生的手段,說到底是對生命意義的詢問,對生命困境的思索,是要“以尋找以創造去實現人生”。他感嘆寫作之于他,最終成為一種信仰,也是命運。

史鐵生將文學分為三種類型:純文學、嚴肅文學、通俗文學。嚴肅文學側重于社會、政治、階級層面,通俗文學主要為人的娛樂需要而產生,純文學則面對著人本的困境,“譬如對死亡的默想、對生命的沉思,譬如人的欲望和實現欲望的能力之間的永恒差距,譬如宇宙終歸要毀滅那么人的掙扎奮斗意義何在等等,這些都是與生俱來的問題……在探索一條屬于全人類的路”。史鐵生認為三種文學各有價值,各有存在的必要。但顯然他更看重的是純文學,而他所堅持的也正是純文學之路。他將人本的困境看作寫作的起點,也是維系寫作激情的源泉。在他看來,寫作就在于看出了生活的荒誕、生命的困境,而力圖“為生存尋找更美的理由”,只有將生存這件事想深想透了,才能更好地活著,也才能更好地寫作。

“心魂”“務虛”“真誠”:思想型寫作的關鍵詞

史鐵生的寫作由對傳統的靠近、對生活的探尋,而逐漸走向對自我心魂的追問。他指出:“缺乏對心魂的關注,不僅限制了中國的藝術,也限制著中國人心魂的伸展。”文學應該超越所謂的“真實”,即表面的現實,或常規的生活,向更為廣闊、更為深邃的思想和精神領域進發。“所有的實際之真,以及所謂的普遍的情感,都不是寫作應該止步的地方。”寫作不只是對外在世界的觀察和描摹,而是“鮮活的生命在眼前的黑夜中問路”,是在“寫作之夜”“向著心靈的探險”。寫作者所要做的是回歸心魂的“聆聽和跟隨”。只有這樣,寫作才能獲得一片無窮無盡的自由天地。

對寫作自由的追求,讓史鐵生不喜歡“文學”這個詞,也不接受“文學家”的稱謂,而只認為自己是一個寫作者。他說:“文學這個詞并不美妙,并不恰切,不如是寫作,不如是傾訴和傾聽……是天地間最自由的一片思緒。”他還說:“說到底,文學(和藝術)是一種自由,自由的思想,自由的靈魂。”他認為文學和其他藝術一樣,應該是自由而真誠的,但在現實中,“文學”二字喻示著規則和標準,因此埋藏下一種危險,即取消個人的自由,限定探索的形式與范圍。自由不在,真誠也就難求。史鐵生認為,只有給予寫作充分的自由,寫作才能承擔起心魂深處有關生命那么多本源性的主題。

“心魂”“務虛”“真誠”,是史鐵生文學觀念的核心,也是他中后期思想型寫作的關鍵詞。他的寫作日漸脫離了一般意義上文學創作的陳規陋習。對他來說,只要能表達自己的思想,任何方式、文體和語言,都是自然而然,是在回歸心魂的“聆聽和跟隨”中自然流淌而出的。史鐵生的創新主要體現在文體的創新。他認同“形式即內容”“有意味的形式”之說,反對“形式即容器”觀念。他認為,文學或藝術的形式,來自人與外部世界相處的形式,以什么樣的形式與世界相處,就能創造出什么樣的藝術形式。當感到人與世界融為一體、天人合一,存在乃是主客體的共同參與時,也就看到了“形式即內容”。從1987年的中篇小說《禮拜日》開始,史鐵生的絕大部分作品就以超越文體的創作,真正踐行了“形式即內容”的理論。他的第一部長篇小說《務虛筆記》最為鮮明地體現出了形式上的巨大突破。