我國散煤治理現狀分析與長效機制構建研究

李雪玉

(北京大學能源研究院,北京市朝陽區,100022)

0 引言

“十三五”時期是我國散煤治理的破題階段,在此期間,散煤治理以改善空氣質量為核心,在工業小鍋爐淘汰關停、散亂污企業整治、窯爐專項治理、北方清潔取暖等多領域采取目標管理的方式,全力推進,并以嚴格的環保督察來保駕護航,總體上取得了重大成果。淘汰治理無望的小型燃煤鍋爐約10萬臺,重點區域35 t/h以下燃煤鍋爐基本清零,中央財政支持北方地區清潔取暖試點實現“2+26”城市和汾渭平原全覆蓋,累計完成改造約3 500萬戶左右,其中農村地區完成散煤替代約2 500萬戶,空氣質量和居民健康水平取得顯著改善。

2021年是《北方地區冬季清潔取暖規劃》(2017-2021)的收官之年,也是“十四五”的開局之年,筆者與所在團隊在充分總結“十三五”經驗的基礎上,分析了當前散煤治理面臨的主要挑戰,確保在“十三五”散煤治理成果得到有效保障的基礎上,兼顧清潔化和低碳化目標,以經濟可承受的方式穩步推進下一階段的散煤治理工作。

1 散煤治理的主要措施及其成效

2013年全國大范圍的霧霾污染事件頻發,為積極應對日益嚴峻的大氣污染問題,國家頒布出臺了《大氣污染防治行動計劃》,就空氣質量改善問題提出了具體目標和治理措施。基于大氣環境相關研究成果表明,散煤燃燒污染是“十二五”以來逐漸增多的霧霾污染重要成因之一,因此散煤治理相應成為了大氣污染防治工作的重要任務。“十三五”期間,我國的散煤治理工作以改善空氣質量為核心,經歷了3個主要政策的實施階段:2016-2017年是《大氣污染防治行動計劃》的攻堅和收官階段,也是工業散煤治理取得積極成效的2年;2017-2020年是《北方地區清潔取暖規劃(2017-2021)》有效執行的重要4年,也是北方清潔取暖改造快速落地的階段;2018-2020年,是《打贏藍天保衛戰三年行動計劃》全面實施階段,是散煤治理戰場擴圍、民用和工業散煤全面綜合治理的階段,這一期間,嚴格的環保督察制度及其常態化為散煤治理行動措施的有效落實提供了保障。“十三五”時期,散煤治理政策體系初步形成并逐步完善,散煤治理取得了突破性進展。

1.1 工業散煤治理

工業散煤治理主要包括35 t/h及以下的燃煤小鍋爐、直燃直排或不能達標排放的小窯爐。據初步估算,“十三五”期間,工業散煤削減累計超過1億t,共淘汰治理無望的小型燃煤鍋爐約10萬臺,重點區域35 t/h以下燃煤鍋爐基本清零。

1.1.1 工業散煤治理措施

整體來看,我國燃煤工業鍋爐正向著大容量、高能效、低排放的方向發展。在工業鍋爐治理方面,通過4類措施的全面落地,燃煤工業小鍋爐數量和規模正大幅下降,一是控制新增燃煤鍋爐規模,重點區域全域和其他地區縣級及以上城市建成區原則上不再新建35 t/h以下的燃煤鍋爐,其他地區原則上不再新建10 t/h以下的燃煤鍋爐;二是加快淘汰燃煤小鍋爐,實施“清潔能源替代”,重點區域基本淘汰35 t/h以下燃煤鍋爐,縣級及以上城市建成區基本淘汰10 t/h及以下燃煤鍋爐,因地制宜實施清潔能源替代;三是實施燃煤鍋爐“以大代小”(大型高效節能環保鍋爐替代低效分散小鍋爐),開展燃煤鍋爐節能改造,提升系統運行水平;四是提高供熱燃煤質量,實現煤炭分質分級利用,推廣使用洗選煤,燃煤鍋爐不得直接燃用高硫高灰分的原煤。

1.1.2 工業散煤治理成效

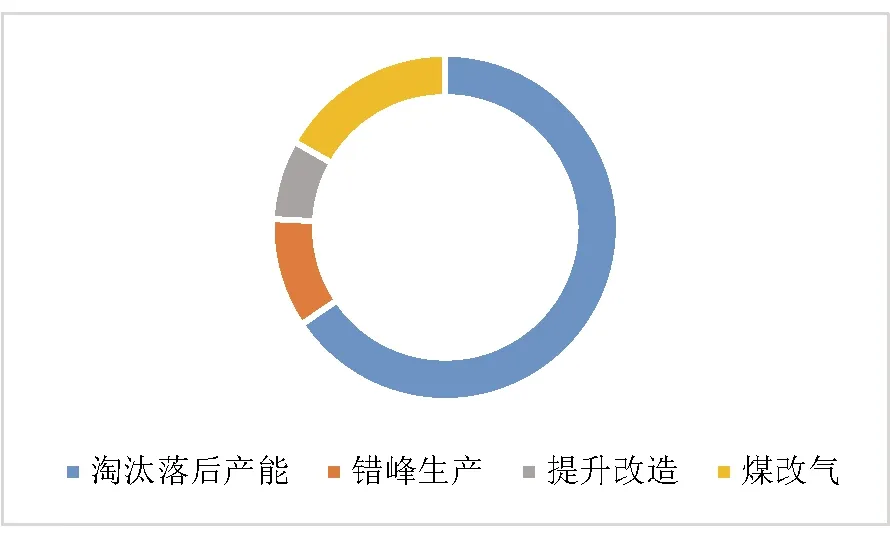

在其它工業散煤治理方面,淘汰落后產能、散亂污企業整治、錯峰生產、清潔能源替代等措施發揮了重要作用。其中,建材行業通過推動、出臺磚瓦行業《產業結構調整指導目錄(2019年本)》,提升行業準入門檻的同時,推進企業技術改造。據初步估算,陶瓷、磚瓦、石灰這3個行業通過淘汰落后產能實現散燒煤削減約7 700余萬t。“十三五”期間4類政策措施對建材行業小窯爐治理的貢獻如圖1所示。

圖1 “十三五”期間4類政策措施對建材行業小窯爐治理的貢獻

1.2 民用散煤治理

1.2.1 民用散煤治理進展

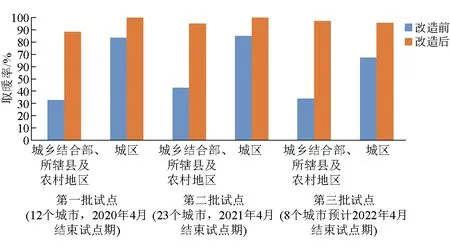

在民用散煤治理方面,在中央財政支持北方地區冬季清潔取暖試點政策下,“十三五”期間,先后共3批、43個城市開展了清潔取暖試點示范工作,并取得積極進展。截至2021年4月,試點城市合計完成清潔取暖改造面積39.10億km2、改造戶數3 526萬戶(以各試點城市實際完成任務量統計,其中山東第二批試點城市按目標任務量統計)。前3批試點城市改造規模(改造戶數)占比依次為38%、55%、7%。清潔取暖改造以城鄉結合部、所轄縣及農村地區為主,占比75%;清潔取暖改造主要分布在京津冀及周邊“2+26”城市,占比73%。試點城市改造前后清潔取暖率的變化如圖2所示。

圖2 試點城市改造前后清潔取暖率的變化

由圖2可以看出,第一批12個試點城市到2020年4月已結束試點期,3年內城區完成清潔取暖改造409萬戶,取暖率由83.7%提高到100%;城鄉結合部、所轄縣及農村地區完成清潔取暖改造914萬戶,清潔取暖率由32.84%提升到88.59%。第二批23個試點城市到2021年4月結束試點期,3年內城區完成清潔取暖改造411萬戶,清潔取暖率由85.38%提升到100%;城鄉結合部、所轄縣及農村地區完成清潔取暖改造1 543萬戶,清潔取暖率由42.79%提升到95.07%。第三批8個試點城市將于2022年結束試點期,截至到2021年4月,城區完成清潔取暖改造49萬戶,清潔取暖率由67.46%提升到95.72%;城鄉結合部、所轄縣及農村地區完成清潔取暖改造200萬戶,清潔取暖率由33.84%提升到97.57%[1]。

1.2.2 民用散煤治理成效

隨著清潔取暖改造工作的推進,重點區域空氣質量明顯改善。其中,2020年,“2+26”城市和汾渭平原城市優良天數比例分別提高到63.5%和70.6%,分別比2017年上升14.2個百分點和18.5個百分點;PM 2.5全年平均濃度分別下降到51 μg/m3和48 μg/m3,分別比2017年下降25%和26%。2021年,我國清潔取暖工作開始從試點走向推廣階段,獲得財政支持的20個城市中京津冀及周邊地區城市12個、西北和東北區域城市8個,標志著北方清潔取暖工作從重點區域開始在向非重點地區延伸。

2 散煤治理面臨的主要挑戰

“十三五”期間散煤治理取得了突破性進展,然而工業散煤治理主要依賴行政手段,民用散煤治理主要依賴財政補貼,散煤治理效果需要進一步鞏固和加強。尤其是民用散煤治理已經從快速完成目標的改造階段跨入保障長期使用的運維階段,從單純考慮初裝成本的補貼階段進入運行成本自擔的后補貼階段,從以清潔為主要目標階段到兼顧碳中和為長期目標的雙輪驅動階段,從以排放效果最優的技術路線選擇階段到兼顧經濟性的因地制宜方案的選定階段,均面臨著諸多挑戰。

2.1 工業散煤治理難度升級

目前,在各類政策的推動下,工業小鍋爐和小窯爐在“十三五”期間基本實現了加快淘汰落后的工作。截至到2020年底,重點區域基本淘汰35 t/h以下燃煤鍋爐,65 t/h以上燃煤鍋爐基本完成節能和超低排放改造。雖然地方在實施燃煤小鍋爐淘汰和超低排放改造稍有滯后,但從目前的推進進度來看,重點區域已基本實現燃煤小鍋爐清零,非重點區域正在全面淘汰10 t/h以下的燃煤小鍋爐。小窯爐治理方面,淘汰落后產能在“十三五”時期發揮了關鍵性作用,在后續治理中,建議繼續加快清潔能源替代、產業升級和提升改造。

隨著國內外生態環境和氣候形勢的變化,我國工業散煤治理面臨著減污降碳協同治理的新形勢和挑戰,然而當前大氣污染防治技術不能完全滿足減污降碳協同治理的需求,還缺乏真正適用于小鍋爐或小窯爐的低成本并能實現多污染物和碳排放協同治理的技術。

2.2 民用散煤治理面臨的挑戰

2.2.1 散煤返燒問題突出

“十三五”重點區域已完成清潔取暖3 500余萬戶,然而后續的關鍵問題在于投入使用并確保可持續的清潔取暖效果。目前,對于已完成清潔取暖改造的地區,民用散煤治理存在的最大問題是“改而不用”“改而少用”“改了又改”等現象導致的不同程度的散煤返燒。生態環境部門2018-2019年秋冬季實地督察數據顯示,北方地區按村統計平均復燃率就達到14%,河北某市更是高達36%。一項專門針對清潔取暖返煤的分析顯示,當前潛在返煤用戶超過500萬戶,如各地運行補貼逐步退坡,這一數據或將達到800萬戶之多。

(1)“改而不用”和“改了又改”現象導致的散煤返燒。在試點示范階段,部分地區出現“改而不用”的現象。以“煤改電”為例,在煤改電用戶中,“改而未用”用戶(指的是采暖季期間,用戶的日均電量不到2 kW·h)、“基本不用”用戶(指的是采暖季期間,用戶的日均電量2~8 kW·h,基本沒有使用電取暖的用戶)、“低水平使用”用戶(指的是采暖季期間,用戶的日均電量高于8 kW·h,但受多重因素影響,采暖用量不大),約占總戶數的70%~80%。北京市、天津市和山西省的運行情況相對較好,正常使用率超過60%,尤其是北京市,正常使用電取暖用戶占比最高,山東省、河南省、新疆自治區和陜西省的利用率相對較低。其中成本是很大因素,除此之外,還有其他現實原因,比如農村地區居民或外出務工,或一戶多宅,或冬季搬到城鎮樓房居住,造成已完成“煤改電”清潔取暖改造的房屋長期空置,電采暖設備幾乎不使用。

在試點示范階段,有部分地區因技術路線選擇不當、盲目照搬等現象的存在,導致改造后不得不進行二次、三次改造。據實地調研,某市是重點區域實施清潔取暖較早的地市級,在2015年就開始利用中央大氣污染防治資金開始實施農村清潔取暖改造工作,在早期的技術探索階段,部分農村采取了石墨烯等取暖技術,據使用居民反映效果較差,面臨著設備更換的問題。然而,按照有關資金管理辦法要求,對已獲得中央資金支持的項目不能再次獲得中央資金的支持,因此需要地方政府再給予補貼才能完成取暖設備的更換。另外,一些地方政府在財政資金有限的情況下,為完成任務目標,往往采取低價招標策略,導致大量劣質產品進入市場,在質量、安全存在隱患的情況下,再次改造就成了無法回避的選擇。

(2)散煤返燒原因的復雜性。上述現象的出現導致了不同程度的散煤返燒,返煤率在技術路徑、區域位置、用戶經濟條件及年齡構成等方面表現出了明顯的高低分布特點。根據河北省某地調研結果,從技術路徑來看,直/蓄熱式電暖器的用戶返煤率達到80%左右;燃氣壁掛爐用戶的返煤率為35%左右;空氣源熱泵返煤率為15%左右。從區域位置來看,靠近城區的農村地區返煤率較低,偏遠農村地區返煤率較高;從用戶經濟條件和年齡構成來看,經濟條件好的家庭返煤率低,經濟條件差的家庭返煤率高;以年輕人為主的家庭返煤率較低,以老年人為主的家庭返煤率較高。同時,系列生活用能問題未充分解決,也是返煤的重要原因之一。調研顯示,部分老百姓保留煤爐是出于生活習慣,比如習慣大鍋大火做飯、爐灶暖炕、熱水洗漱等。此外,部分地區補貼按戶執行,對于部分三代同居的住戶,現有補貼往往只解決了其中2~3間房,多數用于年輕人生活起居,老人住的屋子仍然使用小爐灶、小火炕。由此可見,散煤返燒與各地的能源供應情況、散煤管控力度、技術路徑選擇、取暖成本和使用效果、用戶的經濟水平和用戶年齡,以及生活習慣等多種因素有關,需要具體情況具體分析。

2.2.2 補貼快速退坡增加散煤返燒風險

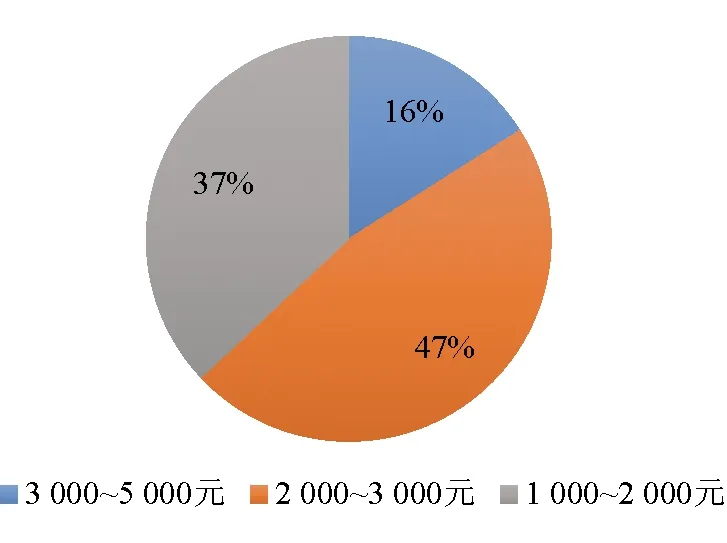

在散煤返燒的諸多影響因素中,經濟性是無法回避的關鍵因素。河北省某地調研結果顯示,約16%的農村富裕家庭(可承受的取暖費用支出為3 000~5 000元)對清潔取暖持歡迎態度,普遍表示“煤改氣”“煤改電”干凈、方便,即使取消補貼也不會再燒煤;約47%的農村中等家庭(可承受的取暖費用支出為2 000~3 000元)對清潔取暖持支持態度,普遍表示取消補貼后會繼續使用清潔取暖,但會同時使用其他能源輔助取暖;約37%的農村貧困家庭(可承受的取暖費用支出為1 000~2 000元)對清潔取暖持否定態度,普遍表示即使有補貼也不會使用。用戶可承受的清潔取暖支出水平分析如圖3所示。

圖3 用戶可承受的清潔取暖支出水平分析

清潔取暖的運行成本普遍高于過去傳統煤爐取暖的成本,其中空氣源熱泵運行成本是散煤取暖的2倍左右;燃氣壁掛爐運行成本是散煤取暖的2~3倍左右;直/蓄式電暖器運行成本是散煤取暖的3~5倍左右。根據我國農村能源行業協會此前的一份調研結果顯示,86%的農村居民期望的取暖成本在2 500元以下,超 70% 的農村居民期望的取暖成本在2 000元以下[2]。加之當前的疫情影響,運行成本與居民承受能力之間的差距是當前面臨的現實挑戰。

在“十三五”清潔取暖破題階段,補貼政策是緩解經濟性痛點、快速推進清潔取暖改造的重要推手,在后改造時代,中央補貼的退出給地方財政帶來了巨大壓力,地方補貼的快速退坡直接增加了散煤返燒的風險。目前,在中央財政退出的情況下,高額的運行補貼給部分城市帶來較大的壓力。目前,河北省壓力最大,2021年河北省試點城市合計補貼金額初步測算超過80億元。導致部分城市補貼政策在試點期間已經出現退坡且速度較快,相比2018年和2019年,石家莊氣價補貼下降42.9%,唐山、保定、廊坊和衡水下降20%;石家莊、唐山、廊坊、衡水電價補貼下降40%,開封和晉中下降50%。此外,河北省已經明確省級采取退坡方式(逐步減少,最終退出)再給予2年補貼,第一年退坡50%,第二年退坡至25%,第三年市級不再補助。在中央補貼退出、地方補貼快速退坡的情況下,農戶自行承擔運行成本的能力直接決定了清潔取暖的可持續性。

2.2.3 運維滯后影響用戶使用

清潔取暖試點陸續進入后改造時代,運維、管護需求集中釋放,而智能服務體系建設相對滯后。大量終端用戶設備的售后維護和監管成為難題,壞了不會修、沒人修、維修不及時的問題也造成部分老百姓復燒燃煤。清潔能源高效利用,需要高效的輸配系統和可靠的終端設備。相比終端用戶和終端設備,燃氣管網、電網等輸配系統管理難度相對較小。而農村地區范圍大、居民較為分散、距離城市較遠、交通相對不便,即使在招標階段簽署了后續運維服務協議,部分設備終端企業售后服務在農村覆蓋力度不足,難以滿足農村居民的需求。加之終端清潔取暖設備質量參差不齊,不少地區采用低價中標的購買方式,導致廠家降低配置或降低服務規格,存在較大的質量隱患。

3 構建長效機制的建議

面對當前散煤返燒的現實問題和治理難度逐步升級的挑戰,以及碳中和遠景目標的新形勢,散煤治理應理清近期和遠期的關系、整體與局部的關系,平衡經濟可承受與減污降碳效果,尤其是立足于“十四五”時期的經濟和能源形勢,構建長效機制,穩步、有序地推進散煤治理工作,確保散煤治理效果可持續。

3.1 將清潔取暖作為農村能源系統的組成部分綜合考慮

將農村生活用能(如取暖、炊事、熱水等)與農業生產用能(如溫室大棚)以及農村其他用能統籌考慮,將農村能源系統的清潔化、低碳化和電氣化作為長遠目標。短期來看,經濟可承受是保障清潔取暖改造成果的關鍵。地方政府在選擇技術路徑時,應充分借鑒“十三五”試點城市的經驗和教訓,從農村的建筑密度、經濟水平、氣候條件、資源條件、居民習慣等實際情況出發,堅持因時制宜、因地制宜、因戶制宜的原則,選擇簡單實用、技術成熟、成本可承受、群眾樂于接受的清潔取暖技術模式,在經過試點示范、科學論證之后再全面推廣。在技術路線的選擇上,對于農村分散采暖用戶,建議在有基礎、有條件的城中村(城郊村),優先推廣空氣源熱泵,慎重推廣直熱式電暖器和蓄熱式電暖器,鞏固和穩步推進煤改氣;在生物質、太陽能資源豐富,地熱資源豐富、有較好基礎、基本具備條件的一般農村,可按照就地取材、多能互補的原則,積極推進“太陽能+熱泵”、“太陽能+生物質爐具”、地熱取暖等清潔取暖方式,在可再生能源資源匱乏的地區積極推廣清潔煤配套爐具取暖;在地處偏遠、經濟欠發達的偏遠農村,應優先發展潔凈煤或生物質配套清潔爐具取暖[3]。

3.2 分區域提出清潔取暖率目標

繼續將清潔取暖率作為約束性指標,分解落實到各地方,并建立科學合理的績效評價體系。北方地區冬季取暖的15省市分布于我國東北、西北和華北地區,由于資源稟賦、環境氣候條件、經濟發展水平、基礎設施等方面的差異,清潔取暖的發展應分區域、分階段穩步推進。京津冀及周邊地區、汾渭平原等重點區域的平原地區已基本完成生活和冬季取暖散煤替代,發展基礎相對較好,在“十四五”期間應積極推廣試點經驗,陜西省、山西省、河南省、山東省和河北省等試點外的城市、農村和平原地區要實現散煤清零。西北地區的內蒙古自治區、新疆自治區、甘肅省和青海省等地的光伏資源、風能資源較為豐富,在國家大力發展分布式可再生能源的同時,應加快推動農村電氣化發展,積極探索可再生能源供熱模式。東北地區氣候嚴寒,供暖周期長,供熱需求占全國總量的1/3,清潔取暖發展基礎薄弱,且經濟發展相對滯后,農村居民收入相比重點區域較低,應在經濟可承受的前提下適度推進散煤替代工作。

3.3 提效降本是長效機制的重要內容

(1)推動建筑節能改造,提高保溫效果,是清潔取暖改造的基本前提。“十四五”期間可借力鄉村振興戰略,協同多項農村建設工作,將建筑能效提升作為節能減排工作的重點任務之一,尤其對集中建設、統一施工的新農村建設、合村并居等項目,加快建筑能效提升推進步伐。將新建、改擴建農房納入監管范圍,出臺農房建設管理辦法,逐步把農村建筑建設標準“用起來”,把美麗鄉村建設“管起來”,采取“事前規劃、事中控制、事后分析”的工作思路,在堅持試點先行的條件下,做好頂層設計,完善農村住宅建設管理體系,由點到面,在美麗鄉村建設項目中強制執行相關規范的基礎上,逐步穩妥推進,最終全面覆蓋到所有農村住房建設當中。同時,因地制宜分層次推進建筑能效提升工作,對于經濟基礎條件差的村莊,推薦采取關鍵部位改造的局部改造方式,對于經濟基礎條件好的村莊,推薦全面改造一步到位,對于空心村、有搬遷計劃的村莊,推薦實用為主的簡易改造方式[4]。

(2)加快關鍵領域技術突破。通過國家科技項目開展農村清潔取暖技術和設備研發,如熱泵式高能效取暖設備、太陽能熱電聯供技術、高效低排放生物質專用取暖爐具、供熱智能化技術、儲熱等技術或設備。同時,在清潔取暖項目實施過程中鼓勵、激勵地方開展新技術、新產品試點示范,提升技術的成熟度和產品的系列性,促進技術的規模化發展。

(3)在多能互補、企業服務、金融支持等方面進一步推動模式創新,帶動社會資本投入。可以參考“肥瘦搭配”的思路,通過特許經營、城鄉一體化模式等實施農村供暖項目,解決單獨實施農村項目投資大、運行費高的問題。在金融創新方面,可通過綠色資產證券化、融資租賃、專業化擔保、政策性貸款等措施加大對農村清潔供暖項目的支持力度,降低清潔供暖項目融資成本和投資;發展清潔能源產業投資基金,用于清潔取暖項目的低息貸款、融資擔保等;大力支持清潔供暖企業發行綠色債券,創新抵押融資模式,豐富抵押品種類和范圍。此外,開發建立農村清潔取暖改造項目CCER方法學,推動農村清潔取暖項目開展碳減排認證,促進農村清潔取暖改造項目參與碳交易。

(4)明確定位政府補貼的角色。政府補貼不會長期持續,應發揮導向和激勵作用,在方案設計之初,應該全方位考慮成本分攤,明確補貼退坡甚至退出的路線并提前公開。在政府補貼實施中,地方政府應切實負起責任,制定因地制宜的技術方案,分類指導,激勵中標企業提供優質設備和服務。建議從3個方面調整現有補貼政策:一是促進中央財政更多地帶動地方和社會資本投入。地方政府加大投入比例,確保中央、地方政府投入占比為40%左右;在后續清潔取暖項目城市競爭性評審和清潔取暖項目城市績效評價中,將中央資金帶動地方投入作為評價指標之一,帶動越多,評分越高。二是將中央財政聚焦于支持農村清潔取暖改造,按照各地農村清潔取暖任務量給予補貼,加大對技術創新和模式創新等具有示范意義工程的支持力度,不再按照行政級別給予補貼。三是基于技術路線出臺有針對性的補貼政策,促進技術的轉型發展,如在太陽能或風能資源豐富地區,重點支持太陽能供暖和熱泵供暖技術,加大對可再生能源供暖的補貼力度。

(5)進一步明確運行補貼政策要求。為了降低地方運行補貼支出壓力,從2020年開始,中央財政在大氣污染防治資金中安排資金用于農村清潔取暖運行補貼。如在2021年第一批預算下達文件中明確提出,“為確保農村地區清潔取暖改造后長效運營,有關省(自治區、直轄市)應綜合考慮本地區清潔取暖實際運行、農村居民實際收入水平、財政承受能力和可持續發展等情況,統籌安排中央和地方大氣污染防治資金用于農村清潔取暖運行補貼,精準施策,重點向農村特困人群傾斜,確保農村居民用得起、用得好”。但是,預算文件中并未明確具體補貼資金總量和補貼標準。據調研,額外多獲得清潔取暖運行補貼資金的省份并未因此增加對地市的運行補貼承擔份額,中央給予的運行補貼只是減少了省級財政支出壓力,對于地市、區縣政府來說沒有任何影響。建議后續在中央大氣污染防治資金預算下達時,明確各省運行補貼金額、補貼標準等政策,確保中央對農戶清潔取暖補貼的分擔份額真正發到農戶手中,減輕地市、區縣財政支出。同時,建議未建立運行補貼政策的地市盡快完成農戶取暖效果評估,根據評估結果建立完善運行補貼政策。對于已有明確運行補貼政策的地市建議定期實施補貼效果監測與評估,根據補貼結果調整補貼政策,隨著農村居民收入的提高,采取合理的速度逐步退坡。

3.4 利用智慧監管平臺提早布局售后運維體系

“十四五”期間,建立“互聯網+清潔取暖”的工作管理模式,融合空氣質量、能源消費、碳排放管理、工程改造數據,運用科技手段破解清潔取暖設備點多面散、無監管的難題,打通清潔取暖長效、可持續發展的最后“一公里”,提高服務覆蓋范圍、服務響應效率和故障處理能力,促使用戶報修有選擇、師傅維修有記錄、工單回訪可跟蹤,有效滿足用戶、企業、政府三類角色,高效實現使用、服務、監管三類功能。根據農村用戶數量配備一定比例的專業運維人員,確保及時響應用戶服務需求和報修需求,保障農村清潔取暖設備正常可持續運行。

4 結語

“十四五”時期,散煤治理將進入環保和低碳雙輪驅動的新階段,以經濟可承受的方式致力于大氣質量改善、碳達峰和碳中和目標是當前散煤治理的工作方向,構建長效機制,以鞏固重點區域治理成果、強化非重點區域治理力度,是當前的主要任務。長效機制應重點考慮4個方面:系統性統籌農村能源系統的清潔化和低碳化,處理好長期和短期的關系;分區域推進,處理好總體和局部的關系;從技術、模式、金融創新,補貼優化,建筑節能等多個維度加快提效降本;布局售后運維體系,打通清潔取暖長效、可持續發展的最后“一公里”。