呼吸訓練對腦癱患兒肺順應性影響的研究

林菲 張靖 羅明 李俊

摘要:目的:探究呼吸訓練對腦癱患兒肺順應性的影響。方法:收集2017年1月-2019年12月間在我院兒童康復科進行康復訓練60例符合0~3歲腦性癱瘓診斷的患兒。按照隨機數字表法分為對照組和觀察組,每組30例。對照組采用常規康復訓練,治療組采用常規訓練加呼吸訓練,觀察兩組治療前、治療12周后潮氣量、總順應性、軀干控制能力(TCMS)評分的變化。結果:治療后,觀察組潮氣量、總順應性均高于治療前(P<0.05),且高于同時期的對照組(P<0.05);治療后,觀察組TCMS評分高于治療前(P<0.05),且高于同時期的對照組(P<0.05)。結論:呼吸訓練能夠改善腦癱患兒的肺順應性,并提升其運動功能。

關鍵詞:呼吸訓練;腦癱;肺順應性;運動功能

【中圖分類號】R4???????????? 【文獻標識碼】A???????????? 【文章編號】2107-2306(2021)12--01

腦癱是一組持續存在的中樞性運動和姿勢發育障礙及活動受限癥候群,主要由于發育中的胎兒或嬰兒腦部非進行性損傷所致,可引起肌肉、運動異常及姿勢異常,降低肺活動度,加之胸廓變形,導致通氣效率降低,呼吸道阻力增加,使得肺順應性降低。因此,需采取積極有效的手段,促使患兒的語言、運動、智力等功能達到最佳狀態。呼吸訓練主要是通過加強對呼吸機尤其是膈肌的訓練,達到提升患兒呼吸功能、維持軀干穩定的目的,目前已在臨床得到良好的應用。基于上述背景,為進一步探究呼吸訓練而腦癱患兒肺順應性的影響,本文對我院2017年1月-2019年12月期間收治的60例患兒開展研究,將常規康復治療及加用呼吸訓練進行對比,分析如下。

1. 資料與方法

1.1 一般資料 2017年1月-2019年12月間,在我院兒童康復科進行康復訓練0-3歲腦癱患兒60例,按隨機數字表法分為對照組和觀察組各30例。納入標準:①年齡0~3歲;②腦癱診斷符合2015年《中國腦性癱瘓康復指南》制定標準;③取得患兒家長知情同意;④配合康復治療滿12周。排除標準:①就診時合并呼吸系統或循環系統疾病;②不配合康復治療者;③合并其他重要器官功能損害或器質性疾病者;④合并嚴重感染,病情危急患兒。對照組:男16例,女14例;年齡0~3歲,平均(1.52±0.41)歲;痙攣型四肢癱11例,痙攣型偏癱2例,不隨意運動型8例,共濟失調型2例,混合型7例。觀察組:男17例,女13例;年齡0~3歲,平均(1.43±0.38)歲;痙攣型四肢癱12例,痙攣型偏癱1例,不隨意運動型10例,共濟失調型1例,混合型6例。兩組患兒的性別、年齡、腦癱分型比較均無統計學差異(P>0.05)。

1.2 方法

1.2.1 對照組:對照組采用常規康復訓練:運動療法、手功能訓練、引導式教育、傳統中醫治療、物理因子治療。持續治療12周。

1.2.2 觀察組:在對照組治療的基礎上加上呼吸訓練:腹式呼吸:患兒仰臥位吸氣時,治療師雙手置于患兒腹部,雙手隨腹部而向外擴張;呼氣時腹部塌陷,同時雙手逐漸向腹部加壓,促進橫膈上移。②抗阻呼氣訓練:采用吹氣球、吹泡泡、吹風車、吹玩具小喇叭等,可由小到大,由輕漸重。③局部呼吸訓練:治療師將手放于患兒胸部,在吸氣時施加壓力,以增加胸部局部的呼吸功能,調整胸廓形態。持續訓練12周。

1.3 觀察指標

1.3.1 肺功能指標 于治療前、治療12周后采用肺功能監測儀對通氣功能指標(潮氣量)、呼吸力學指標(總順應性)進行檢測。

1.3.2 軀干控制能力:于治療前、后采用軀干控制測量量表(TCMS)進行評估,總分58分,軀干控制能力與分值成正比。

1.4 統計學方法

以SPSS21.0統計軟件進行分析,計數資料以%表示,采用X檢驗;計量資料以()表示,采用t檢驗,P<0.05代表差異有統計學意義。

2. 結果

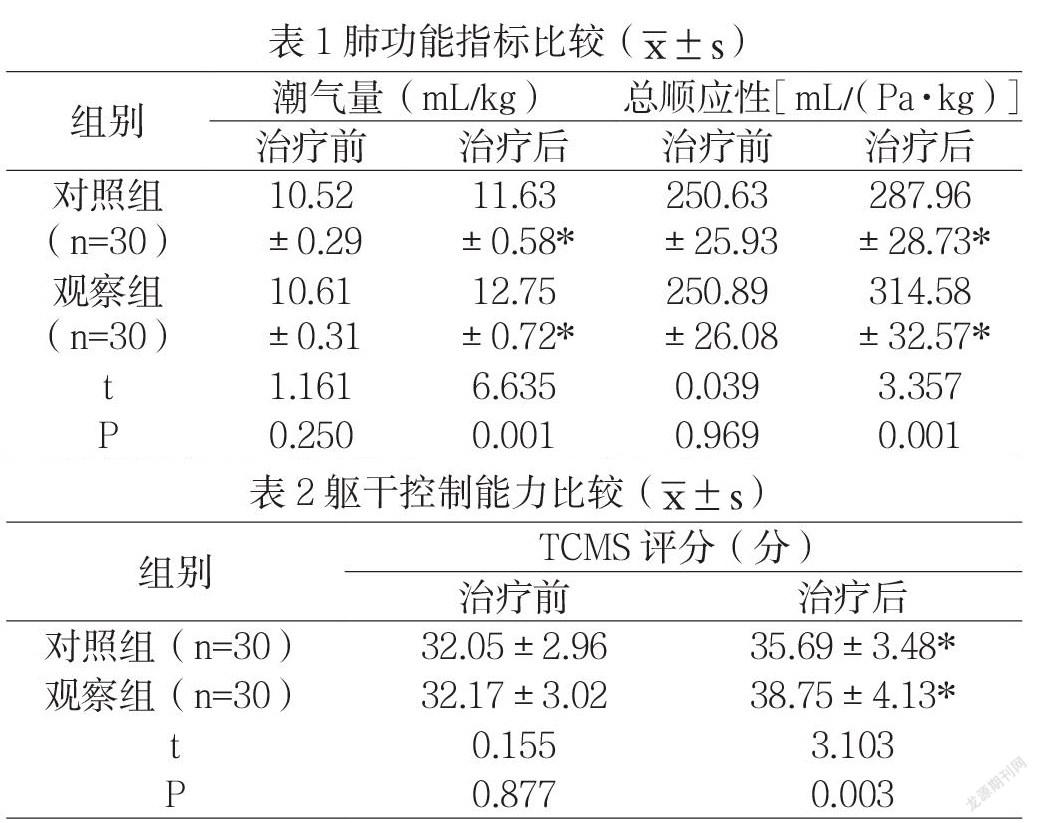

2.1 肺功能指標比較

治療后,觀察組潮氣量、總順應性均較治療前升高(P<0.05),且升高幅度大于對照組(P<0.05),見表1。

2.2 軀干控制能力比較

治療后,觀察組TCMS評分較治療前升高(P<0.05),且升高幅度大于對照組(P<0.05),見表2。

3. 討論

有研究顯示,24.3%不隨意運動型腦癱患兒,存在通氣功能、呼吸運動學指標改變,痙攣型腦癱患兒由于胸廓結構異常,是導致呼吸障礙的常見因素。低年齡短腦癱患兒,由于機體免疫力低下,運動障礙,長期臥床,增加了呼吸道感染的幾率。由此可見,腦癱患兒的呼吸功能下降,并增加其他并發癥的發生風險,故加強對腦癱患兒呼吸功能的相關干預尤為重要。近年來,核心穩定性訓練在臨床得到良好的應用,主要是在運動中通過控制骨盆及軀干部位肌肉的穩定性姿態,為四肢創造支點,并協調四肢發力,促使力量達到最佳的產生、傳遞及控制狀態;而呼吸訓練能夠促使呼吸相關肌群尤其是膈肌的肌力提升,達到改善患兒呼吸功能的目的。

本研究對部分患兒在常規康復訓練的基礎上加用呼吸訓練,結果顯示治療12周后,該組潮氣量、總肺順應性均較治療前升高,且高于同時期的常規組,提示呼吸訓練有利于提升腦癱患兒的肺順應性。呼吸訓練通過腦癱患兒存在的呼吸功能下降的問題主要為呼吸肌無力或麻痹導致的限制性通氣障礙,呼吸肌相關肌群有膈肌、腹壁肌、肋間肌、胸部肌群等,其中膈肌是人體最重要的呼吸肌,可受意識控制。呼吸訓練通過加強相關肌群的訓練,收縮時膈頂下降,使胸腔產生負壓而促進患兒的自主呼吸;舒張時膈頂恢復原位,協助呼氣,腦癱患兒胸廓控制能力得到提高,能保持良好的換氣和通氣狀態,誘發呼吸肌及膈肌的正常運動,從而提升患兒的肺順應性及肺功能。本研究還發現,治療12周后,呼吸訓練組TCMS評分較治療前升高,且高于同時期的常規組,提示呼吸訓練有利于增強患兒的軀干控制能力。呼吸肌也是核心肌群,在核心穩定性中發揮著重要作用,當核心肌群收縮時,膈肌收縮能夠對胸、腹腔壓力產生調節作用,提升脊柱及骨盆組織的強度,有利于提升軀干的穩定性。在既往的研究中,發現通過規律的呼吸訓練,能夠提升患兒的肺順應性及軀干控制能力,在腦癱患兒的康復中發揮著重要作用。

綜上所述,呼吸訓練有利于提升腦癱患兒的膈肌肌力,在提升肺順應性及軀干控制軀干穩定性方面均有著顯著優勢。

參考文獻:

[1]侯梅,羅光金,趙建慧.腦癱患兒言語障礙的評估與管理[J].中國聽力語言康復科學雜志,2019,17(3):171-174,192

[2]李曉霞,吳琪.腹內壓訓練和呼吸訓練在腦癱患兒康復訓練中的意義[J].中醫藥臨床雜志,2018,30(11):2120-2122.

[3]吳建賢.中國腦性癱瘓康復指南(2015):第九部分第四章 腦性癱瘓的康復治療第七節 伴隨障礙的治療[J].中國康復醫學雜志,2016,31(3):373-376.

[4]劉起山,劉牡鳳,陳小芳,等.呼吸訓練治療腦癱患兒構音障礙的療效觀察[J].中國康復,2018,33(3):227-229.

[5]朱斐斐.腹內壓訓練和呼吸訓練在腦癱患兒康復訓練中的意義分析[J].中國醫藥指南,2019,17(36):91.

[6]喬云飛,徐亭亭.免疫調節聯合推拿治療腦癱伴反復呼吸道感染患兒的臨床效果[J].中華醫院感染學雜志,2021,31(10):1596-1600.

[7]劉起山,莫昊風,陳小芳.呼吸訓練對腦癱患兒吞咽障礙的干預效果分析[J].康復學報,2019,29(1):27-32.

[8]王景剛,贠國俊,葉天航,等.呼吸肌訓練對腦癱患兒運動功能的影響[J].中國康復,2021,36(7):423-426.

項目名稱:廣西壯族自治區衛生和計劃生育委員會自籌經費科研課題

課題編號:z20170485