任務導向性訓練對痙攣型腦性癱瘓兒童粗大運動功能的療效研究

管曉龍

摘要:目的:探究在對痙攣型腦性癱瘓兒童實施治療期間引用任務導向性訓練措施的效果。方法:本項研究對象為我院接收的痙攣型腦性癱瘓兒童;粗大運動功能均可實現站立及以上功能,且均具備相應的理解認知能力;研究例數為68例;研究時間選在2020年5月-2021年10月;遵循隨機分配原則將患兒隨機納入到不同試驗小組中,即常規組(34例;治療期間予以常規康復訓練)和研究組(34例;治療期間予以任務導向性訓練)。統計、對比和分析2組治療效果。結果:開展康復訓練之前,2組患兒的粗大運動功能評分結果對比差異較小(P>0.05);經康復訓練之后,2組患兒的粗大運動功能評分俱有所提高,但研究組的改善情況明顯優于常規組,且組間、組內對比結果均較大(P<0.05)。結論:在對痙攣型腦性癱瘓兒童實施治療期間,引用任務導向性訓練措施具有較大作用,可有效改善患兒的粗大運動功能,值得在臨床中積極引用。

關鍵詞:任務導向性訓練;痙攣型腦性癱瘓;粗大運動功能

【中圖分類號】G644.5???????????? 【文獻標識碼】A???????????? 【文章編號】2107-2306(2021)12--01

痙攣型腦性癱瘓是臨床上一種較為常見的腦性癱瘓疾病,占腦性癱瘓疾病總發生率的60%-70%。為避免該類疾病對患兒發育產生嚴重影響,需要在對該類患兒實施常規治療期間輔以康復訓練,以此促進患兒機體功能的恢復速度。經調查,臨床上正在普及任務導向性訓練方式,但很多患兒家長對該種方式存在質疑,為進一步探究該種康復訓練方式的應用價值,本文選取2020年8月-2021年10月我院收治的68例痙攣型腦性癱瘓患兒展開相應研究,并作出如下報告。

1 資料與方法

1.1 一般資料

本項研究已通過我院倫理委員會審核批準,并在患兒及家長知情、自愿參與基礎上與其簽訂雙方協議。研究對象我院接收的痙攣型腦性癱瘓兒童;研究例數為68例;研究時間選在2020年8月-2021年10月。遵循隨機分配原則將患兒隨機納入到不同試驗小組中,即:常規組34例;男:女=18:16;年齡范圍在3-13歲之間,取中位值為(7.02±2.66)歲;研究組34例;男:女=17:17;年齡范圍在3-12歲之間,取中位值為(7.14±2.42)歲。經統計學軟件對2組患兒性別、年齡等信息進行組間對比發現無差異性(P>0.05),后續對比研究有意義。

1.2 方法

患兒入院后所接受檢查、治療均一致。在此期間,常規組輔以的康復訓練方式以運動療法、按摩、作業療法等常規方式為主。研究組輔以的康復訓練則在是常規+任務導向性訓練,具體添加內容包括:(1)對本組患兒的實際功能情況進行評估,并依據評估結果編制相應訓練計劃,確保每一項任務都與患兒機體所需相關。同時,在訓練期間,要依據恢復情況對計劃作出調整,逐漸增加訓練強度、時間等。(2)在進行任務導向性訓練期間,主要包括邁步、減重步行、障礙步行、紅綠燈步行、室外障礙步行、踢球、速度步行等訓練項目,需要依據患兒的承受度合理安排。(3)在康復訓練期間,還需要通過語言等幫助患兒熟悉其周圍環境的變化,要在調整任務、結束任務的時候對其進行講述,并逐步引導、監督患兒完成相應任務。注意,對于一些年齡較小的患兒,需要有一名家長陪伴,避免患兒情緒過于激動影響訓練效果;同時,還需要提前與患兒家長進行溝通,以此取得其配合,避免耽誤訓練進度。

1.3 觀察指標

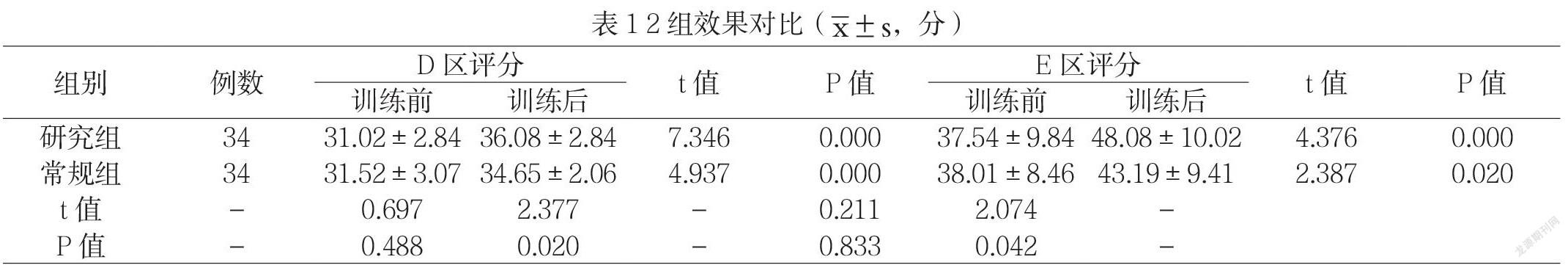

統計并對比2組治療效果,主要觀察指標為粗大運動功能評分。在進行該項指標測定時,均由同一名治療師采用粗大運動功能評定量表完成,分為D區(站立)和E區(步行、跑、跳)兩個評分項目。

1.4 統計學方法

此次研究所出現的所有數據均選用軟件包SPSS23.0實施處理。其中,t值對以均數±標準差()為呈現方式的計量型資料進行驗證,X值對以百分率(%)為呈現方式的計數型資料進行驗證。統計學意義通過P值<0.05作為金標準,代表所處理對比資料間差異性較大。

2 結果

2.1 2組效果對比

由下表1呈現:開展康復訓練之前,2組患兒的粗大運動功能評分結果對比差異較小(P>0.05);經康復訓練之后,2組患兒的粗大運動功能評分具有所提高,但研究組的改善情況明顯優于常規組,且組間、組內對比結果均較大(P<0.05)。

3 討論

在對痙攣型腦性癱瘓兒童實施治療的過程中,需要輔以一定的功能訓練,但常規康復訓練對該類患兒的使用效果并不是特別理想,患兒機體功能的恢復速度也較慢。在此背景下,有研究人員嘗試將一些新型康復訓練方式融入到該類患兒治療中,效果不一。而在眾多新型康復訓練方式中,任務導向性訓練的融入效果相對更好一些。

任務導向性訓練是一種新型康復訓練方式,其是在運動控制理論基礎上衍生而來的,是對人體、任務和環境之間聯系的充分利用,重點在于“功能性任務”。將該種方式融入到痙攣型腦性癱瘓治療中,主要是引導患兒通過主動嘗試解決功能性任務,以及使其逐漸適應周圍環境,促使其機體功能得到鍛煉,最終實現促進康復的目的。為進一步探究二者融入效果,本文展開相應研究。

經研究結果顯示,采用任務導向性訓練的研究組患兒粗大運動功能評分較常規康復訓練的患兒更高,且組間對比差異較大(P>0.05)。由此可見,該種全新康復訓練方式確有改善患兒機體功能的作用。

綜上所述,在對痙攣型腦性癱瘓兒童實施治療期間,引用任務導向性訓練措施具有較大作用,可有效改善患兒的粗大運動功能,促進患兒康復速度,值得在臨床中積極引用。

參考文獻:

[1]李靜梅. 束帶強化核心穩定性訓練在痙攣型腦性癱瘓患兒康復治療中的應用[J]. 醫學理論與實踐,2021,34(11):1965-1966.

[2]張衛丹,邢麗華,李瓊. 任務導向性訓練聯合生物反饋技術對痙攣型腦性癱瘓患兒平衡能力、上肢功能及智力的影響[J]. 中國中西醫結合兒科學,2021,13(01):46-49.