基于地震識別復合砂體構型地質模型的剩余油開發井網井距規律

——以渤海Q油田明化鎮組R13油層為例

王海峰, 范廷恩, 胡光義, 徐云貴, 胡葉正

(1. 海洋石油高效開發國家重點實驗室,北京 100028; 2. 中海油研究總院有限責任公司,北京 100028; 3. 西南石油大學 油氣藏地質及開發工程國家重點實驗室,四川 成都 610500 )

0 引言

復合砂體構型是單砂體及其組合在空間上沉積樣式及疊置關系的總和。中國東部海上油田逐漸進入開發中后期或高含水期,油田儲層呈復合砂體構型特征,儲層內部結構關系復雜,流體滲流規律和剩余油空間分布規律認識不清。另外,在中國油氣田未動用儲量中,35%為受儲層構型影響而滯留地下的可動用剩余油[1]。復合砂體構型的發育特征是分析砂體單元分布特點、流體滲流規律、剩余油空間分布、提高采收率的基礎,研究復合砂體構型具有重要意義。

有關砂體儲層構型研究見文獻[2-9]。MIALL A D[6]提出構型概念,研究構型單元、單元組合、單元疊置關系及儲層層序等,為儲層構型研究奠定理論基礎。文獻[10-17]研究油田儲層非均質性、層序格架、疊合模式、儲層連通性和儲層構型界面等。復合砂體構型特征研究的重點是儲層的非均質性,主要體現在砂體單元之間發育泥質隔夾層(構型界面),通常泥質隔夾層滲透性較差,形成滲流屏障,導致流體滲流不暢,易形成剩余油,有關構型界面及模型研究可以揭示剩余油富集區的形成機理[18-24]。復合砂體構型界面的主要研究方法包括復合砂體構型分析、構型界面地質模型建立和油藏數值模擬。傳統構型界面地質建模方法主要利用密井網的測井資料和巖心資料,解剖復合砂體構型(大小、厚度、疊置關系與滲透率等),是基于“以井為主”的研究方法[25-32]。基于密集井網的陸上油田復合砂體構型研究方法,可以識別構型界面,根據油藏地質建模、數值模擬,開展剩余油分布預測。海上油田采用大井距稀疏井網(井距為300~500 m)進行開采[12],大井距下的少井資料難以有效識別構型界面空間分布,因此需要開展“以震為主、井震聯合”的構型研究方法。

以渤海Q油田明化鎮組R13油層為研究對象,基于“以震為主、井震結合”的研究方法,建立構型界面地質模型;根據油藏數值模擬,研究構型界面的滲透率、長度、縱向深度對剩余油分布的影響,總結構型界面與剩余油開發井網井距的相關關系,為油田井網井距的部署與優化提供依據,實現提高采收率的最終目的。

1 地質概況

Q油田位于渤海中部,屬于斷層復雜化的大型披覆構造,由兩組北東向基底斷層構成南北邊界,發育淺層次級斷層。構造總面積約為110 km2,含油面積約為40 km2,研究區為油田北區(見圖1(a)),面積約為10 km2。北區油藏深度為1.1 km,屬于典型的河流相沉積,各級復合砂體構型單元(復合河道、單河道、復合點壩和單點壩等)之間的界面發育廣泛,其中明化鎮組下段為油田主力含油層系,儲層為正韻律和復合韻律河道沉積砂體。井網設計(見圖1(b),藍色為注水井,紅色為產油井)顯示,井距大,一般在250~600 m之間,采用反九點井網開采,中間點為注水井,外八點為產油井。研究區三維地震資料信噪比高,覆蓋全區,中心頻率達50 Hz,帶寬為15~98 Hz。

圖1 渤海Q油田產油區分布Fig.1 The distribution of oil production areas in Q Oilfield of Bohai Sea

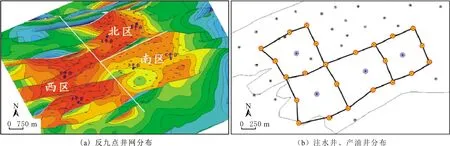

圖2 基于構型界面模型的剩余油分布預測與井網井距規律總結流程Fig.2 Workflow of prediction of remaining oil distribution based on seismic identifiable architecture interface modelling and summary of well-network well-spacing rule

2 復合砂體構型界面模型

2.1 構型界面建模

提出一種基于三維地震屬性的復合砂體構型界面建模方法(構型界面模型)。分析復合砂體構型特征和地震屬性之間的對應關系,確定地震屬性類型,并提取目標油藏對應的平面地震屬性,采用數學形態學方法,將表征構型界面特征的屬性值區域以直線段標識,實現數字化線段和構型界面建模的目的。在三維模型中界面以垂直面表示,在二維俯視平面上以直線段表示。采用構型界面建模方法,表征構型界面特征(滲透率、長度和縱向深度等);采用油藏數值模擬,研究構型界面對剩余油分布的影響及與開發井網井距的相關關系(見圖2)。目標區地震數據是拖纜形式的海上觀測系統采集的,經過常規處理獲取疊前時間偏移的三維時間域地震數據體;在測井解釋及井震標定后,確定目標層構型界面發育特征及構型界面在地震屬性(振幅等)上的表現特征,作為基于地震屬性的構型界面特征獲取的基礎數據。另外,基于Eclipse軟件的黑油模型研究流體動態變化。

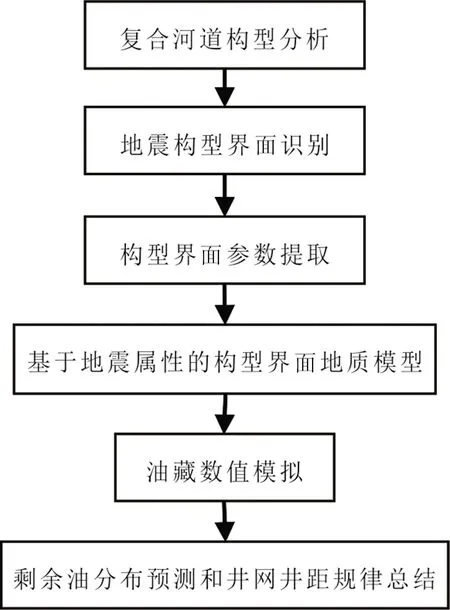

背景模型參數:構型界面模型是基于渤海Q油田明化鎮組下段R13油層的簡化模型,模型垂向上分為三層:第一層和第三層為泥巖層,第二層為目標砂層。目標砂層為R13油層(見圖3),模型參數為孔隙度、滲透率、含水飽和度、生產動態數據和壓差等,采用多井分析和地質統計學模擬實現空間三維分布,模型的厚度、頂底層與實際油田的一致,第二層厚度為0.2~30.0 m。在數值模擬前,對模型進行網格化。R13油層網格化的滲透率權重見圖3,0對應藍色,表示不滲透, 完全阻隔流體;1.000對應紅色,表示高滲透率。另外,圖3模型數值模擬計算量巨大,實際數值模擬時以研究區域為參考建立模型(見圖3中間區域)。

圖3 渤海Q油田R13油層構型界面分布Fig.3 Architecture interface distribution of R13 Oil Layer of Q Oilfield of Bohai Sea

構型界面參數:首先,在背景模型基礎上,在第二層中,將構型界面垂直插入,將界面第二層從頂到底完全貫穿,阻隔流體,但界面橫向長度有限;然后,對模型進行油藏網格化,網格化的界面由實際界面穿過的網格集合表示;最后,形成藍色和綠色的網格分布(見圖3),藍色網格為主界面,綠色網格為次界面。

基于構型界面模型的油藏數值模擬是研究儲層物性及不同注采方案條件下剩余油分布的有效方法。在設置背景模型參數和構型界面參數后,設置不同界面其他物性特征(滲透率、長度和縱向深度等),進行油藏開采數值模擬,分析開采若干年后剩余油分布,研究構型界面特征對剩余油分布的影響。

2.2 復合砂體級次

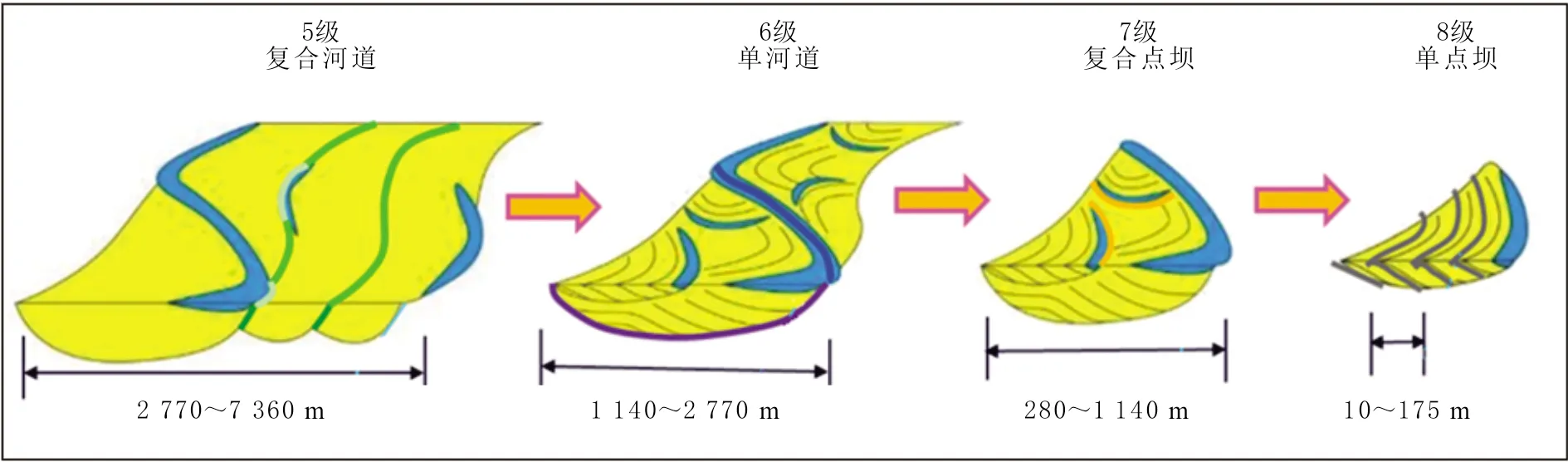

構型界面滲透率表示泥質層的滲透能力。設置一系列不同滲透率的構型界面,分析構型界面滲透率對采收率的潛在影響。構型界面的長度、縱向深度與砂體構型級次密切相關,Q油田復合砂體級次與橫向發育規模的關系見圖4,反映每個構型級次的復合砂體橫向上的分布規模,其中黃色表示砂體沉積,綠色和黑色表示砂體邊界或泥質夾層。由圖4可以看出,復合河道分布規模為2 770~7 360 m,由三期河道復合疊置而成,河道間發育條狀帶泥質夾層,形成阻隔流體流動的屏障;其他級次有單河道、復合點壩和單點壩。Q油田實際開發優選井距為250~600 m,是基于復合點壩級別的注采設計,構型界面的長度設置為250~600 m,在參考實際井網規模的前提下,確定不同界面長度的開發效果。另外,某些構型界面(5級復合砂體為綠色條帶界面,其他級的為黑色線條界面)完全貫穿砂體,需要研究構型界面切割或貫穿程度的方向。

3 現場應用

3.1 界面特征統計

曲流河河道頻繁遷移改道,多期點壩相互疊合,進而形成復合點壩,對應的地震響應具有一定特點。渤海Q油田復合點壩的內部特征剖面見圖5,①、②、③單點壩側向從左到右疊合,形成復雜不連續的同相軸。同相軸的能量表示點壩與背景介質速度差異的強弱,或是點壩間(或點壩內部)的低滲泥質界面產生的反射能量。這些地震反射能量與周圍地震信號有差異,從而攜帶泥質界面的信息。

圖4 Q油田復合砂體級次與橫向規模的關系Fig.4 The relationship between the level of complex sand body and the lateral scale in the Q Oilfield

圖5 Q油田復合點壩內部剖面特征Fig.5 Profile characteristics of compound point bar in the Q Oilfield

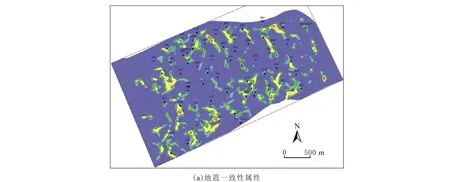

目標層地震構型界面屬性與砂體單元泥質邊界或砂體單元內部泥質界面相關,地震信號上突變,采用地震一致性的屬性(信號畸變位置屬性值大),構建表示含構型界面的地質模型(見圖6),以Q油田R13油層為例,描述構建地質模型的過程。首先,根據地震數據提取地震一致性屬性(見圖6(a)),在一定程度上表示復合砂體中泥質構型界面;然后,進行圖像處理得到黑白圖像(見圖6(b));最后,通過特征化和線性化形成構型界面的線段,得到表示低滲透泥質界面的矢量界面(見圖6(c),藍色表示主界面,紅色表示次界面,箭號表示物源方向),線段用于復合砂體地質和油藏建模(見圖3)。

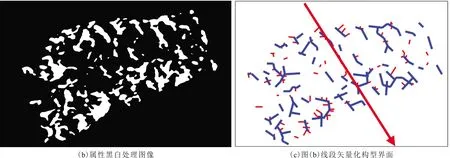

對圖6(c)的界面進行統計分析,構型主、次界面長度和方位角分布見圖7。由圖7(a)可以看出,主界面長度分布在50~200 m之間,對應單點壩級別的界面,與R13油層多年開發認識基本一致[13]。方位角分布平均為80°(見圖7(b)),近南北向,呈順時針方向,角度為圖6(c)箭頭由西北指向東南,與已有地質認識的物源方向一致。次界面幾何長度相對較短,與主界面相交角度較大(最大夾角為90°),長度分布在40~80 m之間,角度分布在120°~ 180°之間(見圖7(c-d)),符合主、次界面相對幾何關系。

圖6 R13油層構型界面建模過程Fig.6 Modeling process of the R13 Oil Layer with architecture interfaces

圖7 R13油層構型主、次界面長度和方位角分布Fig.7 Histograms of the length and azimuth of the primary and secondary architecture interfaces in R13 Oil Layer

3.2 構型界面滲透率影響

設計5種R13油層構型界面模型,研究構型界面不同滲透率與產油量的對應關系。根據平面地震屬性獲取界面,設置界面不同滲透率權重(0.001、0.010、0.100、0.500和1.000),即每個界面位置的滲透率為原滲透率乘以滲透率權重,如果滲透率權重為1.000,則表明界面滲透率和背景滲透率相同,相當于不發育界面;如果滲透率權重為0,相當于界面完全阻隔流體。另外,設置界面在垂向上貫穿砂層,在縱向上完全切割。

采用規則反九點法方式開采。根據油田現場生產指數及儲層厚度,計算區塊平均單井產能為110 m3/d。先設計9口井共同生產1 a后周圍泄壓,中間井P2-2井轉注(更名為Ⅰ1井);再根據全區注采比配注入量,數值模擬生產20 a(海上平臺平均壽命)。

不同滲透率權重的R13油層含油飽和度分布見圖8。由圖8可以看出,當構型界面的滲透率權重為1.000時(見圖8(a)),即無界面時,含油飽和度中間區域呈花瓣形,向周圍均勻展開;當滲透率權重為0.500時(見圖8(b)),對含油飽和度分布稍有影響;當滲透率權重分別為0.100、0.010、0.001時(見圖8(c-e)),對含油飽和度影響逐漸明顯。在滲透率權重為0.001時(見圖8(e)),界面幾乎不滲透,剩余油的分布受構型界面的位置、角度和長度等控制。

圖8 不同滲透率權重的R13油層含油飽和度分布Fig.8 Oil saturation distribution of R13 Oil Layer with different permeability weight

圖9 不同滲透率權重的R13油層累計產油量關系曲線Fig.9 Cumulative oil production curve of R13 Oil Layer with different permeability weight

不同滲透率權重的R13油層累計產油量關系曲線見圖9。由圖9可以看出,在滲透率權重低的條件下(滲透率權重低于0.1),對累計產油量影響明顯,剩余油分布受構型界面的位置、角度和長度等控制;界面滲透率高的條件下(權重高于0.1),構型界面對剩余油分布影響不明顯,累計產油量曲線變化平緩。

3.3 構型界面長度影響

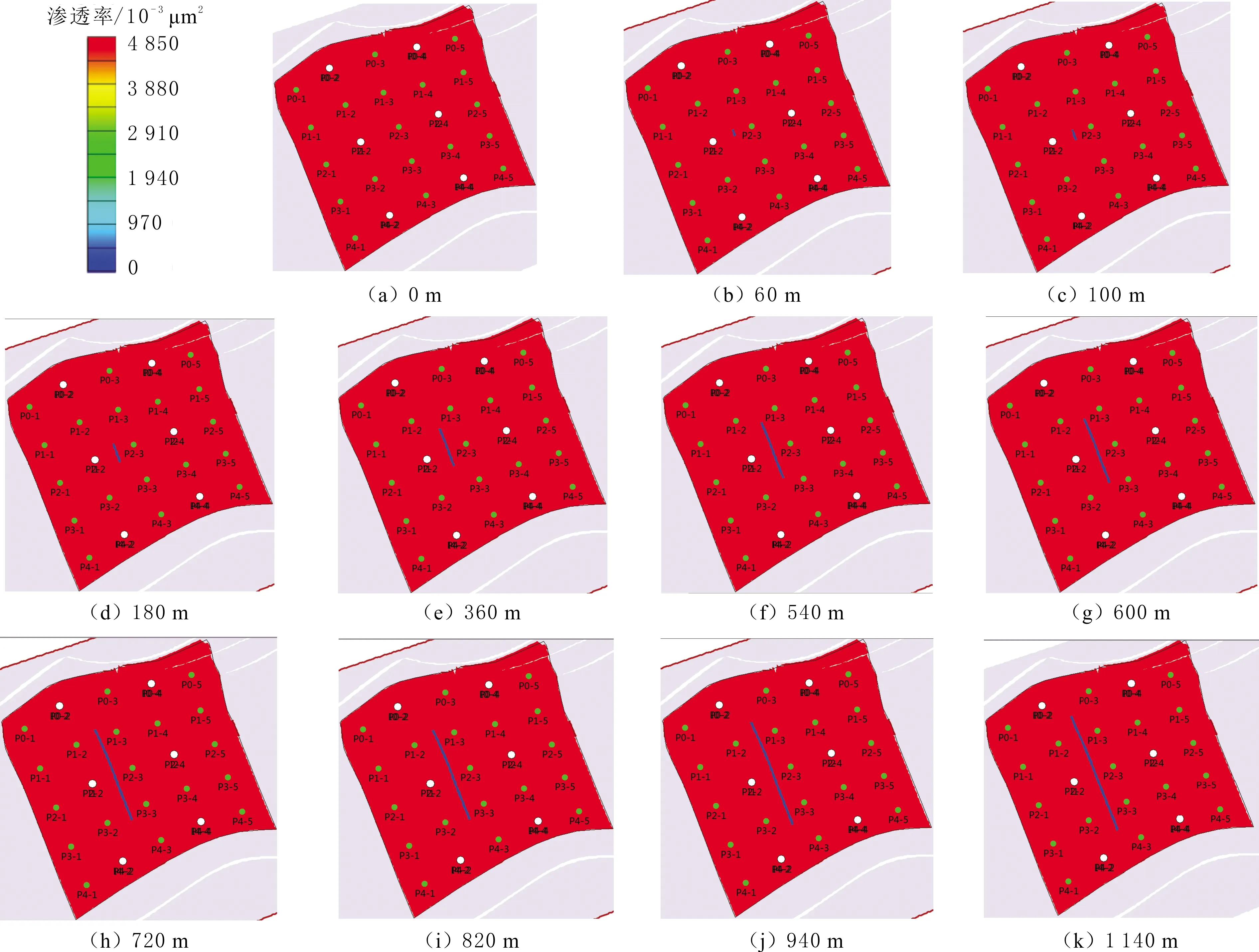

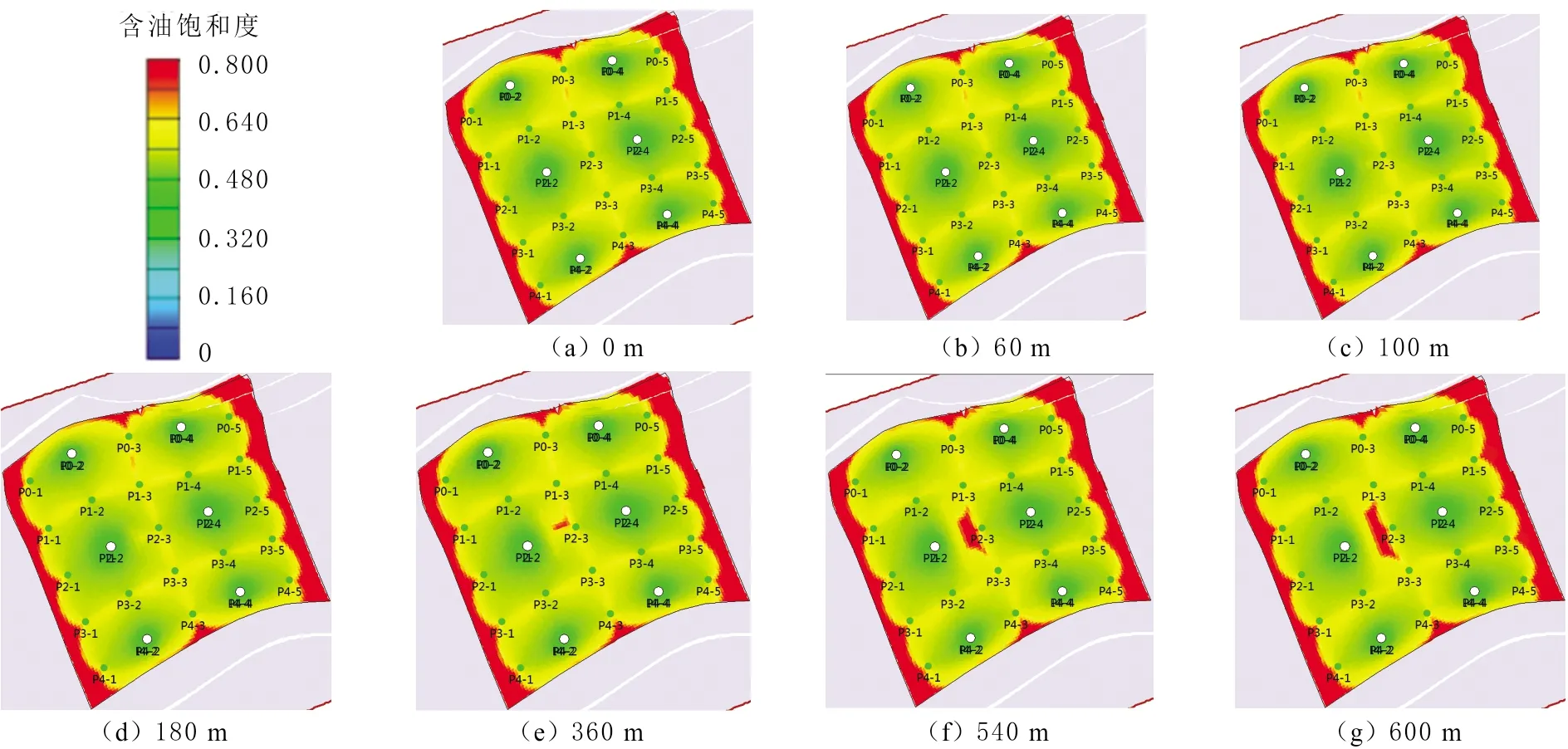

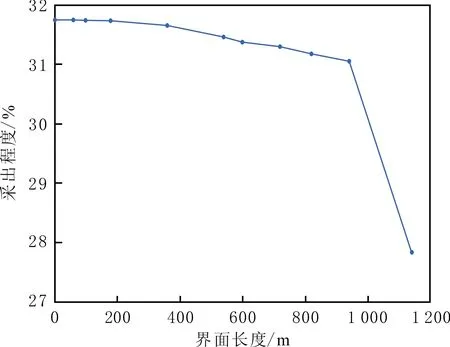

不同構型界面長度的R13油層滲透率分布見圖10,試驗范圍是圖8對應的白框區域,采用規則反九點法方式注采,井距為360 m,白色點表示注水井,綠色點表示產油井,紅色區域表示高滲透率,藍色線段表示非滲透界面,采用單條界面排除其他因素影響,量化界面長度與井距對應關系對注采的影響。界面長度為從0~1 140 m的11個模型,相當于井距倍數關系為0~3.2倍,360 m對應1倍井距(見圖10(e)),720 m對應2倍井距(見圖10(h)),界面滲透率權重為0。構型界面位于注水井(P2-2井)與產油井(P2-3井)連線的中垂線上。R13油層設計開采20 a,含油飽和度分布見圖11,紅色表示高含油飽和度,藍色表示含油飽和度為0。20 a開采采出程度與界面長度關系曲線見圖12。

圖10 不同構型界面長度的R13油層滲透率分布Fig.10 Permeability distribution of R13 Oil Layer with different architecture interface length

圖11 不同構型界面模型20 a開采含油飽和度分布Fig.11 The oil saturation distribution of the permeability models with different architecture interface length after 20 years' production

由圖11-12可以看出,界面長度小于1倍井距時,界面對注采效果和剩余油分布影響甚微;界面長度大于1倍井距、小于3倍井距時,影響明顯;界面長度大于或接近3倍井距時,采出程度明顯降低。第一種倍數關系見圖11(a-d),剩余油分布差異不大;第二種倍數關系見圖11(e-j),在界面位置顯示紅色,表明界面位置在靠近P2-3井一側,有剩余油聚集,界面阻隔來自P2-2井注水;第三種倍數關系見圖11(k),剩余油聚集特征明顯,界面完全阻隔來自P2-2井注水,在界面兩端形成明顯的、由多方壓力均衡導致的剩余油富集靜態三角區。三角區流線不通過、不相交,形成壓力均衡不動點或不動區,從而形成剩余油富集。

采出程度與界面長度變化曲線可以分為3個階梯范圍,即倍數為0~1(0~360 m)、1.5~2.6(540~940 m)和3.2(1 140 m)。變化最大的是3.2倍階梯范圍,界面足夠長,幾乎隔斷油水的流動,注采效果最差。曲線拐點在3倍左右井距,原因是在反九點法方式開采中,3倍左右井距阻隔單邊3口注水井的注水和壓力,受阻隔的3口井注水效果微弱。

3.4 構型界面縱向深度影響

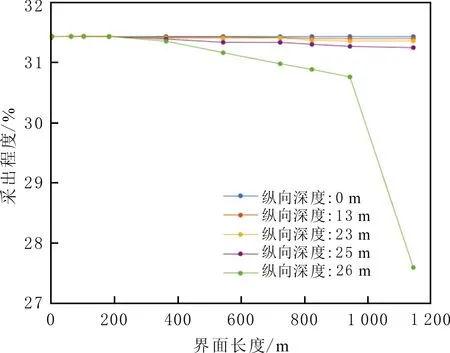

R13油層構型界面存在沒有完全貫穿砂體單元的情況,注采過程中,油水可以通過未貫穿的部分流通。采用界面長度和縱向深度變化的模型進行數值模擬,表征界面貫穿或縱向深度對注采效果的影響規律。設計50種模型,分別為10種界面長度(無600 m界面長度)及5種縱向深度(0、13、23、25和26 m(貫穿)),界面處油藏厚度為26 m。除界面幾何參數外,模型參數和構型界面滲透率一致。R13油層20 a開采采出程度與界面長度關系曲線見圖13。由圖13可以看出:(1)只要界面沒有完全貫穿,注采效果變化不明顯,即使貫穿比例達96%(25 m/26 m),不管界面長度多大,界面的阻隔作用也不明顯;(2)在完全貫穿的情況下,界面在大于1倍井距長度時有阻隔作用,大于3倍井距長度時阻隔作用明顯。

圖12 不同構型界面模型R13油層20 a開采采出程度與界面關系曲線Fig.12 Production curve of R13 Oil Layer with different architecture interface length after 20 years' production

圖13 R13油層20 a開采采出程度與界面長度關系曲線Fig.13 Production curves of R13 Oil Layer with different architecture interface length and different cutting depth after 20 years' production

4 結論

(1)以渤海Q油田R13油層為例,基于以地震資料為主的海上油田砂體構型界面方法,分析構型主、次界面幾何特征。主界面長度分布在50~200 m之間,對應單點壩級別的構型界面;主界面方位角平均為80°,與已有地質認識一致。

(2)構型界面滲透率權重小于0.1時,阻隔作用明顯;構型界面長度大于3倍井距時,阻隔作用明顯;在縱向深度貫穿時顯示阻隔作用。構型界面不同滲透率、長度和縱向深度對剩余油空間分布的阻隔影響,為類似海上油田井網井距的優化和注采方案的實施提供依據。