三級綜合醫院聯合社區醫院開展心房顫動綜合管理協同路徑的探索與思考

楊榮,劉長明,廖曉陽*,王磊

據統計,2020年我國老年人口達近2.5億,5年后60歲以上人口將達3億,老齡化水平達17.17%[1-2],而高血壓、心房顫動(房顫)等慢性病占人群死因構成的86.6%[3]。中國心血管病流行病學多中心協作研究(ChinaMUCA)顯示,按年人口估計,全國房顫患者高達500萬以上,我國房顫患者的年齡標化死亡率在近20年中增長了約60%[4]。在前10位死亡原因中,因循環系統疾病死亡者占死亡序列第2位[5],房顫的患病率隨年齡增長而增加[6]。《中國防治慢性病中長期規劃(2017—2025年)》[7]及“十三五”健康老齡化規劃[8]中多次提到加強慢性病防治、持續健康管理才是解決我國老齡化及慢性病高發問題的關鍵,而慢性病防治最有效、最合適的地方就是社區醫院。在健康中國建設新形勢下,探索“三級綜合醫院-社區醫院”協同管理疾病模式迫在眉睫。只有使健康管理在城市-社區醫院盡快落地,才能有效改變居民的就醫行為,影響就醫模式,提高健康素養。

1 開展“三級綜合醫院-社區醫院”協同房顫管理的現實依據

2015年,BMJ報道了英國心臟病專家和全科醫生共同為房顫患者提供服務的模式,即共同針對高危房顫患者(CHA2DS2-VASc評分≥1分)啟動抗凝治療[9],全科-專科聯合(全專聯合)管理房顫在國外進入探索階段,這種工作模式以初級醫療為中心,涉及心臟病學專家、藥劑師、護理團隊、聯絡辦公室等,由全科醫生為患者提供當地心臟病專家指導的抗凝評估。結果顯示,1 063例未接受抗凝治療的高危患者中,1 020例(96%)最后同意開始使用華法林或非維生素K拮抗劑口服抗凝藥(NOAC);接受抗凝治療的總比例從77%提高到95%;用華法林治療效果欠佳的患者92%(111/121)同意改用NOAC;隨訪195 d,采用新的抗凝治療方法的患者中有90%繼續治療。一項跨學科聯合管理房顫患者的研究中,通過專業藥劑師和全科醫生聯合,確定了患者治療依從性不好的原因,為今后此類患者的針對性管理提供了依據[10]。心臟病學專家將房顫患者分入不同的社區護理團隊進行管理,結果顯示患者治療依從性提高,血脂、凝血功能等均得到改善[11]。全專聯合管理房顫患者在國內亦有一些探索,如江蘇省沈菊香等[12]將全專聯合診療運用到非瓣膜房顫患者管理當中,三級綜合醫院心內科為出院的房顫患者制定華法林用藥方案并建立互通電子健康檔案,社區醫院全科團隊根據方案對患者進行隨訪、調整華法林用量及健康教育。結果顯示該模式管理的患者華法林用藥依從性評分為(3.7±1.6)分,明顯高于對照組的(2.3±1.2)分;且國際標準化比值(INR)達標率為94.6%,對照組僅為74.6%;患者生活質量也明顯提高。綜上探索,三級綜合醫院專科醫生可為社區醫院全科醫生提供更加專業的臨床指導,即專家咨詢、培訓;有條件提供多學科的綜合評估;為不同類型房顫患者制定個體、綜合方案,即是否抗凝、是否手術、抗凝方案選擇(華法林、NOAC);提升患者對于全科醫生的信任及治療依從性;社區醫院全科醫生作為社區居民健康守門人,可以為居民提供篩查和穩定的管理;共同提升患者生存質量,減少心血管并發癥發生。

2 開展“三級綜合醫院-社區醫院”協同房顫管理的理論依據

社區醫院中的全科醫生承擔著轄區內居民的首診任務,是有效踐行三級診療的“守門人”,三級綜合醫院對社區醫院的發展有很大推動作用。以房顫為例,三級綜合醫院可為社區醫院提供優質資源,可在醫療技術水平(如房顫的射頻消融術、左心耳封堵術)、硬件設備(如經食道心臟超聲)等方面提供幫助,有利于合理有效配置衛生資源,滿足社區居民需求;三級綜合醫院有房顫管理的先進理念,有不斷創新與解決問題的科研能力,因此社區醫院可依托三級綜合醫院,結合社區醫院實際情況和居民需求,建立個性化、規范化管理模式,使社區醫院對房顫患者的管理更加精準科學化;三級綜合醫院有良好品牌效應,在居民心中有良好口碑,構建三級綜合醫院與社區醫院協同的新型關系可為社區醫院建立比較穩定的患者群,提高城市社區健康管理慢性病的良好效應,發揮助推簽約作用;三級綜合醫院可為社區醫院提供健全的人才培養體系,社區醫院醫生可通過進修、委托培養等方式到三級綜合醫院學習亞專長知識,三級綜合醫院專家也可到社區醫院開展門診、義診及宣傳教育活動,社區醫院醫生可定期參與綜合醫院開展的基層人才培訓班及繼續教育活動,健全社區醫院人才培養體系,為社區醫院醫生管理房顫等疾病提供人才保障。

3 四川大學華西醫院與雙流西航港社區醫院協同管理房顫的經驗探索

四川大學華西醫院是中國西部疑難危急重癥診療的國家級中心,華西醫院心內科是國家臨床重點專科,四川省重點學科,衛生健康委介入診療技術培訓基地,西南地區臨床診治水平最高、服務能力最強、輻射面最廣的心血管疾病診療中心,國家心血管臨床新藥藥品臨床試驗管理規范(GCP)基地。四川大學華西醫院首批被授予“中國房顫中心示范基地”,2018年4月成立四川大學華西醫院房顫中心,同時積極參與建設省級房顫中心聯盟社區基地。成都雙流西航港社區醫院作為首批入選單位,是西航港街道唯一一家公立基層醫療衛生機構,是首批社區衛生服務中心向社區醫院轉型單位。中心現有職工143名,取得中、高級職稱者36名;有家庭醫生團隊16支,含全科醫師30名;獲得“全國百強社區衛生服務中心”“全國優質服務示范社區衛生服務中心”等稱號。針對社區醫院對房顫管理的實際問題,以四川大學華西醫院為技術依托,四川全專聯合學術平臺為匹配要素,成都雙流西航港社區醫院為基地,分享以下經驗。

3.1 分層次、分版塊對社區醫院全科醫生進行線上、線下精準知識培訓 要管理好房顫患者,對房顫相關知識的掌握必不可少,根據《心房顫動:目前的認識和治療的建議-2018》[13],社區醫院可進行的是房顫的危險因素和合并疾病管理,其中包括高血壓、糖尿病、睡眠呼吸暫停、肥胖、酒精、運動等內容。流行病學研究顯示,高血壓是房顫患者最重要的危險因素[14]。根據國家基層高血壓防治管理[15]及中國高血壓指南[16]對基層醫療衛生機構的要求,建議在基層高血壓患者隨訪中,對血壓進行分級管理,包括:血壓、用藥情況、不良反應,心率、血脂、血糖等危險因素,靶器官損害和臨床疾患。根據需求進行動態匹配分級管理可更好地利用現有資源,提高血壓控制率,從而減少房顫的發生率。三級綜合醫院通過線下的方式,在社區醫院對初篩的房顫患者和社區醫院全科醫生進行健康知識宣教與房顫心電圖識別等知識培訓,取得了很好的效果;隨著項目的不斷深入開展,還設有巡講系列課程,不斷地輸送新鮮的血液給社區醫院和當地簽約居民。線上利用微信APP,建立微信公眾號——四川全專聯合學術平臺,分層次、分版塊、分類匹配房顫知識,讓大家充分利用碎片時間進行知識的精準學習。通過這樣有專家團隊指導,有方便的途徑傳播,有有利于簽約居民接收的平臺,網絡化、精準化的管理,給房顫患者提供了非常大的便利。

3.2 對社區簽約居民開展主題健康知識宣教及義診活動 筆者團隊計劃在每年的世界高血壓日(5月17日)、中國房顫日(6月6日)、全國高血壓日(10月8日)及世界卒中日(10月29日)開展四大主題日(周、月)宣傳活動。2020-06-06,華西醫院門診部舉行了大型中國房顫日義診活動,并通過房顫周的形式,利用互聯網+平臺,通過各種形式進行知識直播,擴大影響力,同時,各大社區醫院也采用不同的形式(測血壓、測血糖、分發宣傳資料等)進行了相關的義診活動,居民反響良好。此外,筆者團隊還會通過微信平臺、家庭醫生微信群、患者群、電視視頻等多媒體的方式,定期根據簽約居民需求匹配知識內容進行系列患教大講堂的活動。

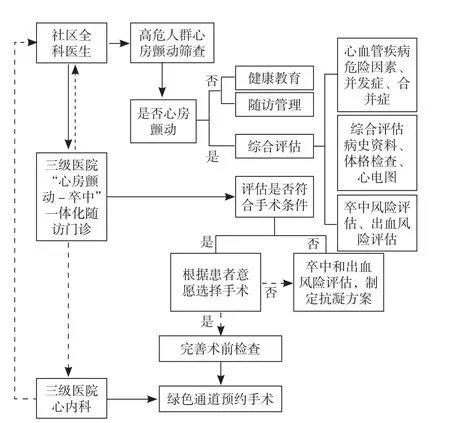

3.3 “三級綜合醫院-社區醫院”轉診協同路徑探索及思考 在以房顫患者為中心,針對社區醫院和華西醫院進行對接的過程中,筆者團隊就如何方便患者就診、如何分層及綜合管理,如何打通綠色通道等動態匹配和協同路徑探索等對西航港社區醫院中16支家庭醫生團隊的10名全科醫生進行了3次座談,最終總結出一套較實用的臨床協同路徑(見圖1)。其中包括設置“高血壓-房顫-卒中一體化管理”隨訪門診,當社區醫院發現房顫患者時,對患者進行初篩評估,登記管理,如需進一步治療,直接聯系項目組秘書,預約時間,由患者準備華西醫院就診卡,由社區醫院全科醫生準備轉診單(含心電圖、血常規、肝腎功、INR、電解質等),根據預定時間,直接就診于“高血壓-房顫-卒中一體化管理”隨訪門診,進行卒中及出血風險的評估,必要時啟動抗凝治療;根據患者的病情及綜合情況溝通手術事宜,滿足手術條件的患者,再次進行術前評估及準備,同時轉診至華西醫院心內科,并做好登記,不需要手術者,進行綜合評估后,聯系社區醫院家庭醫生,指導隨訪內容(高危因素的控制,出血風險及因素的長期隨訪)。這樣進行一個閉環管理,也通過實證實例證實了分級診療及雙向轉診的實施意義與價值[17]。

4 “三級綜合醫院協同社區醫院聯合管理房顫模式的初步效果

圖1 “三級綜合醫院-社區醫院”轉診協同路徑Figure 1 A bi-directional referral pathway for atrial fibrillation patients between a tertiary general hospital and a community hospital

2019年7月至今,華西醫院團隊在社區共進行5次現場集中授課,包括政策文件、診療指南及經典案例分享3次,心電圖判讀2次,線上病例討論2次,微信公眾號推送相關文獻及診療指南15篇。社區醫院篩查管理房顫患者24例,該模式新篩查房顫172例,篩查率87.8%(172/196),所有房顫患者納入一體化管理,管理率100%。社區醫院通過上述路徑進行雙向轉診68人次,最后均回到社區規范管理,轉診率34.7%(68/196)。32例房顫患者接受抗凝治療(華法林27例、新型抗凝藥5例),抗凝率16.3%(32/196),且服藥依從性為100%。通過問卷調查所有患者對路徑模式的滿意度,總體滿意度為100%。社區醫院設立了家庭醫生工作室,工作室中2名全科醫生及28名全科醫生完全掌握房顫診療指南及華法林和新型口服抗凝藥物調整劑量方法。

5 討論

本模式借鑒國內外“全專聯合”模式管理成功經驗,以社區醫院為主要場所,通過三級綜合醫院全科醫師及專科醫師聯合社區醫院全科醫師,將房顫管理下沉到基層,進行更精準的分級診療和雙向轉診。通過專科醫生的培訓,使社區醫院全科醫生對房顫認識水平提高,能更好地落實循證醫學和房顫防治指南。此模式利用社區醫院管理網絡覆蓋廣、檔案建立全、與簽約居民聯系密切及隨訪便捷等優勢,提高了房顫患者的藥物治療率、服藥依從性,提高了簽約居民對社區醫院全科醫生的信任度及滿意度,有益于改善患者預后及房顫綜合管理。但在該模式的探索過程中仍有不足之處,如在調研中發現,患者普遍對房顫認知太少,尤其是老年房顫患者尤為明顯,有必要下一步加大社區醫院全科醫生對簽約居民的健康科普及教育;部分全科醫生對房顫疾病的認知不深,如何在基層對房顫進行規范管理,如何動態匹配與協同該模式形成閉環管理,如何提升三級綜合醫院的協同度等方面也需要在該模式基礎上進一步探索。值得高興的是2019-06-26四川省房顫中心正式啟動,全省有60家社區醫院加入四川省房顫聯盟,這意味著基層醫療衛生機構有意識探索居民健康需求的新模式。相信在該模式不斷深入探索及反復實證驗證后,基層醫療衛生機構能以三級綜合醫院為依托對慢性病進行綜合規范管理,能在基層醫療衛生機構構建出慢性病管理模式及體系。

本研究立足成都市的發展現狀,以房顫為例,以成都市雙流區西航港社區醫院為例,在三級綜合醫院-四川大學華西醫院專家的指導下,針對社區的實際問題,實現“社區-醫院-社區”閉環式的管理模式,不斷提升社區慢病管理水平,為探索適合四川省社區慢性病管理模式提供了很好的參考與探索思路。

作者貢獻:楊榮、劉長明負責文章構思、資料整理、論文撰寫;王磊提供社區醫院心房顫動資料及社區醫院資料;廖曉陽對文章進行審校、監督管理、整體負責。

本文無利益沖突。