江蘇省揚州市優質稻米產業發展現狀與對策

馬順圣 陳京都 唐建鵬 張明偉 姚義 胡雅杰 謝成林 劉紹貴

摘要:揚州是著名的魚米之鄉,稻作歷史源遠流長,水稻種植面積常年保持在20萬hm2,以粳稻為主要栽培類型,具有較高的稻作科技水平。近年來,圍繞“提質增效、生態保優、品牌興稻”,水稻種植結構進一步調整,品種布局逐步優化,優質食味水稻品種應用面積占50%,輕簡化機械化技術應用普及,稻田綜合種養發展迅速,新型經營主體不斷涌現和發展壯大,培育和宣傳了一批知名稻米品牌,創成省“味稻小鎮”9家,稻作文化被賦予了新時代符號,優質稻米產業取得了突出成效,但依然存在種稻收益不高、優質不優價、稻作方式粗放等較為突出的問題。本研究從水稻產量水平、稻作方式、規模化經營以及品牌培育等方面,充分調研了揚州市優質稻米產業發展現狀與問題,從品種、品質、品牌和標準化生產等方面提出促進揚州市優質稻米產業的對策與建議,持續提升揚州市優質稻米產業發展水平,促進農業提質增效、農民增收,夯實鄉村振興基石。

關鍵詞:揚州市;優質稻米;產業現狀;問題;對策

中圖分類號:F326.11 ??文獻標志碼: A

文章編號:1002-1302(2021)21-0028-05

收稿日期:2021-08-07

基金項目:國家重點研發計劃(編號:2017YFD0301205);揚州市現代農業發展專項(編號:揚農[2021] 74號);揚州市水稻名師工作室;江蘇省“六大人才高峰”(編號:NY-249);江蘇省第五期“333工程”科研項目(編號:BRA2020182)。

作者簡介:馬順圣(1972—),男,江蘇興化人,博士,主要從事農業管理。E-mail:yzpcmss@163.com。

通信作者:陳京都,博士,高級農藝師,主要從事稻麥優質高產栽培技術研究。E-mail:chenjingdu1985@163.com。

“揚州是個好地方”,揚州地處江蘇中部,南瀕長江,北負淮河,中貫京杭大運河,長江和運河在此交匯,物產豐富,生態優美,被譽為大運河上的一顆明珠。區域內地勢平坦、土地肥沃、河流交織,是著名的魚米之鄉,稻作技藝自古聞名,稻作文化底蘊深厚,東晉時就有大面積種植水稻的記載,于南宋時期成書于揚州儀征的《陳敷農書》,詳細論述了南方稻田耘田、曬田以及培育壯秧等技術[1]。1993年在高郵龍虬考古發現了大量的人工栽培的碳化稻谷[2],更是將揚州稻作歷史追溯至距今7 000年前的新石器時代[3]。悠久的稻作歷史,還形成了以江蘇省非物質文化遺產“邵伯秧號子”為代表的獨具蘇中稻作文化特色的田歌[4]。域內的揚州大學農學院、江蘇里下河地區農業科學研究所等實力雄厚的水稻科研機構,研究創立了以水稻葉齡模式、水稻精確定量栽培技術等一大批國內外領先的科研成果[5-6],極大地推動了揚州稻作水平的發展與進步。

近年來,江蘇省揚州市水稻生產圍繞“提質增效、生態保優、品牌興稻”,重點突出“穩面積、保產量、提品質”,大力發展優質稻米產業,取得了良好的成效。本研究通過調查分析,闡述了揚州市稻米產業發展現狀和存在的問題,提出了推進優質稻米產業發展的對策與建議,推動揚州市稻米產業由產量導向向綠色高質高效方向轉變,推動品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產,不斷增強稻米產業的競爭力,促進農業提質增效、農民增收,夯實鄉村振興基石。

1 揚州市優質稻米產業發展現狀

揚州市地處南北氣候過渡地帶,按照氣候和區域劃分,水稻生產分為里下河沿運河稻區、沿江高沙土稻區、丘陵稻區等三大稻區,水稻種植面積常年保持在20萬hm2左右,總產約180萬t。水稻種植類型以粳稻為主秈稻為輔,其中粳稻種植面積16.7萬hm2左右,秈稻種植面積2萬hm2左右,主要集中在丘陵稻區。隨著稻米加工產業的發展和市場需求增多,糯稻種植面積逐年擴大,種植面積近0.67萬hm2。適宜的氣候、肥沃的土壤加之較高的稻作技術水平,使揚州市水稻單產水平常年高于全省平均水平,處于省內領先地位,據統計,2019年水稻平均產量618.5 kg/667 m2,創歷史新高,比江蘇省平均產量598.1 kg/667 m2高20.4 kg/667 m2(表1)。

1.1 優質食味水稻比例提高

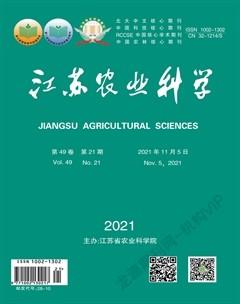

為促進農業供給側結構性改革,突出培育優質稻米千億級產業,揚州市不斷調整和優化水稻種植結構,大力推廣優質食味水稻品種。2013年起在全市范圍內開展了南粳9108示范種植,因其表現出產量高、食味優、效益高等特征,得到了廣大稻農的青睞,種植面積迅速擴大,從2016年起種植面積保持在6.7萬hm2左右,是主要的種植品種。近年來,通過揚州市糧食綠色增產“1120”工程、揚州市糧食高質高效發展等項目的實施,引進示范篩選了南粳5718、南粳3908、金香玉1號等一批適宜我市不同稻區種植的優質食味水稻品種,優化了水稻品種結構和布局,2020年全市優質食味水稻種植面積達50.19%(圖1)。

1.2 輕簡化稻作技術應用普及

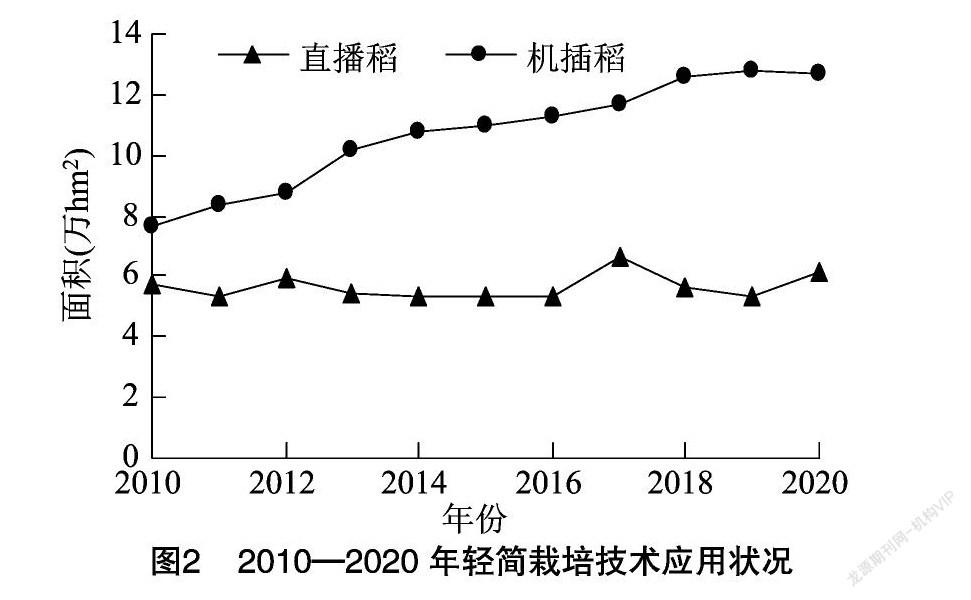

隨著耕地流轉集中,水稻生產呈現規模化種植趨勢。為適應規模化種植模式,機械化輕簡化稻作技術逐步得到廣泛應用。機插秧和直播稻是近幾年揚州市主要的輕簡化稻作方式,水稻機插秧面積常年保持在12.67萬hm2左右,比例超60%,直播稻面積6.00萬hm2左右,比例為31%,機械化輕簡化水稻栽培技術的應用率超90%(圖2)。輕簡化稻作技術的應用,在節本增效的同時,還極大地緩解了水稻適期播栽期間用工難問題,對穩定水稻種植面積起到了重要作用。目前,全市糧食生產全程機械化程度達90%以上,輕簡化機械化技術應用得到了極大的普及,保障了糧食生產任務的落實。

1.3 新型經營主體發展壯大

隨著機械輕簡化技術逐漸普及應用,水稻產業的勞動密集型屬性逐漸轉變,對勞動力的依賴程度減弱,為新型經營主體的發展壯大提供了良好的基礎。據不完全統計,全市規模化種田大戶、家庭農場、合作社等新型經營主體9 000多個,累計流轉耕地近10.67萬hm2,超全市水稻種植面積的50%。規模化種植促進了農業專業化組織的發展,全市農機專業合作社(農機原值50萬以上)571家,農機具近2萬臺(套),從業人員2.98萬人,農機專業合作社服務面積比例達50%以上。全市病蟲害專業化統防統治服務組織488個,擁有自走式噴桿噴霧機1 325臺、無人機942臺,日作業能力超6.67萬hm2。專業化合作組織的發展壯大進一步擴大了揚州市水稻生產規模化,提升了專業化、標準化生產技術水平。

1.4 稻米品牌培育增強

揚州市注重稻米品牌的培育,全市大米加工企業87家,擁有稻米品牌100多個,其中“寶應大米”獲中國地理標志商標,“中月稻場”“寶糧”“雙兔”獲省著名商標。質量是品牌的生命,揚州市高度注重稻米綠色高質量發展,在全市范圍內開展了綠色優質農產品(稻麥)基地建設,累計建成部級綠色食品原料基地6.67萬hm2、省級綠色優質稻麥基地 7.73萬hm2。積極申報綠色食品、有機食品,目前全市在有效期內的綠色食品稻米55個、有機食品稻米13個。近年來,積極組織稻米加工企業、新型經營主體等參加江蘇省“好大米”評選與推介活動,累計共獲好大米“十大品牌”8個、好大米特等獎6個、金獎5個、銀獎13個,十佳稻田綜合種養大米5個,“寶糧”連續5屆獲好大米“十大品牌”稱號。充分發掘稻作文化,積極開展江蘇省“味稻小鎮”創建,寶應縣氾水鎮、高郵市臨澤鎮、廣陵區頭橋鎮、江都區郭村鎮等9個鄉鎮先后獲評江蘇省“味稻小鎮”,獲評數量位列全省前列,宣傳和引領了全市優質稻米產業的發展。

2 存在的問題

2.1 種稻收益波動較大

分析揚州市近10年的種稻成本(不含地租),最低年份是2010年,為635元/667 m2,最高是2016年,為900.7元/667 m2。2019年成本為 859.7元/667 m2,與2010年相比增長35.4%,種稻成本顯著增加。受國際糧價影響,國內糧價面臨巨大的下行壓力,從2016年起,稻谷最低收購價持續走低,2019年最低收購價為2.60元/kg,與2016年的3.10元/kg相比,下降了16%,而實際收購價卻僅有2.35元/kg,2020年受新冠肺炎疫情影響,稻谷價格有所上漲,實際收購價為2.80元/kg。產量和價格是影響水稻產值的主要因素,水稻產量逐年攀升,但價格卻持續走低,產量創紀錄的2019年產值為1 422.6元/667 m2,效益為562.9元/667 m2,產值略低于2010年的1 448元/667 m2,效益顯著低于2010年的813元/667 m2(圖3)。在糧食生產成本“地板”和糧價“天花板”的雙重擠壓下,種稻效益波動較大,收益不穩定,嚴重影響了種稻積極性。

2.2 優質不優價問題顯現

隨著優質食味水稻品種的大力推廣,優質食味水稻種植面積不斷擴大,但產業化開發利用不足,多以出售稻谷為主,但受到產量、出米率偏低等因素的影響,其市場競爭力明顯不足,收購價格優勢不明顯,甚至低于常規稻谷,劣幣驅逐良幣,限制了優質食味水稻種植面積的進一步擴大,不利于優質食味水稻種植規模的持續擴大和優質稻米產業的健康有序發展。

2.3 稻作方式粗放問題突出

隨著成本增加、收益減少,粗放的稻作方式進一步凸顯。(1)直播稻面積居高不下,據統計,揚州市直播稻面積常年保持在6萬hm2左右,而且有進一步擴大的趨勢。直播稻是一種較為輕簡的稻作方式,但存在水稻生長勢較弱、草害嚴重、群體大、易倒伏等缺點[7-8],是影響揚州市水稻單產提高的主要因素。(2)田間管理不夠精細,特別是水分管理,部分地區灌溉水源緊張或者為了節省成本,不遵循水稻生長的需水規律,長時間淹水,不注重擱田。(3)農機農藝融合程度亟需加強,秸稈還田和整地質量不符合移栽要求,施肥機、植保機等作業操作不規范,水稻植株損傷大等等。粗放的稻作方式進一步加劇了同一區域甚至同一田塊苗情不平衡性,田管措施難以有效落實,不利于水稻大面積高產的形成和品質的提升。

2.4 稻田種養后繼乏力

近年來,揚州市大力發展以稻鴨共作、稻蝦共作為主的稻田高效種養模式,2020年全市應用面積達0.8萬hm2,對提高稻田綜合生產力、增加農民收入具有重要作用。但是在實際應用中的諸多問題限制了稻田綜合種養模式應用面積的進一步擴大,后繼乏力。(1)稻田綜合種養基礎設施投入資金多、養殖產品市場不穩定,風險比單純種稻大[9],不少大戶或經營主體信心不足,處于觀望狀態;(2)稻田綜合種養技術在實際應用中存在重“養”輕“種”現象[10],種養結合度不高,大部分的基層農技人員會種稻的不懂養殖,懂養殖的不會種稻,影響了該項技術的有效應用;(3)稻田綜合種養收益多來源于“養”,受市場行情影響較大,“種”出的稻谷多作為普通稻谷出售,產量低收益少。

2.5 品牌培育力度不足

目前,揚州市稻米加工企業、稻米品牌數量相對較多,多以小型加工企業或當地品牌為主,在全省上規模、叫得響的企業和品牌不多。主要表現在:(1)當地大型商超中銷售的大米多為“東北大米”“泰國香米”之類的外地品牌,當地品牌大米難尋蹤跡;(2)“墻內開花墻外香”的現象較為普遍,揚州本地品牌如寶糧、中月等,其產品最終銷售市場多為上海市、廣州市等城市,當地銷售量較少,忽視了當地市場;(3)一些本地稻米加工企業僅看重當前利益,不注重長遠發展規劃,為外地大米企業進行代加工生產,不注重自身品牌的培育,淪為“代工廠”,產品效益較低。

3 建議與對策

2021年“中央一號”文件指出,要深入推進農業供給側結構性改革,推動品種培優、品質提升、品牌打造和標準化生產。因此,揚州市優質稻米產業發展要圍繞品種、品質、品牌和標準化生產,充分發揮政府引導作用,調動市場積極性,從優化品種布局、培育新型經營主體、宣傳和培育稻米品牌等方面著手,推進優質稻米產業升級發展。

3.1 調整結構,優化品種布局

品種是產業的基礎,要大力推廣優質食味水稻品種,打牢產業發展基石。(1)要加大優質稻米品種引進力度。充分利用省(市)項目資金,加強水稻品種展示示范基地建設,持續開展優質稻米品種篩選與示范,宣傳優質食味水稻品種,擴大優質稻米品種選擇范圍,形成以優質稻米品種為主,常規稻米品種為輔的品種布局。(2)加強優質稻米品種培育。整合區域內科研單位、育種企業等資源,充分發揮揚州大學、江蘇里下河地區農業科學研究所等科研和平臺優勢,圍繞種源“卡脖子”技術攻關,組織開展優質品種培育聯合攻關,選育具有本土特征的優質食味水稻品種。(3)要合理品種布局。針對揚州市不同稻區的氣候、土壤、地形以及食稻口味習慣等因素,科學合理規劃品種布局,重點打造里下河地區優質粳米區、丘陵地區優質秈米區,突出高質高效創建,建立優質食味水稻品種綠色優質高產示范方,打造一批高產高質高效典型,持續擴大優質食味水稻品種的影響力,提高稻農特別是大戶的積極性,不斷增加優質食味水稻品種應用面積。

3.2 技術引領,推進標準化生產

以“節本增效、高質高產”為目標,不斷加強農機農藝融合、機插同步側深施肥、稻田綜合種養等綠色高質高效技術的試驗與示范,創新集成推廣水稻綠色高產穩產技術。充分利用“一校一所”資源優勢,開展優質食味水稻綠色優質高效栽培關鍵核心技術聯合攻關。加大水稻綠色標準化生產技術規程的制定,建立以精確定量栽培技術為內核,圍繞包括前茬作物秸稈還田、旋耕、整地、育秧、移栽、肥料運籌、水分管理、病蟲草害綠色防控、收獲、貯存和加工等的優質稻米全程鏈式生產技術規程,進一步壓實屬地責任,強化落實綠色標準生產規程,建立標準化綠色生產技術示范基地,充分發揮新型經營主體的示范作用,展示綠色標準化生產成效[11],提高標準化綠色生產的主動性和積極性,促進優質稻米產業高水平發展。

3.3 樹立典型,培育新型經營主體

聚焦高素質農民和新型經營主體培育,通過“英才培育計劃”等鄉土人才培養工程,重點培育一批懂技術、會經營、有代表性的大戶,樹立典型,利用典型效應幫助和帶動周邊,形成“示范帶動、典型引路、以點帶面、全面開花”的均衡發展格局,持續提高區域稻作水平。加大新型經營主體的扶持力度,出臺相關優惠政策,在穩定現有補貼的基礎上,加大公共財政向規模經營者傾斜,積極引導有條件的經營主體上馬稻米加工生產線,對設施設備等方面給予一定的扶持,由單純的賣稻向賣米轉變,提高種稻綜合收益。多方舉措,多途徑、多形式搭建加工企業、終端銷售商以及消費者與種稻大戶的聯系溝通橋梁,大力發展訂單種植,按需生產。

3.4 突出品牌,強化品牌創建

依托“世界美食之都”金字招牌,引導農業經營主體增強品牌意識,挖掘文化內涵,樹立品牌形象,帶動企業品牌、產品品牌與區域公用品牌同步發展,提升揚州本地稻米產業水平和競爭力。(1)大力推進水稻生產標準化、綠色化和可追溯化。鼓勵有條件的地方(主體)開展綠色食品、有機食品和地理標志農產品等的申報,提升稻米農產品質量安全水平,打牢品牌發展基石。(2)加大品牌培育力度。相關部門要研究、制定和出臺相關扶持性政策和措施,鼓勵品牌走出去,參與省內外稻米評選與品鑒活動,打造“好地方、好大米”的揚州大米品牌形象,擴大揚州大米知名度和認可度。(3)挖掘利用好當地稻作文化。開展好江蘇省“味稻小鎮”建設,持續提高已獲批“味稻小鎮”發展水平,加強新“味稻小鎮”培育力度;以“淮揚文化”和“運河文化”等千年優秀文化內涵為基礎,賦予現代 “新揚州”印記,著力打造富有“淮揚文化”和 “揚州運河文化”特色的稻米文創產品;充分發揮彩色稻的觀光屬性,因地制宜發展稻田觀光與體驗等休閑模式,加大“味稻田園”建設,促進一二三產業融合發展。

3.5 出臺政策,加大扶持力度

水稻生產屬于涉農弱勢產業,但又是保障民生的基礎產業,因此要因地制宜制定和出臺針對性政策,加大政府的扶持力度,促進產業健康發展。(1)加大科研和推廣投入。建立專項資金,重點扶持優質稻米品種選育、技術創新集成示范與推廣,推動稻作科技水平上一個臺階。(2)完善市場運行機制。以品種、生產加工方式等為主要內容,建立和完善稻米價格形成機制和收儲政策,合理確定補貼范圍,破解“優質不優價”難題。(3)完善金融政策。建立多種形式的擔保機制,擴大農業擔保范圍,推進政策性農業保險工作,適當放寬貸款條件,簡化貸款手續,解決規模經營主體融資難的問題。

3.6 以人為本,重視人才培養

人才是稻米產業發展的重要支撐,要充分借助事業單位改革之機,合理機構設置和崗位配置,暢通技術人員成長渠道。(1)建立和完善綜合性的農業技術推廣機構。抓好優質稻米產業發展,就必須要有領導力強、職能突出、運行有序的農業技術推廣體系,要加大政府政策支持力度,提升農技推廣部門機構規格,對外可以理順上下工作關系,對內可以打通部門和技術壁壘,推進農技推廣機構由單一技術部門向復合型部門轉變,促進機藝融合、種養融合。(2)加強復合型人才培養。充分利用鄉土專家、老專家經驗豐富、基礎扎實等優勢,采取“傳、幫、帶”等形式,結合“走出去、請進來”多途徑、多形式開展技能培訓,同時開展多學科技術試驗示范與集成,以踐促學,推動人才成長。(3)加強高層次人才引進,充實優質稻米產業人才隊伍,強化與揚州大學、江蘇里下河地區農業科學研究所等當地涉農高校科研院所合作,根據區域稻米產業發展需求,柔性引進人才,充分利用科研院所平臺優勢、資源優勢、師資優勢,搭建“資源共享、優勢互補、互惠互贏”的合作平臺。

參考文獻:

[1]趙麗萍,陶優生,唐云鵬,等. 水稻栽培方式的演變歷史和發展趨勢[J]. 作物研究,2013,27(2):169-173.

[2]湯陵華,孫加祥,張 敏,等. 高郵龍虬莊遺址的原始稻作[J]. 作物學報,1996,22(5):608-612,642.

[3]王才林,張 敏. 高郵龍虬莊遺址原始稻作遺存的再研究[J]. 農業考古,1998(1):172-181,187.

[4]袁 野,馮凌燕.揚州田秧號子的當代傳承與發展探究[J]. 四川戲劇,2019(12):111-114.

[5]朱德峰,張玉屏,陳惠哲,等. 中國水稻栽培技術發展與展望[J]. 中國稻米,2021,27(4):45-49.

[6]張洪程,胡雅杰,楊建昌,等. 中國特色水稻栽培學發展與展望[J]. 中國農業科學,2021,54(7):1301-1321.

[7]孫統慶,楊洪建,李 杰,等. 江蘇直播稻發展歷程回顧、弊端分析及其對策探討[J]. 中國稻米,2014,20(6):5-9.

[8]黃 健,朱 安,汪 浩,等. 水直播和旱直播對水稻產量與品質的影響綜述[J]. 江蘇農業科學,2020,48(16):67-73.

[9]邱德榮,孟 草,黃 濱,等. 江西省稻漁綜合種養產業的關鍵問題及發展對策研究[J]. 中國水產,2020(8):50-54.

[10]李陽陽,江軍梁,陳 澤,等. 江蘇省稻田綜合種養產業發展現狀與問題探討[J]. 中國稻米,2021,27(2):11-14.

[11]張洪程,陸建飛,戴其根,等. 全面推進水稻生產綠色發展、高水平建設長江經濟帶綠色大糧倉[J]. 中國稻米,2021,27(4):7-8.