網絡突發事件中的負性偏向:產生與表現*

張 梅 丁書恒 劉國芳 徐亞珍 傅鑫媛 張 巍 辛自強

網絡突發事件中的負性偏向:產生與表現

張 梅丁書恒劉國芳徐亞珍傅鑫媛張 巍辛自強

(中央財經大學社會與心理學院, 北京 100081) (上海海事大學經濟管理學院, 上海 201306) (中央財經大學信息學院, 北京 100081) (中國人民大學心理學系, 北京 100872)

在網絡突發事件的產生和傳播中, 人們往往更關注負面信息的加工和傳遞, 存在負性偏向。本研究依據事件醞釀、爆發、蔓延階段的特征, 構建心理機制模型, 通過3項研究分別檢驗了信息內容、信息加工和信息傳遞中負性偏向的產生和發展。結果表明, 負性偏向不僅產生于網絡突發事件的源頭語篇中, 還產生于個體信息加工和人際信息傳遞過程, 表現為個體對負性詞匯更好的記憶效果及更高的辨別力, 以及網民間對負性信息的選擇性傳遞和對模糊信息的負性解讀。研究有利于認識網絡突發事件信息傳播規律, 科學應對輿情危機, 創新網絡治理。

網絡突發事件, 負性偏向, 記憶, 傳遞鏈實驗, 文化進化

1 引言

目前, 中國正處于社會轉型期, 社交媒體及網絡信息傳輸放大了積聚的社會隱患和矛盾, 造成網絡突發事件頻發(Xie et al., 2017), 影響民眾心態, 給國家網絡治理帶來極大挑戰。直觀經驗和研究均表明, 網絡突發事件中存在負性偏向(Negativity Bias), 例如, 網民更多表達負面情緒、傳播負面信息、采取負面行動(張侃, 2015)。然而, 目前相關領域均未說明這種偏向如何產生、發展并推動事件演化。本研究擬構建與網絡突發事件發生發展階段相對應的心理機制模型, 通過實證研究考察負性偏向的產生過程和表現, 以期為網絡輿情治理提供啟示。

網絡突發事件(Network Emergency)一般被界定為所有網絡或現實中發生的、引起網民高度關注和網絡參與, 產生一定社會影響的突發事件, 其性質為負面(陳業華, 張曉倩, 2018; 陽長征, 2020; 葉金珠, 余廉, 2012; 張侃, 2015)。突發(公共)事件指由突然發生的社會現象引發、牽動社會群體大面積參與、具有強烈爭議或質疑的熱點事件, 其涉及政治、經濟、公共衛生、娛樂、教育、法律等方面(劉小洋, 何道兵, 2019; Panagiotopoulos et al., 2016; Xie et al., 2017)。作為交叉領域的研究熱點, 不同學科在網絡突發事件的研究內容和方法上各有偏重。信息科學、管理學、計算機科學多借助建模、仿真、文本分析等方法探討相應事件信息的時空演變規律。例如, 陳業華和張曉倩(2018)基于SIR (Susceptible Infected Recovered)傳染病模型建立了網絡突發事件中網民的情感傳遞模型; Tadi?等人(2017)構建仿真模型, 模擬了Myspace中情緒的演化過程; 毛太田等(2019)通過情感分析、微博話題挖掘、關鍵詞提取等技術對網絡突發事件的傳播特征進行了分析。新聞傳播學則更注重收集實際傳播數據和案例進行過程性分析。例如, 榮榮和舒仁(2017)選取新浪微博數據, 使用定性方法分析描述了微博意見領袖的群體特征及輿論表達特點。上述研究均基于對過往網絡突發事件的回溯, 揭示了這些事件中展現出的“物理”規律(如熱度、轉發率等), 推進了我們對網絡突發事件的理解。然而, 研究者卻忽略了網絡突發事件傳播中非常關鍵的心理機制。

盡管少有研究, 但心理因素實際上在網絡突發事件發生發展的多個層面起作用:一是在個體心理方面, 人們的認知加工方式(尤其是其中的非理性成分)可能影響網絡突發事件信息的加工與傳播(陽長征, 2020)。例如, 人們信息搜索時會忽視與自己觀點不一致的信息而選擇一致的信息(Fischer et al., 2005)。二是在群體心理方面, 網絡突發事件中可能出現特定的群體心理, 并影響網絡行為。例如, 王歡(2003)探討了“非典”事件群體恐慌心理的成因; 王田(2017)以“東莞挺住”事件為例說明了網絡群體極化現象。可見, 心理機制是網絡突發事件研究中重要卻有所缺失的一面, 目前只有少數案例性研究, 缺乏旨在揭示普遍性因果規律的實驗研究。

網絡突發事件作為文化進化的特例, 遵循負性偏向心理機制。文化進化理論中的“文化”泛指影響個體行為的信息, 其通過傳授、模仿或其他形式的社會傳遞從他者獲得, 遵循和生物進化相似的方式演化(Mesoudi, 2015); 而網絡突發事件從爆發到演化也體現為網絡信息的傳遞過程, 因此, 網絡突發事件可視為文化進化的一種特殊形式。所以, 以往文化進化研究(Bebbington et al., 2017; Eriksson & Coultas, 2014; Stubbersfield et al., 2017)中被廣泛證實的負性偏向心理機制也可能在網絡突發事件中起到關鍵作用。負性偏向是指動物和人類在先天傾向和后天經驗基礎上存在的一種普遍性偏差, 即給予負性事物(如事件、客體)更大的權重, 并在注意、記憶、情緒、決策等方面遵循“壞比好重要”的心理原則(Baumeister et al., 2001; Rozin & Royzman, 2001)。目前國內僅有零星案例描述了突發事件中的負性偏向(陳旭輝等, 2017), 尚缺乏專門刻畫其在網絡突發事件中產生和表現的實證研究。

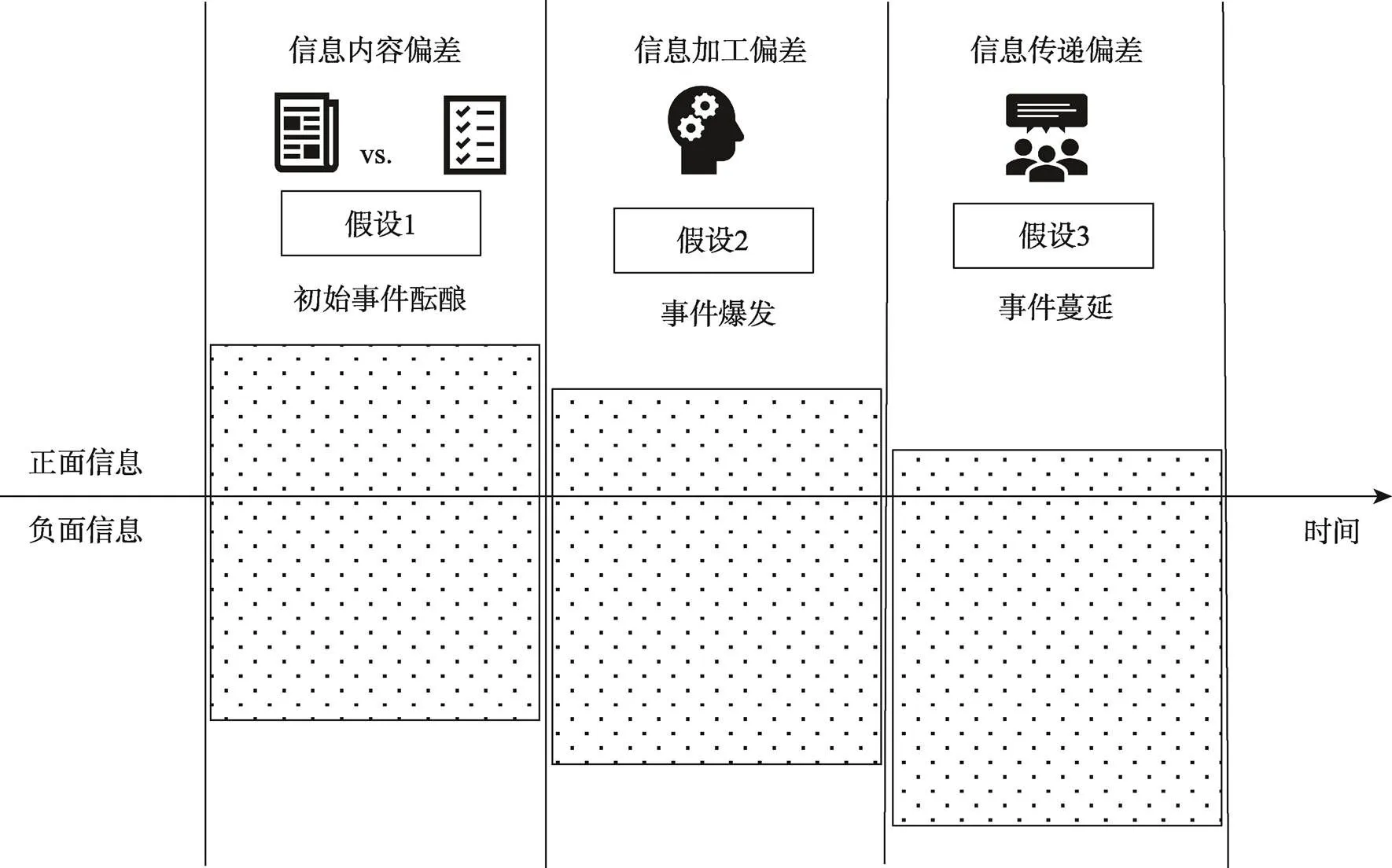

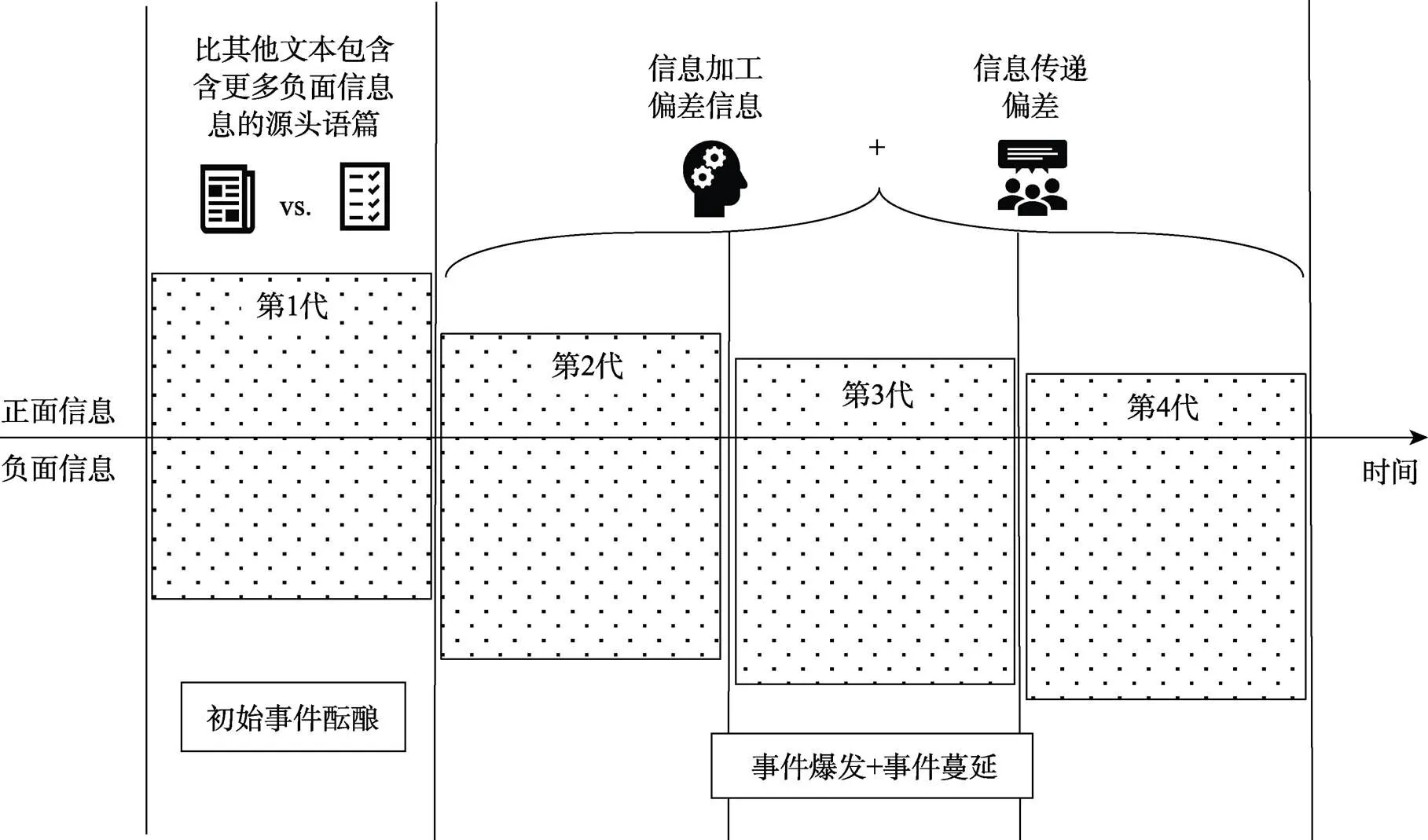

依照網絡突發事件從無到有的發生發展過程, 可將其劃分為三個緊密聯系的階段:醞釀期, 體現為社會現實問題形成初始事件并在網絡中形成表達(張侃, 2015); 爆發期, 體現為某話題瞬間引起廣泛關注, 產生社會影響; 蔓延期, 指初始事件像病毒一樣在網絡中傳播、流行, 社會影響擴大(葉金珠, 余廉, 2012)。依據三個階段的特點、文獻和理論思考, 我們提出了有關網絡突發事件中負性偏向產生和發展的理論模型。該模型是心理機制模型, 關心的是網絡突發事件各階段中人對信息的加工及所產生的偏差的實質和表現; 而非單一事件的生命周期演化和信息效價的連續變化。以正負性信息的分布比例作為刻畫負性偏向的操作指標, 可畫出圖1所示的模型并提出3個假設:

首先, 網絡突發事件醞釀期產生信息內容偏差。現實中, 網絡突發事件常始于某篇“熱文”。例如, 2016年末一篇名為《每對母子都是生死之交, 我要陪他向校園霸凌說NO!》的網文引發了“中關村二小霸凌事件”; 2018年《疫苗之王》一文刷爆朋友圈, 引發“長生疫苗事件”。這些最早出現的、反映負面社會問題的“熱文”是網絡突發事件爆發的導火索, 可稱之為源頭語篇。既然與相應的正性刺激相比, 負性刺激更加精細、豐富、多樣且具分化性(Rozin & Royzman, 2001), 民眾在社交媒體中也會更多地進行負面情緒化表達(黨明輝, 2017), 這些源頭語篇是否以負性詞匯為主表達負性情感?是否比其他類型的熱文包含了更多的負性詞匯?目前尚無研究回答此類問題。為此, 本研究提出假設1:網絡突發事件源頭語篇的負性情緒詞匯占比高于正性詞匯(1a), 而且也高于其他網文(1b), 存在信息內容偏差。我們擬采用傳播學和信息科學研究中經典的計算機輔助內容分析法進行文本分析研究(汪靜瑩等, 2016), 以檢驗該假設。

圖1 網絡突發事件中負性偏向產生和發展的構想模型

其次, 網絡突發事件爆發期產生信息加工偏差。網絡突發事件爆發時, 網民通過注意、編碼、存儲、提取等過程對源頭語篇進行信息加工, 進而展開關注、點贊、收藏、評論等行為。這一過程中負性偏向可體現為3個方面。第一, 個體對負性詞匯的記憶效果更好。即與正性詞匯相比, 個體對負性詞匯的再認正確率更高。第二, 個體對負性詞匯的辨別力(A')更強。即個體能精準識別特定的負性詞匯是否存在于某網絡語篇中。A'值越大, 辨別力越高。第三, 個體對負性詞匯的判斷標準(B'')更寬松。即在記憶模糊時, 個體傾向于將所有負性詞匯判斷為在文中出現過。一般B'' > 1代表判斷標準較嚴格, B'' ≈ 1, 說明標準不嚴也不松(郭秀艷, 2019, p.244?255)。以往有關信息加工中負性偏向的研究大多基于正、負性詞匯的記憶實驗, 或者發現負性詞匯再認效果好, 卻未采用信號檢測論方法提供辨別力和判斷標準上的差異(Dijksterhuis & Aarts, 2003; K?tsyri et al., 2016; Labiouse, 2004); 或者發現個體對負性詞匯的判斷標準更寬松, 卻不關心詞匯整體記憶效果和辨別力的問題(朱永澤等, 2014; Liu et al., 2014)。此外, 這些研究大多以脫離語境的詞匯為實驗材料, 鮮有研究探討語篇中詞匯的記憶問題。真實的網絡突發事件信息加工時負性偏向如何表現, 尚不得而知。因此, 本研究提出假設2:個體對網絡突發事件源頭語篇負性詞匯存在信息加工優勢, 產生了負性偏向。本研究將以真實的網絡突發事件源頭語篇作為實驗材料展開記憶實驗, 并依據信號檢測論指標進行分析, 以檢驗該假設。

最后, 網絡突發事件蔓延期產生信息傳遞偏差。網絡突發事件爆發后, 源頭語篇通過轉發、分享在網民間不斷蔓延和演化。依據文化進化理論, 個體有偏愛并傳遞負性消息的本能(Bebbington et al., 2017), 因此, 網絡突發事件中的負面信息會獲得更多傳遞機會, 產生負性偏向。當前, 輿情演化作為網絡突發事件研究的熱點, 多基于點贊、轉發等外顯指標, 通過數理建模、仿真模擬分析群體網絡的時空演化規律(劉小洋, 何道兵, 2019; 劉志明, 劉魯, 2013; Tadi? et al., 2017), 無法說明網民間的觀點和情緒如何感染、傳遞。文化進化研究的“傳遞鏈實驗范式”通過模擬信息傳遞中的序列變化過程, 可以精細刻畫信息傳遞過程。早在1932年, 心理學家Bartlett (1932)就通過這種方法形象地展示了記憶材料在人際傳遞時發生的歪曲和變化, 目前文化進化領域的學者已經對其實驗程序、結果描述方式進行了標準化, 使其成為規范的實驗范式(可參考有關述評文章: 辛自強, 劉國芳, 2012)。相關研究證實, 在傳遞過程中, 負性信息(或文化)具有更高可信度, 更多留存下來, 模糊信息大量流失或更多被負性解讀(Bebbington et al., 2017; Fessler et al., 2015)。然而, 此類研究多探討傳說、民間故事等長期遺留的文化符號(Mesoudi, 2015), 鮮有刻畫網絡突發事件信息在短時間內一代代傳遞的微觀過程的研究。為此, 本研究提出假設3:網絡突發事件中的負性信息在每一代傳遞中存活率最高, 模糊信息更多被負性解讀。本研究擬采用傳遞鏈實驗范式開展信息傳遞的記憶實驗檢驗該假設。

綜上, 本研究參照人們網絡突發事件醞釀、爆發、蔓延階段的信息加工特點, 構建了負性偏向形成與發展的三階段理論模型, 擬通過3項研究分別檢驗上述3個假設。由此, 可能確定網絡突發事件中負性偏向作為深層心理機制如何產生與表現, 從而為本領域提供新的理論解釋, 并為網絡突發事件輿情分析和危機管理提供心理學的思路。

2 研究1:網絡突發事件源頭語篇的文本分析

2.1 目的

采用文本分析技術探討網絡突發事件醞釀期源頭語篇的信息內容偏差。

2.2 研究設計

實驗采用2(詞匯性質:正性, 負性)×2(事件類別:網絡突發事件, 網絡熱點事件)的混合實驗設計。其中, 詞匯性質為組內變量, 事件類別為被試間變量, 因變量為積極和消極詞匯占比。

2.3 數據收集

(1)網絡突發事件源頭語篇。首先, 3名心理學研究生在百度、新浪、騰訊、人民網等各大媒體平臺以XX年度“10大/20大網絡輿情事件”、“網絡熱點事件”等關鍵詞搜索近4年(截止到2020年新冠肺炎疫情爆發)關注度較高的網絡突發事件, 建立語料庫。其次, 選擇每年輿情熱度較高的事件10~20項, 通過核對搜索引擎(百度、必應)和CNKI等數據庫已發表論文的方法, 人工梳理事件爆發時促使事件獲得廣泛關注的博文、新聞、公眾號文章等, 將發布時間最早(精確到秒)的文本視為源頭語篇。如“中關村二小霸凌事件”的源頭語篇是2016年12月8日深夜微信公眾號“童享部落”的文章《每對母子都是生死之交, 我要陪他向校園霸凌說NO!》, 而非鮮有人知的12月4日某貼吧發布的《我經歷的中關村二小》一文。若不存在明顯的源頭語篇, 則選擇時間相對早、轉發和關注更多的文本; 若最早以純視頻形式出現, 如“上海17歲男孩跳橋事件”、“西安女車主維權事件”, 則選擇除此之外的最早文本。最后, 為確保源頭語篇查找的準確性, 另請4名心理學研究生回溯性查找源頭語篇的確認證據, 經群體討論, 刪除不存在明顯源頭語篇的事件, 決定存在爭議的源頭語篇保留還是替換。最終, 共獲得2016至2019年間40項源頭語篇, 每年10篇。

(2)網絡熱點事件源頭語篇。首先, 2名心理學研究生人工在網絡熱點事件聚合平臺“知微事見” (https://ef.zhiweidata.com/)上查找2016~2019年間關注度較高的事件, 每月隨機選擇2項“影響力指數”大于50%的非網絡突發事件(2項/月× 12月× 4年 = 96項)。其次, 選擇10名大學生對上述事件的性質進行7點評分(?3為極度負性, 0為中性, 3為極度正性), 結果表明, 所有事件均值為1.16 ± 0.99, 取值范圍為[?1.9, 2.8]。根據評分, 選擇得分絕對值較低(偏中性)的事件, 并按照“知微事見”平臺提供的事件發生先后順序和來源, 選擇源頭語篇。最后, 請另外4名心理學研究生對源頭語篇進行核對, 經群體討論, 確認所有源頭語篇。最終, 共獲得2016至2019年間40項源頭語篇, 每年10篇。經統計, 所選網絡熱點事件性質得分均值為0.69 ± 0.49, 偏中性。

將上述80篇源頭語篇中的日期、作者、來源、圖片、視頻等無關信息去掉后存為txt格式, 建立數據庫。

2.4 數據分析

采用中國科學院心理研究所研發的“文心(TextMind)中文心理分析系統3.0”對所有源頭語篇進行文本分析。“文心”軟件可對簡體中文文本進行自動切分詞匯、歸類詞匯、詞頻計算以及語言心理分析等(詳見官網http://ccpl.psych.ac.cn/textmind/介紹)。分析時, 軟件每次打開一個文檔, 從頭逐詞與詞典進行比對, 計算各類別詞匯出現次數占總詞數的百分比。在“文心”軟件諸多輸出的特征值中, 選取“正向情緒詞(PosEmo)”和“負向情緒詞(NegEmo)”2個指標分別代表兩類情緒詞在文本中出現的頻率。“文心”詞典中的正向情緒詞類包括“信心”、“滿足”等564個詞匯, 負向情緒詞類包括“擔憂”、“報復”等924個詞匯(汪靜瑩等, 2016)。經驗證, “文心”詞典不僅本身效度良好, 而且適合新浪微博等本土化網絡社交媒體的文本分析(Zhao et al., 2016)。

2.5 結果

首先, 通過定性分析發現, 所有40項找到源頭語篇的網絡突發事件均為負性事件, 涉及經濟、教育、公共衛生、法律等各方面, 文本總計100130字, 單篇字數均值= 2607.18 ± 1928.20。所有網絡熱點事件源頭語篇總計31277字, 單篇字數均值= 781.93 ± 593.07。

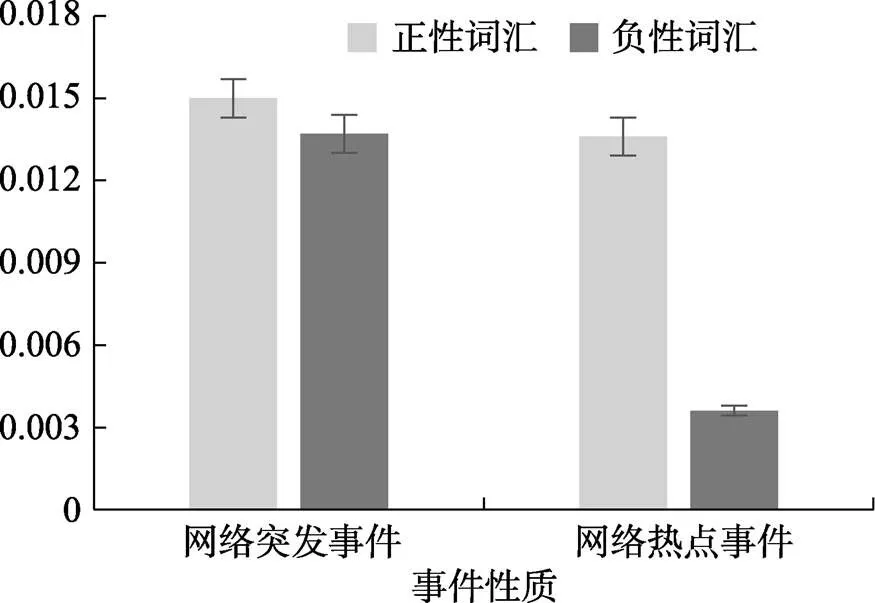

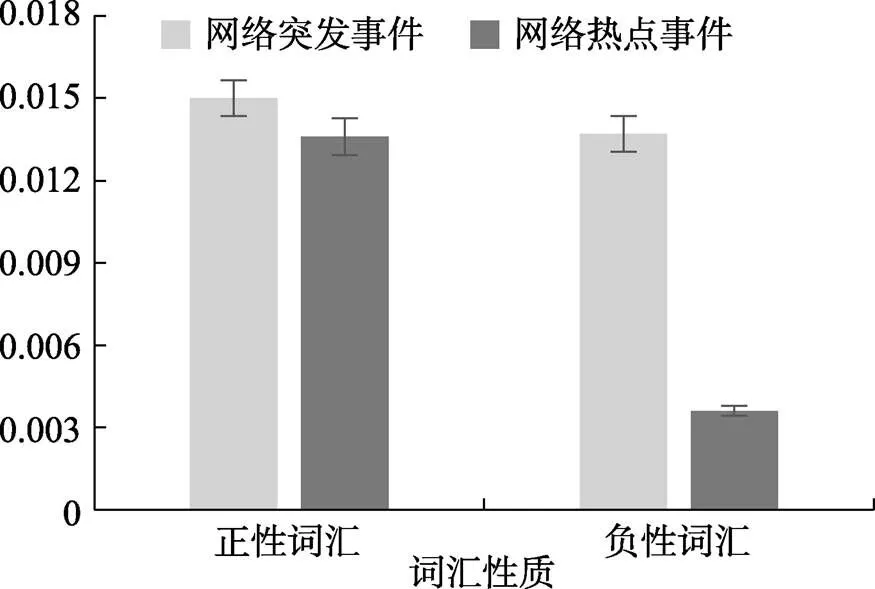

其次, 為全面分析不同事件源頭語篇的內容偏差, 以事件類別為組間自變量, 詞匯性質為組內自變量, 不同詞匯所占比例為因變量進行重復測量方差分析。結果表明, 詞匯性質主效應顯著,(1, 78) = 26.85,< 0.001, η= 0.26; 事件類別的主效應顯著,(1, 78) = 19.81,< 0.001, η= 0.20; 詞匯性質和事件類別的交互作用顯著,(1, 78) = 16.04,< 0.001, η= 0.17。進一步簡單效應分析結果顯示, 以事件類別為分析單位時(圖2), 網絡突發事件中正性(0.0150,0.0082)和負性詞匯(0.0137,0.0068)占比無顯著差異,(1, 78) = 0.69,= 0.41; 但網絡熱點事件中正性詞匯占比(0.0141,0.0098)顯著高于負性詞匯(0.0037,0.0034)占比,(1, 78) = 42.20,< 0.001, 95% CI = [0.0070, 0.0140]。可見, 負性內容偏差并不體現在網絡突發事件源頭語篇自身正負性詞匯占比的不同。以詞匯性質為分析單位時(圖3), 網絡突發事件(0.0150,0.0082)和網絡熱點事件(0.0141,0.0098)的正性詞匯占比無顯著差異,(1, 78) = 0.19,= 0.67; 但網絡突發事件中負性詞匯占比(0.0137,0.0068)顯著高于網絡熱點事件中負性詞匯占比(0.0037,0.0034),(1, 78) = 69.26,< 0.001, 95% CI = [0.008, 0.012], 可見, 負性內容偏差體現為網絡突發事件源頭語篇所含負性詞匯比例顯著高于網絡熱點事件。

圖2 不同事件下正負性詞匯占比的差異圖

圖3 不同詞匯性質下兩類事件的對比

2.6 討論

研究1通過對網絡突發和網絡熱點事件各40項源頭語篇的分析發現, 網絡突發事件源頭語篇中負性詞匯占所有詞匯的比例顯著高于網絡熱點事件中負性詞匯的占比, 驗證了假設1b; 但其自身所含負性詞匯占比與正性詞匯占比并無顯著差異, 假設1a未得到驗證。

研究結果一方面說明, 與以往研究發現的民眾多在社交媒體中進行負面情緒化表達(黨明輝, 2017)、更愿意閱讀負面新聞(Chang, 2015)的結論一致, 網絡突發事件自爆發之初就蘊含反映負面社會現實的信息, 具備“突然爆發”的可能, 人們在其源頭語篇中表達了更多負性情感, 存在信息內容偏差(圖3)。另一方面說明, 與人們的常識相反, 網絡突發事件源頭語篇自身正負性詞匯的占比并不存在顯著差異, 甚至其所含正性詞匯還略高于負性詞匯(圖2)。這與以往國內外研究發現的人們在社交媒體中更愿意表達正面情感的結果相一致:例如, 陳安繁等人(2019)對22萬多條微博熱門話題的分析發現, 有64.18%表達了正面情感; 國外有關Facebook用戶的研究(Ferrara & Yang, 2015; Kramer et al., 2014)也發現, 網民更愿意在社交媒體撰寫表達正面情感的文本。

可見, 網絡突發事件醞釀階段, 源頭語篇攜帶的負面信息超過了一般網絡熱點事件, 但卻具有一定隱蔽性, 從負性偏向的角度, 其提供了網絡事件“突發”的基礎和可能性。

3 研究2:網絡突發事件源頭語篇記憶實驗

3.1 目的

采用信號檢測論方法探究網絡突發事件爆發期個體對源頭語篇的信息加工偏差。

3.2 方法

3.2.1 被試

通過海報招募來自北京4所高校的48名在校大學生參與實驗室實驗, 其平均年齡為21.65 ± 2.32歲, 其中, 男生22人, 女生26人。實驗開始前, 被試簽署心理學實驗知情同意書, 實驗結束后, 被試獲得一定報酬。

3.2.2 實驗設計

采用單因素(詞匯性質:正性、中性、負性)被試內設計。因變量為詞匯再認正確率和信號檢測論下的6類指標。其中, “”。依據信號檢測論(郭秀艷, 2019, pp.244?255; Snodgrass & Corwin, 1988), 將文中的詞匯視為信號(SN), 非文中詞匯視為噪音(N), 依照被試的再認結果, Y表示判斷為出現過, N表示判斷為未出現過, 可計算如下4種概率:擊中率P= P (Y/SN)、漏報率P= P (N/SN)、虛報率P= P (Y/N)、正確否定率P= P (N/N)。辨別力(A′)代表噪聲分布與信號加噪聲分布間的離散程度, 其值越大(擊中率高、虛報率低), 代表辨別力越強。判斷標準(B'')指區分信號與噪音反映的心理感受水平所對應的信號分布縱軸與噪音分布縱軸之比, 1為分界點, B″ > 1代表較嚴格, 越小于1代表越寬松。由于信號與噪音分布大多無法滿足齊性, 故采用非參數信號檢測論方法(郭秀艷, 2019, p.255; Liu et al., 2014)依據下列公式計算A′與B″。其中, Hit和FA分別代表擊中與虛報率:

Hit ≥ FA, A′ = 0.5 + [(Hit ? FA) (1 + Hit ? FA)] / [4Hit(1 ? FA)]

Hit < FA, A′ = 0.5 ? [(FA ? Hit) (1 + FA ? Hit)] / [4FA(1 ? Hit)]

Hit ≥ FA, B″ = [Hit(1 ? Hit) ? FA(1 ? FA)] / [Hit(1 ? Hit) + FA(1 ? FA)]

Hit < FA, B″ = [FA(1 ? FA) ? Hit(1 ? Hit)] / [FA(1 ? FA) + Hit(1 ? Hit)]

3.2.3 實驗材料

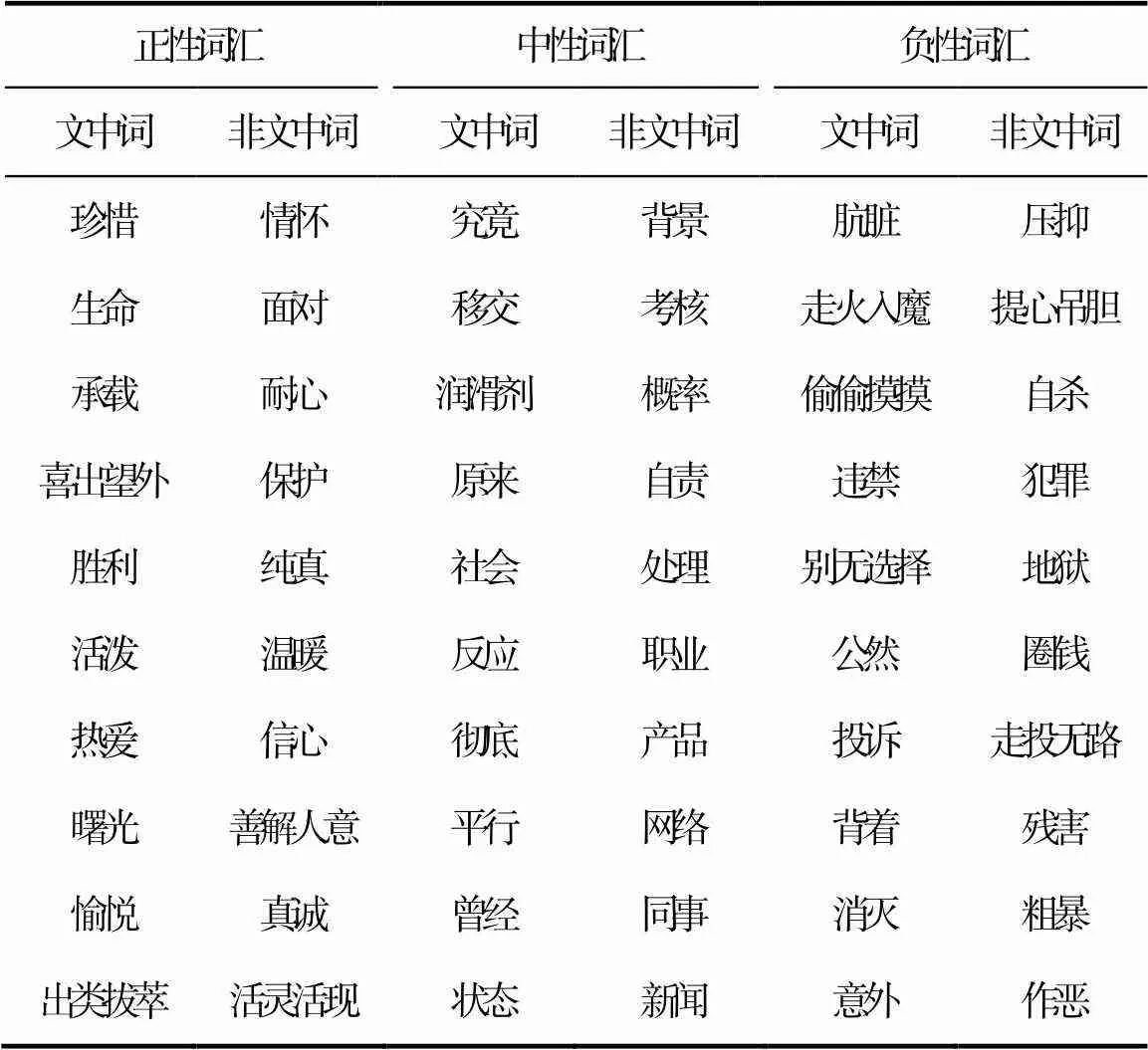

按照研究1中40項源頭語篇的字數, 選擇5篇與平均數(2607.18字)接近, 字數在2400~2800左右的備選語篇, 通過10名大學生的評定, 選擇熟悉性最低的《南京家長已瘋》一文(共計2431字)。該事件于2019年10月29日由公眾號“格十三”發布, 涉及中小學生減負問題。利用語料庫在線平臺(http://corpus.zhonghuayuwen.org)對文本進行在線分詞后, 隨機選取文中頻率均為1, 詞長≥ 2的60個詞匯, 然后與從類似教育文章中篩選的未在文中出現的60個詞匯, 組成再認測驗詞庫。然后, 請24名大學生對上述120個詞匯的性質進行7點評分(?3為極度負性, 0為中性, 3為極度正性)。最后, 根據評分, 篩選正負性得分絕對值最高、中性得分最接近于0的前20個(共60個)詞匯作為正式實驗材料(見表1)。

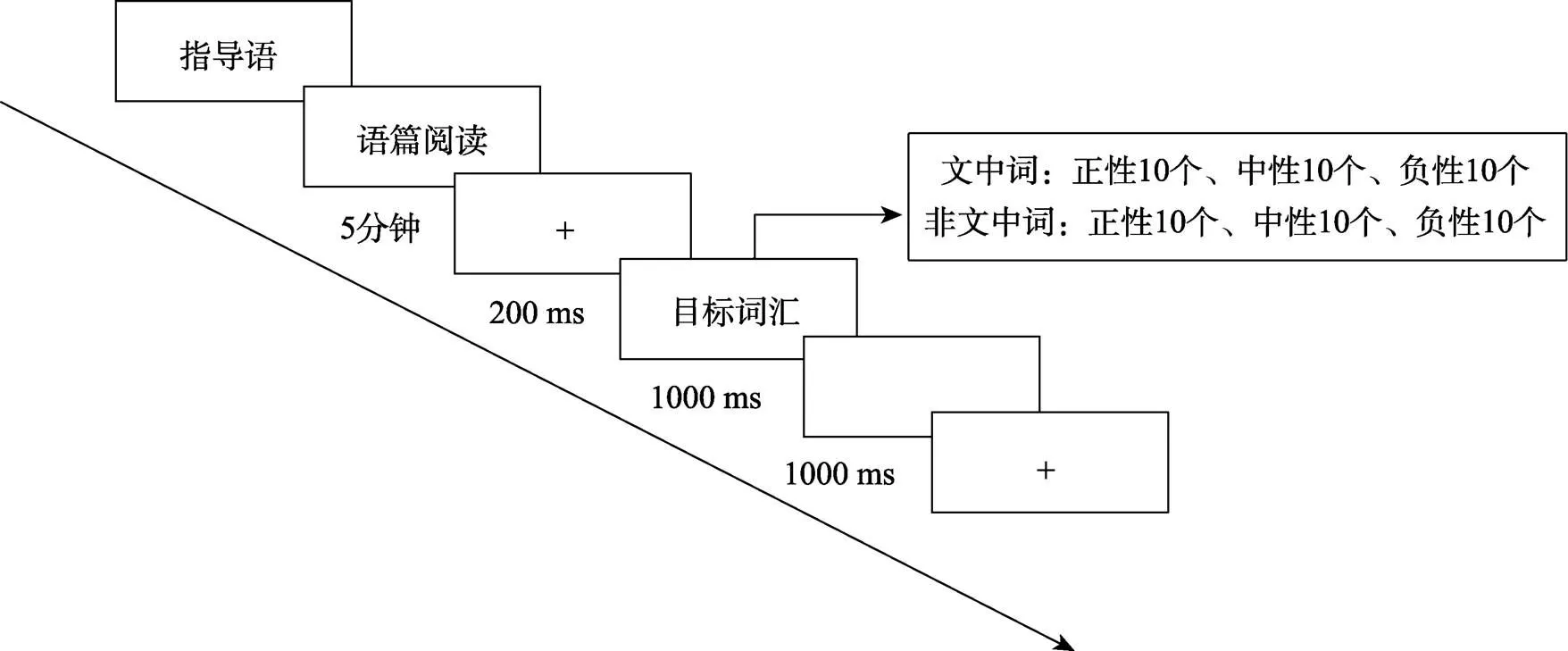

3.2.4 實驗流程

在實驗室電腦上使用E-Prime 2.0軟件對被試進行個別施測。實驗分為閱讀和測試兩部分(圖4):

首先, 被試閱讀指導語并理解實驗規則后, 進入5分鐘的語篇自由閱讀階段。然后, 進入詞匯再認階段。屏幕中央首先會出現一個黑色的持續200 ms的注視點“+”, 接著出現目標詞匯, 被試判斷其是否在語篇中出現過, 未出現過按“F”, 出現過按“J”。被試按鍵后或者在1000 ms內未做出反應, 目標詞匯自動消失, 出現1000 ms的空屏進行緩沖。60個試次中, 目標詞匯以完全隨機的順序呈現。為控制語篇熟悉度, 實驗后詢問:“請回憶一下, 你在實驗之前是否看過剛剛閱讀的這篇文章?”, 剔除看過的被試。

表1 實驗中所用再認詞匯

3.3 結果

首先, 對所有詞匯再認正確率進行對比。以詞匯性質為自變量, 再認正確率為因變量進行重復測量方差分析。結果表明, 詞匯性質主效應顯著,(2, 94) = 12.91,< 0.001, η= 0.22。多重比較(Bonferroni)表明, 負性詞匯的再認正確率(= 0.62,= 0.11)顯著高于正性詞匯(= 0.52,= 0.09),< 0.001, 95% CI = [0.04, 0.15]; 以及中性詞匯(= 0.51,= 0.12),< 0.001, 95% CI = [0.05, 0.16]; 但正性詞匯與中性詞匯的再認正確率無顯著差異(= 1.00)。

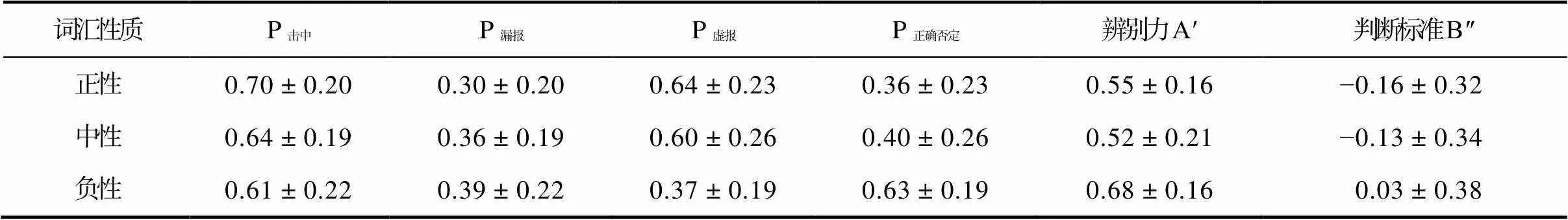

其次, 采用信號檢測論方法探討6類指標上不同性質詞匯再認情況的差異(表2)。由于個體再認記憶的正確率主要體現在對文中詞匯的準確再認(P)以及對非文中詞匯的正確否定(P), 且漏報率P= 1 ? P, 虛報率P= 1 ? P, 因此, 以詞匯性質為自變量, 分別以P、P為因變量, 依次進行重復測量方差分析便可描述個體4類基本反應的概率。以詞匯性質為自變量, 辨別力(A')和判斷標準(B'')為因變量, 分別進行重復測量方差分析, 可描述記憶再認的2個獨立成分。多組重復測量方差分析結果如下:

圖4 記憶再認階段流程

表2 不同類型詞匯的信號檢測論指標分析(M ± SD)

從4類基本反應來看, 對于P, 詞匯性質主效應顯著,(2, 94) = 4.04,= 0.021, η= 0.08。多重比較(Bonferroni)表明, 正性詞匯擊中率(= 0.70,= 0.20)要顯著高于負性詞匯(= 0.61,= 0.22),= 0.038, 95% CI = [0.00, 0.19]; 正性與中性詞匯(= 0.64,= 0.19)、負性與中性詞匯均無顯著差異(s = 1.00)。對于P, 詞匯性質主效應顯著,(2, 94) = 36.29,< 0.001, η= 0.44。多重比較(Bonferroni)表明, 負性詞匯正確否定率(= 0.63,= 0.19)顯著高于正性詞匯(= 0.36,= 0.40),< 0.001, 95% CI = [0.18, 0.36], 以及中性詞匯(= 0.40,= 0.26),< 0.001, 95% CI = [0.14, 0.32]; 正性詞匯與中性詞匯無顯著差異(= 0.64)。可見, 與正性詞匯相比, 個體對語篇中負性詞匯的正確否定率和漏報率更高, 即擊中率和虛報率更低。

從信號檢測論的2個獨立指標來看, 對于A′, 詞匯性質主效應顯著,(2, 94) = 12.80,< 0.001, η= 0.21。多重比較(Bonferroni)表明, 被試對于負性詞匯的辨別力(= 0.68,= 0.16)顯著高于正性詞匯(= 0.55,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.06, 0.21]以及中性詞匯(= 0.52,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.07, 0.25]; 正性詞匯與中性詞匯的辨別力無顯著差異(= 1.00)。對于B'', 詞匯性質主效應顯著,(2, 94) = 4.45,= 0.014, η= 0.09。多重比較(Bonferroni)表明, 負性詞匯的判斷標準(= 0.03,= 0.38)顯著高于正性詞匯(= ?0.16,= 0.32),= 0.045, 95% CI = [0.00, 0.37]; 負性與中性詞匯(= ?0.13,= 0.34)差異邊緣顯著,= 0.09, 正性與中性詞匯無顯著差異,= 1.00。可見, 個體對負性詞匯的辨別力更強, 判斷標準比正性和中性詞匯略嚴格。

3.4 討論

研究2采用信號檢測論范式, 通過對真實網絡突發事件源頭語篇的詞匯再認記憶實驗發現, 相對于正性和中性詞匯, 人們對網絡突發事件源頭語篇中的負性詞匯存在信息加工偏差, 驗證了假設2。負性偏向具體表現為:第一, 個體對源頭語篇中負性詞匯的再認正確率更高。雖然以往研究均對負性詞匯比正性詞匯記憶更準確的結論進行了多角度論證(Dijksterhuis & Aarts, 2003; K?tsyri et al., 2016; Labiouse, 2004; Liu et al., 2014), 但均未像本研究一樣采用真實語篇在網絡突發事件背景下進行論證。第二, 個體對源頭語篇中負性詞匯的辨別力更高。與正性和中性詞匯相比, 個體更能正確辨認哪些負性詞匯從未在文中出現過(低虛報率)。這與以往研究中發現的個體對負性和正性詞匯的辨別力無差異的結論不一致(Liu et al., 2014), 但與閾下知覺研究發現的對負性詞匯再認比正性詞匯更準確的結論一致(Dijksterhuis & Aarts, 2003)。后兩項研究均采用了脫離語境的詞匯作為記憶材料, 與研究2先閱讀源頭語篇, 再對文中與非文中詞匯進行再認的實驗情境不同。這一結果可同樣從進化視角解釋, 即人類需在較短時間內自動化地檢測出負性信息以適應生存(Dijksterhuis & Aarts, 2003), 表現出信息加工的負性偏向。

本研究有關判斷標準的結論與以往研究略有不同。一方面, 從絕對標準來看, 個體對負性詞匯的判斷標準相對較寬松, 均接近0, 傾向于將所有記憶模糊的負性詞匯報告為出現過。這與Liu等人(2014)的研究結論類似。另一方面, 若將正、負、中性詞匯的判斷標準相對比, 個體對負性詞匯的判斷標準(0.03)比正性(?0.16)和中性詞匯(?0.13)略嚴格。這與以往詞匯記憶實驗發現的負性比正性詞匯判斷標準更寬松的結論相反(朱永澤等, 2014)。可見, 判斷標準寬松并不是負性偏向的唯一體現, 其以犧牲正確否定率為前提, 并不能帶來詞匯整體再認率的提高, 相反, 如實驗2所示, 相對嚴格的判斷標準通過減少虛報率, 提高了再認精確性。

4 研究3:網絡突發事件信息傳遞實驗

4.1 目的

采用傳遞鏈實驗范式探討網絡突發事件蔓延過程中的信息傳遞偏差。

4.2 方法

4.2.1 被試

通過網絡招募120名被試(組成30條傳遞鏈), 其中女性84人, 男性36人; 平均年齡為23.14 ± 2.95歲。

4.2.2 實驗設計

采用3 (故事中的事件性質:正性、負性、模糊) × 4 (代際:1、2、3、4)的混合實驗設計。其中, 事件性質為3水平被試內變量, 傳遞代際為4水平被試間變量。模糊事件是指既可以做正性理解, 也可以做負性理解的模糊描述, 與正、負性事件相比, 對它的解讀更能反映出被試信息加工時的偏向(Bebbington et al., 2017)。按照以往研究的慣例(Bebbington et al., 2017; Mesoudi & Whiten, 2008), 選擇4個傳遞代際而非個別研究(如Eriksson & Coultas, 2014)采用的3個代際, 以更充分地展示信息傳遞中產生的偏差。

為全面反映每一代際不同性質事件生存狀況, 因變量選取了8個指標:整體上, 不同性質事件在每一代際內的留存情況用正性、負性、模糊事件存活率3個指標體現。由于模糊事件比較特殊, 其不僅涉及流失, 還涉及解讀的問題, 因此, 參考其操作定義及Bebbington等人(2017)的數據處理方式, 需單獨用5個指標對其進行描述:流失率描述了模糊事件經傳播后不再存在的情況, 模糊率(存在, 但未解讀, 繼續保持模糊)和解讀率(存在, 但進行了正性或負性解讀, 不再模棱兩可)反映了模糊事件經傳播后仍生存下來的不同情況, 并且, 存活率 = 解讀率 + 模糊率, 流失率 = 1 ? 存活率, 解讀率 = 正性解讀率 + 負性解讀率。針對每一代, 上述8個指標均通過“”進行計算。

4.2.3 實驗材料

參考以往社會信息傳遞研究中采用標準化的故事語篇(如《薩拉去英國旅行》)作為實驗材料的方法(Bebbington et al., 2017), 以新型冠狀病毒肺炎疫情這一突發事件為背景, 自編一篇約800字的故事——《李華疫情期間的一天》。故事中包含負性、正性、模糊事件各8個, 24個事件均用一句話在故事中展現(平衡句子長短)。負性事件如“新型冠狀病毒肺炎打亂了李華年后的所有安排”、正性事件如“發現之前很多收費的網絡課程現在可以免費觀看”; 模糊事件如“今年的春節對李華來說分外特殊”, 這里, “特殊”有“珍貴”或“糟糕”兩個截然相反的理解, 存在模糊性。

為檢驗不同性質事件字數的差異, 對正性(= 20.25,= 4.95)、負性(= 22.25,= 3.99)、模糊事件(= 21.25,= 5.50)的字數進行了方差分析, 結果表明, 事件性質的主效應不顯著,(2, 21) = 0.34,= 0.72。可見, 不同事件蘊含的信息量基本相同。

為檢驗實驗材料所界定事件是否具有預期效價, 按照Bebbington等人(2017)的方法, 事先招募18名被試在7點連續量表上(?3為極度負性, +3為極度正性, 0為中性)對故事中包含的24個事件的性質進行評定。其中較為特殊的是, 對模糊事件效價的評定, 需分別檢驗它的正性和負性解讀是否具有預期效價(每1個事件均可拆解為正性和負性解讀的2個負子事件)。不論對于普通的8個正性事件、8個普通的負性事件, 還是模糊事件拆解成的8個負性解讀、8個正性解讀事件, 均需將其評分與0進行對比(即被試共評價了32個事件)。結果顯示, 負性事件得分(= ?1.96,= 0.52)顯著低于0,(17) = ?16.05,< 0.001, Cohen's= ?5.33, 95% CI = [?2.22, ?1.70]; 正性事件得分(= 1.72,= 0.60)顯著高于0,(17) = 12.17,< 0.001, Cohen's= 4.05, 95% CI = [1.42, 2.02]; 模糊事件的負性解讀得分(= ?2.00,= 0.66)顯著低于0,(17) = ?12.76,< 0.001, Cohen’s= ?4.29, 95% CI = [?2.33, ?1.67]; 正性解讀得分(= 1.70,= 0.41)顯著高于0,(17) = 17.67,< 0.001, Cohen’s= 5.86, 95% CI = [1.50, ?1.91], 事件性質界定較為準確。

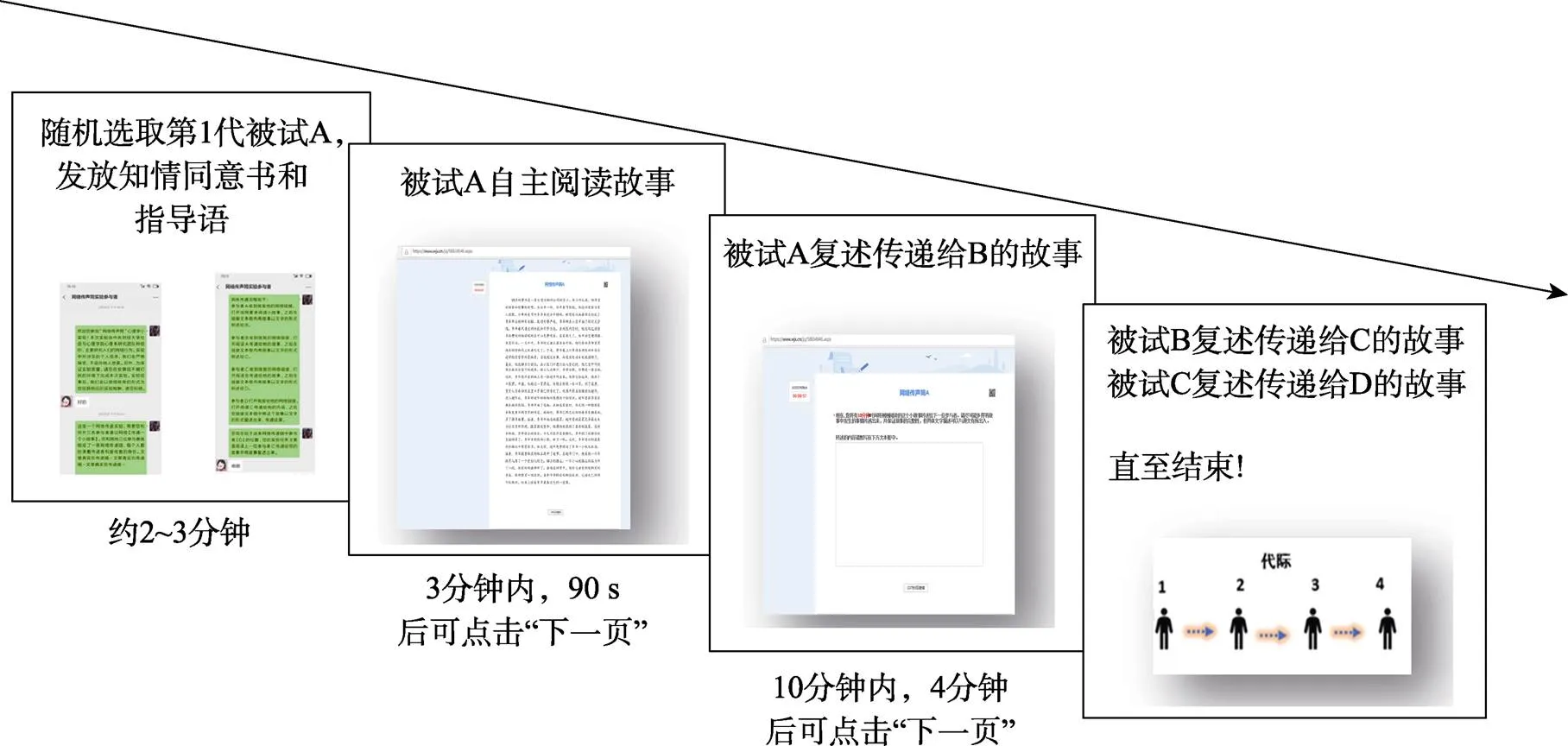

4.2.4 實驗流程

正式實驗以4人組為單位, 采用“微信+問卷星”的方式在網絡中進行個別施測(如圖5所示)。測試時, 將被試隨機分配到傳遞鏈1~4代中的任意一個位置, 組成30條4人傳遞鏈, 為便于理解, 將實驗命名為“網絡傳聲筒實驗”。首先, 主試通過微信向被試發送知情同意書和指導語。被試閱讀、理解實驗要求后, 主試發送問卷星鏈接, 被試A有3分鐘時間閱讀故事, 為保證被試充分閱讀了故事, 該頁面停留超過90秒才可進入下一頁。之后, A有10分鐘時間(但是, 4分鐘后, 可提前進入“下一頁”)在鏈接文本框內將故事以文字的形式復述給被試B。之后B遵循同樣的程序傳遞給C, C傳遞給D。傳遞鏈中只有A閱讀的是故事原文, 其他傳遞者(B/C/D)閱讀的均為前一名被試轉述的內容, D也要寫出要傳遞給下一人的文本。為檢驗被試是否對故事進行了認真閱讀和復述, 每輪實驗均讓被試列出故事中印象最深的三件事。

圖5 網絡傳遞鏈實驗流程

4.2.5 數據編碼

首先, 參照以往研究(Eriksson & Coultas, 2014), 對每一代復述文本對照24個事件進行編碼。對于明確的負性或正性事件, 若在復述文本中再現, 將其編碼為1, 反之編碼為0。對于模糊事件, 若在復述文本中未能再現, 編碼為0; 若在復述文本中被試進行了負性或正性解讀, 則對應編碼為?1或1; 若依舊為模棱兩可的狀態, 則編碼為2。編碼時, 無需與原文表述完全相同, 只要事件基本要點一致, 即認為該事件存活了下來。如負性事件EN2“居家呆久了, 他開始變得煩躁、焦慮不安”, 被傳遞為“在家呆煩了” (S1-A), 即可編碼為1。有極個別正性事件如“他發現之前很多收費的網絡課程現在可以免費觀看”經傳遞后變為負性事件, 如傳遞為“想學網課, 但是需要收費” (S9-D), 將其視為流失, 編碼為0; 但并未發現負性事件傳遞為正性事件的情況。各指標通過不同事件對應數量除以事件總數依次求得。

為保證編碼的可靠性, 3名心理學研究生進行培訓并試編碼后, 對120名被試的所有文本進行編碼。3人的評分者一致性信度為0.95, 采用這3位編碼者數據的平均值進行結果統計。

4.3 結果

經分析, 所有120名被試均能回答出故事中印象最深刻的三件事, 且能較為完整地復述故事, 說明30條傳遞鏈均有效。下面依次從不同角度對故事中不同事件在網絡傳遞中的存活率進行分析。

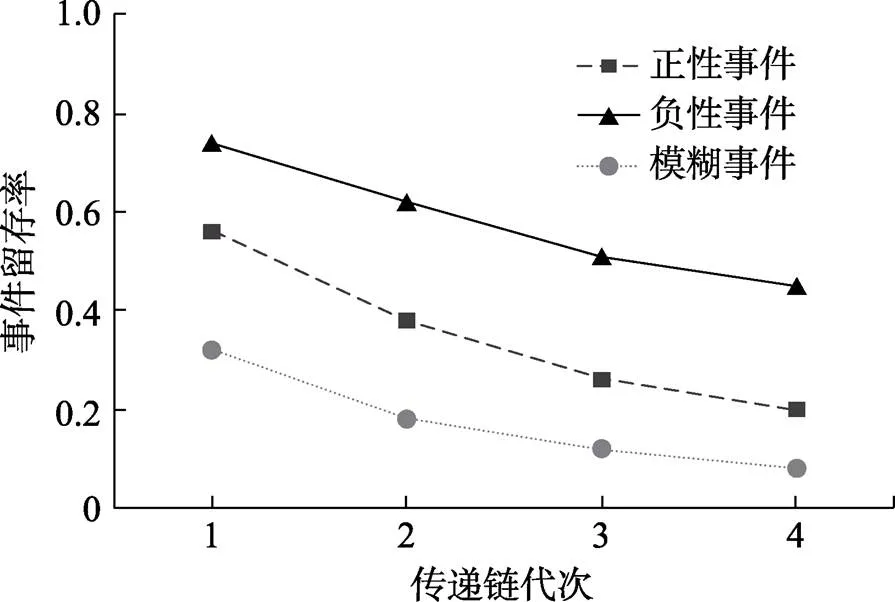

首先, 對不同事件在4個代際內的整體存活率進行描述(圖6)。以事件性質為被試內自變量, 傳遞鏈代際為被試間自變量, 事件存活率為因變量進行重復測量方差分析。結果表明, 事件性質主效應顯著,(2, 232) = 273.63,< 0.001, η= 0.70。多重比較(Bonferroni)表明, 負性事件的存活率(= 0.58,= 0.23)顯著高于正性事件(= 0.35,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.18, 0.27], 以及模糊事件(= 0.18,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.36, 0.35]; 正性事件的存活率(= 0.35,= 0.21)顯著高于模糊事件(= 0.18,= 0.16),< 0.001, 95% CI = [0.15, 0.21]。傳遞鏈代際主效應顯著,(3, 116) = 32.64,< 0.001, η= 0.46。多重比較(Bonferroni)表明, 第1代事件存活率(= 0.54,= 0.25)顯著高于第2代(= 0.39,= 0.24),< 0.001, 95% CI =[0.06, 0.23], 以及第3代(= 0.30,= 0.22),< 0.001, 95% CI = [0.15, 0.32], 和第4代(= 0.24,= 0.21),< 0.001, 95% CI = [0.21, 0.38]; 第2代顯著高于第3代(= 0.036, 95% CI = [0.00, 0.17])和第4代(< 0.001, 95% CI = [0.06, 0.23]), 但第3代和第4代間差異不顯著(= 0.38)。事件性質與傳遞鏈代際間的交互作用不顯著,(3, 116) = 1.42,= 0.22。

圖6 四代傳遞鏈上的事件存活率

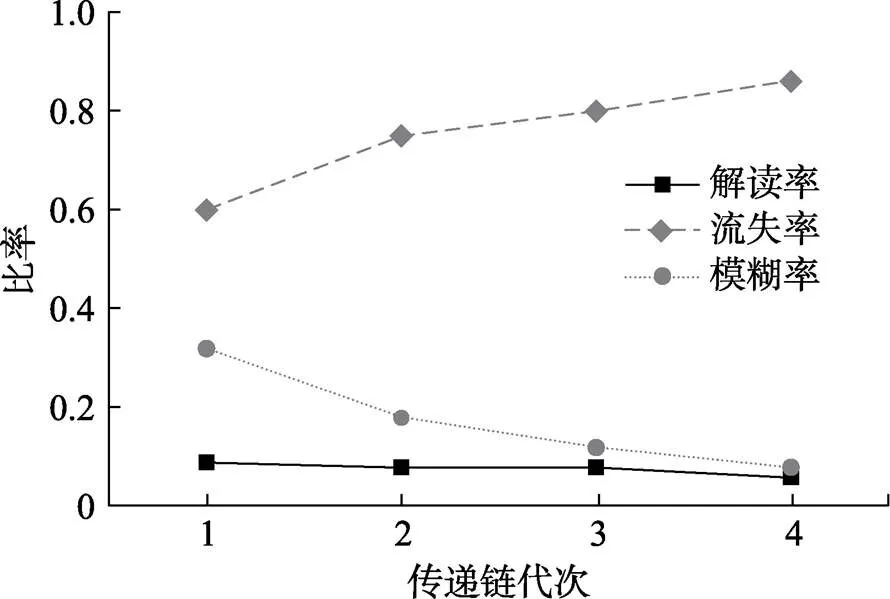

其次, 對4個代際內模糊事件的整體存活情況進行分析(圖7)。以代際為自變量, 流失率、解讀率以及模糊率分別為因變量, 進行多因素方差分析。結果表明, 在流失率上, 傳遞鏈代際主效應顯著,(3, 116) = 19.05,< 0.001, η= 0.33。多重比較(Bonferroni)表明, 第2代的流失率(= 0.75,= 0.14)顯著高于第1代(= 0.60,= 0.18),< 0.001, 95% CI = [0.05, 0.24], 第4代的流失率(= 0.86,= 0.09)顯著高于第2代(= 0.80,= 0.13,= 0.015, 95% CI = [0.01, 0.21]), 第2代與第3代之間(=0.75)以及第3代與第4代之間(= 0.75)均無顯著差異。在解讀率上, 傳遞鏈代際主效應不顯著,(3, 116) = 0.43,= 0.73。在模糊率上, 傳遞鏈代際主效應顯著,(3, 116) = 18.13,< 0.001, η= 0.32。多重比較(Bonferroni)表明, 第1代的模糊率(= 0.32,= 0.18)顯著高于第2代(= 0.18,= 0.13,= 0.001, 95% CI = [0.05, 0.23]), 第2代的模糊率顯著高于第4代(= 0.08,= 0.08,= 0.031, 95% CI = [0.01, 0.19]), 第2代與第3代之間(=0.60)以及第3代與第4代之間(= 1.00)均無顯著差異。

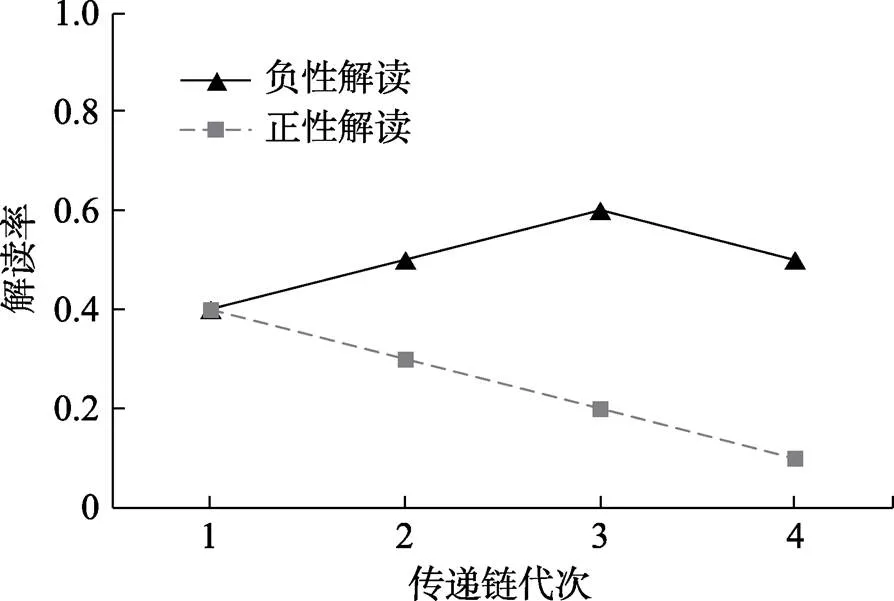

再次, 對模糊事件的正性和負性解讀情況進行單獨分析(圖8)。以解讀性質為被試內自變量, 傳遞鏈代際為被試間自變量, 不同性質事件解讀在原始模糊事件中的占比為因變量, 進行重復測量方差分析。結果顯示, 傳遞鏈代際主效應不顯著,(3, 116) = 1.65,= 0.18; 解讀性質主效應顯著,(1, 116) = 14.99,< 0.001, η= 0.11, 二者的交互作用不顯著,(3, 116) = 2.14,= 0.10。多重比較(Bonferroni)表明, 負性解讀率(= 0.05,= 0.06)顯著高于正性解讀率(= 0.02,= 0.05),< 0.001, 95% CI = [0.01, 0.04]。

圖7 原始模糊事件在傳遞鏈上的流失、解讀、模糊占比

圖8 模糊事件在傳遞鏈上的解讀率

4.4 討論

研究3在研究2網絡突發事件真實語篇詞匯記憶再認實驗的基礎上, 進一步采用傳遞鏈實驗范式刻畫了信息傳遞過程中不同性質子事件的記憶再現及改變過程。結果發現, 信息傳遞過程中產生了負性偏向, 驗證了假設3, 并具體表現為:第一, 負性信息在每一代際信息傳遞中存活率最高。從文化進化理論出發, 這主要由于其蘊含了更多與危險相關的信息, 有利于個體躲避災害, 更具生存價值(Mesoudi & Thornton, 2018)。第二, 第1和第2代信息傳遞中的負性偏向更明顯。由圖5和圖6可知, 第3和第4代信息傳遞中, 各類事件存活率、模糊事件流失率、模糊事件的模糊率上均無顯著差異。可見, 與以往諸多突發事件周期模型一致(毛太田等, 2019; Procter et al., 2013), 人際傳遞過程中, 信息變化并不均衡、等速。第三, 模糊事件大量流失, 僅存的少量事件被更多進行負性解讀。例如, 對于原始故事中“他的父母看到他購買的食品, 眼神里有一絲驚訝”這條模糊信息, 傳遞后變為“父母臭罵了他一頓” (S2-B)。這一方面因為富含情感的文本比中性文本更容易得到受眾的反饋(陳安繁等, 2019; Mesoudi & Whiten, 2008), 也更易被傳播。因此, 如圖5所示, 具有明確情感效價的正性和負性信息的存活率均高于模糊事件。另一方面因為負性信息在社會傳遞中更具生存優勢(Baumeister et al., 2001; Eriksson & Coultas, 2014), 因此, 不僅負性信息本身的留存率更高, 僅存的模糊事件也被更多進行負性解讀。總之, 研究3證實, 具有較短生命周期的網絡突發事件信息的代際傳遞中存在負性偏向, 與神話、傳說等文化符號的代際傳遞中存在負性偏向一致(Bebbington et al., 2017; Stubbersfield et al., 2017), 符合文化進化的規律。

5 總討論

5.1 網絡突發事件中負性偏向的產生和發展

近年來, 網絡突發事件成為社會發展過程中必須面對的一種普遍現象, 給國家社會治理帶來極大挑戰(陽長征, 2020)。本研究將網絡突發事件視為文化進化的特例, 認為負性偏向是其背后深層次的心理機制, 依據其醞釀、爆發、蔓延三階段個體信息加工的特征構建理論模型(圖1), 通過3項研究檢驗了負性偏向產生和發展的3個假設。結果發現, 反映社會負面問題、與其他網絡熱點事件相比包含更多負面詞匯的源頭語篇(其本身正負性詞匯占比無差異)首先在網絡中醞釀, 產生負面內容偏差, 其一經發布, 因網民對源頭語篇負性詞匯記憶效果更好、辨別力更強, 產生負性信息加工偏差, 引起廣泛關注, 形成網絡事件“突發”和“蔓延”的基礎; 隨著網民對初始信息的選擇性傳遞, 正性和中性信息不斷流失, 負性信息像病毒一樣在網絡中散播, 少量留存的模糊信息被負性解讀, 產生負性信息傳遞偏差, 造成事件持續蔓延。綜合上述結果, 我們對圖1所示的網絡突發事件中負性偏向產生和發展的三階段理論模型進行了修正, 重新表述為圖9。

首先, 網絡突發事件源頭語篇存在信息內容偏差。網絡突發事件的爆發常始于某篇“熱文”被“刷爆”, 它們或由官方發布, 或由個人撰寫, 均瞬間贏得較高關注度, 形成初始事件(葉金珠, 佘廉, 2012), 本文將其界定為源頭語篇。經由研究1的文本分析發現, 與人們的常識相反, 這些“熱文”自身的正性和負性情緒詞匯比例無顯著差異, 但與網絡熱點事件相比, 它們包含更多負面情緒表達詞匯, 具備“突發”的可能。這也許部分解釋了為什么網絡突發事件一直是輿情管控的難點, 因為事件爆發之前, 網絡中醞釀的源頭語篇本身所含的負面信息具有隱蔽性, 很難被察覺。如同Johnson等人(2019)《自然》雜志的論文所述, 網上負面言論具有隱藏的彈性和動態的適應性, “刪帖”、“封號”等手段不僅無效, 還會帶來信息轉移到其他平臺、多個社交賬號共同發聲的反作用。本研究將網絡突發事件醞釀期初始信息網絡表達的特征進行了揭示, 既說明了網絡突發事件瞬間爆發、難以預警和控制(張侃, 2015)的部分原因, 也啟示未來網絡治理時重點把握網絡突發事件背后的心理規律, 關注“人心”, 而不僅是“信息”本身。

其次, 個體對網絡突發事件源頭語篇的信息加工存在負性偏向。網絡突發事件的爆發體現為極短時間內相關話題的點擊率、回復率急劇增多, 應者云集(陳業華, 張曉倩, 2018), 這一過程需以個體對事件初始信息的認知加工為基礎。研究2通過真實源頭語篇詞匯的記憶再認實驗發現, 個體對源頭語篇中的負性詞匯記憶更精準, 產生了負性偏向。信號檢測分析進一步發現, 上述記憶效果主要由個體對負性詞匯更高的辨別力, 而非以往普通詞匯研究中發現的更寬松的判斷標準所導致(朱永澤等, 2014; Liu et al., 2014)。一方面, 由于進化上的原因, 個體對負性詞匯的編碼和存儲可能如以往研究所述, 是自動化、潛意識的加工過程(Dijksterhuis & Aarts, 2003), 加工深度更高, 能準確將“骯臟” “違禁”等文中負性詞匯與“粗暴”、“作惡”等非文中負性詞匯(表1)清晰辨別; 另一方面, 個體對負性詞匯比正性和中性詞匯略嚴格的判斷標準, 會因避免虛報提升記憶精確性。可見, 記憶再認實驗中個體對負性詞匯判斷標準是否寬松并非負性偏向的唯一體現; 網民對網絡突發事件的圍觀、傳播可能并非源于刻意, 而是負性信息加工偏向導致的自然結果。這啟發國家在創新網絡綜合治理體系中應重視培養網民媒介素養, 發揮其主動性, 提升其對不實和歪曲信息的鑒別力。

圖9 網絡突發事件中負性偏向產生和發展的理論模型

最后, 網民間網絡突發事件信息的傳遞存在負性偏向。網絡突發事件的演化或蔓延時期的典型特征是網民圍繞初始事件進行大規模的網絡互動, 信息進行病毒式擴散(葉金珠, 余廉, 2012)。研究3通過傳遞鏈實驗直觀地展示了初始信息通過人際傳遞流失和歪曲, 產生負性偏向的過程:正性、中性和負性信息并存的初始語篇信息, 經由不同代際的信息傳遞后, 負性信息被更多保留下來, 其余信息則大量流失, 僅存的模糊信息被更多負性解讀, 形成新的負性信息。與以往有關神話、傳說、謠言等研究中負性偏向存在的原因相同(Fessler et al., 2015; Stubbersfield et al., 2017), 這種信息社會傳遞中的負性偏向能使人們快速識別和避免潛在威脅, 適應生存(Bebbington et al., 2017; Mesoudi & Whiten, 2008)。此外, 研究還發現負性偏向更多體現在第1和第2代的信息傳遞中。這啟發政府在網絡突發事件輿情應對時, 要變被動為主動, 發揮意見領袖的作用, 通過發布權威信息阻斷不實、歪曲信息的傳遞; 信息發布也應及時、公開、透明、清晰, 重視源頭語篇傳播的第1和第2代先機, 少用含糊表達, 提供細節, 阻斷模糊信息向負面轉化。

5.2 網絡突發事件中負性偏向研究的意義和局限

近年來, 網絡突發事件作為備受關注的社會現實問題, 成為管理學、信息科學、新聞傳播學等諸多領域的研究熱點。本研究立足心理學研究視角, 構建負性偏向心理機制理論模型, 首次通過實證研究論證了其在網絡突發事件中的產生和發展, 具有重要理論和方法論意義, 所獲結論對于科學應對輿情危機、建設良好網絡生態具有重要實踐價值。

探討網絡突發事件中負性偏向的產生和發展, 具有重要的理論意義。“壞比好更有力”的現象作為動物和人類共有的心理機制, 是個體與生俱來的一種進化的信息加工優勢, 使人類主動預防和糾正不良事件的影響, 以更好地適應環境而得以生存(朱永澤等, 2014; Baumeister et al., 2001; Rozin & Royzman, 2001)。以往心理學領域負性偏向的研究聚焦于靜態的個體心理規律, 將其視為個體認知或情緒偏差, 或探討其在注意、記憶等信息加工過程中的表現; 或分析其在抑郁癥、焦慮癥等情緒困擾人群中的作用(張敏, 盧家楣, 2013; 朱永澤等, 2014)。本研究將網絡突發事件信息的演化視為同文化符號的代際傳遞和短期社會學習相似的文化進化過程(Bebbington et al., 2017; Eriksson & Coultas, 2014), 證實了負性偏向不僅產生于靜態的信息加工過程, 還產生于動態的信息傳遞過程, 這與以往心理學的研究相比是重要理論推進。此外, 本研究構建的理論模型與網絡突發事件相關領域依據熱度、轉發等“物理”規律構建的數理模型相比, 更具情境適應性, 說明了外顯行為背后的深層心理機制, 可為網絡突發事件研究中的心理、行為分析提供理論指導。

突破網絡突發事件研究依賴外在行為指標的局限, 具有重要的方法論意義。以往有關網絡突發事件研究的重點集中于輿情演化規律(葉金珠, 余廉, 2012), 或利用復雜網絡拓撲特性和傳播動力學建模和仿真分析個體間交互特性來探究宏觀輿情演化規律(陳業華, 張曉倩, 2018; 陽長征, 2020; Tadi? et al., 2017), 或通過爬取微博等社交網站信息提取情緒詞總結傳播特征(毛太田等, 2019), 這些研究均基于網民對突發事件的關注、點贊、收藏、評論、轉發、分享等實際數據, 回溯總結已發生過的事件個案中隱藏的規律, 卻無法說明個體對各類信息的認知加工及網民間信息傳遞的普遍規律。本研究立足網絡突發事件的發生發展規律, 依照事件“醞釀→爆發→蔓延”不同階段的信息狀態歸納本階段個體的信息加工規律, 綜合采用“源頭語篇文本分析→源頭語篇記憶實驗→完整語篇傳遞實驗”的方法, 不僅展示了網絡信息從形成到蔓延過程中的變化, 還刻畫了通過個體的加工或傳遞, 信息歪曲的表現和過程。上述方法進一步標準化后, 可作為各領域網絡突發事件研究方法的有益補充。

本研究首次嘗試將網絡突發事件視為文化進化的一種特例, 從人類信息加工特點的角度提出并用實證研究探討了負性偏向產生和發展的規律, 是本領域的一種全新嘗試, 但也存在如下局限:首先, 源頭語篇的界定和取樣。一方面, “源頭”具有相對性, 雖經過嚴格篩選確認是最早出現于網上的文本, 但無法保證這是每個網民最早看到的材料。另一方面, 無法找到嚴格與網絡突發事件源頭語篇對照的語篇, 即“與源頭語篇同時產生卻未流傳開來的語篇”, 因而只能選擇相對中性的語篇作為對照組。其次, 理論和現實的對應。一是現實網絡突發事件的演化較為復雜, 其爆發和蔓延通常存在一段時間的醞釀, 然后在某個時間節點突然呈爆炸性增長和蔓延(Procter et al., 2013), 本研究建立的心理模型尚無法解釋這種關鍵節點的變化中負性偏向所起的作用。二是現實網絡信息的傳播多以轉發為主, 而非轉述, 本文傳遞鏈實驗范式僅反映了信息轉述中的改變過程。三是網絡突發事件的醞釀、爆發和蔓延是一個連續的過程, 真實的網絡信息傳播和網民對信息的認知加工和研究2及3的心理學實驗還存在較大差距, 僅靠單一的記憶實驗或結構化的案例無法完全確證負性偏向產生與發展的心理模型。最后, 本文所提模型及所采用的實證研究方法僅提供了一種理論和實證研究的嘗試, 未來研究應繼續立足網絡“突發事件背后的心理機制”這一問題繼續探索更為細化、針對性的心理機制, 采用更多樣的研究方法。

6 結論

作為網絡突發事件背后的心理機制, 負性偏向不僅產生于源頭語篇信息內容本身, 還產生于個體信息加工過程中對負性詞匯更高的再認正確率和辨別力, 以及網民間信息傳遞過程中對負性信息的選擇性傳遞和對模糊信息的負性解讀。

Bartlett, F. C. (1932).. Cambridge: Cambridge University.

Baumeister, R. F., Bratslavsky, E., Finkenauer, C., & Vohs, K. D. (2001). Bad is stronger than good.(4), 323–370.

Bebbington, K., MacLeod, C., Ellison, T. M., & Fay, N. (2017). The sky is falling: Evidence of a negativity bias in the social transmission of information.(1), 92–101.

Chang, S. P. (2015). Applying “Negativity Bias” to Twitter: Negative news on twitter, emotions, and political learning.(4), 342–359.

Chen, A. F., Jin. J. B., & Luo, C. (2019). Reward and punishment: The dual structure of network user identity and emotional expression in social media., (4), 27?44.

[陳安繁, 金兼斌, 羅晨. (2019). 獎賞與懲罰:社交媒體中網絡用戶身份與情感表達的雙重結構.(4), 27?44.]

Chen, X. H., Su, X. J., & Cui, L. X. (2017). Social media strategies to reduce negativity bias towards a tourist city: A case study of qingdao pricey prawn.,(7), 47–56.

[陳旭輝, 蘇曉娟, 崔麗霞. (2017). 基于社交媒體關系互動的旅游城市形象負面偏差引導策略——以"青島天價蝦"事件為例.(7), 47–56.]

Chen, Y. H., & Zhang, X. Q. (2018). Research on netizen group emotion contagion model and the simulation under network group emergencies.(3), 151–156.

[陳業華, 張曉倩. (2018). 網絡突發群體事件網民群體情緒傳播模型及仿真研究.(3), 151–156.]

Dang, M. H. (2017). Frame effect of the negative emotion expression based on computer-assisted content analysis of online news comments.(4), 41–63.

[黨明輝. (2017). 公共輿論中負面情緒化表達的框架效應——基于在線新聞跟帖評論的計算機輔助內容分析.(4), 41?63.]

Dijksterhuis, A., & Aarts, H. (2003). On wildebeests and humans: The preferential detection of negative stimuli.(1), 14–18.

Eriksson, K., & Coultas, J. C. (2014). Corpses, Maggots, Poodles and Rats: Emotional selection operating in three phases of cultural transmission of urban legends.(1), 1–26.

Fischer, P., Jonas, E., Frey, D., & Schulz-Hardt, S. (2005). Selective exposure to information: The impact of informationlimits.5(4), 469–492.

Ferrara, E., & Yang, Z. (2015). Quantifying the effect of sentiment on information diffusion in social media., 1, e26.

Fessler, D. M. T., Pisor, A. C., & Navarrete, C. D. (2015). Negatively-biased credulity and the cultural evolution of beliefs.(4), 1–8.

Guo, X. Y. (2019).(2rd ed). Beijing: People's Education Press.

[郭秀艷. (2019).. 北京:人民教育出版社.]

Johnson, N. F., Leahy, R., Restrepo, N. J., Velasquez, N., Zheng, M., Manrique, P., … Wuchty, S. (2019). Hidden resilience and adaptive dynamics of the global online hate ecology.(7773), 261?265.

K?tsyri, J., Kinnunen, T., Kusumoto, K., Oittinen, P., & Ravaja, N. (2016). Negativity bias in media multitasking: The effects of negative social media messages on attention to television news broadcasts.(5), e0153712.

Kramer, A. D. I., Guillory, J. E., & Hancock, J. T. (2014). Experimental evidence of massive-scale emotional contagion through social networks.(24), 8788–8790.

Labiouse, C. L. (2004). Is there a real preferential detection of negative stimuli? A comment on Dijksterhuis and Aarts.(5), 364–365.

Liu, G., Xin, Z., & Lin, C. (2014). Lax decision criteria lead to negativity bias: Evidence from the emotional Stroop task.(3), 896–912.

Liu, X. Y., & He, D. B. (2019). Study on information propagation dynamics model and opinion evolution based on public emergencies.(5), 320–326.

[劉小洋, 何道兵. (2019). 基于突發公共事件的信息傳播動力學模型與輿情演化研究.(5), 320–326.]

Liu, Z. M., & Liu, L. (2013). Public negative emotion model in emergencies based on aging theory.(1), 15–21.

[劉志明, 劉魯. (2013). 面向突發事件的民眾負面情緒生命周期模型.(1), 15–21.]

Mao, T. T., Jiang, G. W., Li, Y., Zhao, R., & Gao, K. (2019). Emotion communication characteristics of network hot events in the new media age.(4), 29?35, 96.

[毛太田, 蔣冠文, 李勇, 趙蓉, 高凱. (2019). 新媒體時代下網絡熱點事件情感傳播特征研究.4), 29?35, 96.]

Mesoudi, A. (2015). Cultural evolution: A review of theory, findings and controversies.(4), 481?497.

Mesoudi, A., & Thornton, A. (2018). What is cumulative cultural evolution?(1880)20180712

Mesoudi, A., & Whiten, A. (2008). The multiple roles of cultural transmission experiments in understanding human cultural evolution.(1509), 3489–3501.

Panagiotopoulos, P., Barnett, J., Bigdeli, A. Z., & Sams. S. (2016). Social media in emergency management: Twitter as a tool for communicating risks to the public., 86?96.

Procter, R., Crump, J., Karstedt, S., Voss, A., & Cantijoch, M. (2013). Reading the riots: What were the police doing on Twitter?(4), 413?436.

Rong, R., & Shu, R. (2017). A case study of Microblog opinion leaders and their public opinion expression in Tianjin "8·12" explosion accident based on SINA Weibo.(7), 7?10.

[榮榮, 舒仁. (2017). 天津“8·12”爆炸事故中的微博意見領袖及其輿論表達——以新浪微博為研究樣本., (7), 7?10.]

Rozin, P., & Royzman, E. B. (2001). Negativity bias, negativity dominance, and contagion.(4), 296?320.

Snodgrass, J. G., & Corwin, J. (1988). Pragmatics of measuring recognition memory: Applications to dementia and amnesia.(1), 34?50.

Stubbersfield, J. M., Flynn, E. G., & Tehrani, J. J. (2017). Chicken tumours and a fishy revenge: Evidence for emotional content bias in the cumulative recall of urban legends.(1-2), 12?26.

Tadi?, B., ?uvakov, M., Garcia, D., & Schweitzer, F. (2017). Agent-based simulations of emotional dialogs in the online social network myspace.207?229.

Wang, H. (2003). The cause of the group panic and its removal: Interpretation of group mentality from the spread of SARS.(3), 4?7.

[王歡. (2003). 群體恐慌心理的成因及其消彌——從"非典"流行事件解讀群體心理.(3), 4?7.]

Wang, J. Y., Gan, S. Q., Zhao, N., Liu, T. L., & Zhu, T. S. (2016). Chinese mood variation analysis based on Sina Weibo.(6), 815?824.

[汪靜瑩, 甘碩秋, 趙楠, 劉天俐, 朱廷劭. (2016). 基于微博用戶的情緒變化分析.(6), 815?824.]

Xie, Y., Qiao, R., Shao, G., & Chen, H. (2017). Research on Chinese social media users’ communication behaviors during public emergency events.(3), 740?754.

Xin, Z. Q., & Liu G. F. (2012). Experimental and non- experimental approaches to culture evolution study., 5?13.

[辛自強, 劉國芳. (2012). 文化進化的實驗與非實驗研究方法., 5?13.]

Yang, C. Z. (2020). Research of effect of information cascade on cognitive bias in network emergency.(2), 116?123.

[陽長征. (2020). 網絡突發事件中信息級聯對受眾認知偏差的影響研究.(2), 116?123.]

Ye, J. Z., & She, L. (2012). The mechanism of internet emergency spread.(3), 1?5.

[葉金珠, 佘廉. (2012). 網絡突發事件蔓延機理研究.(3), 1?5.]

Zhang, K. (2015). Study on the happening, evolution and responding countermeasures to network emergency in china.(5), 43?47.

[張侃. (2015). 我國網絡突發事件的產生、演進與應對策略研究.(5), 43?47.]

Zhang, M., & Lu, J. M. (2013). The effects of emotional resilience on attentional bias in process of negative emotion information of adolescence.(1), 61?64.

[張敏, 盧家楣. (2013). 青少年負性情緒信息注意偏向的情緒彈性和性別效應.(1), 61?64.]

Zhao, N., Jiao, D., Bai, S., & Zhu, T. (2016). Evaluating the validity of simplified Chinese version of LIWC in detecting psychological expressions in short texts on social network services.(6), e0157947.

Zhu, Y. Z., Mao, W. B., & Wang, R. (2014). The neural mechanism of negative bias.(9), 1393?1403.

[朱永澤, 毛偉賓, 王蕊. (2014). 負性偏向的神經機制.(9), 1393?1403.]

Negativity bias in emergent online events: Occurrence and manifestation

ZHANG Mei, DING Shuheng, LIU Guofang, XU Yazhen, FU Xinyuan, ZHANG Wei, XIN Ziqiang

(School of Sociology and Psychology, Central University of Finance and Economics, Beijing, 100081, China)(School of Economics and Management, Shanghai Maritime University, Shanghai, 201306, China)(School of Information, Central University of Finance and Economics, Beijing, 100081, China)(Department of Psychology, Renmin University of China, Beijing, 100872, China)

Nowadays, emergent online events have occurred frequently, because of the social transition and the development of social media. In the past, most of the research on emergent online events were theoretical analysis, and less attention was paid to the psychological mechanisms. The current research proposes that negativity bias, a common psychological phenomenon in human decision-making, is an important mechanism behind the network emergency and its propagation. In order to explore the occurrence and performance of negativity bias in emergent online events, three theoretical hypotheses were tested by three studies under the guidance of a theoretical model. Study 1 aimed to explore the information content bias in the source texts of emergent online events. 40 source texts of emergent online events in the period from 2016 to 2019 were collected through Baidu, Sina, Tencent and other major media platforms. The Chinese psychoanalysis Systemwas used to analyze the texts. In Study 2, a recognition memory experiment was conducted to explore the information processing bias of the source texts of emergent online events. 48 participants completed the single-factor (word nature: positive, neutral and negative) within-subjects experiment. The reading materials used in the experiment are from the corpus set up in Study 1. Positive, neutral and negative words were selected from the text by online word segmentation tool in advance, and the subjects were asked to recall whether the words appeared in the article in the subsequent memory experiment. Study 3 aimed to explore the transmission bias in the dynamic propagation of emergent online events. One hundred and twenty participants (Thirty transmission chains) took part in the transmission experiment. Word nature was a within-subjects variable, which can be divided into three levels: positive, neutral and negative. Intergenerational transmission was a between-subjects variable including four generations.Study 1 indicated that although all negative words did not dominate in the source texts of emergent online events, there are more negative words in the source texts of emergent online events than that of hot network events. Study 2 showed that the recognition accuracy of negative words was higher than that of positive words and neutral words. The analysis based on signal detection theory showed that the participants had higher discrimination and stricter decision-making criteria for negative words than positive and neutral words. Therefore, the negativity bias of the participants was mainly reflected in the fact that they were more likely to recognize negative words that are not in the text. Study 3 indicated that the survival rate of negative events was higher than that of positive events and neutral events, and that of positive events was higher than that of neutral events. The probability of negative interpretation of neutral events was higher than that of positive interpretation. These results supported the negative advantages in the process of emergency transmission.The current study investigated the occurrence and manifestation of negativity bias, an important psychological function formed in the process of human evolution, during the brewing, breaking out, and spreading process of network emergency. That is, the negativity bias did not only originate from the source texts of emergent online events but also from the process of individual information processing and interpersonal information transmission. This is manifested in the higher recognition accuracy, higher discrimination, sightly tight decision-making criteria for negative words, the higher survival rate of negative events, as well as negative resolution of ambiguous events. This research is conducive to understanding the law of information dissemination of emergent online events, scientific response to the crisis of public opinion, and innovative network governance.

emergent online events, negativity bias, memory, transmission chain experiment, cultural evolution

2021-02-04

國家自然科學基金項目(72004244, 71874215, 72061147005); 國家社會科學基金項目(20CSH030); 教育部人文社會科學研究規劃基金資助(19YJCZH253); 北京市自然科學基金資助項目(9194031); 中央財經大學“青年英才”培育支持計劃(QYP202110); 中央財經大學科研創新團隊支持計劃資助項目; 中央財經大學一流學科建設項目。

辛自強, E-mail: xinziqiang@sohu.com

B849: C91