為何航天員出艙后要坐在椅子上

格林

9月17日13時34分,隨著“嘭”的一聲巨響,神舟十二號載人飛船返回艙穩穩降落在東風著陸場。在太空“出差”三個月的航天員聶海勝、劉伯明、湯洪波安全順利出艙,身體狀態良好,中國載人航天空間站階段首飛完美收官。

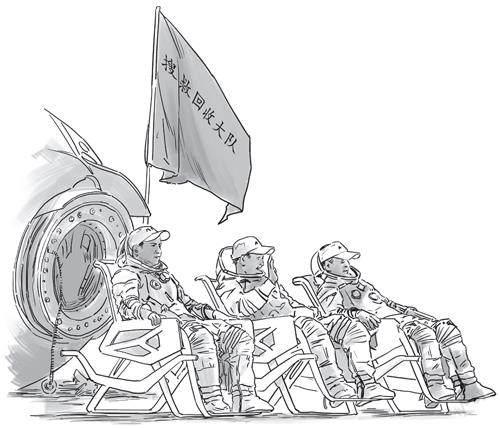

在地面工作人員的協助下出艙后,三名航天員坐在專門設計制造的椅子上接受了醫監醫保人員的醫學問詢和記者的采訪。很多人好奇,為什么出艙后航天員要坐在椅子上?為何要在椅子上被抬著走?究其原因,最主要的是從太空到地球重力環境的改變對航天員身體的影響。

失重是每個航天員都要面臨和適應的問題。而長期待在失重環境中,對人體的各種生理功能、心血管系統、骨骼肌肉系統、平衡系統等是一個綜合的考驗。比如,在太空中,處于失重狀態,航天員“飄”在上面,根本用不著腿腳走路,因此他們會出現骨量丟失、肌肉萎縮等現象。我國的空間站里設置了許多健身器材,其目的就是讓航天員們通過經常鍛煉,延緩其骨量丟失和肌肉萎縮。但即使如此,長達3個月的太空生活還是會對他們的身體造成一些負面影響。而骨骼和肌肉有所受損的航天員,返回地球的重力環境后會“水土不服”,不僅要重新抵抗重力、承受自身的體重,還要支撐起重達幾十斤的艙內服,因此,貿然站立很容易摔倒甚至骨折。

不止如此,航天員返回地球后,心血管功能也面臨著挑戰。在太空的微重力環境下,人的體液會重新分布,血液會向頭部、上肢轉移。而當航天員重返地球時,其心血管功能一時無法迅速恢復,血液回到重力狀態,基本上都流到下半身去了,這樣腦供血會相對不足,人很容易出現暈厥。

另外一個原因則是大腦前庭系統出現紊亂導致空間感知能力變化。大腦前庭系統最重要的作用,就是空間感知能力。前庭器官能夠調節的一個重要原因,就是地球的重力,所以在地球上,你無論睡在哪里,第二天醒來時,閉著眼睛,你也能感知到自己的位置。但是在太空不同,由于沒有重力,大腦前庭系統缺少感知的參照物,閉著眼睛已經沒有前后左右上下之分。一旦前庭系統出現變化,人就會感到天旋地轉,腳下虛浮無力,站立不穩。

因此,為保護航天員的安全和健康,航天員回來后當天的活動都是采取坐、臥或半臥等姿勢。

除了姿勢的保護,回到地球的“太空出差三人組”還需要參照三級隔離制度進行醫學隔離。這當然和新冠病毒沒有關系,只是因長期飛行,航天員的免疫力等方面會有變化,采取隔離措施是另一種對航天員的保護。

航天員要進行身體恢復,一般分為醫學隔離期、醫學療養期和恢復療養期三個階段。醫學隔離期約為14天。航天員在航天員公寓內適應地球重力環境,提高心血管系統和支持運動器官功能,提高立位耐力,消除飛行后疲勞。醫學療養期為20天至30天。航天員將在繼續恢復健康的同時逐漸增加活動量。恢復療養期大約為3個月。在此期間,要將航天員各項生理參數恢復到飛行前的狀態。航天員系統總設計師黃偉芬預計,三名航天員重新投入正常的生活、工作及訓練,大約需要恢復半年時間。

航天員每一次出征外太空,都是一次生死考驗;每一次平安歸來,身體還要接受地球重力的“摧殘”。但他們在探索浩瀚宇宙的征程中仍一往無前。

(資料來源:央視新聞、《廣州日報》、紅網等,范李麗圖)