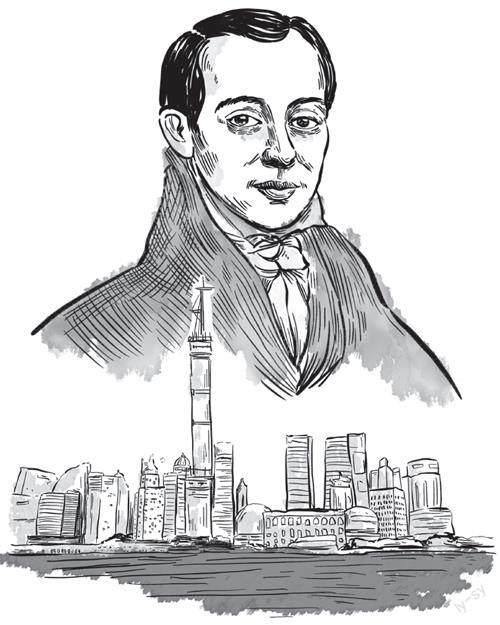

郭實獵與外灘那座塔

董云虎

在外灘,有一座高高聳立的信號塔。這座建于1883年的高塔不僅早于外灘的眾多高樓,也是太平洋西岸最早的現代氣象信號塔,曾經的遠東第一高塔,如今已經成為上海重要的城市地標性建筑。

但即便是土生土長的老上海人恐怕也很少會知道,這座給各國海上船只指引上海方向的信號塔,最初的名字叫“郭實獵信號塔”。自開埠后,上海這座城市的街道、建筑,多以洋人名字命名,為什么這座洋人建造的信號塔,卻用一個中國的名字來命名呢?

英國國家肖像館中的一張肖像畫告訴了我們答案。原來,這位有著傳統中國名字與中國人打扮的“郭實獵”,長著一張典型的洋人臉。

郭實獵,1803年出生于普魯士,是一位傳教士。25歲后,他一直活躍在中國東南沿海和東南亞一帶。1832年,郭實獵乘坐東印度公司“阿美士德”號貨船沿中國南海岸線一路北上。身為傳教士,他的工作卻是給鴉片商做翻譯——盡管販賣鴉片似乎有違上帝的旨意,但考慮到這份工作能帶他去更多地方傳教,更能提供不菲的傳教經費,這么做也就顯得合情合理了。于是每次停泊,都會發生戲劇性的一幕:郭實獵在船的一邊派發傳教單,船的另一邊則在卸鴉片。

在傳教和翻譯之外,郭實獵的身上還肩負著第三個任務——通過與中國人的溝通,收集中國沿海城市和港口的情報。正是在那次旅程中,目光敏銳的郭實獵發現了上海這顆“遺珠”。

現收藏于大英圖書館中的《阿美士德號貨船來華航行報告書》是當年郭實獵和東印度公司共同的調研成果。在這份報告中,郭實獵這樣評價上海:這是商業中心上海第一次被帶入歐洲的視線中,以前對它的些許評價都是不相符的。這個地方擁有極大的對外貿易的優勢,更難得的是,它還沒有被人發現。

“阿美士德”號獲得的第一手情報,后來成為鴉片戰爭中英軍作戰計劃的依據;而他們對廣州以外的廈門、福州、寧波、上海等地的調查,正是《南京條約》選定五口通商的依據。

郭實獵還有一個筆名,叫“愛漢者”。他使用這個名字主編了中國最早的一份中文期刊《東西洋考每月統記傳》。這本刊物對傳播近代科技文化有著開創之功,《海國圖志》就大量參考引用了《東西洋考每月統記傳》。在上海歷史博物館中,珍藏著一幅清朝道光年間曹史亭繪的《鳳樓遠眺》圖。畫作描繪了19世紀初上海城東門外萬帆林立、商鋪云集的盛況。相信這就是“郭實獵們”當年在黃浦江上見到的景象。

史家說,郭實獵發現了一座偉大的城市,并預言了它的未來。這也許就是當年用他的名字給遠東第一高塔命名的原因。他讓歐洲認識了上海,但同時也給中國帶來了災難之火。

(摘自《大上海》,上海人民出版社,黃雞蛋殼圖)