畫家蕭四五:用筆尖講述中國故事

羅芳菲

畫家蕭四五

“如果非要給自己一個身份定位的話,從文化角度,我應該是新時代中國優秀傳統文化的踐行者和傳播者;從書畫角度,我應該是新時代努力探索人文藝術之路的中青年藝術工作者,并不是‘畫家。”蕭四五習慣于如此定位自己。

重新出發

蕭四五1977年生于河南南陽一個半農半商人家庭,孩童時期跟著叔父練習書法。9歲正式拜師學習中國傳統書畫,中學時期開始系統學習西畫的素描色彩。

1999年大學畢業之后,蕭四五在上海的一家外資企業從事企業工會工作。在此期間,他籌備了企業畫院,也正因為這份工作的緣故,蕭四五有機會深入了解海派和江浙畫派的藝術底蘊,也最終有機會選擇去中國美術學院進修深造。2006年12月,蕭四五回到鄭州,開始了6年的經商生涯,但即便忙于在商海浮沉,他也從沒有停下藝術創作,并與當地的藝術家和文化名人一直保持良好的交流和學習。

2012年,蕭四五的企業陷入困境,“是繼續經商,還是專職繪畫,我需要好好想想”。

那段時間,蕭四五回到家鄉寫生,畫山水花鳥,那里風景不用刻意尋找,尋常阡陌就可以入畫,而且是高飽和度的人文歷史景致。南陽,是中原文化在其南緣的文化中心,科圣張衡、醫圣張仲景、智圣諸葛亮等眾多歷史名人在這里出生、生長或建立功勛。伏牛山脈作為中國南北氣象的分野,穿行于這片人丁自古興旺的土地。獨特的地理優勢與積淀沉厚的人文傳承一起,賦予這一地區個性鮮明的民間風尚和人文傾向。在蕭四五的宣紙上,家鄉獨特的人文土壤就像火一樣“燒”起來了,驅散了他心中的困惑。

確定了方向,蕭四五選擇回歸藝術之路,并于2013年3月來到北京,在北京友人的幫助下,一步步踏上中國傳統書畫的研學之路。

2014年12月,時年37歲的蕭四五在河南省美術館舉辦了作品展,展出他近10年的作品,以中國畫為主,兼及書法、油畫等多種門類。“這不是一次回顧展,更像是一場出發”。

在這次展覽期間,蕭四五結識了一位就職于中國國家畫院的朋友,并在其引薦下,最終得以拜中國花鳥畫泰斗詹庚西先生為師。

筆墨隨當代

蕭四五一直記得第一次見到恩師詹庚西的場景。“先生看了看我帶去的作品,沒說好也沒說不好。過了半晌,先生跟我說,繪畫沒什么新意,只有中國老傳統的東西,要想學傳統的東西可以過來學習。其實是先生自謙了。”

2015年9月,蕭四五開始到中國國家畫院詹庚西工作室研修中國畫。

在中國國家畫院學習的3年,他覺得“很痛苦”,但現在回頭看來,那是“必然的過程”。“中國國家畫院匯集了中國繪畫各大畫派的領軍人物,同修的同學也是各地的頂尖人才,更不乏‘天才。”

在書畫界,有一批老先生令人敬畏。他們和他們所在的學校,影響著20世紀的中國美術史。通過平素的教學,學校和學人的精神,將中國的傳統文化一代代傳承下來。“我作為一名非科班出身的學生,水平上的落差讓我‘很痛苦,但是又‘快樂,我如饑似渴地從他們身上吸取‘能量。”在蕭四五看來,自己的作品在2015年前后有了一個“質的飛躍”,這是最讓他高興的事。

然而,隨著研修的不斷深入,蕭四五越來越迷茫。

他用“痛苦”和“漸進”來形容那段日子。“繪畫上所有流派、風格、樣式都有難以逾越的高峰。蕭四五你要好好想想,什么是你能勝任的美術領域?是水墨畫、油畫還是書法?比著傳統的大師,有十萬八千里要走;要突破要創新,沒有傳統基礎的創新也是無本之木。屬于你的路在哪里?”

“有時候就是機緣巧合,某些人就會為自己的人生道路提供一個非常重要的選擇。”回想與中宣部辦公廳原主任薛啟亮有關的往事,他神情相當燦爛。“那段時間,我經常帶著自己的困惑找薛老聊天,聊藝術、生活和人生,逐漸都會聊成比較宏大的、宏觀的哲理。”

蕭四五說,在二人交往的過程中,薛啟亮最常用的詞是“開闊自己的視野”“你在為誰畫畫”。“他常常問我,作為一名藝術家,要解決一個核心問題就是你在為誰畫畫。是為自己而畫,以養家糊口?是為身邊的人而畫,以促進交往?還是為時代、為人民而畫?”

“薛老的話讓我知道自己要干什么。我要讓更多的人看到中國傳統文化的美,這種精致是別的文化達不到的;我要根據時代的背景去創作,讓更多的人看到如今的中國;我要走出去,要和同行交流、探討,然后逐漸完成自己藝術面貌的塑造。”蕭四五說。

2017年,他開始為“境象—蕭四五人文書畫作品全球巡回展”整理并創作作品。

用筆尖講述中國故事

2018年1月,“境象—蕭四五人文書畫作品全球巡回展”從香港出發,一路巡展,臺灣、東京、新加坡、上海……“這一路下來,更讓我懂得文化需要交流,需要走出去,通過學習、探討、分享,交流當下的時代變化,才能創作出更符合時代主旋律的作品。同時,也讓我產生一種迫切感,要讓更多被西方文化藝術意識形態淹沒的年輕一代看到中國文化的精髓、美的東西。”

談及畫展主畫創作時,蕭四五說,“巡回展的每一站,我都希望能碰撞出不一樣的意義。比如在新加坡做展覽,中國和新加坡在歷史上有著千絲萬縷的聯系,華裔占新加坡人口總數的80%,所以在某種感情上感覺離自己很近又很遠。在為新加坡展覽創作主畫的時候,我一直在尋找能夠引起兩國人民情感共鳴的代表物。當年,華人漂洋過海到另外一個國度討生活。抵達新加坡,脫了第一層皮;在新加坡存活下來,脫了第二層皮;在新加坡發展壯大,脫了第三層皮。這種蛻變精神的代表物是什么?我一直在尋找。”蕭四五說,“幸運的是,一位從事動物研究的朋友給了我啟發。他給我講述蓑羽鶴遷徙的故事。蓑羽鶴是唯一可以飛越喜馬拉雅的鳥類,不畏冰天雪地,狂風嚴寒,每年遷徙之路都有生命危險,但仍然義無反顧。我聽后立馬決定,就畫它。”

創作新加坡展覽的主畫《蓑羽鶴飛越喜馬拉雅》之時正值7月,為了不影響作品效果,工作室里不開空調不開窗,“真是汗如雨下”。他一上午,不喝水,不起身,中途不休息,畫得時間都忘了。一個上午過去,造像基本完成。而畫畫的那個人,渾身發抖,熱量都快消耗光了。“我這是在最熱的季節畫最寒的畫。”蕭四五笑道。

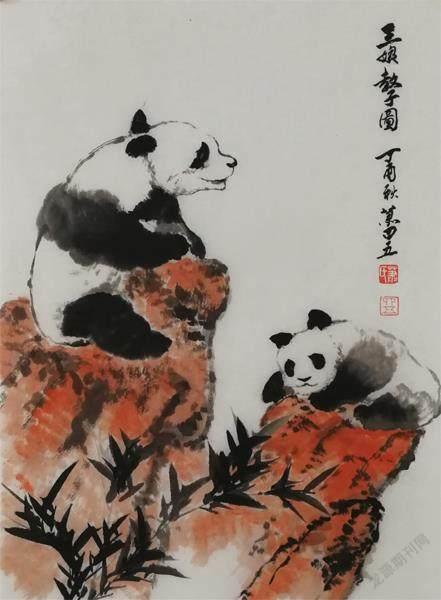

國寶熊貓系列也是此次巡回展中最重要的一個題材。“熊貓作為中國的國寶,有著和平、團結的美好寓意。”這個系列的作品在創作手法上借鑒了指墨、潑墨、破墨等技法,在作品的立意上凸顯熊貓的憨態可掬,用筆墨創新性地講述了中國傳統文化典故發生時的情形和場景。他指著一幅熊貓作品對記者說:“這幅畫畫的是《三娘教子》的故事。繪畫的功能除了審美價值之外,還有文化的傳承以及教書育人的作用。這也是我未來要做的事情。”

為了“境象—蕭四五人文書畫作品全球巡回展”,蕭四五前前后后忙碌了4年多,臨近收官站,蕭四五依然不得空閑,他已經定好了未來5年的目標:藝術創作的目標確定在為民族企業家塑像,學術目標將關注中國青少年心性美育。“路漫漫其修遠兮,吾將上下而求索”,現在,中青年藝術工作者蕭四五回到了工作室,繼續在紙上,描繪他的愿景。