0.2 m分辨率航空數字正射影像制作技術

曲莉莉,朱豐琪

(山東省國土測繪院,山東 濟南 250013)

隨著《測繪地理信息事業“十三五”規劃》[1]的實施,高分辨率數字正射影像圖(digital orthophoto map,DOM)在基礎測繪、國土調查、國情監測、城市規劃、地籍測量等項目中發揮了重要作用,對高分辨率的研究顯得十分必要。研究表明[2-5],在航空正射影像生產過程中,影響正射影像質量的重要因素是數字高程模型(digital elevation model,DEM)編輯和DOM,并提出了多種處理方式方法。 渠甲源[6]曾就高分辨率航空正射影像技術設計難點探討了利用MicroStation軟件分層編輯DEM數據,但編輯效率及效果不佳,自動化程度較低,需使用大量人工編輯量。目前也無較為成熟的針對大面積、多時相、不同天氣引起的航片色彩差異進行整體均衡勻色的處理方法。隨著高科技測繪技術的不斷發展,傳統處理模式已逐漸被先進的自動化的集群式影像處理系統所替代,與傳統處理模式相比,自動化集群式影像處理系統已有數倍的效率提升,但DEM編輯及DOM勻色這兩個環節的技術難點是目前數字正射影像快速生產急需解決的問題,將極大地影響自動化處理系統的影像生產效率及產品質量。

1 主要技術指標及儀器設備

1.1 主要技術指標

平面坐標系采用2000國家大地坐標系(CGCS2000),投影方式為高斯-克呂格投影,分帶方式為3°分帶,中央經線117°。

DOM 成果應無明顯拼接痕跡并保證建筑物等實體的影像完整,影像色彩應接近真實自然,紋理應清晰、無明顯失真。

1.2 儀器設備

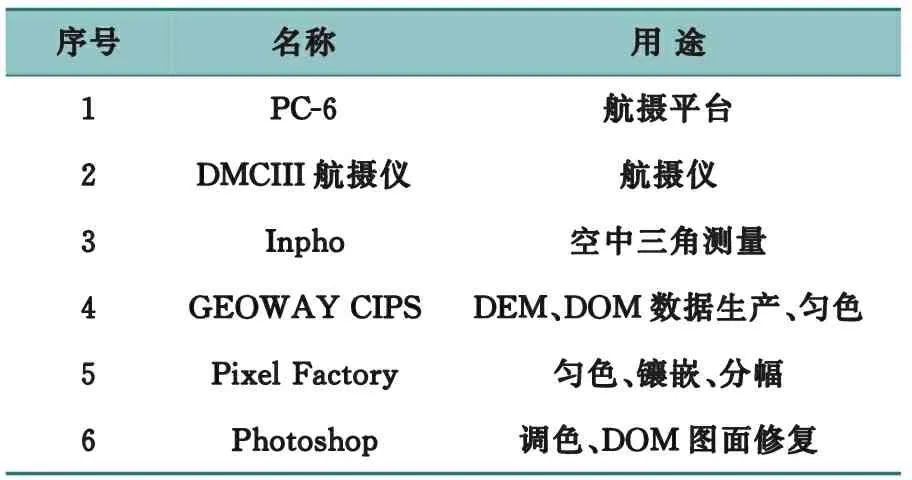

本文使用的主要儀器設備及軟件系統主要有PC-6飛機、DMCIII航攝儀、 Inpho、GEOWAY CIPS、Pixel Factory等。詳見表1。

表1 主要設備與軟件

2 技術路線及工藝流程

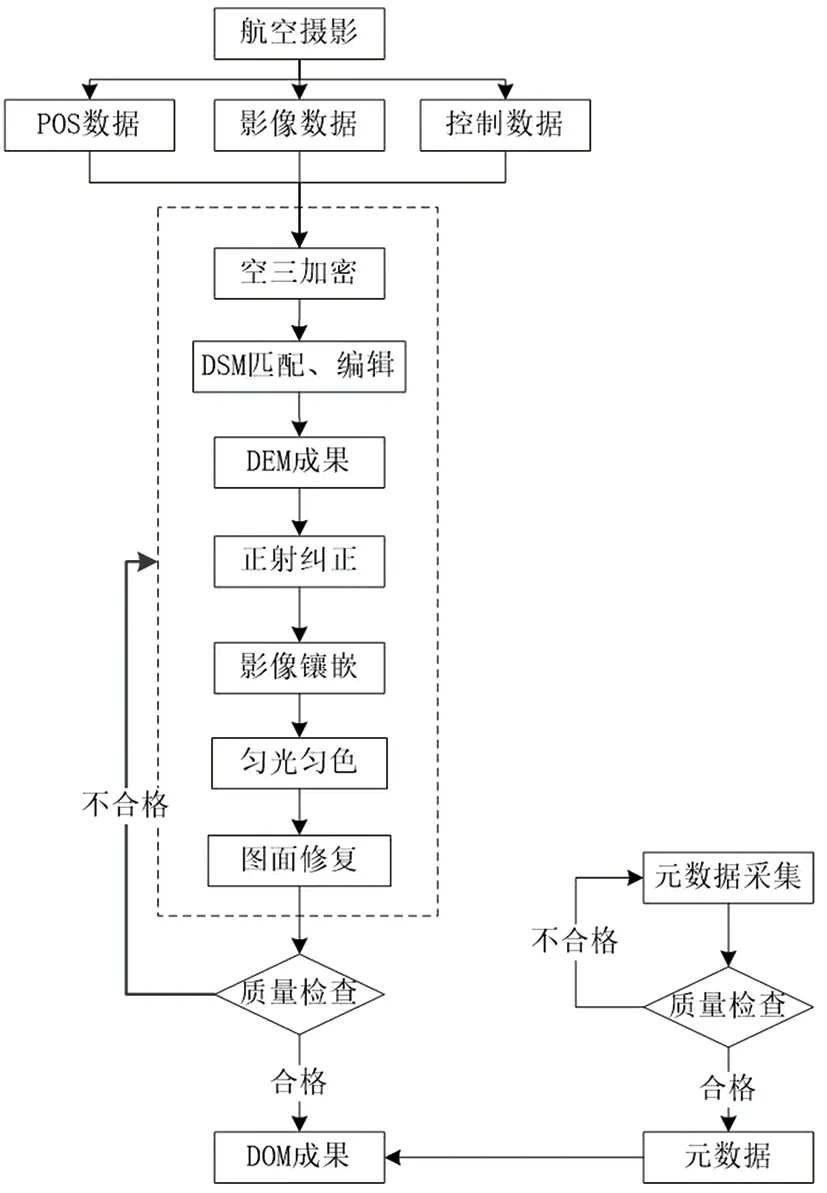

圖1 航空圖像采集和處理流程圖Fig.1 Flowchart of the acquisition and processing of aerial images

3 DEM 優化研究

試驗證明DEM的質量是決定數字正射影像質量的重要因素之一,DEM優化質量的好壞直接影響DOM精度。 因此,在生產中對DEM編輯工序必須投入較大精力,在保證DOM的精度質量的前提下提高DEM編輯效率。

3.1 DEM難點分析

濱州市地勢南高北低,大致上由西南向東北傾斜,漸次過渡到大海。小清河以南的鄒平南部屬丘陵區,地勢高峻,其余均為山前傾斜平原,地勢平緩,海拔高程一般在8~800 m。小清河以北為黃河沖積平原,海拔高程一般在1~20 m,總體上地勢低平,呈現出濱州地區整體地貌較平坦但局部地勢高峻的地貌特征。因此,濱州項目存在以下難點問題,影響DEM的精度。

(1)濱州城區內高層建筑物多,航攝影像在航向重疊約60%左右,旁向重疊約30%左右。此類重疊度在DSM密集匹配時高層建筑物會存在匹配漏洞,導致此類建筑物在點云形態與建筑物形態匹配度不吻合,在對建筑物濾波時會存在漏濾現象。

濱州市周邊存在大量的工業園區,部分工業園區廠房較大,廠房內露天設施外型復雜。對于人工構筑物較大及造型較為復雜等情況,點云濾波參數不宜設置過大,防止濾波時地貌特征損失過多。

(2)濱州市整體地勢較為平坦,基本以平原為主,但最南邊鄒平市存在丘陵地貌。對于此類多種地貌特征采用同一過濾參數效果不佳。

濱州市整體以平原為主,航攝時間為2020年4月—6月,測區內存在大面積的小麥種植區。測區北部沿海存在大量鹽田、海水養殖場等,大片紋理類似地物在DSM匹配時會存在大量的錯誤匹配點,這些錯誤點在濾波時影響濾波效果。

(3)集群系統在密集匹配時可能會產生噪聲高點或低點,而自動濾波只能有效過濾約80%的非地面點,其余非地面點需人工過濾。

3.2 DEM生產流程

對原始航空影像數據進行空三加密,然后將空三加密成果導入到GEOWAY CIPS、Pixel Factory集群式影像處理系統中,在集群中采用逐像素密集匹配同名點的方式進行數字地表模型(digital surface model,DSM)提取,然后經DSM濾波、DSM矢量化、DEM編輯等工序,制作數字高程模型DEM。

(1)DSM匹配及濾波:利用空三成果,生成立體模型,對立體模型進行核線影像密集匹配生成DSM,對DSM進行植被及建筑物濾波,去除植被及房屋等處的點云。

(2)DSM矢量化:經過濾波的DSM進行構TIN重采樣,生成DEM過程數據,再生成單片正射影像,用于后續編輯。

(3)DEM編輯:對單片正射影像進行變形檢查,對相應位置的DEM數據進行編輯處理。除去濾波過程未過濾掉的高程異常值。

3.3 試驗結果分析

在濾波前根據地貌地物特征,將不同地貌及地物區域分開。如將平地與丘陵地區分開,各自調整過濾參數進行過濾。濾波參數將最大建筑物長度、最大地表高差、迭代距離、是否進行山脊填補設為關鍵參數值。其中平地過濾參數中的建筑物長度可適當放寬,默認參數為60 m,可根據測區實際建筑長度及寬度調整至120 m,丘陵地區建筑物長度可適當調小至40 m,即該測區如果平地有建筑物長度超過120 m,丘陵地區有超過40 m的建筑,將不會進行過濾;最大地表高差默認參數為1.2 m,平地調整至0.6 m,丘陵調整至1.4 m,地表高差是判斷地形起伏程度的參數,平地變化小,丘陵地變化大;迭代距離默認參數為1.8 m,平地可調整至0.8 m,丘陵調整至1.2 m,該參數主要是配合地表高差參數,形成濾波窗口尺寸;濾波時有時會將比較平坦的山脊過濾掉。平地無山脊,不進行山脊填補。將濱州市鄒平區單獨分開,采用丘陵地區的濾波參數進行過濾,其余區域采用平地濾波參數過濾。同理將城區有大量高層建筑的區域與周邊鄉鎮及農村區域分開濾波。

濾波參數過濾效果成功率約在80%左右,濾波后仍有較多的高程異常值需要處理。針對這種情況,為減小人工干預工作量,將平地區域與丘陵區域分開。平地經濾波后,采用比較大的平滑窗口,對整體地形進行平滑處理,可獲得較好的平滑結果,同時能避免一些地物輕微變形,見圖2。丘陵地區采用較小的平滑窗口,以免平滑損失過多的地形信息,從而影響后續正射影像糾正精度。針對不同地貌特征采用合理的平滑優化,可極大程度減少異常高程值引起的地物變形,節省大量人工編輯工作量。

圖2 建筑物變形修正Fig.2 Building deformation correction

全自動化處理時不可避免會存留部分粗差,采用人機交互的方式對DEM過程數據進行編輯,解決建筑物扭曲變形、地形地貌失真等問題。設置平地參數處理后的地區有可能造成山頭缺失,需要人工添加匹配點;大面積水域可手工沿水域的邊緣選擇編輯區域,輸入水面高程,用平面擬合算法進行平滑處理;將異常錯誤的點云手動人工刪除,手動添加缺失的特征點,使高程網準確貼合地面。

4 DOM勻色優化研究

4.1 DOM難點問題分析

濱州測區航攝分區6個,原始航攝數據量大小為3.4 TB。航攝時間跨度為2020年4月中旬至6月底。測區南北狹長,整體為平原地貌,且北臨渤海灣。濱州地區4月至5月份以晴朗天氣為主,6月份天氣逐漸向多云多霧變化。以上情況會導致下列問題。

(1)因航攝時間跨度較長,地表植被覆蓋生長情況差異明顯,造成各架次影像色調嚴重不一致,在影像鑲嵌時不同架次接邊處相同地物、植被存在不同的色彩及紋理特征,影響影像接邊質量及效果。

(2)測區北部臨渤海海域,存在大面積鹽池及海水養殖場,水面整體反光嚴重,局部存在因強反光產生的曝光現象,影響水體圖面效果。

(3)部分架次影像存在輕度霧氣,整體視覺通透性差,影像噪點多,地物紋理表現力差。

4.2 DOM制作流程

基于制作完成的DEM成果和空三加密成果,進行單片正射糾正、勻光勻色、鑲嵌、圖面修復等工序,制作DOM。

(1)單片糾正:利用DEM成果和空三加密成果對濱州原始航攝影像進行逐片微分正射校正。

(2)勻光勻色:調整濱州測區較為合適的勻色模板,對因跨時相、跨架次、天氣等引起的顏色差異基于糾正后的單片正射影像采用勻色模板進行勻光勻色處理,使所有單片影像顏色趨于一致。

(3)影像鑲嵌:對勻色后的正射影像自動化鑲嵌處理,對鑲嵌線切割各類線狀地物、建筑物造成明顯錯位等問題進行人工鑲嵌線編輯,使影像各要素完整、拼接痕跡不明顯、紋理清晰、城區高層建筑物投影方向一致,避免建(構)筑物相互壓蓋、交錯、反向等現象。

(4)圖面修復:對標準分幅影像成果進行人工檢查,對因DEM編輯不當造成的影像變形問題以及其他各類圖面問題進行修復。

4.3 試驗結果分析

首先利用GEOWAY CIPS 對測區所有單片先進行第一次勻色處理,使每張影像的色彩色調趨于一致。然后將勻色后的單片導入到Pixel Factory中進行鑲嵌和二次勻色,提高了影像成果的質量和顯示效果,方法如下。

(1)合理選擇勻色模板。時相或影像質量一致或接近的為一組,采用同一勻色模板;存在輕度霧氣的數據選出幾張典型影像,微調勻色模板測試勻色效果直至影像地物紋理清晰、層次分明、色彩均衡一致、直方圖基本呈正態分布為止,然后用調試好的勻色模板對所有輕度霧氣影像進行勻色;大面積水域反光或有曝光現象的影像降低勻色模板亮度后進行勻色。

(2)在Pixel Factory中編輯鑲嵌線,使其沿塊狀或線狀地物的邊沿,避免切割同一地物,同時設置合理的羽化參數,過渡鑲嵌效果,此步驟可進一步優化基于第一步勻色后的影像勻色效果;對于大面積鹽池和水域反光,盡量將鑲嵌線從鹽池或養殖場的堤岸處過渡,避免鑲嵌線切割水面,造成陰陽水面。

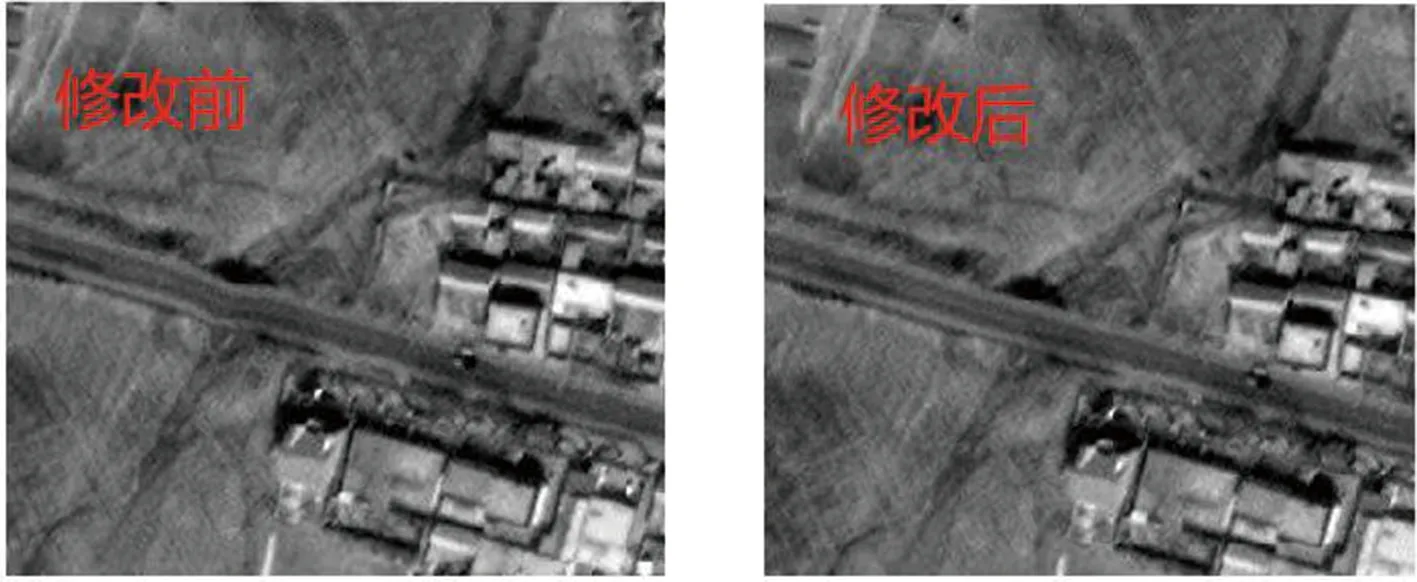

(3)鑲嵌線編輯完畢后將整個濱州測區導出一個低分辨率、數據量小的鑲嵌影像模板,在Photoshop圖像處理軟件對其調整色彩色調,然后將其重新導入至Pixel Factory中,將其顏色以地理映射的方式應用于全局,以小帶大的方式獲得整個測區最佳勻色效果,見圖3。

圖3 測區勻色前和勻色后Fig.3 Before and after image uniformity of testing zone

鑲嵌線沿街道、公路、河流線狀地物進行編輯,盡量避免鑲嵌線從線狀地物中間穿過分割建筑物、山脊等,使影像鑲嵌后色彩自然合理、地物完整。

4 結論

本文采用較先進的技術方案,利用集群式影像處理系統,針對正射影像生產流程中對精度及效果影響較大的DEM編輯及影像勻光勻色關鍵性技術進行研究,得出了如下結論:

(1)DEM編輯處理中采用按地貌類別分區濾波、合理使用平滑優化參數、人機交互編輯等方法,在保證DEM質量的同時最大化自動化處理,減少了大量人工干預環節,節省人力成本和時間。處理后的DEM成果平面精度及高程精度滿足后續DOM生產要求,即無明顯高程異常值,地形表述與實際地形一致,為后續生產提供了質量較優的DEM數據。

(2) DOM處理中的影像勻光勻色環節按照影像質量合理使用不同的勻色模板進行初次勻色,根據測區地物合理編輯鑲嵌線及羽化效果,采用地理映射的方式對整測區進行二次勻色。勻色后的影像地物細節清晰,反差適中,層次分明,色彩均衡,鑲嵌線兩側和相鄰影像色調應基本一致。

通過以上試驗方法制作完成DOM,平面精度及色彩紋理質量均達到了預期的0.2 m分辨率的標準要求。試驗方法合理有效,基于目前市面最先進的集群式影像處理系統,進一步提升生產了DEM編輯自動化程度、減少了人工干預;勻光勻色消除因原始影像引起的質量問題,形成一套快速規模化數字正射影像處理方案,能有效指導后續此類項目的生產工作。