哈默爾《開放之無限》整體音樂創作思維研究

王沙里 / 杜卉

彼得·米歇爾·哈默爾1947出生于德國慕尼黑,是當今知名的德國作曲家、哲學家之一。早年在美洲、亞洲多地游學多年,師從約翰·凱奇、特里·萊利、莫爾頓·費爾德曼等美國當代作曲家,1970年組建即興演奏樂團“Between”,并在世界各地巡演。在1994年結束游學生活回到德國,繼續跟隨卡爾海因茲·斯托克豪森、喬治·里蓋蒂等德國當代作曲家學習,并于1997年起任教于德國漢堡音樂與戲劇大學。多年的游學與巡演經歷拓寬了哈默爾的眼界。哈默爾在其早期音樂作品中,就體現出對東方風格音樂的喜愛與嘗試,這種對他而言的“異域音樂”,也促使其更多地在作品中傳達對于人類的共同意識與音樂審美的思考。

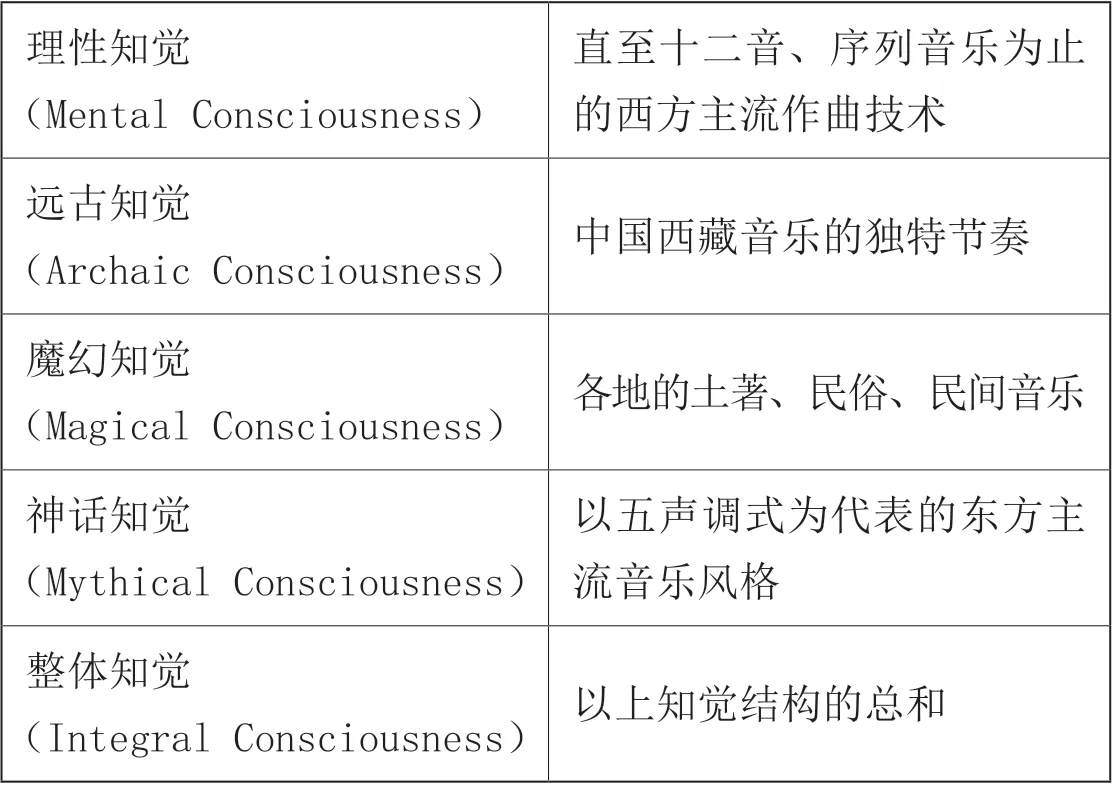

1976年哈默爾出版了《透過音樂抵達內心(Through Music To the Self)》一書。這是哈默爾自1972年系統性地學習了吉恩·蓋布瑟(Jean Gebser)整體哲學理論之后,對于音樂與哲學的結合與應用的總結。自此,哈默爾與整體音樂在歐洲與美國產生了巨大影響,關于其作曲技術與音樂風格的相關研究至今仍備受關注。書中將整體音樂創作思維與整體哲學中的意識結構(consciousness structure)一一對應。蓋布瑟的理論中,構成整體哲學意識結構的五種意識,即理性意識、神話意識、魔幻意識、遠古意識、整體意識,最終促使人類形成了對自我與世界的完整認知。哈默爾在其哲學理論上,代入了音樂概念進行整合,將整體音樂中的音色、音高關系以及節奏律動、曲式結構等構成要素,與整體哲學的不同意識結構相互關聯,在作曲技術層面上同樣提出了以音樂角度詮釋的五種知覺結構。

整體音樂的知覺結構,可以就音高關系、節奏律動、音樂風格等方面,劃分為五個互相關聯的段落結構:

直至十二音、序列音樂為止的西方主流作曲技術遠古知覺(Archaic Consciousness) 中國西藏音樂的獨特節奏理性知覺(Mental Consciousness)魔幻知覺(Magical Consciousness) 各地的土著、民俗、民間音樂以五聲調式為代表的東方主流音樂風格整體知覺(Integral Consciousness)以上知覺結構的總和神話知覺(Mythical Consciousness)

在人類的認知體系中,意識階段的每一種結構并非孤立存在的個體,它們之間存在強大的聯系并相互關聯、滲透,共同揭示出意識的發展演化過程。根據這一概念,哈默爾在整體音樂創作中,會以整體知覺為控制手段,根據作品的編制、篇幅、風格、內涵等,對其他四種知覺結構在節奏模式、音色渲染、創作技法、音響塑形等方面進行適當調整,使得每一部整體作品中所使用的五種知覺體系在表現形式上避免雷同,同時保持各個知覺結構的獨特性與整體性。

《開放之無限》(Ebenfalls ins offene)是哈默爾創作于2002年的小提琴獨奏作品,包含了六首小品。題獻給著名小提琴女演奏家克里斯蒂娜·埃丁格(Christiane Edinger)并由其錄制唱片。作為哈默爾創作成熟期較有代表性的作品之一,其中的整體音樂風格已經從探索總結中逐漸形成了全面而完善的體系。這一組套曲中的六首小品,每一首都包含了不同的音樂要素,看似風格各異卻揭示了整體音樂所強調的整體哲學內涵。

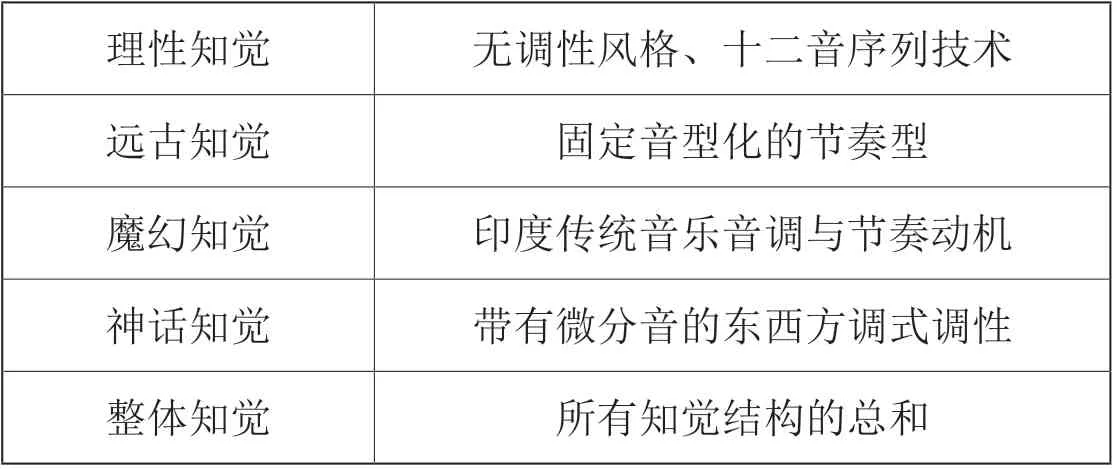

由于《開放之無限》的編制特點,整體音樂風格在這樣一部特定作品中,需要更為清晰細致地調整表現形式。不同知覺結構的比例關系仍通過整體知覺予以把控。

《開放之無限》知覺結構表現形式

縱觀《開放之無限》六首小品,按照知覺體系的分布與側重可以將其分為兩組,側重魔幻知覺的第一、三、五首,與側重理性知覺的第二、四、六首。接下來將分別按照兩組中知覺結構的表達形式進行分析。

第一首的曲式結構可以劃分為兩個段落。帶有先鋒風格的無調性A段(1-8)(33-36),大量使用了特殊演奏法,強調非樂音性的音響特點。與之形成強烈對比的B段(9-32),則以運弓位置(靠指板、正常位置、靠琴馬)的漸變,來刻畫主題形象。

A段著重于突出小提琴獨特音色風格的特點,采用了在琴馬后拉奏空弦及四根空弦的泛音、正常拉奏緊湊鄰接的方式,瓦解調性的同時也極大拓展了獨奏作品的音色空間。由于其使用現代演奏技法體現的無調性特征,A段可以看作以理性知覺作為表現形式的段落。

B段使用了源自印度南部地區獨有的拉格音調“薩拉斯瓦蒂”(SARASWATI),后者特屬于印度南宗教體系“辯才天女”專屬的宗教音樂旋律框架。由于東西方音樂律制存在區別,哈默爾特意使用了微分音來盡量還原薩拉斯瓦蒂的原本風貌。哈默爾經常在作品中使用南印度宗教音樂體系,作為凸顯民俗、民間音樂風格的魔幻知覺的重要一環,與理性知覺產生強烈對比。《開放之無限》六首小品中,不同的拉格音調常常作為獨立小品的主軸,相互關聯、貫穿全曲。

值得一提的是,第一首小品中,哈默爾處理薩拉斯瓦蒂的方式使用了帶有獨特個人風格的單一音調主題(Monotonic Theme)創作技法展開。除了保留單一音調“由某種特定音調的不斷反復(機械反復或變化反復)構成的音樂”的特征,哈默爾常常在主題每次重復時,依次在旋律的固定部位增加或減少主題旋律結構,而達到主題在發展過程中具有的“伸縮”特質。如下例所示,第一首的B段21至33小節中,畫圈部分就體現出拉格主題使用了中部插入與尾部延展的方式進行展開。伸縮式的單一音調主題在哈默爾大部分的整體音樂風格中都得以體現,是作曲家突出的個人風格之一。

第三首的主題音高同樣取材于印度南部地區拉格音調“托蒂”(TODI),是專屬于印度教代表“戰神”形象的特定旋律主題。在主題發展上也采用了單一音調主題展開方式。但與第一首不同的是,第三首“托蒂”主題每次展開都包含了一個三連音節奏型的固定音型(動機A)并一直保持到結束。一直在展開、變化的拉格音調“托蒂”(主題B),與動機A形成了“靜止—變化—靜止”的律動對比。在這首小品中,動機A代表遠古知覺,主題B代表魔幻知覺。第三首將微分音與人工音階相結合,形成了全新的調號。同時也是六首作品中,唯一一首打破傳統的調號規律的作品。一般在古典音樂中,調號通常只用同類的變音記號,即升記號或降記號。而第三首中,調號由四分之一音高差的兩升、三降的綜合調號組成。根據這一調式調性的表達方式,第三首的“托蒂”拉格在知覺結構上歸屬于神話知覺。

與第一首、第三首同樣側重于表達魔幻知覺的第五首,其主題也使用了印度宗教音樂素材。第五首中,代表斯里蘭卡地區最古老的土著部落“維達”(Veda tribe)的固定樂思,其節奏特點為3+2+2,音高特點為純五度,作為音響背景的持續動機貫穿全曲。音樂前景即主題的音高關系,則沿襲了單一音調主題的發展思維,從單音開始,以a愛奧尼亞調式為基礎,使用尾部連綴的手法不斷添加新材料,最終完整呈示“維達”單一音調主題。相較于第三首中使用的“托蒂”拉格的人工調式,第五首使用了具有西方教會風格的中古調式。

總的來說,第一、三、五首中的音高特征、節奏律動,使用了印度地區的拉格音調及民間音樂元素來側重表現魔幻知覺,主題的陳述揭示了單一音調主題的不同發展方式。第三首中還一定程度上顯露出神話知覺的影響,例如調式調性中持續強調的微分音。第三、五首中代表遠古知覺的固定音型,因其簡明淳樸的音高關系,充滿了濃郁的民族風格。

第二首為加入了微分音的十二音序列作品。序列保持原位形態進行了八次循環。哈默爾在側重理性知覺的第二、四、六首中,將傳統的十二音序列的創作思維如移位、倒影、逆行等常用技法,從傳統的小品內部,放大至不同小品之間。在《開放之無限》中,除了第二首,第四首、第六首亦采用了加入微分音的十二音序列作為其音高基礎,與強調民間風格與調式調性的第一、三、五首截然相反,形成強烈的對比效果。十二音序列以原型形態重復數次,通過序列中各音的時值變化、首音C的節拍位移,避免循環所帶來的單一性與程式化。

相較于第二首,第六首除了音高、時值有變化以外,將音列分為兩個音一組,以空弦加按弦音的雙聲部形態,在臨近的兩根琴弦上,以小節為單位進行漸變。同時通過演奏力度大小的調控,以及觸弦位置如琴弦上與琴碼后的頻繁變化,精細雕琢每一小節的響度空間與音色層次。

與第二首、第六首不同,使用了十二音音列逆行形態作為主題的第四首,在表現形式上加入了更多的變化元素,表達形式更為多樣。第四首將音列設計為兩個對比性極強的部分,即連續重復的三音組固定音型,及相對靜止的長音柱式和弦。弱化了音列橫向的音高關聯,而強化了內部結構對比,提供了更多結構張力與音高關系上展開的可能性。其中,重復的三音組固定音型代表遠古知覺。

《開放之無限》中六首小品的知覺結構,其內部表現形式保持了各自獨立的風格特征,小品之間又依靠相同的知覺結構與表現形式得以相互關聯。根據下表總結,四種知覺體系以不同組織形式與結合方式,賦予六首小品風格特色而在整體上又保有統一性。在個體上體現整體因素,由整體主導個體發展,就是整體知覺這看似無形的第五種知覺在作品中的影響。

哈默爾與整體音樂所獲得的關注,不僅來自于傳統意義上的西方音樂理論領域,也受到來自哲學與心理學等其他學科門類的關注。這離不開哈默爾本人長時間對于整體哲學的深刻理解與不懈鉆研,開辟出一條跨學科藝術創作的新路。此外,世界范圍內的不同學科學派之間的融合思潮,也在環境上為類似于整體音樂的多學科融合應用成果提供了發展的土壤。

哈默爾的整體音樂作品在融合了先鋒派音樂、序列主義音樂、新浪漫主義音樂、簡約主義音樂等等具有二十世紀現代音樂的特征之外,也與同時期具有相同理念的作曲家一樣,致力于發掘西方創作體系以外的音樂風格。整體音樂丟棄以西方主流作曲風格為中心的“種族中心主義”較為偏頗的認知與思想,轉而立足于喚起全人類、全球文明的共性與共鳴,將作品中的原始性與東方性思維作為構成統一音樂風格的重要環節之一,真正實現了音樂在以“人”為其廣義概念上的獨特性、自我性的展示。這是由小我至大我的轉變,也是未來音樂藝術演變的重大大趨勢。