混凝土強度對立井穿煤層期間井筒圍巖穩定性影響分析

史 鑫 王海龍 賈 磊

(1.霍州煤電集團沁安煤電有限責任公司,山西 霍州 031400;2.彬縣水簾洞煤炭有限責任公司,陜西 彬州 713500;3.山東能源新汶礦業集團有限責任公司,山東 新泰 271200)

伴隨淺部煤炭資源的減少,越來越多的礦區進入深部開采,立井開拓所占比重逐步增大。立井井筒工程是整體建設的關鍵環節,立井施工技術復雜,作業場所狹窄,工作環境惡劣[1]。特別是立井在穿透煤層期間,由于煤層力學特性與巖層力學參數的差異性較大,極易引起立井的圍巖變形加劇,危及立井安全施工。因此,立井在作業過程中需要提供加固和支持,井筒圍巖變形控制是深部煤礦前期開拓作業的重中之重,由此研究混凝土強度對立井穿透煤巖的圍巖變形控制機理十分必要,能為立井施工支護提供一定的參考[2-3]。本文以中峪煤礦副立井為例,研究其在大埋深條件下穿透1 號、2 號煤層過程中不同強度混凝土對圍巖變形控制的影響。

1 試驗井筒基本情況

1.1 基本情況

中峪煤礦位于山西省中部,礦區為一不規則的長條形,南北最長達16 km,東西寬為15 km。本次研究的副立井在建設過程中開鑿深度大,且需要穿過1 號、2 號煤層。礦井1 號煤層厚度為0~2.3 m之間,平均1.11 m,煤層結構簡單,厚度穩定;2號煤層煤厚在0~4.15 m 之間,平均2.34 m。

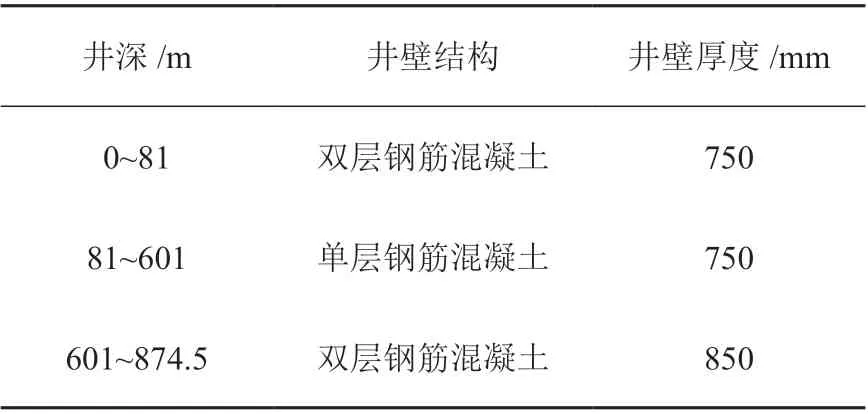

由于煤層與巖層力學特性差異大,井筒在穿透1、2 號煤層時所面臨的圍巖穩定性控制挑戰巨大。中峪煤礦副立井井深874.5 m,凈直徑達8.5 m。該井筒井壁的部分參數見表1。

表1 井壁部分參數

1.2 圍巖力學性質測試

利用井檢孔和掘進過程及臨近礦井提取出現場巖性,之后將其加工成標準試件,對各巖層力學特性進行測試。采用單軸抗壓試驗測量煤及頂底板巖石的抗壓強度R、彈性模量E 和泊松比μ,采用巴西劈裂法來測試煤及頂底板巖石的單軸抗拉強度。

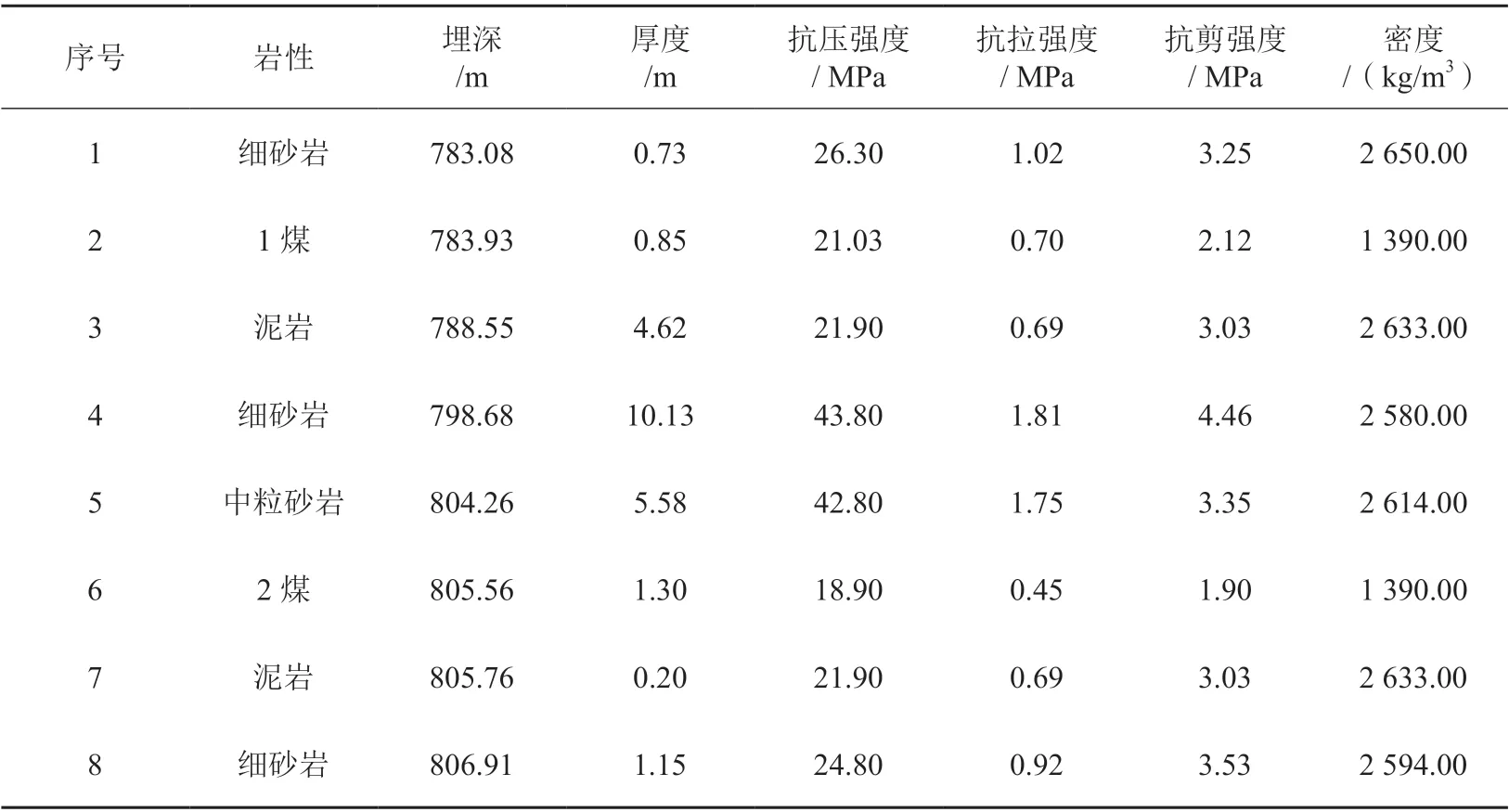

1.3 基本參數

考慮本次采深較大,主要對1 號和2 號煤層臨近區域巖層進行測試。根據前期及補充測試試驗數據,通過換算處理,得到煤巖的抗壓強度、抗拉強度及密度等參數。1 號煤層、2 號煤層頂底板及臨近巖層的力學參數見表2。

表2 1 號與2 號煤層及頂底板巖層測試結果

2 圍巖變形及塑性區發育特征模擬分析

本文確定采用FLAC3D分析中峪煤礦副井穿煤層期間的圍巖變形及塑性區發育特性[4-10],探究井筒壁支護強度對立井穿煤層的影響機制。

2.1 試驗方案及模型構建

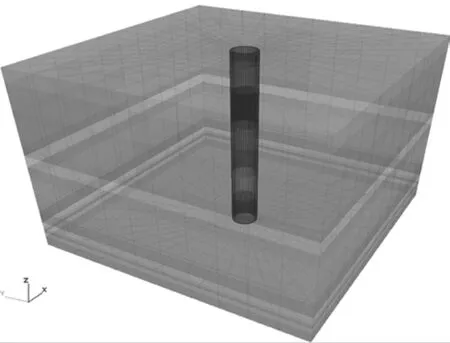

模型模擬立井掘進過程中開鑿、支護、掘進交替進行的過程,模型尺寸為102 m×102 m×90.8 m,共模擬22 層煤巖層,1 號煤層之上7 層,2 號煤層之下9層,井筒荒徑10.2 m。由于本次計算埋深較大,且不對地表移動變形做研究,為加快計算速度將距巷道較遠的上覆巖層及表土層簡化為均布載荷施加于模型上方。模型的網格劃分采用內圈較細、外圈逐漸增大的方式進行分布劃分。模型采用Mohr-Coulomb 本構模型,構建模型示意如圖1。

圖1 模型構建及網格示意

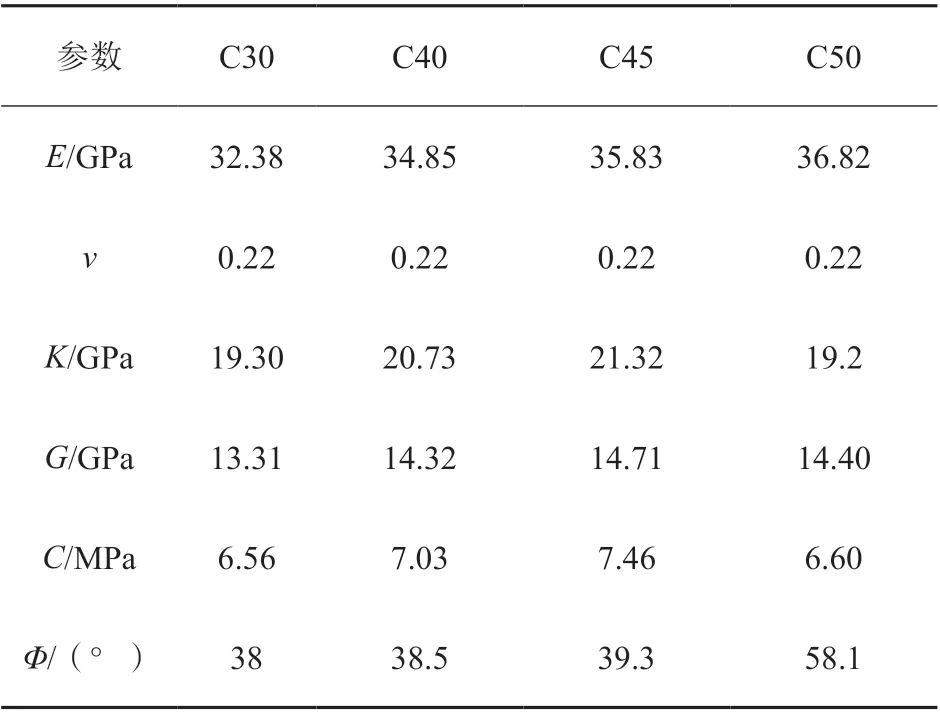

按照實際設計掘進速度進行分段掘進、分段支護方式自上向下掘進方式進行。井壁混凝土強度的影響分析,主要分析在不同井壁強度(混凝土標號C30、C40、C45、C50)下圍巖的應力分布、塑性區分布特征及變化規律,進行數據采集并繪制圖像。

在對鋼筋混凝土井壁進行數值模擬時,鋼筋混凝土井壁模型(釆用Mohr-Coulomb 模型)的材料參數參照模擬實例,并結合國內外學者的模擬經驗,確定不同標號混凝土在模型中參數,見表3。

表3 鋼筋混凝土筒壁巖層參數

2.2 模擬結果分析

(1)井筒位移變形統計

在不同井壁混凝土標號(強度)下,井筒穿煤層位置最大變形量出現在煤層附近。井筒過1 號煤層、2 號煤層后,變形量分布呈明細夾層現象,靠近軟弱巖層(泥巖、煤層)出現變形增大的趨勢。1 號煤層處的井筒最大變形量由21.0 mm 逐漸減少到了5.1 mm,2 號煤層處的井筒最大變形量由21.3 mm 減少到7.6 mm,降幅分別達到75.7%、64.3%,控制效果顯著,如圖2。

圖2 井筒最大變形量

(2)井筒應力分布特征

井筒過1 號煤層、2 號煤層后,應力分布呈現明顯夾層現象,即出現應力集中,煤層承載應力較高。如圖3,隨著混凝土標號的升高,1 號煤井筒位置的最大應力由40.1 MPa 逐漸減到28.7 MPa,2號煤井筒位置的最大應力由43.8 MPa 減少到了27.5 MPa,降幅分別達到28.4%、37.2%,控制效果顯著,最大應力出現在煤層附近。

圖3 井筒最大應力值

(3)塑性區發育特性

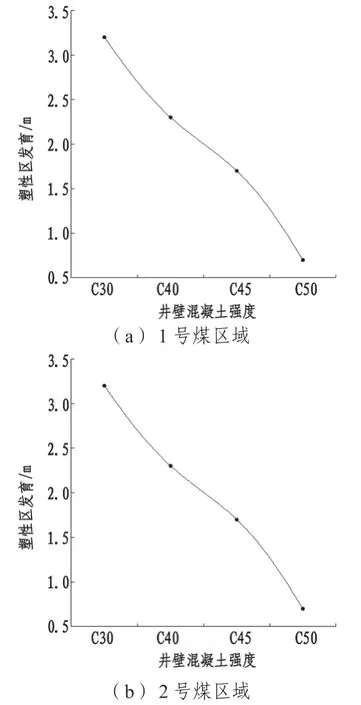

通過分析,靠近煤層區域的井筒圍巖為塑性區發育最顯著的位置。當混凝土標號自C30 增大到C50 的過程,1 號煤塑性區的最大發育深度自3.2 m逐漸減少到0.7 m 左右,減少約78.1%;2 號煤塑性區的最大發育深度自2.9 m 逐漸減少到0.9 m 左右,減少約69.0%,如圖4。

圖4 塑性區發育深度

3 結論

(1)采用數值模擬了井壁不同混凝土標號條件下分布特征,發現應力、塑性區、變形量分布存在明顯的夾層效應,煤層為支護的難點位置。

(2)在井筒最大變形量方面,混凝土標號C50 較C30、C40、C45 能同比減少約64%~75%、57%~67%、49%~54%;在最大應力方面,混凝土標號C50 較C30、C40、C45 能同比減少約28%~37%、18%~30%、5%~23%;在塑性區最大發育深度方面,混凝土標號C50 較C30、C40、C45能同比減少約68%~78%、52%~70%、30%~59%;C50 能將最大變形量控制在10 mm 以下,最大應力控制在30 MPa 以下,塑性區的最大發育深度控制在1 m 以內,可以有效控制井筒穿煤層期間的圍巖變形。