形式差異的外部概念支架對學生游戲化學習心流和效果的影響

喬愛玲 龔鑫 韓涵

[摘? ?要] 游戲化學習作為一種新型學習模式,能有效發揮游戲的教育價值并兼顧教學的知識傳遞性與學習趣味性的特點,提高學習者的積極性和參與度。文章基于概念支架理論,針對“裝機模擬器(PC Building Simulator)”游戲設計了圖文和視頻兩種外部概念支架,采用準實驗研究法研討不同支架條件下的學習者在游戲化學習過程中的心流體驗和學習效果。結果表明:在游戲化學習環境中,外部概念支架能夠幫助學習者在游戲內容和學科知識之間建立聯系;同時,外部概念支架與無支架相比,學習者在游戲化學習過程中的學習效果存在顯著差異;圖文版外部概念支架使學習者在游戲化學習過程中的心流體驗顯著提高,并且學習者的心流體驗與學習效果之間存在正相關性。

[關鍵詞] 游戲化學習; 概念支架; 心流體驗; 學習效果

[中圖分類號] G434? ? ? ? ? ? [文獻標志碼] A

[作者簡介] 喬愛玲(1978—),女,吉林吉林人。教授,博士,主要從事信息技術教育、信息技術與課程整合的相關研究。E-mail:qiaoal@126.com。

一、引? ?言

近年來,學者們深入游戲化學習研究領域,致力于設計一種教育與娛樂共存的游戲學習模式。但將教育游戲整合到正式學習環境的主要挑戰是如何幫助師生將游戲概念與課堂知識順利建立聯系的同時,并保持對游戲敘事的參與度。已有研究發現,運用外部概念支架補充游戲,能有效構建游戲內容和學科知識之間的鏈接[1]。

從表現形式上看,概念支架可分為范例、問題、建議、指南和圖表等[2]。然而概念支架也不局限于上述分類,現有研究中所設置的概念支架多為圖文形式,鮮有研究視頻型概念支架在游戲化學習中的作用。本研究根據“裝機模擬器”游戲的內容及特點設計圖文、視頻兩種形式的外部概念支架,并通過學習者的游戲心流體驗與學習效果的表現檢驗不同形式的概念支架對游戲化學習的影響,以期為教育游戲設置適宜的學習支架,有效提升學習者學習體驗和效果。

二、概念界定與研究綜述

(一)模擬游戲

游戲化學習(Game-based Learning)狹義上理解為將游戲類活動,特別是電子游戲應用于學習中[3]。根據游戲特點,分為冒險類游戲、模擬類游戲、競爭類游戲、合作類游戲以及商業管理類游戲等[4]。當前,模擬類游戲被廣泛應用于教育領域。Adevemi等人表示,模擬游戲是一種桌面游戲或其他類型的游戲[5]。它與現實相似系統契合,為學習者提供應用知識技能的實踐機會。模擬游戲輔助的教學活動,是在教學規則和程序的指導下,使用有形的用戶界面,以互動的方式模擬真實世界中的環境與事件[6]。因此,基于模擬游戲的學習是一種安全性高、效率高且成本低的學習方式[7],有助于提升課程創新性,培養學習者高階技能,如數據分析、戰略規劃和解決問題等技能[8]。

(二)心流體驗與學習效果

游戲通過為學習者提供激勵興趣和愉快的學習體驗以展現其獨特的教學潛力。美國芝加哥大學Csikszentmihalyi于1990年首次提出“心流體驗(Flow Experience)”,簡稱“心流”。心流,是指在全身心投入某項事務時,伴隨而生的一種心理活動或狀態[9]。當知識技能與游戲難度互相匹配的條件下,學習者更易被游戲吸引并在通過努力贏取積分的過程中進入忘我學習狀態,從而可能產生心流[10]。Rieber認為,游戲組件與使“心流”成為可能的活動有關[11]。Kiili同樣表示,當學習者在游戲化學習中產生心流體驗,可認為在此過程中游戲會對學習者產生一定的積極影響[12]。

本研究以李丹對學習效果的定義為基礎,將游戲化學習效果定義為學習者在游戲中知識技能、實踐操作以及價值觀念方面所提升的能力[13]。Hursen等人探究模擬游戲對學習者物理學業成績的影響,發現模擬游戲提高了學習者的學業成績[14]。Iwuanyanwu通過對中學生的準實驗研究,確定了模擬游戲對生物學習成績產生積極影響[15]。Vlachopoulos等人的研究結果顯示,游戲和模擬對學習既定目標有積極效果[16]。眾多學者研究表明,采用模擬游戲輔助教學可以有效促進學習者的學習效果。但游戲學習中的知識通常隱含表示于游戲視覺、控制和反饋機制,不會自發地轉化為與學校知識相關的顯性理解。相較于在學校教育中,學習者將自身直觀理解映射到學科概念以參與涉及正式語言和符號等明確知識的表示,游戲化學習效果不易顯現[17]。因此,有必要在學習者進行游戲化學習時添加一定的策略,以促進學校教育中游戲化學習的應用,提升學習者的學習效果。

(三)游戲化學習中的概念支架

1976年,Wood最早提出“支架”理念,用以形容類似同行、成人或已取得某些成就的人所提供的有效支持[18]。20世紀70年代末,布魯納基于維果斯基“最近發展區”理論,將建筑行業的“腳手架(Scaffolding)”比作給予學習者的學習支持。支架式教學將提示內容、理解材料、學習任務以及教師和同伴支持等進行系統排序,為學習者搭建階梯以優化學習過程和體驗。支架式教學中所采用的各種支架,按照功用,可大致劃分為四類:概念性支架、策略型支架、元認知支架和動機支架[19]。其中,“概念性支架(Conceptual Framework)”是在學習者構建知識時提供的一種概念性支持框架[20]。

Hogan等人認為,支架通過直接暗示或間接提示、問題提問、建構模型、主題講述或討論等形式提供幫助[21]。因此,為學習者提供與游戲有關的輔助方法可以促進對游戲內部內容的使用。Charsky等人以概念圖的形式的概念支架作為內部元素來補充設計游戲,卻降低了學習者的學習動機[22]。這是因為游戲內部支架強化了學習者游戲時的外部動機,將其注意力集中在學習概念的難度上,從而降低了“心流”狀態。

游戲化學習中的心流體驗與學習效果間的關系的實證研究也相當有限,有待進一步加以驗證。Broza等人提出,游戲兼顧學習者的學習效果和體驗的解決辦法是在游戲中提供外部概念支架,幫助學習者關注所需知識,并有意識地與已有學科知識逐步建立聯系[1]。Mayer等人在游戲之前,向學習者提供游戲中使用的概念圖形,結果顯示這種方法幫助學習者在模擬游戲中表現優異[23]。此外,在游戲前提供腳手架策略來促進掌握目標內容,可以避免在游戲期間頻繁搜索概念支架。

總之,需更好地理解基于支架的游戲化學習的現實意義和情感效果,才能設計出一種在促進學習的同時保持心情愉悅和游戲流暢的支架。嵌入游戲化學習的支架可使用文本或音視頻等形式增加多元性[24]。外部概念支架作為一種學習支架形式,預先將知識加以組織和排列以幫助學習者有序掌握學習內容、完成游戲任務。而提前閱讀支架則可以幫助學習者形成宏觀結構,存儲學習過程中的信息[25]。因此,本研究基于Broza等人的研究,并選擇在游戲化學習開始前為學習者呈現外部概念支架,探討圖文和視頻兩種形式的概念支架對學習者心流體驗和學習效果的影響。

三、研究設計

根據前面對外部概念支架的分析,借鑒Sweetser和Hong的相關量表編制心流體驗量表,并以游戲化學習為核心設計計算機硬件知識測試卷,為測量形式差異外部概念支架對學習者游戲化學習心流和效果的影響奠定基礎。

(一)實驗情境與研究問題

本研究選用的是由Claudiu Kiss,The Irregular Corporation制作,The Irregular Corporation發行的一款教育類模擬裝機游戲——“裝機模擬器(PC Building Simulator)”。該模擬游戲以第一視角引導計算機初學者了解計算機配件的功能和裝配過程,學習者從最簡單的問題診斷做起,按照自己的意圖裝配理想的計算機。

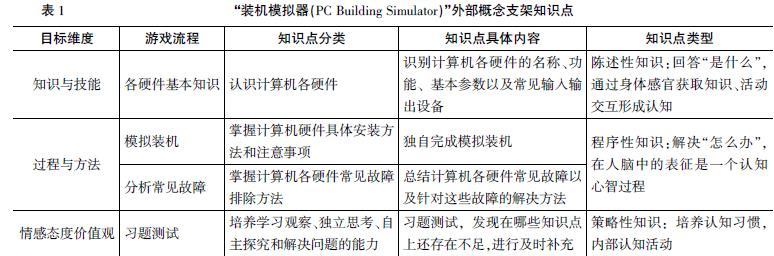

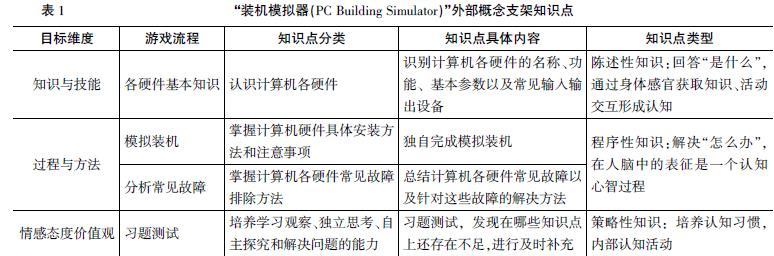

CPU、內存、主板、硬盤、顯卡等硬件設備作為計算機核心部件,集中于主機箱內部,這阻礙了學習者掌握其基本概念。本研究基于“裝機模擬器(PC Building Simulator)”設計外部概念支架,致力于幫助學習者理解、獲取和應用計算機硬件的相關知識。同時,該外部概念支架建立在學習者智力的“最近發展區”上,包含了廣義知識觀下的陳述性知識、程序性知識和策略性知識[26],旨在逐步將學習者的智力和思維提升到更高水平。支架所包含的詳細知識點見表1。

陳述性知識、程序性知識和策略性知識遵循不同的設計原則[27]。其中,基于陳述性知識的視頻版外部概念支架在于為學習者構建總體框架,因此,設計應遵從界面簡單、圖例清晰、語言簡潔的原則。基于程序性知識的視頻版外部概念支架在于為學習者提供操作指引,因此,設計應遵從畫面易懂、步驟完整的原則。基于策略性知識的視頻版外部概念支架則主要應用圖文等形式來表征相關信息,營造教學情境。

為保障實驗的科學性,依據上述設計原則,研究者首先編寫完成視頻版外部概念支架的腳本,再制作完成視頻形式,而圖文版外部概念支架則是視頻腳本的簡化圖片和語言,保證在形式上的差異外,兩種外部概念支架的內容知識點一致。此外,研究目的是檢驗添加外部概念支架(以圖文或視頻形式,引入正式的知識表示)是否有助于學習者在游戲化學習中提升心流體驗和學習效果。同時,為了解無外部概念支架、外部概念支架(圖文版)和外部概念支架(視頻版)這三種不同支架條件的異同,研究以下問題:

(1)不同形式外部概念支架條件下學習者游戲化學習心流體驗有何差異?

(2)不同形式外部概念支架條件下學習者游戲化學習效果有何差異?

(3)不同形式外部概念支架條件下學習者游戲化學習心流體驗是否與其效果相關?

(二)研究工具選擇與修訂

1. 心流體驗量表

“心流體驗”是指在進行某項難度適中的活動時產生的最優體驗。研究者結合本研究的游戲情境改編郝曉禹所編制的游戲心流體驗量表[28],并主要參考Sweetser提出的游戲心流(GameFlow)標準,其包含控制感、反饋、沉浸、注意力、清晰的目標、挑戰、社會交互、游戲者的技能等八個要素[29],以及Hong等人研究時編制的心流量表,包括專注、控制感和樂趣三個維度[30]。基于以上標準量表,建構了適用于本研究游戲情境心流體驗量表,包括反饋、樂趣、沉浸感、控制感四個維度,共14題,采用七點計分李克特量表,總分為各個維度總分之和,滿分98分。其中,得分與心流體驗指數成正比。

本問卷的信度為0.925,具有良好的信效度。本研究旨在通過了解形式差異外部概念支架在游戲化學習中的應用情況,驗證支架對游戲心流的效果,以期為游戲中添加支架提供新的設計方向和思路。

2. 計算機硬件知識測試卷

本研究依據游戲化學習效果的定義,從知識與技能、過程與方法以及情感態度價值觀三維目標的要求設計測試卷:認識計算機各硬件(知識與技能);掌握計算機硬件組裝技能,掌握計算機各硬件常見故障排除方法(過程與方法);形成學生自主探究和獨立解決問題的能力(情感態度價值觀)。實驗前后,被試需完成計算機硬件知識的測驗,并以測驗成績作為學習效果的評價指標。具體知識點同“‘裝機模擬器(PC Building Simulator)外部概念支架知識點”(見表1)。

(三)研究對象與實施過程

本研究隨機選取河北省S中學初一年級的111名學習者作為研究對象,平均年齡13歲。學習者曾學習過有關計算機硬件的基礎知識,擁有操作計算機游戲軟件的能力,能在教師的指導下成功下載相關資源且解壓縮,并獨立完成試卷作答。在此基礎上,研究者把學習者平均分配到合適的情境中開展實驗探究,分為三種實驗條件,A組:無外部概念支架;B組:外部概念支架(圖文版);C組:外部概念支架(視頻版)。

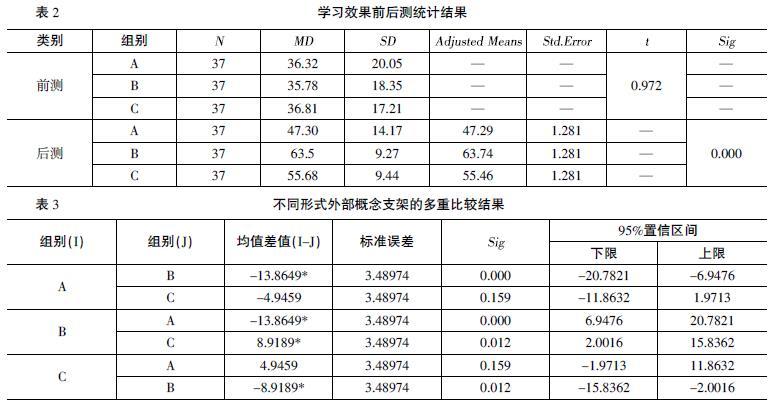

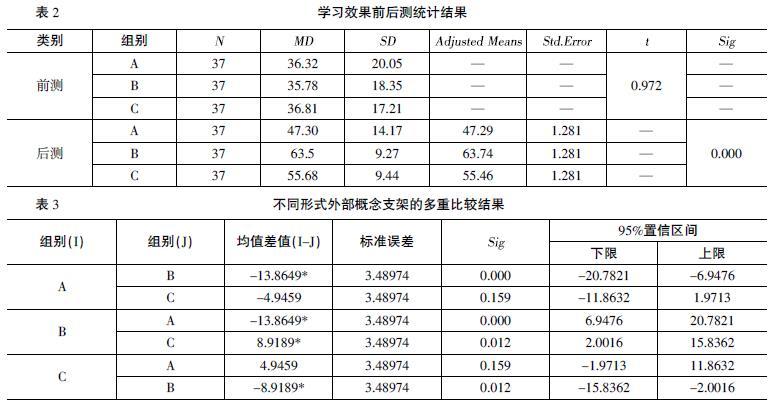

在正式實驗前,所有實驗對象需填寫計算機相關硬件知識前測試卷,根據單因素方差分析(見表2),顯示三組學習者的學習效果前測成績沒有顯著性差異(t=0.972>0.05),并提供給B組和C組10分鐘用于閱讀和熟悉外部概念支架;實驗中,每組的正式實驗時間為40分鐘,在實驗過程中不可以查閱先前提供的外部概念支架;實驗后,所有實驗對象填寫計算機硬件知識后測問卷并完成心流體驗測量量表。數據的錄入管理和統計分析采用SPSS 25統計軟件。

四、數據處理與結果分析

(一)不同形式外部概念支架條件下學習者心流體驗的差異分析

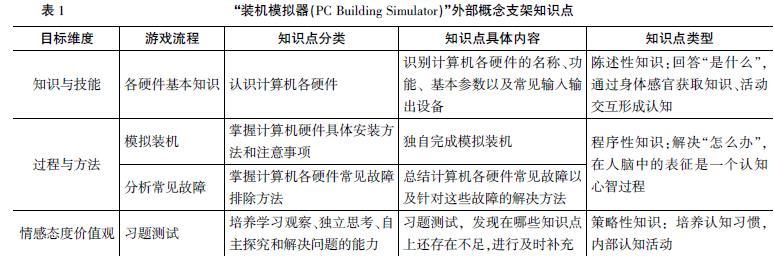

本研究對游戲化學習實驗中使用支架的情況進行了調查,以分析不同類型的支架策略如何影響學習者的心流體驗。對不同形式外部概念支架條件下學習者心流體驗進行單因素方差分析,結果發現,實驗條件對心流體驗有顯著影響(F=8.109,Sig=0.001<0.005),表明A、B、C組對心流體驗的影響差距具有統計學意義。在無支架條件、圖文版外部概念支架條件和視頻版外部概念支架條件下的平均值和標準差分別為M=62.00,SD=15.33;M=75.87,SD=11.48;M=66.95,SD=17.5。“圖文版”的表現明顯優于其他兩組在游戲后進行的心流體驗評估。

事后LSD(最小顯著差異方法)多重比較測試結果進一步表明(見表3),“圖文版”條件下的參與者的心流體驗顯著高于“無支架”和“視頻版”條件下的參與者,“無支架”和“視頻版”兩種情況之間差異無統計學意義(Sig=0.159>0.05)。也就是說,雖然提供支架策略對游戲產生的效果優于在游戲中不提供支架策略,但相較于圖文版條件,在游戲前添加視頻版外部概念支架會降低學習者在玩游戲時的心流體驗。

(二)不同形式外部概念支架條件下學習者學習效果差異分析

計算機硬件知識測試卷評價了外部概念支架差異條件下學習者游戲化學習效果。在正式實驗前,測得不同支架條件下學習者成績的平均值和標準差分別為M=36.32,SD=20.05;M=35.78,SD=18.35;M=36.81,SD=17.21(見表2)。單因素方差分析顯示三組計算機硬件知識前測成績沒有顯著性差異(t=0.972>0.05)。由此可知,在開展實驗前,三組學習者的計算機硬件知識水平并不具有差異性。

為確認學習者的學習效果是否隨時間推移而出現顯著性差異,我們對兩組學習者的后測學習效果進行了方差同質性檢驗,回歸齊性檢驗顯示,三組回歸齊性無差異(F=1.341,Sig=0.266>0.05)。

在此基礎上,采用單因素協方差分析(ANCOVA),以前測學習效果作為協變量,后測學習效果作為因變量,檢驗三組后測學習效果的差異,由此比較三種支架條件在游戲內容中學習效果的差異。調查發現(見表2),在控制了協變量的影響后,后測學習效果的修正均值和標準誤差分別為A=47.29,S=1.281;A=63.74,S=1.281;A=55.46,S=1.281。不同組別之間后測學習效果存在顯著性差異(Sig=0.000<0.05)。在使用LSD方法進行事后比較后,“圖文版”的學習效果后測得分顯著優于“無支架”和“視頻版”(Sig=0.000<0.001)。結果表明,“圖文版”輔助比“無支架”和“視頻版”對學習者的學習效果有更好的影響。此外,“視頻版”的測試后得分也顯著高于“無支架”(Sig=0.000<0.001)。這一發現表明,在游戲過程中提供圖文和視頻支架對學習者的學習有更好的影響。

進一步對前后測學習效果差值進行對比:圖文版外部概念支架的前后測平均學習效果差值的絕對值最大(27.72),視頻版次之(18.87),無支架差值的絕對值最小(10.98)。這說明三種外部概念支架條件下圖文版學習效果最好,視頻版次之,無支架的學習效果最差。

(三)游戲化學習心流體驗與學習效果的相關分析

從統計結果看出,在無支架條件下,學習者的心流體驗與學習效果之間并沒有相關關系(r=0.049,p=0.772>0.05)。這可能是本實驗中游戲的認知難度較高所導致。在圖文版外部概念支架條件下,學習者的心流體驗與學習效果存在明顯的正相關關系(r=0.536,p=0.001<0.05)。筆者將心流體驗作為自變量,后測學習效果作為因變量進行線性回歸分析,結果可以看出,心流體驗進入回歸模型,調整后的R2為0.287,標準誤差為8.838,說明自變量心流體驗和因變量后測學習效果之間存在線性相關關系;F為14.086,其相伴概率為0.001,說明回歸效果顯著。由此可得一元回歸方程為:后測學習效果=30.705+0.432×心流體驗,這表明學習者在游戲中的心流體驗變為一個單位時,其學習效果的結果變為0.432個單位。在視頻版外部概念支架條件下,學習者的心流體驗與學習效果之間并沒有相關性(r=0.238,p=0.156>0.05)。

五、研究結論與建議

(一)研究結論

本研究在模擬游戲中添加外部概念支架對學習者在游戲后解決正式計算機硬件知識能力以及對學習者心流的影響,并研究了心流體驗和學習效果之間的關系,得出以下結論:

1. 圖文版外部概念支架的提供能顯著提高學習者的心流體驗

研究結果顯示:“圖文版”條件下的學習者的心流體驗顯著高于“無支架”和“視頻版”條件下的學習者的心流體驗。在游戲前明確呈現圖文版外部概念支架——計算機硬件的概念及其關系,會促使學習者在游戲過程中形成這些概念與游戲行動和反饋之間的聯系。由此得出,圖文版外部概念支架可提升學習者在科學知識學習過程中的心流體驗。這一結果與Broza等學者關于外部概念支架的研究結果是一致的[1]。

2. 外部概念支架的提供能顯著提高學習者的學習效果

本研究發現,兩種形式的外部概念支架都能夠有效提高游戲化學習的學習效果。外部概念支架幫助學習者將模擬游戲中的內容與已有的知識結構聯系起來,起到提前組織的作用。這與以往對游戲化學習的研究文獻結論相似,認為在教育游戲中設置合適的支架,可以對游戲化學習產生積極的影響[31]。盡管學習者在游戲化學習后學習效果有了一定的提升,但整體得分水平相對較低。這可能是因為學習者在玩游戲時,沒有形成概括和對潛在知識的整體理解。并且,學習者可能不會自發地在游戲概念和學科概念之間建立聯系。

此外,“圖文版”的效果要優于“視頻版”。本研究認為,存在這種現象的主要原因是兩者呈現方式有異。圖文呈現可以更好地讓學習者理解概念;視頻呈現對學習者的視聽水平要求較高,需要學習者視聽覺同時參與信息加工,會降低學習者對概念性知識學習的注意力,從而影響學習效果。

3. 圖文版外部概念支架條件下游戲化學習的心流體驗與學習效果成正相關

研究發現,在不提供外部概念支架條件下,心流體驗通常與游戲后的實際學習效果無關。這與大多數研究結論相反,李建生關于教育游戲研究提出心流體驗與學習成效之間存在顯著正相關關系[32]。造成脫節的一個關鍵原因,可歸咎于學習本身(即學習計算機硬件及如何組裝計算機),因為,游戲中的“學習”有多種含義:非正式學習與正式學習的比較、感知學習與實際學習的比較。在本研究中,心流體驗預測了學習者對游戲中非正式學習的認知,但并未顯著影響他們的正式學習成績。也許更高水平的心流體驗會增加學習者繼續有意義地參與支架和隨后的學習效果評估的可能性,但無法顯著提升他們的學習效果。

只有為游戲添加支架后,心流才會對學習效果起到促進作用。圖文版外部概念支架條件下,心流體驗與學習效果成正相關性,根據這一現象,證明了心流可能通過激勵學習者為之后的學習作準備而起到促進正式學習效果的作用。但在視頻版外部概念支架條件下,心流體驗通常與游戲后的學習效果無關,這也許是因為更高的認知努力降低了學習者對概念的理解,并增加了學習者對從支架中所了解到的有效知識的評估難度,從而影響了他們的學習效果。

(二)建議

1. 創建游戲難度調整系統以提高心流體驗

在教育游戲中,心流體驗不僅與游戲難度有關,也與教育內容的難度有關[33]。游戲難度是指游戲機制設置的復雜性,而教育內容的難易程度與學習者先前的知識儲備有關。如果游戲難度遠高于或遠低于學習者目前的能力水平,學習者則會因遭受挫折或感到無趣而降低心流體驗和學習效果。除此之外,由于學習者對游戲內容和技巧認知逐漸積累,能力不斷提升,在游戲中的心流體驗會呈現漸升的動態過程。因此,需要加強游戲本身的階梯式難度以自適應學習者能力的改變。

建議教師提供適應性反饋和彈性協助,創建面向學習者的動態調整系統,能夠以學習者個人步調進行游戲,以營造一種“主動式”環境:通過潛意識選擇找到適合自己的游戲體驗,進而獲得最大的樂趣。

2. 明確游戲支架設置原則以改善學習效果

研究結果表明,為加強游戲隱性知識和學校正式知識間的關聯,外部概念支架需促進單元教學內容融合,形成結構化知識,以幫助學習者從游戲中獲得更深層次的知識。

基于計算機的支架設計原則與數字游戲中的支架設計高度相關,然而,為游戲設計支架會因游戲媒介的特殊特性需要額外的設計原則[22]。本文深入分析研究結果,提出以下設計原則:首先,可通過改變相關學科概念的表現方式來實現與游戲敘述間的關聯。例如:將學科概念與游戲內容進行聯系,讓學習者在游戲情境中習得并應用知識。也可由游戲角色引入,學習者應用學科知識幫助游戲角色解決游戲問題。其次,為了使支架在視覺上與游戲世界相關聯,可將游戲視覺效果和互動元素整合到腳手架中。支架被設計成圍繞游戲的一部分,將其對游戲的理解與課程概念相聯系,成為指導學習者提高學習效果的方法框架。

3. 積極采用模擬仿真技術以滿足學習者需求

模擬游戲提供了在傳統教學環境中不容易捕捉到的高水平互動性。實踐證明,該模擬游戲能夠有效緩解計算機硬件裝配實驗教學資源不足、設備損耗和安全等難題。沉浸式擬真環境可輕易獲取和收集多維度的反饋信息,對學習者的不當操作進行即時響應,引導學習者進行刻意練習,有效提高技能熟練度以及對各種突發狀況的應急能力。

仿真模擬游戲作為一種模擬仿真技術彌補傳統教學的步驟,支持體驗式學習,將理論知識與實踐相結合,豐富了教育教學的輔助手段。在過程中,學習者能夠通過一種積極、關鍵的學習方法進行問題解決,獲得知識;同時,仿真模擬游戲在保持學習興趣的前提下,激發學習者的創造性思維和實踐能力,是一種非常成功的新型教學方式。

[參考文獻]

[1] BROZA O, BARZILAI S. Learning in the technological era: proceedings of the 6th Chais Conference on Instructional Technologies Research[C]//Ra'anana, Israel: The Open University of Israel, 2011:92-100.

[2] 厲毅.遠程教育中教學支架的表現形式和具體應用[J].河北廣播電視大學學報,2010,15(3):1-4.

[3] 陳博殷,錢揚義,李言萍.游戲化學習的應用與研究述評——基于國內外課堂中的“化學游戲化學習”[J].遠程教育雜志,2017,35(5):93-104.

[4] 卞云波,李藝.歐美電腦游戲與教育應用研究狀況綜述[J].電化教育研究,2008(6):69-75.

[5] ADEVEMI B A, AJIBADE Y A. The comparative effects of simulation games and brainstorming instructional strategies on junior secondary school students' achievement in social studies in Nigeria[J]. African research review, 2011, 5(3):64-80.

[6] 譚金波,王廣新.青少年數字化游戲選擇行為與學習策略研究[J].電化教育研究,2014,35(7):114-120.

[7] LOVELACE, KATHI J, EGGERS, et al. I do and i understand: assessing the utility of web-based management simulations to develop critical thinking skills[J]. Academy of management learning & education, 2016, 15:100-121.

[8] RANCHHOD A, GUR?魤U C, LOUKIS E, et al. Evaluating the educational effectiveness of simulation games: a value generation model[J]. Information sciences, 2014, 264:75-90.

[9] 尚俊杰,裴蕾絲.重塑學習方式:游戲的核心教育價值及應用前景[J].中國電化教育,2015(5):41-49.

[10] 陳欣.心流體驗及其研究現狀[J].江蘇師范大學學報(哲學社會科學版),2014(5):150-155.

[11] RIEBER L P. Seriously considering play[J]. Educational technology, research and development, 1996, 44(2):43-58.

[12] KIILI K. Digital game-based learning: towards an experiential gaming model[J]. Internet & higher education, 2005, 8(1):13-24.

[13] 李丹,張俊超.學生投入視角下學生類型對學習效果的影響研究——基于H大學本科生學習與發展調查[J].高等工程教育研究,2016(4):117-123.

[14] HURSEN C, ASIKSOY G. The effect of simulation methods in teaching physics on students' academic success[J]. British journal of educational technology, 2015, 7(1):87-98.

[15] IWUANYANWU G O, OBEKA S S, LAKPINI M A. Effects of simulation games strategy on academic performance in biology among secondary school students in Zaria, Nigeria[J]. Journal of research in national development, 2016, 14(1):1-6.

[16] VLACHOPOULOS D, MAKRI A. The effect of games and simulations on higher education: a systematic literature review[J]. International journal of educational technology in higher education, 2017, 14(1):22.

[17] CLARK D B, NELSON B C, CHANG H Y, et al. Exploring newtonian mechanics in a conceptually-integrated digital game: comparison of learning and affective outcomes for students in Taiwan and the united states[J]. Computers & education, 2011, 57(3):2178-2195.

[18] WOOD D J, BRUNER J S, ROSS G. The role of tutoring in problem solving[J]. Journal of child psychology and psychiatry, 1976, 17(2):89-100.

[19] 潘星竹,姜強,黃麗,等.“支架+”STEM教學模式設計及實踐研究——面向高階思維能力培養[J].現代遠距離教育,2019(3):56-64.

[20] 梁愛民.“可理解性輸入”與“最近發展區”概念支架類型研究[J].濟南大學學報(社會科學版),2010,20(4):33-36.

[21] HOGAN K, PRESSLEY M. Scaffolding student learning: instructional approaches and issues[M]. Cambridge, MA: Brookline Books,1997.

[22] CHARSKY D, RESSLER W. Games are made for fun: lessons on the effects of concept maps in the classroom use of computer games[J]. Computers & education, 2011, 56(3):604-615.

[23] MAYER R E, MAUTONE P, PROTHERO W. Pictorial aids for learning by doing in a multimedia geology simulation game[J]. Journal of educational psychology, 2002, 94(1):171-185.

[24] 張哲.數字化游戲的學習支架設計與開發[D].濟南:山東師范大學,2014.

[25] KINTSCH W. The role of knowledge in discourse comprehension: a construction-integration model[J]. Psychological review, 1988, 95(2):163-82.

[26] 周志平.論程序性知識及其教學[J].教育理論與實踐,2001(4):50-53.

[27] 吳杰,李雨霞,湯泳山.基于支架式教學的微視頻設計與應用探究——以“計算機與信息技術基礎”課程為例[J].教育現代化,2020,7(19):164-166.

[28] 郝曉禹.基于心流體驗理論的VR游戲體驗影響因素研究[D].杭州:浙江大學,2018.

[29] SWEETSER P, WYETH P. Gameflow: a model for evaluating player enjoyment in games[J]. ACM computers in entertainment, 2005, 3(3): 1-24.

[30] HONG J C, PEI-YU C, SHIH H F, et al. Computer self-efficacy, competitive anxiety and flow state: escaping from firing online game[J]. Turkish online journal of educational technology-TOJET, 2012, 11(3):70-76.

[31] 吳建華,馬祥濤,陳雅楠.信息素質教育游戲中的學習支架研究[J].圖書情報工作,2014,58(23):69-75.

[32] 李建生,喬小艷,李藝.教育游戲中心流體驗與學習成效的關系[J].現代遠程教育研究,2013(1):85-89.

[33] SAMPAYO-VARGAS S, COPE C J, ZHEN H, et al. The effectiveness of adaptive difficulty adjustments on students' motivation and learning in an educational computer game[J]. Computers & education, 2013, 69: 452-462.