中日言語沖突會話的不禮貌策略對比分析

——以日劇和國產翻拍劇《誰說我結不了婚》為例

李艷茹 肖婷婷

(大連外國語大學 遼 寧 大連 116044)

日常生活中不可避免地會有一些沖突性的場合,它們或是顯性的,或是隱性的,尤其是在跨文化交流中,由言語表達形式導致的分歧更為常見。在跨文化交流中,具有分辨不同言語表達形式、了解不禮貌語言特征的能力,對緩和沖突、實現和諧的人際關系將起到重要的作用。近年來,禮貌理論分析下的研究比較多,針對不禮貌策略的研究相對較少。另外,在不禮貌策略分析研究中,中美、中英對比研究較多,中日研究很少。基于此,本文開展了中日言語沖突會話的不禮貌策略對比研究。本文所指的“不禮貌”是言語會話中的不禮貌言語,不涉及對不禮貌行為的研究。

一、研究現狀

Brown &Levinson(1978)[1]對禮貌、面子進行研究時指出,每個人都極力維護公眾自我形象,這個形象或面子可以被維持、被提升,也可以被損壞。Culpeper(1996)[2]認為,不禮貌是有意攻擊聽話人,并導致沖突的交際策略。為了進一步闡釋言語交際中的不禮貌現象,他提出了包含五大策略的不禮貌框架:直接不禮貌策略(bald on record impoliteness);積極不禮貌策略(positive impoliteness);消極不禮貌策略(negative impoliteness);間接不禮貌策略(off-record impoliteness);拒絕執行禮貌策略(withhold politeness)。這個不禮貌模式具有一定的開創性,但由于受到Brown &Levinson的禮貌框架影響較大,一定程度上過于理想化,對不禮貌使用的語境因素考慮不到位。此后,Culpeper等(2003)[3]在這個經典模式的基礎上,不斷進行修正和完善,提出“多元—動態策略不禮貌模式”,擴大語境范疇,將交際參與者和不禮貌交際的情景語境納入語境范疇,考察不禮貌的策略特點,并考慮到參與者在多輪話語交際中對不禮貌的反應。他們要么選擇對面子攻擊話語進行回應,要么選擇不回應。交際參與者之間的互動也是各種語境因素之間互動的反映。但是,Culpeper等學者在2003年提出的這個模式也有缺陷,例如對選擇“不禮貌回應”之后的情況研究不足,也沒涉及言語互動過程中的起始問題等。不禮貌研究擺脫了傳統的研究范式,并得到快速發展(Culpeper et al.,2017:5),越來越多的學者不斷呼吁和努力構建不禮貌的理論框架(Culpeper,1996;Bousfield,2008;Haugh,2009),不禮貌的研究范圍日益擴大,涉及更為廣泛的語言使用,如“取笑”(Haugh &Bousfield,2012)、“譏諷”和“取笑”(Leech,2014)、“詼諧嘲弄”(Haugh,2014)等。于是,語用學領域權威期刊Journal of Pragmatics近十年來刊載了較多相關話題的研究論文。[4]

二、分析框架

(一)不禮貌言語策略

1.直接不禮貌:在危急的場合下直接使用面子威脅策略,有意地對他人產生面子威脅。

2.積極不禮貌:損害對方的積極面子。包括:忽視、怠慢對方;將對方排除在活動之外;孤立對方;不感興趣,不予關心、同情;使用不恰當的身份標記;使用模糊難懂的語言表達;找碴,尋求分歧;令對方感到不適(沉默、開玩笑、說悄悄話);使用禁忌語言;謾罵。

3.消極不禮貌:損害對方的消極面子。包括:恐嚇;表現優越感,輕蔑或者嘲笑對方;侵犯他人空間(字面上侵犯或者用比喻的方式侵犯);明確地將對方與負面因素聯系起來;公然記仇;打擾、妨礙對方(肢體上或者言語上)。

4.間接性不禮貌:也稱諷刺、虛假性禮貌,僅為維護表面和諧關系,不真誠。

5.拒絕執行不禮貌:也稱抑制性禮貌,保持沉默、不予回應。

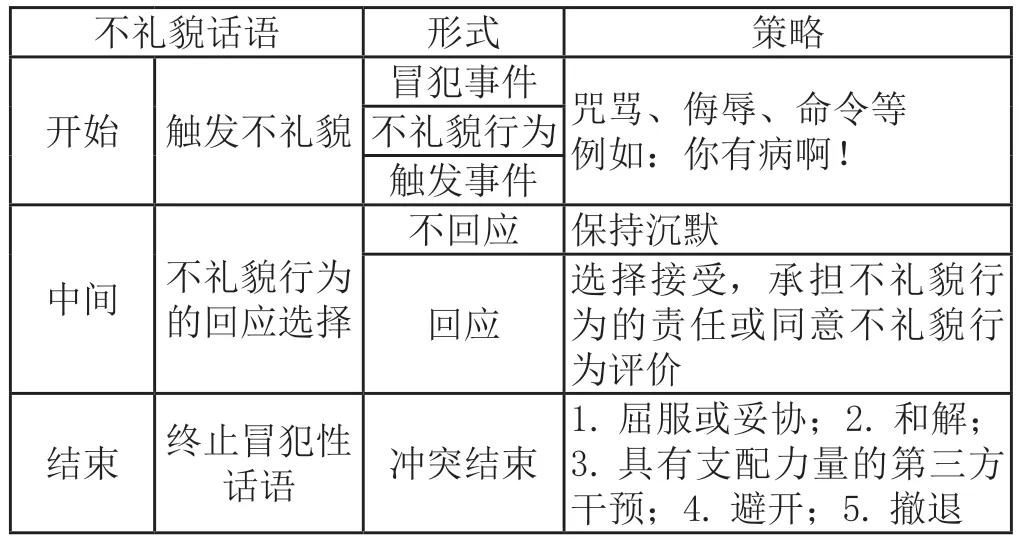

(二)不禮貌動態擴展模型[5]

表1 不禮貌動態擴展模型

三、語料分析

近年來,中日翻拍劇數量不斷增多,去外國化的趨勢越來越明顯,翻拍劇質量逐年提高,并得到市場的認可。選取翻拍劇進行語料分析,便于對兩國相似生活化場景的語言表達的異同進行分析。《誰說我結不了婚》這部劇首播于2020年,其原版來源日本在2016年放映的「私 結婚できないんじゃなくて しないんです」一劇,從時間上來看,相距較近,且與當前中日兩國的社會現狀較為契合,更符合真實的語境。其中,中國翻拍版本在原有日劇基礎上增添了其他女主敘事線,在以下的語境橫向分析中暫不考慮。

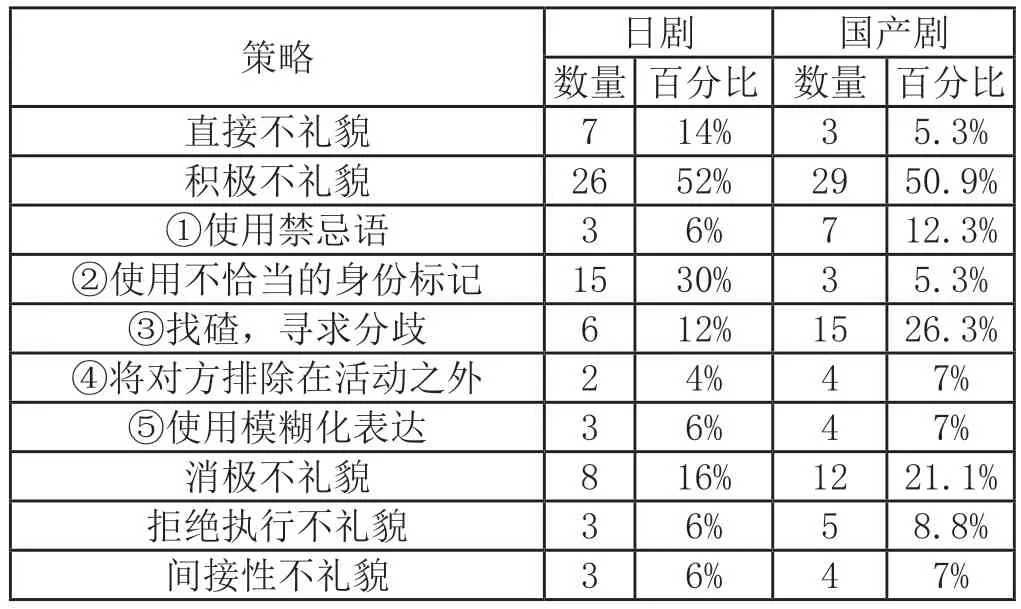

本研究將兩部電視劇中相似沖突場面的不禮貌會話整理出來,根據上述分析考慮到一個不禮貌會話中可能體現出多種不禮貌策略,最終分別從兩部劇中收集到六處相似的沖突性場面以及50次和57次的不禮貌策略應用。結果如表2所示:

表2 中日不禮貌策略的實施

通過表格可以看出在兩部劇的不禮貌策略中積極不禮貌占比過半,可以說是主流的表達策略。其中,日劇中使用不恰當的身份標記出現的次數最多;國產劇中找碴、尋求分歧的特點最為突出。同時在國產劇的分析中,消極不禮貌策略占比也比較明顯。而在中日語料的橫向對比中國產劇相較日劇更喜歡使用禁忌語,在比例中翻了一倍。

下面,將表格數據中具有突出特點的積極不禮貌、消極不禮貌策略詳細進行舉例分析:

(一)積極不禮貌策略

通過使用禁忌語言、找碴、冷落怠慢他人等方式來攻擊聽話者積極面子。

1.使用禁忌語

禁忌語是指使用強硬的辱罵性話語來直接表達不滿,具有極大的冒犯性,一般會加大沖突。例如:

國產劇背景:外部條件優秀的大齡未婚女主在去婚介所相親受挫以后,與好友來到一家餐館抱怨,吸引了一旁苦于尋找適齡未婚女研究對象的男主。于是,男主上前搭訕,想邀請女主作為自己的研究對象,并對女主的婚戀提出建議,卻被女主誤解為騙子,進而兩人發生爭執。

男:你想想看,你已經三十四歲了,還嫁不出去,還拿著一套所謂成年人的擇偶標準去評判別人對你真誠的心意。你討厭別人物化你,但其實你也是在物化別人。

女:你有病吧!

男:三十多歲的外表,裝著一顆十八歲的少女心,受了打擊還不知道反省,還把責任盲目推卸給別人。太好了!你就是我要找的怎么也結不了婚的那種女性的典型。

女:我不是結不了婚,我是不想結!

在這個片段中,男主指出女主的年齡劣勢及行為缺陷,以說教的方式惹怒了女主,她不再偽裝自己的不滿,選擇使用禁忌語“你有病吧”,強烈地表達了自己的不滿,這屬于進攻性的回應方式。后續男主跟進會話,從學術的角度為發現了一個新的典型研究對象而欣喜,殊不知他的話觸及了女主的敏感信息,引發女主的否定辯駁。

2.使用不恰當的身份標記

指在會話中突然轉變稱呼,來表達親疏關系以及情感的變化。例如:

日劇背景:作為事業有成的“黃金剩女”,女主角在參加了高中同學會及相親會后備受打擊,但她要強的個性不愿意接受現狀。女主和友人來到了一家品質餐廳,閑聊中對男性品頭論足,而忽略了對菜品本身的欣賞。她們對于男性偏頗的看法引起主廚男主的不滿,遭到男主的警告和長篇大論的辯駁,由此引發的一個沖突場面。

男:……

女:何、こいつ?関係ないでしょ?あなたには?

男:しかし、値踏みによってテンション下げた、お前は!

女:お前?……あのね、何、あなた?!私達のこと何も知らないで!

在這個片段中,男主以長篇大論的發言及輕蔑的稱呼激怒了女主,使用“你這家伙”等不禮貌的指代名詞,來表達不滿之情。這也是日語語言的突出特點之一,通過人稱的變化來表達說話人間的親疏遠近關系及情感變化,而在漢語的表達中這種情況不常出現。因為前文男主把女主的對話看作“沒有營養的廢話”,女主惱羞成怒,采取積極的不禮貌策略,使用不恰當的身份標記,在對男主的稱呼上進行改變,較為粗魯地抒發了自己的不滿情緒。男主進行了針鋒相對的回應,也在稱呼上進行改變,使用了相同的不禮貌策略進行還擊,極具代表性。

3.找碴,尋求分歧

指尋找對方的敏感話題進行辯駁,進而激怒對方。例如:

國產劇背景:女主在相親會上和相親對象關于工作問題發生爭執,惱羞成怒,爭執不下。于是男人找碴,轉而攻擊女主的穿著以及年齡,惹怒女主。女主便指出對方曾經離婚,沒有資格指責她。

男:唉,你別看你穿得挺像樣的,你這說話尖酸刻薄的,怪不得四十歲了還嫁不出去呀,我算明白了。

女:先生,首先我34歲,離40歲還差好遠呢。再說,嫁不出去怎么了,來這兒的嫁出去了嗎?你還離過婚呢!

在這個片段中,相親的雙方互相攻擊彼此的職業,最后男方轉而攻擊女方的穿著以及年齡,女方選擇攻擊男方離異的事實。雙方都選取了敏感話題進行辯駁,加劇了沖突。雙方都進行了積極回應,采取冒犯策略進行反擊。

(二)消極不禮貌策略

通過恐嚇、表現優越感、侵犯他人空間等方式,威脅聽話者的消極面子。例如:

國產劇背景:女主對男主的批評指正不予接受,惱羞成怒,憤然離席,并威脅不再繼續用餐,并給餐廳差評。

女:我不是結不了婚,我是不想結!(分歧,否定,直接反駁)

男:我……我是想幫你。(退出沖突,使用模糊表達)

女:什么破餐館啊,不吃了!(消極不禮貌,恐嚇,表達不滿)

男:……(沉默,不回應)

結果:給餐廳差評。

在這個片段中,“不吃了”就是消極不禮貌的體現,對于開店做生意的男主構成威脅。但男主沒有道歉挽回,選擇了沉默接受這樣的后果。沖突結束,以一方撤離、一方沉默應對而告終。

通過上述解讀,我們可以看出,在相似背景設定下的沖突會話中,多采用積極的不禮貌策略,占比分別達到52%和50.9%之多,沖突雙方以此來表達不滿,否定對方,進而提出自己的主張。在日劇會話不禮貌策略的體現中,使用不恰當的身份標記成為一個突出的特征。通過稱呼人稱的變換,我們可以看出人物關系以及說話人的情緒變化,這一點也與日語人稱多變的特點有關。而在中國的片段中,沖突場面多以出現禁忌語、謾罵為比較嚴重的現象,也是沖突矛盾點較為激化的體現。找碴、尋求分歧也成為一個特征,占比高達26.3%,體現出中國人吵架時針鋒相對的特征,通過話語中的分歧來進行攻擊。由此我們可以看出,即使使用了相同的不禮貌表達策略,受不同語言及人文影響,還是有著細微差別。在實際與日本人的交流中,我們要做到求同存異,在了解不禮貌話語的發展機制的基礎上,積極關注到沖突點的發生,在過程中盡量減少誤會。在今后的跨文化交際中,也應該充分認識到語言的表達差異,做到相互理解,能夠讀懂“言外之意”,避免不必要的分歧與沖突。

四、結語

本文采取了近年來最新的中日翻拍劇作為語料對比,分析了兩國相似生活化場景下,沖突場面中不禮貌策略的使用異同。中日兩國人民都多用積極的不禮貌策略表達不滿,否定對方,進而提出自己的主張。日本方面,會通過人稱變化來表現情緒與人物關系的變化;而中國方面,多使用禁忌語來表達情緒。即使在不禮貌的沖突場面中使用相同的策略,不同的文化背景也會導致具體使用中的細微差別。本文選取的片段貼近真實的社會生活,對跨文化交際中有效避免由沖突對話產生的不必要問題具有指導意義。不可否認,本文場景選取較為單一,人物關系設定也具有局限性,在后續的研究中應該擴大研究對象范圍,深入研究其理論與現實的適配性。