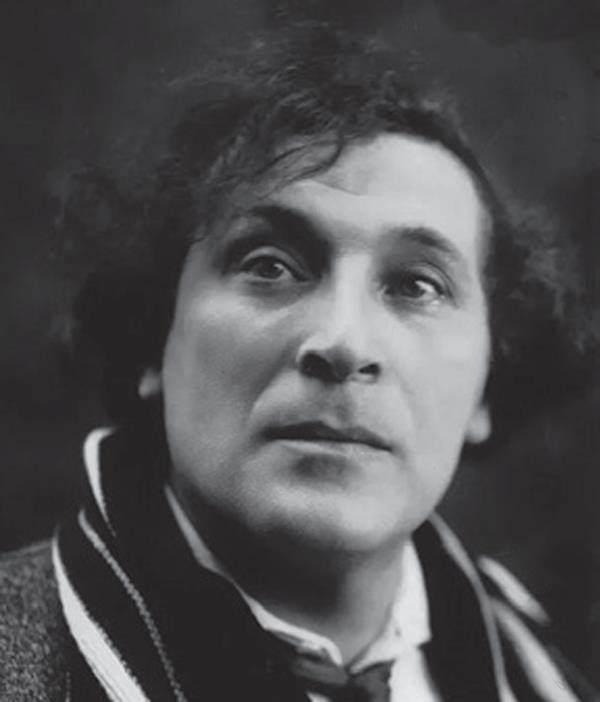

夏加爾:帶著翅膀的畫家

毛予菲

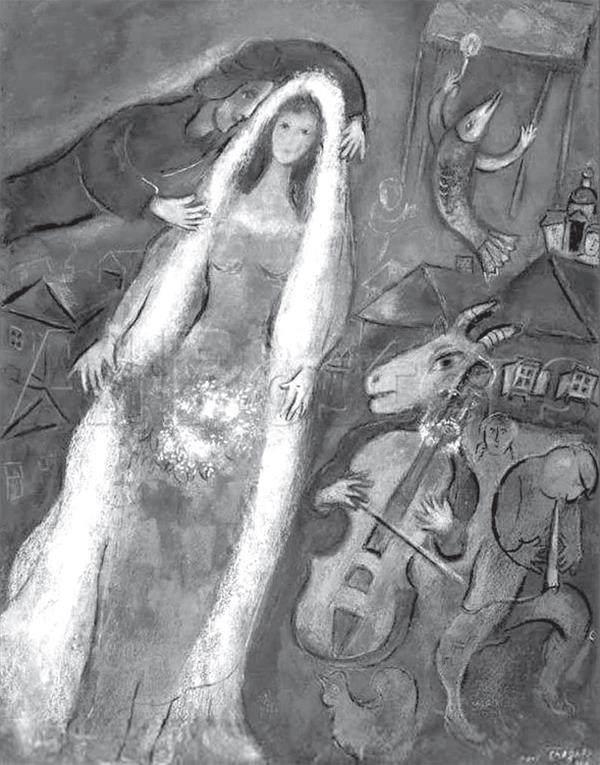

1999 年,一部愛情電影《諾丁山》,出人意料地讓馬克·夏加爾的名字開始廣為人知。電影里的那幅畫叫《新娘》。畫中,披頭紗的新娘、展開懷抱的新郎、拉提琴的山羊、背景里的小房子,都靜靜地飄浮在湛藍的天空中,讓人感受到甜蜜和溫柔。正如那句流行語:如果你對生活絕望,那就去看夏加爾吧;如果你不再相信愛情,那就去看夏加爾吧。

這就是夏加爾的魅力。

滿腦子都是飛起來的小人兒

1922 年,35 歲的夏加爾完成自傳《我的生活》,回顧了他的前半生。2003 年,《我的生活》中文版出版,在譯序中,翻譯家余中先寫道:他生活經歷遠比常人豐富,藝術才華也遠超常人,但始終保持了自己的特色,“唯一的夏加爾”就是這樣的一個人。

夏加爾生于1887 年的沙皇俄國,故鄉在維捷布斯克小鎮。父親是鯡魚搬運工,母親經營一家小雜貨鋪,這個猶太家庭雖然并不富裕,但夏加爾的童年時光卻很美好。

在《我的生活》中,他用歡脫跳躍的文字記錄了不少童年生活。寫外祖父,“爬到煙囪管道上,津津有味啃著胡蘿卜”;寫萊莉雅姨媽,“小鼻子長得像一個酸黃瓜”;寫隔壁唱詩班的小個子老頭兒,“時刻都在飄蕩,一會兒朝空中舞起,一會兒又朝地面垂下”。

夏加爾的回憶充滿畫意,不僅有時間地點人物,還帶著線條和顏色,每個人都是一幅肖像畫。

夏加爾長大后,表現出對繪畫的濃厚興趣。母親不同意,希望他繼承家里的小雜貨鋪。夏加爾不顧家里人反對,最終還是做出了學畫的決定。1906 年,19歲的他戰戰兢兢走進了畫家伊費達·培恩的工作室。

不過,他最初的藝術之路走得并不順。培恩推崇寫實的自然主義流派,在他的畫室里,東一處西一處,擺放的都是用石膏做成的希臘人頭像、胳膊、大腿,這和夏加爾腦海里飄浮的小人兒相去甚遠。沒過兩天,夏加爾就后悔了,“這不是我以后要走的路”。

在培恩畫室待了一段時間,夏加爾去了圣彼得堡,但學畫的環境還是那么一板一眼。這個時期,夏加爾的畫都是偏壓抑陰沉的色調。比如,他在《顯靈》中,描繪了一個昏暗的夢境:空蕩的房間中,一個生靈突然帶著光明降臨;一陣翅膀的扇動后,它又升騰起來,從天花板的縫隙中鉆了出去,屋子里又變得昏昏暗暗。這段時間的夏加爾非常苦悶。

想念卻不想回的故鄉

1910 年,心灰意冷之下,夏加爾離開家鄉,遠赴巴黎,追逐夢想。出發前,他寫下對未來的展望:“興許,歐洲會愛上我,跟它一起愛上我的,還有我的俄國。”

彼時的巴黎,聚集了來自世界各地的藝術家。站在盧浮宮,面對著馬奈、米勒、馬蒂斯的畫作,夏加爾瘋狂吸收著那個時代各種藝術流派的技法,一頭扎進了這個嶄新的、自由的世界。

不拘一格的夏加爾,想到什么就畫什么。1912 年,人類首次從飛機上跳傘成功,他一聽到新聞,就將這時髦玩意兒畫入畫中,表達自己從俄國“空降”巴黎的興奮心情。他還常常在作品背景的一角,畫上簡易版的埃菲爾鐵塔,用來表達對這座城市的熱愛,“或許,我的靈魂是屬于巴黎的。”

然而,遠離故鄉后,維捷布斯克又讓夏加爾割舍不下。到巴黎的第一年,夏加爾和一群同樣窮困潦倒的藝術家,擠在“蜂巢”廉價公寓,每天陪伴他的只有一盞孤獨的油燈和一床破破爛爛的被子。夏加爾徹夜難眠,呆呆地望著窗外漆黑一片的天空,想起了家鄉的清晨。

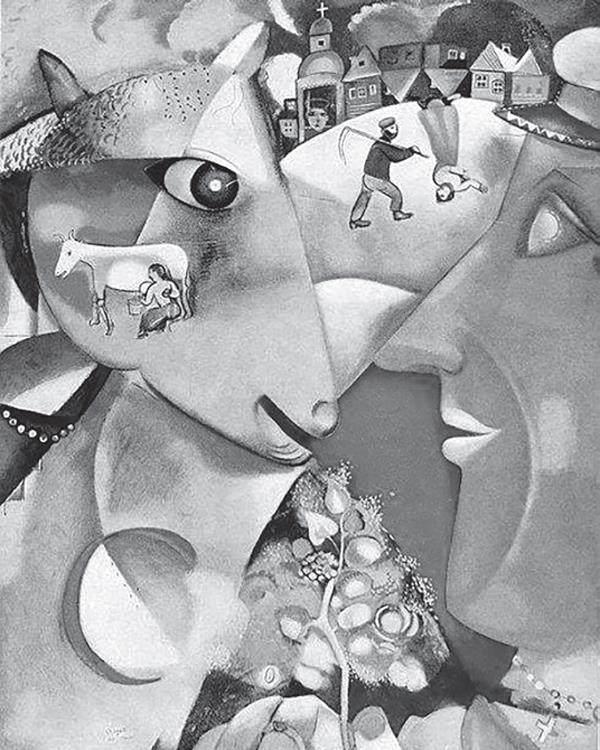

在“蜂巢”公寓的第二年,夏加爾完成了他的成名作《我和村莊》。畫中所有元素都來自維捷布斯克:乳牛、擠牛奶的牧工、扛長鐮刀的農人、指路的農夫、典型的俄國農舍和教堂。在夏加爾筆下,他們被亂堆在一起,飄浮在空中。動物和人類好像正在進行親切對話,畫面溫馨。

家鄉的一切,開始源源不斷地出現在夏加爾的畫里。他在晚年時總結自己:“我從來沒有畫過一幅完全看不到維捷布斯克的畫作。”

猶太人的身份也深深影響了夏加爾,他的畫里,布滿了與猶太文化相關的隱喻和內涵。比如,在猶太人使用的意第緒語中,到別人家去訪問,要說“飛躍了房子”;深受感動,要說成“我的身體倒轉了過來”。

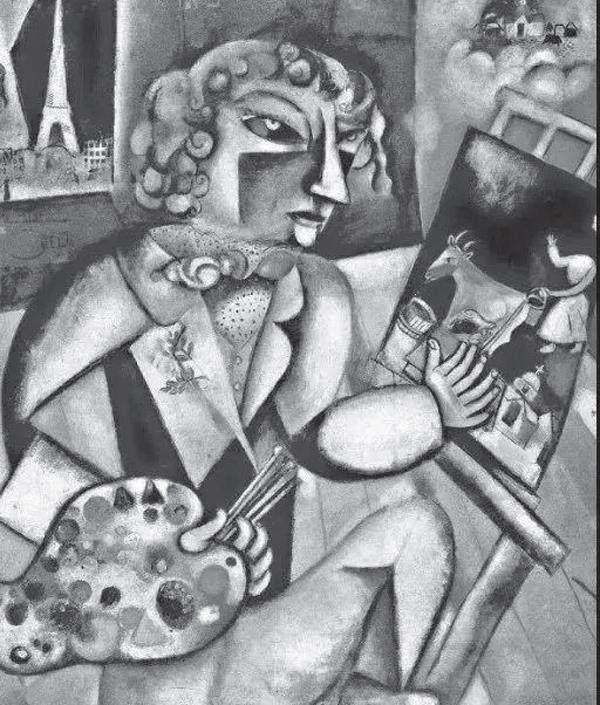

《七個手指的自畫像》是夏加爾的另一幅代表作,繪于他來到巴黎的第三年。在猶太傳說里,上帝用7 天創造了世界,所以數字7 對猶太人有神圣的意涵。7個手指頭,便是“有神助之人”的意思。自畫像中,畫布前的手長出了7 根手指頭,夏加爾在其中寄托了自己美好的藝術夢想。

1914 年, 夏加爾迎來了命運的轉折點。5 月9 日,他在柏林舉辦生平第一場個展。那段時間,正是“一戰”爆發之前,整個歐洲都被緊張情緒籠罩,而夏加爾熱烈又夢幻的風格,為恐懼中的人們帶去了一絲安慰。這一場展覽,讓夏加爾爆紅“出圈”。

“在我的畫里,藏著我的愛情”

在夏加爾的畫里,最為后人津津樂道的、跟著他飛過次數最多的,是妻子蓓拉。動蕩生活中,愛情是夏加爾的慰藉。

在柏林一展成名后,夏加爾回維捷布斯克參加妹妹的婚禮,不料“一戰”爆發,他被迫在俄國待了9 年;十月革命后,他曾出任蘇聯第一任藝術部長,不久后即辭去了職務;1923 年, 他回到心心念念的巴黎,并加入法國國籍,但又在“二戰”的排猶風潮中,差點被送入集中營;后來經友人營救,他才得以逃到法國南部,又逃到西班牙和葡萄牙,最后逃亡美國。

輾轉流亡中,蓓拉一直相伴夏加爾左右。兩人相識于1907年。初見蓓拉,夏加爾就對她一見鐘情。

那時,蓓拉是珠寶富商的女兒,而夏加爾只是個名不見經傳的窮小子。1915 年,兩人結婚了,婚后感情好得就像每天都泡在蜜罐里一樣。此后每一年,夏加爾都會在他生日那天畫一張與蓓拉的“合影”,以紀念自己的愛情。

婚后的第一幅“合影”叫《生日》,這也是夏加爾最有名的代表作之一。那是夏加爾的28 歲生日,蓓拉穿上了只在節日里才穿的長裙,捧著一大束鮮花出現。

就像他筆下畫的那樣,夏加爾開心地飛了起來,回頭給了蓓拉一個溫柔的吻,窗外是維捷布斯克的小房子。

婚后第二年的生日,“合影”中的夏加爾雙腳著地,笑得一臉燦爛,而蓓拉的身子飄在空中,他像拉氣球一樣牽著蓓拉的手(《散步》)。婚后第三年,畫面下方還是維捷布斯克的小房子,畫面上方則是一對相擁的戀人飛在天上(《飛過家鄉》)。

到了20 世紀30 年代末,中年夏加爾的畫里,主角依然是蓓拉,腳邊依然是家鄉的房子。此時的畫面更夢幻,有白色的花朵和新娘的裙子呼應,還有天使在空中飛。

不幸的是,1944 年, 一同逃往美國避難的蓓拉突然病逝,悲痛的夏加爾好幾個月沒有動筆。當他重新拿起筆的時候,畫面里最引人注目的,還是那個新娘蓓拉。

蓓拉去世后,夏加爾有了第二段婚姻。但在他的畫里,再也沒有出現過蓓拉以外的第二個女人。他說:“在我的畫里,藏著我的愛情。”

晚年夏加爾越發思念蓓拉:“無論何時何地,只要一打開窗,蓓拉就出現在這兒,帶來了碧空、愛情與鮮花。從古老的時候起直至今日,她都穿一身白裙或黑裙,翱翔于我的畫中,照亮我的藝術道路。”

1948 年, 夏加爾回到巴黎定居。1950 年, 向往地中海景色的夏加爾,遷居南法海濱小村旺斯。1964 年,77 歲的夏加爾受時任法國文化部長安德烈·羅馬爾的邀請,為巴黎歌劇院繪制天頂壁畫。他在歌劇院的穹頂上,畫滿了飄浮在半空中的神和人,還有他最愛的“馬牛雞們”。

1985 年3 月28 日,夏加爾以98 歲高齡在安詳中去世,留下了無數充滿愛與希望的作品。作為一個游離于印象派、野獸派、立體派、表現主義等一切流派的牧歌畫者,他只是將家鄉、童年、愛情和自己眼中的世界,任性地畫了下來。

(摘自《環球人物》2020 年第22 期)

《新娘》

《我和村莊》

《七個手指的自畫像》

《生日》