魯迅先生的舊情趣

張素麗

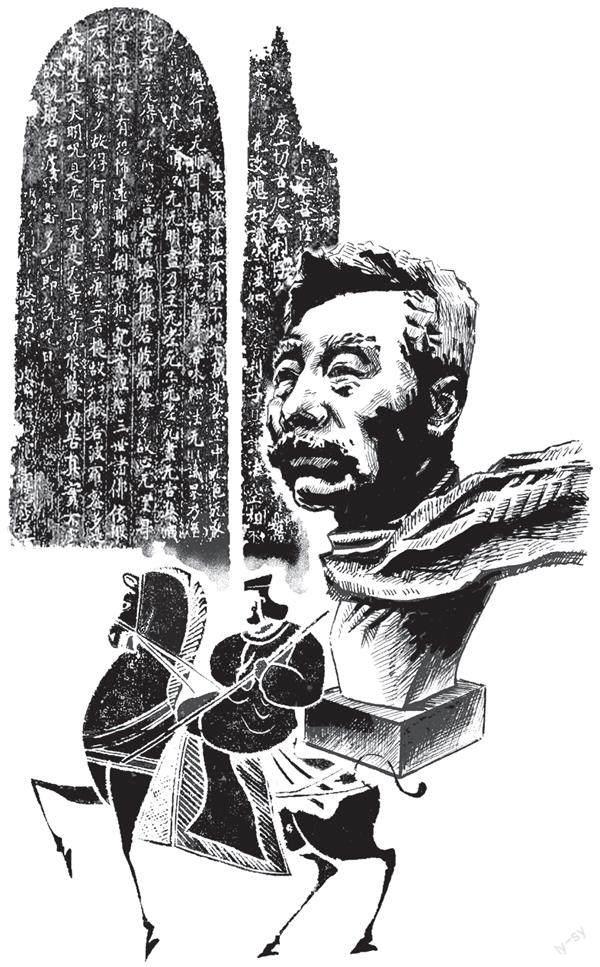

刻板印象的力量有時確乎驚人。數十年的話語傳播塑造,我們接受了“橫眉冷目”的魯迅——在雕塑上,在畫像中,在數不清的文字里。這也難怪,誰讓他老人家留著那樣的頭發和胡子,還列過那樣一份“青年必讀書”書單:“我以為要少——或者竟不——看中國書,多看外國書。”滿目的叛逆感,對于傳統竟是一刀兩斷的腔調。

“五四”與傳統決裂的樣子,我們記在魯迅先生身上了。事實上,其摯友許壽裳的長公子許世瑛考入清華大學時,魯迅應請還開列過另一份書單,上面全是中國古籍。對此,胞弟周作人稱:“‘必讀書的魯迅答案實乃他的‘高調。”即是說,這里存在一個“公”與“私”的界限問題。

魯迅的舊情趣也遠不止于古籍。到魯迅博物館游覽過,知其藏書種類之龐雜,是呈現了其思想資源之豐富面的。藏品中,碑刻、篆刻、箋譜、古錢、陶俑、漢畫像、文人畫、年畫等占據相當數量。僅魯迅日記載錄的中國傳統繪畫類,據統計就有240 種左右。

魯迅與鄭振鐸合作出版過兩種箋譜:《北平箋譜》(四卷)、《十竹齋箋譜》(六卷)。后者在《訪箋雜記》中云,引起他對詩箋發生興趣的就是魯迅先生。兩位木刻畫愛好者為編制《北平箋譜》,幾次在上海碰面。中間歷經熱河、喜峰口、冷口、古北口的戰事,加上難煩周折的訪箋過程,竟未半途夭折,最終成就了這載入現代文化史冊巨刻的書林佳話。

編印該書時,還有人在雜志《十日談》中著文譏刺兩人“大開倒車”。針對此事,魯迅在致鄭振鐸的信中憤然回應:“這些東西,真是‘前不見古人,后不見來者,吃完許多米肉,搽了許多雪花膏之后,就什么也不留一點給未來的人們的——最末,是‘大出喪而已。”字里行間,都是承續傳統的意思。

陳丹青在《魯迅與藝術》一文中曾談到魯迅趣味的兩面性:“秦漢的石像、瓦當、銅鏡、拓片,質樸高古、凝練而大氣,是魯迅趣味的一面;他與鄭振鐸反復甄選、重金刊印的《北平箋譜》,精雅而矯飾,格局之小、氣息之弱、私淑氣之重無以復加,是明末清末文玩工藝趨于爛熟的產物,又可見魯迅私人趣味的另一面。”所謂“私淑氣”,個人之獨特愛好也。

魯迅早年在故鄉紹興時,就銳意搜集古磚、瓦當,他的拓片輯錄活動始于1912 年,1915 年至1918 年期間搜求漢畫像用力最勤,此后一直延續到終老。

他對許壽裳說:“漢畫像的圖案美妙無倫,為日本藝術家所采取。即使是一鱗一爪,已被西洋名家交口贊許,說日本的圖案如何了不得,了不得,而不知其淵源固出于我國的漢畫呢。”更在《看鏡有感》一文中,對漢代閎放、不羈的藝術想象力表示過一種鮮見的民族自豪感。

在我們一般的印象里,魯迅所構筑的藝術世界是反中國古典審美趣味的。事實上,魯迅既著有現代荒原式幻滅頹廢格調的《野草》,也寫作舊體詩,不唯數量大,還頗具詩情畫意。以他題贈日本畫家望月玉成的七言絕句《贈畫師》為例:“風生白下千林暗,霧塞蒼天百卉殫。愿乞畫家新意匠,只研朱墨作春山。”這首詩中,寫景句對仗工整,意境悲壯蒼涼。“風生白下”“霧塞蒼天”是動態的氣勢渲染,“千林暗”“百卉殫”是靜態的物象描摹,最后落諸談論筆墨技法的“只研朱墨作春山”,可謂一幀情景交融的文人寫意畫。無怪乎郭沫若贊譽說:“魯迅先生無心做詩人,偶有所作每臻絕唱。或則犀角燭怪,或則肝膽照人。”

孫郁在《一個漫游者與魯迅的對話》中有一句話:“藝術與人的性情是很復雜的關系。天底下沒有一種方式,可規范出兩者的聯系。”此話用來說明魯迅先生的舊情趣亦是妥當的。我們應該看到,在思想、觀念背后,站著的始終是人,懂得了這個人,我們才能更深入地理解他的藝術。

(竹之語摘自《書屋》2020 年第9 期,禹天建圖)