土耳其與西方十國間究竟發生了什么

鈕松

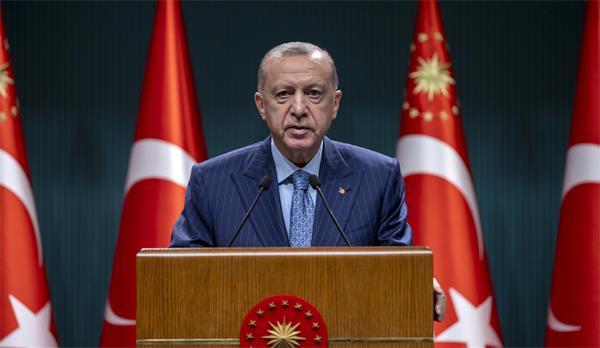

2021年10月25日,土耳其總統埃爾多安出席新聞發布會稱不會驅逐美等十國駐土耳其大使。一場看似“一觸即發”的外交危機迅速“煙消云散”。

10月18日,美國、德國、法國、荷蘭、丹麥、芬蘭、挪威、瑞典、加拿大與新西蘭十國駐土耳其大使在社交媒體上集體向土耳其“發難”,要求土耳其執行歐洲人權法院的決定,釋放已被拘留長達四年的土耳其商人奧斯曼·卡瓦拉。10月23日,土耳其總統埃爾多安下令宣布這十國駐土大使為“不受歡迎的人”,此舉一度被輿論認為是“驅逐”前的第一步。但此后雙方矛盾卻迅速“煙消云散”,令國際社會“頗費思量”。那么,土耳其與以美國為首的西方十國間究竟發生了什么?

西方緣何施壓

2016年7月,土耳其發生未遂軍事政變。土耳其政府指認政變由宗教人士費特胡拉·居倫及其支持者組成的“居倫運動”發起。土政府隨后發起了肅清“居倫運動”行動。而土耳其商人奧斯曼·卡瓦拉因被土耳其認為涉嫌與2016年未遂政變有關,被土檢方以“從事間諜活動”的罪名收押至今。

該事件便是本輪土耳其與西方關系一度“急速惡化”的導火索。面對西方十國的“興師問罪”,土耳其不甘示弱。土議長、司法部長、內政部長等政府高官相繼發聲譴責,土政府還緊急召見了十國駐土大使表明立場。雙方在經歷了數日“口水仗”后,土耳其總統埃爾多安最終將這十國大使定性為“不受歡迎的人”,距離下達“逐客令”不遠矣。事實上,這并非西方國家首度就卡瓦拉釋放問題向土耳其施壓。2019年底,歐洲人權法院曾呼吁土耳其立即釋放卡瓦拉,理由是土收押卡瓦拉“缺乏合理證據”。今年2月,美國國務院公開表示:“針對卡瓦拉的指控似是而非,對他的持續拘禁及對其審判結果的拖延,破壞了對‘法治與民主的尊重。”

卡瓦拉遠沒有費特胡拉·居倫那樣的國際知名度,但卻成為近年影響土耳其與西方關系的焦點人物并非偶然。卡瓦拉雖不是政治人物,但有多元身份,他既是煙草大王,也是社會活動家、民間組織支持者、藝術與文化非盈利組織創始人和慈善家。更為關鍵的是,卡瓦拉對土耳其庫爾德少數族裔權利問題、環境問題、民權問題乃至對推進土耳其與亞美尼亞關系正常化等,都有特殊關注與積極推動。不難看出,卡瓦拉的身份符號恰好符合西方的“獨特口味”。然而,土耳其對其公民進行拘留調查具有完全的管轄權,西方十國駐土大使無視這一事實集體呼吁釋放卡瓦拉,不僅是對“不干涉他國內政”這一國際關系基本準則的踐踏,也與其外交人員身份嚴重不符。

十國各有目的

近些年來,土耳其在周邊外交及中東外交中與西方國家摩擦不斷,這使其與北約其他成員國之間出現諸多分歧,土美關系、土歐關系都受到不同程度的負面影響。此次西方再度利用卡瓦拉事件借題發揮,表面上是在“民主與人權”問題上向埃爾多安叫板,實際上反映了西方對土耳其在2016年未遂政變后的政治進程走向感到焦慮。此外,西方十國高調對土施壓的根本原因在于“跨大西洋”的西方“價值觀外交”呈迅速升溫之勢,而美國拜登政府在其中扮演了重要的“推波助瀾”角色。縱觀此次對土“發難”的西方十國,大致可分為三類:第一類是美國及其非歐洲盟友加拿大和新西蘭;第二類是歐盟成員國德國、法國、荷蘭、丹麥、芬蘭和瑞典;第三類是未加入歐盟的北歐國家挪威。這三類國家對土施壓背后目的各有不同。

首先,就美國、加拿大和新西蘭而言,美國是此次對土“價值觀外交”的主導者,加拿大與新西蘭則對美“亦步亦趨”。自拜登政府上臺后,美國一改特朗普執政時期在對外關系中的實用主義傾向,明顯加大了“價值觀外交”力度。因此,拜登政府在外交邏輯中愈發強調“民主與人權”的比重,尤其對“異質文明”盟友。拜登政府牽頭利用卡瓦拉事件敲打土耳其總統埃爾多安,與其在2021年通過公布“沙特記者卡舒吉遇害事件”調查報告敲打沙特王儲穆罕默德·薩勒曼如出一轍。

其次,對歐盟國家來說,緊跟美國在“人權問題”上對土施壓實際上是其一貫立場使然。歐盟建立的支柱之一是各成員國共同秉持的“歐洲人權價值觀”,長期以來,歐盟在其非洲與中東“后院”大力推進“民主治理”。土耳其長期申請加入歐盟,因此歐盟對土耳其的“人權問題”更是“高度關切”。

最后,北歐國家根深蒂固的“和平主義傳統”是其在“人權問題”上對土施壓的思想基礎。挪威是“北歐和平主義”的典型代表,與丹麥、芬蘭和瑞典不同,挪威迄今仍未加入歐盟,它與土耳其也并無太多瓜葛。此次對土施壓主要是由于挪威在民主、人權、和平問題上有著相對“超然”的關切。

矛盾“煙消云散”的背后

此次以美國為首的西方十國對土耳其的施壓激起了埃爾多安的強硬回擊,雙方關系一度有跌入冰點的強烈意味。然而10月25日,就在土耳其宣布十國駐土大使為“不受歡迎的人”的兩天后,美國駐土耳其大使館發表聲明,宣布將遵守《維也納外交關系公約》第41條的規定,作為對此次引起土耳其方面激烈反應的回應。依據該條,外交人員必須遵守駐在國法律且不得干涉駐在國的內部事務。隨后,其余九國駐土使館也相繼發表類似聲明。一次看似即將“一觸即發”的外交危機就這樣以一種意想不到的方式“煙消云散”。究其原因,美國在“趁亂出擊”與“順勢降溫”上的時機選擇,均與在意大利首都羅馬舉辦的二十國集團領導人第十六次峰會有著密切關聯。

此次羅馬峰會的舉行時間是10月30~31日,美國在峰會前十余日以卡瓦拉事件為由對土耳其采取集群式的邊緣博弈,意在進一步探測埃爾多安對西方妥協的底線。本次峰會是新冠肺炎疫情在全球暴發以來的首次二十國集團線下會議,美認定埃爾多安對該會議極為看重,以埃爾多安對西方十國聲明的態度來為西方領導人與其見面進行定調。實際上,埃爾多安的強硬回應本身就在美國等西方國家的預判之中,再加上西方國家不能完全忽視土耳其在二十國集團中的重要地位,為己方領導人與埃爾多安的見面及時創造“和諧”氛圍便“順理成章”。然而,從此次事件初期的“居高臨下”到聲明遵守《維也納外交關系公約》的“言辭懇切”,呈現出的是西方國家對土耳其既重視又忌憚的矛盾心理。