稀土金屬釤摻雜的鈦酸鍶基發光材料制備及表征

摘要:摻雜稀土元素的發光材料具有優異性能,通過溶膠-凝膠法制備了2種晶型鈦酸鍶材料(鈣鈦礦結構和層狀鈣鈦礦結構),并制備以鈦酸鍶為基質摻雜稀土離子Sm3+的凝膠前驅體,高溫煅燒前驅體得到發光性能優異的發光材料粉體。試驗對制備的紅色熒光粉的結構、形貌和性能進行表征,并得出最佳釤摻雜量。

關鍵詞:鈦酸鍶;釤;溶膠-凝膠法;發光材料;摻雜量

中圖分類號:TB34文章編號:1001-1277(2021)11-0001-05

文獻標志碼:Adoi:10.11792/hj20211101

在眾多發光材料中,摻雜稀土元素的發光材料備受關注[1-2]。發光性是稀土化合物三大性能中最突出的性能。稀土發光材料具有發光量子效率高,發射譜線范圍廣,能夠囊括整個可見光區,且熒光壽命長,能夠在各種惡劣環境(高溫、高能射線與強紫外輻照)中保持穩定的物理化學性質[3-5]。正是因為稀土發光材料這些突出且優異的性能特點,使其備受矚目。本文選擇的稀土元素為釤(Sm),Sm3+能激發出很多種波長的光,能級豐富,是一種重要的發光材料激活劑[6-7]。

1試驗部分

1.1原料及設備

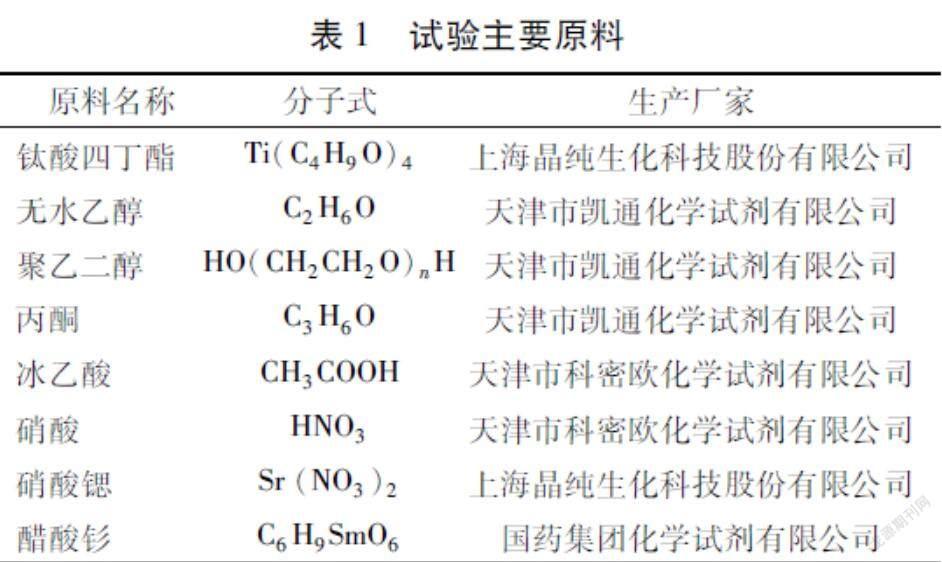

試驗主要原料見表1,儀器及設備見表 2。

1.2試驗原理及方法

1.2.1試驗原理

以鈦酸鹽作為基質的發光材料具有基體對外部能量吸收能力強的特點,尤其是對藍光和近紫外光有著很強的吸收能力,同時還具有化學性質穩定,原材料價格便宜,易于合成等諸多優點,是一種很有潛力的發光材料。試驗主要采用溶膠-凝膠法合成鈣鈦礦結構的偏鈦酸鍶(SrTiO3)和層狀鈣鈦礦結構的正鈦酸鍶(Sr2TiO4)2種基體,利用稀土離子Sm3+進行摻雜,使基質結構發生畸變,稀土離子作為激活劑占據發光中心使其具備發光能力。

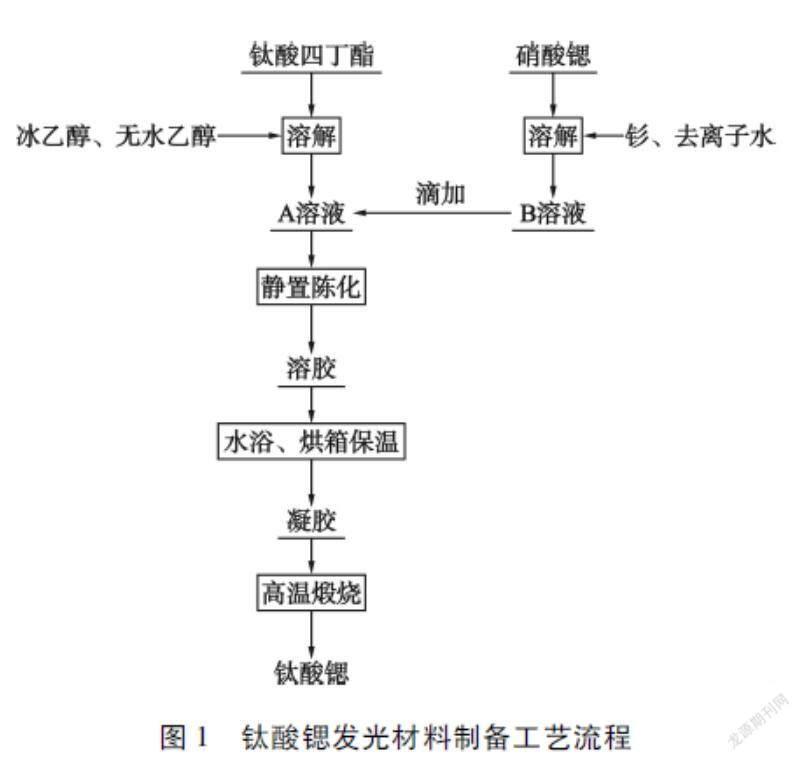

1.2.2鈦酸鍶發光材料的制備

將稱取的鈦酸四丁酯溶解于有機溶劑(無水乙醇、聚乙二醇、丙酮等)中,并加入少量酸(冰乙酸或硝酸)抑制鈦酸四丁酯的水解,攪拌,制備澄清的A溶液;將稱取的硝酸鍶及需要摻雜的稀土元素釤溶解于水中,攪拌,制備澄清的B溶液;將B溶液逐滴加入A溶液中,攪拌、澄清,并靜置陳化1 h;將陳化后的溶膠置于70 ℃水浴中24 h;水浴處理后的凝膠放入烘箱中,在100 ℃下保溫3 h;烘箱處理后的白色結晶固體粉末放入高溫電阻爐中,1 h升溫至1 200 ℃,保溫3 h后隨爐冷卻,制備得到鈦酸鍶發光材料。工藝流程見圖1。

正鈦酸鍶制備原料鈦酸四丁酯和硝酸鍶的摩爾比為1∶1,偏鈦酸鍶制備原料鈦酸四丁酯和硝酸鍶的摩爾比為1∶2,其他步驟完全一致。稀土離子Sm3+摻雜量均為與硝酸鍶的摩爾比。

2結果與討論

2.1基體材料的表征及形貌

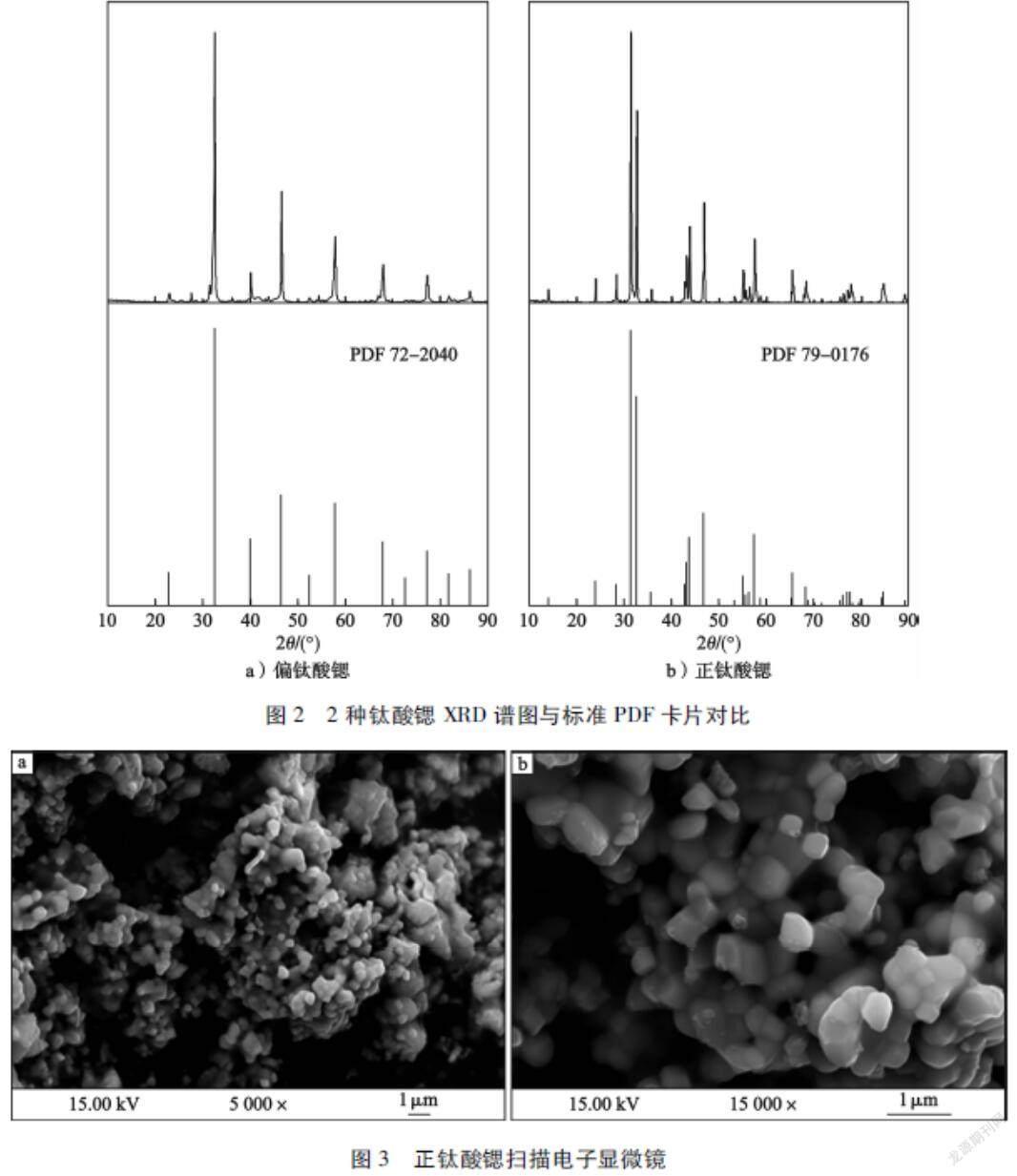

利用X射線衍射儀對制備的鈦酸鍶基體材料進行物相分析和晶型測定,結果見圖2。正鈦酸鍶掃描電子顯微鏡圖像見圖3。

從圖2可以看出:XRD掃描速度為0.08°/s,掃描角度從10°到90°,2種鈦酸鍶基體材料的峰尖銳,強度高,說明結晶度較好。將該譜圖與標準PDF卡片比較可知,二者分別與編號為72-2040和79-0176的PDF卡片吻合較好,即鈣鈦礦結構的偏鈦酸鍶(見圖2-a))、層狀鈣鈦礦結構的正鈦酸鍶(見圖2-b)),且產物純度高,幾乎無雜質。

從圖3可以看出:顆粒粒徑為 0.3~0.7 μm,較為均勻,無嚴重的粘連現象,呈多邊不規則體,邊界面比較清晰,顆粒表面非常光滑,有輕微的團聚現象。對于發光材料來說,材料的微觀形貌及顆粒的大小對發光性能有著巨大影響,這是因為顆粒均勻,大小適中,表面光滑可以提高發光效率,減小發光中心的重疊;發光質量良好,便于降低成本,提高產品的涂覆性能等。

2.2摻雜Sm3+的Sr2TiO4表征及熒光特性

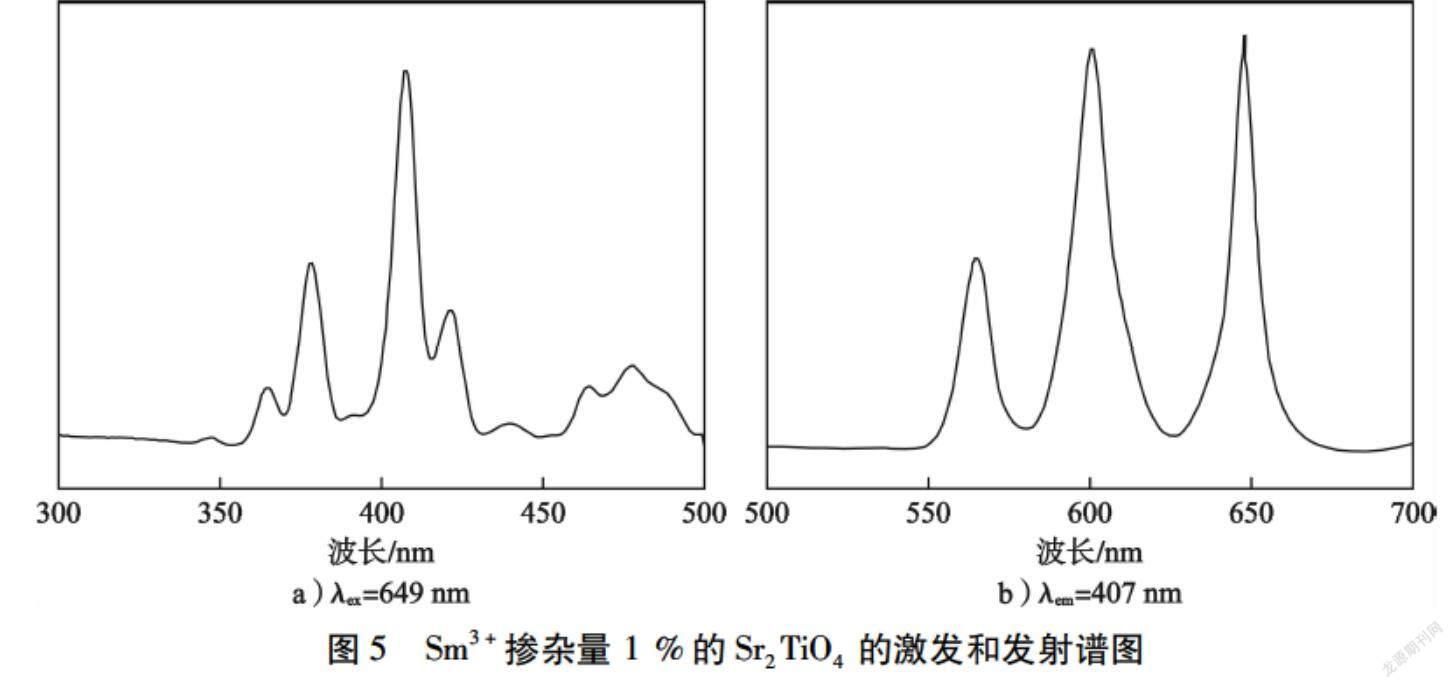

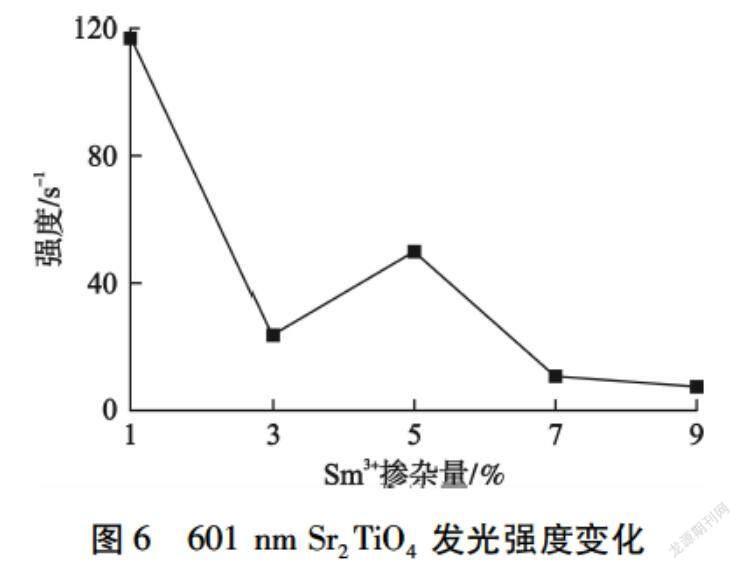

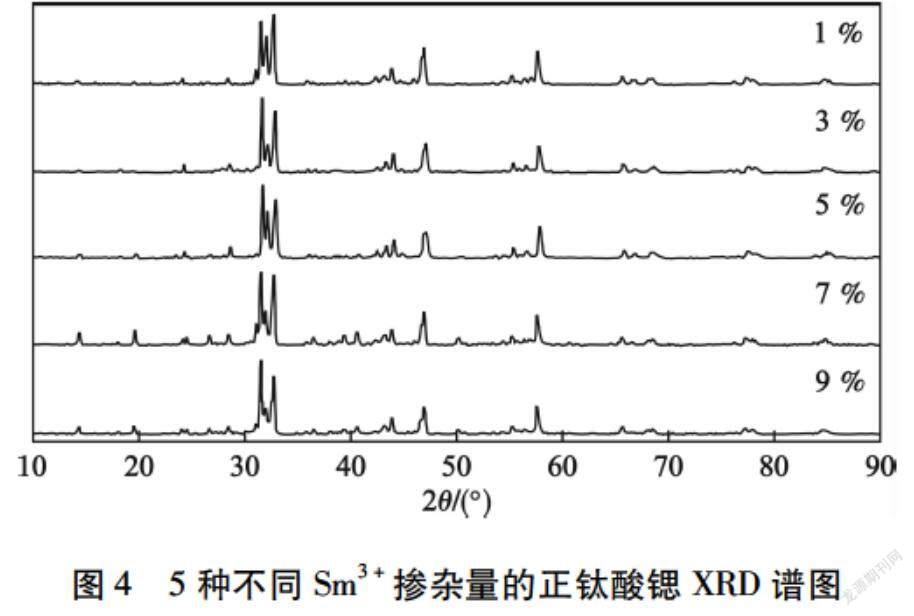

5種不同Sm3+摻雜量的正鈦酸鍶XRD譜圖見圖4。Sm3+摻雜量1 %的Sr2TiO4 的激發和發射譜圖見圖5。601 nm Sr2TiO4發光強度變化見圖6。

從圖4可以看出:Sm3+摻雜量分別為1 %、3 %、5 %、7 %、9 %時,Sr2TiO4譜圖中均沒有明顯的雜峰,因此可以認為Sm3+摻雜到晶格中。

從圖5可以看出:在400~500 nm波段,Sm3+有豐富的譜線,其中較強的有407 nm、420 nm、463 nm、479 nm,分別對應能級 6H5/2→4G7/2、6H5/2→4P5/2、6H5/2→4P5/2、6H5/2→4I11/2的電子躍遷,都屬于Sm3+較高能級的4f-4f電子躍遷。其中,最強峰的波長為407 nm,即當用407 nm波長激發時對樣品的熒光發射最有利。

從波長407 nm激發下Sr2TiO4的發射譜圖(見圖5-b))可以看出:發光顏色均在紅橙區,主要有3個發射峰,分別為565 nm、601 nm、649 nm,均為Sm3+的特征峰,歸屬于 4G5/2→6H5/2、4G5/2→6H7/2、4G5/2→6H9/2電子躍遷,是對稱格位Sm3+的電子躍遷。其中,波長649 nm處的電子躍遷本應屬于禁阻的電偶躍遷,此處有峰出現表明Sm3+的格位對稱性有所降低,且由601 nm和649 nm處發射峰強度比較可知,對稱格位濃度大于非對稱格位濃度。

從圖6可以看出:發射峰的發光強度隨Sm3+摻雜量的增加整體呈下降趨勢。

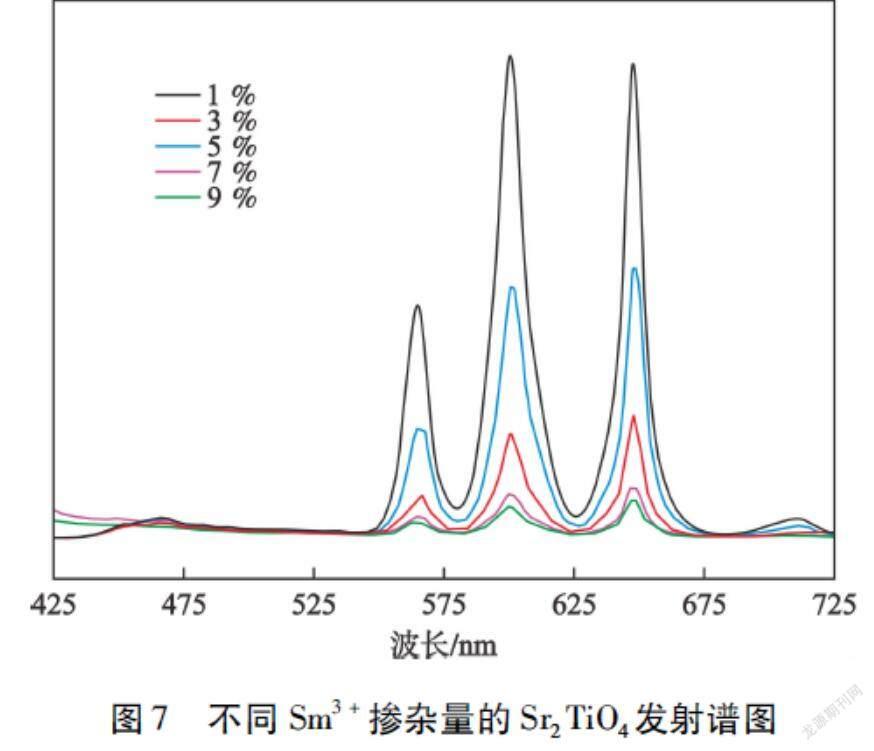

不同 Sm3+摻雜量的Sr2TiO4發射譜圖見圖7。Sm3+摻雜量1 %的Sr2TiO4熒光粉色坐標見圖8。

從圖7可以看出:Sm3+摻雜量為1 %時,發光強度最大;之后隨著摻雜量的增加發光強度下降,可能是因為濃度增加,導致發光中心距離更近,Sm3+離子間距縮短,共振傳遞作用增強,造成能量傳遞到淬滅中心的概率大大增加,發生熒光淬滅現象導致熒光強度明顯下降。Sm3+摻雜量為5 %時,發光強度異常,這可能是因為層狀鈣鈦礦特殊的結構和足夠大的內部空間,在晶格中產生間隙摻雜,導致稀土離子受晶體場影響變大,從而對發光性能產生較大影響。在濃度淬滅中,發光中心通過能量傳輸將激發能轉移到其他位置(其他發光中心或無輻射淬滅中心)。Sm3+的熒光淬滅主要是 4G5/2→6F9/2和 6H5/2→6F9/2能級對間的交叉傳遞。此外,這些發射峰都屬于磁偶極子躍遷(J=0,±1),因此特征峰的相對強度都不隨濃度改變而變化。

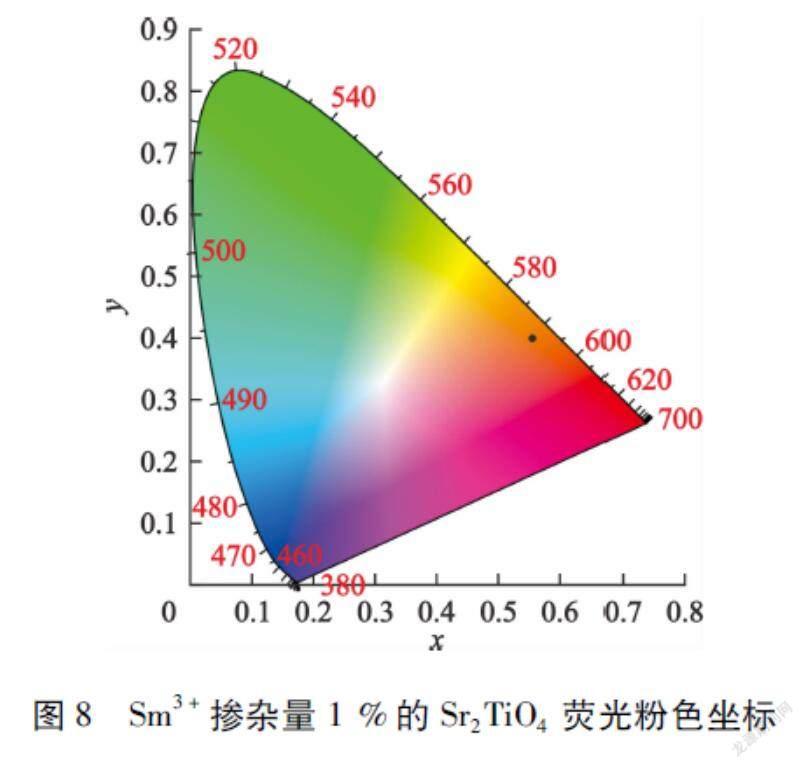

圖8形象地描述了該熒光粉發光的光質量,該點色坐標為(0.556,0.399 7);三刺激色X=3 036.936 6,Y=2 183.524 9,Z=241.815 2;均勻色空間U′=0.332 7,V′=0.538 2;色溫為1 879 K。

2.3摻雜Sm3+的SrTiO3表征及熒光特性

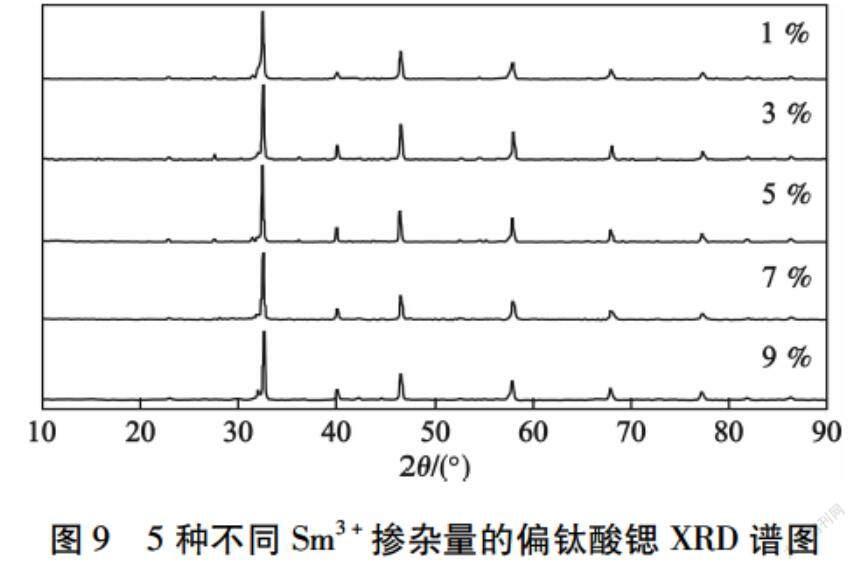

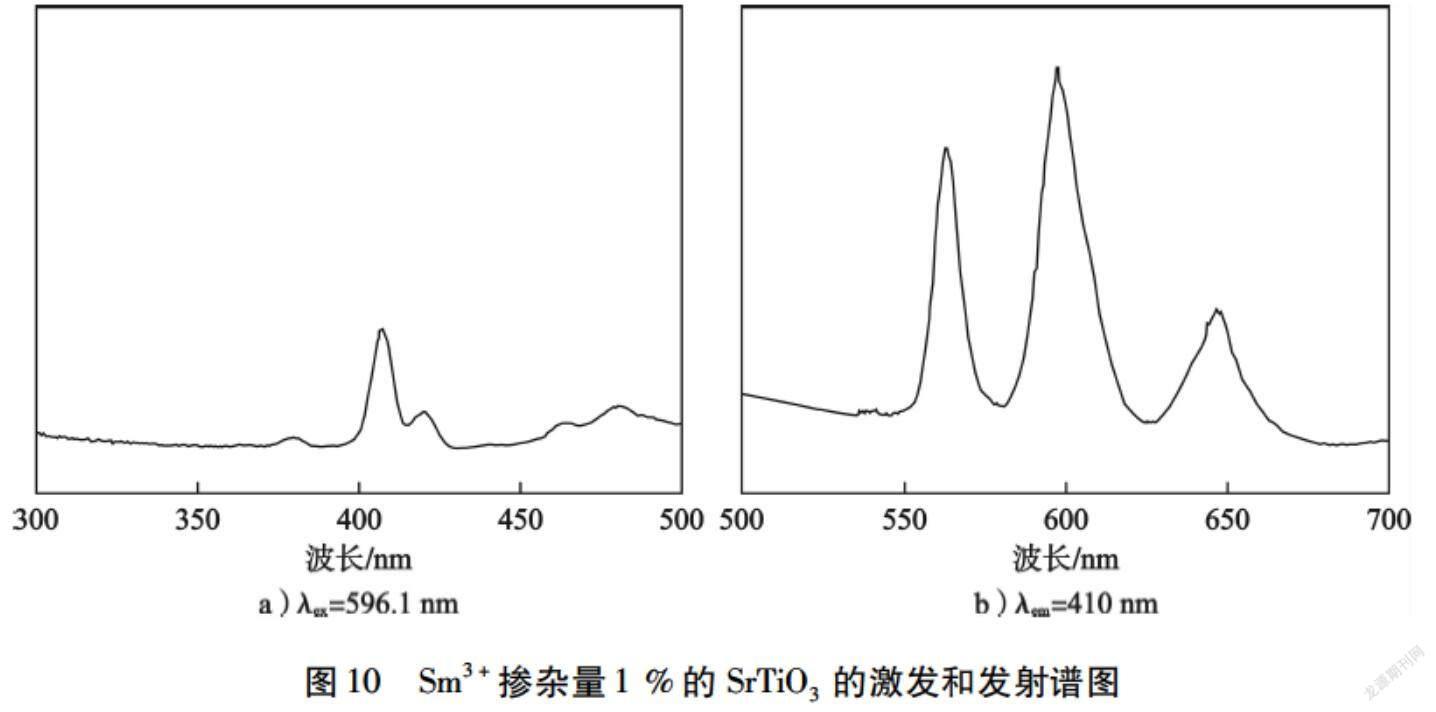

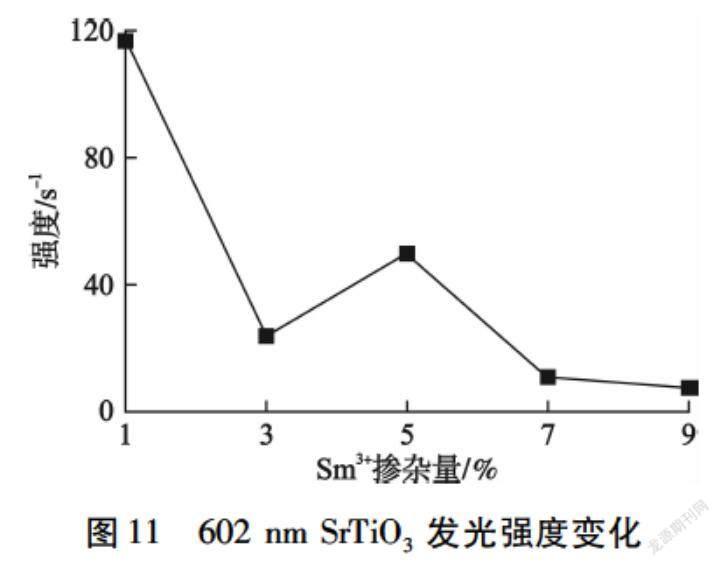

5種不同Sm3+摻雜量的偏鈦酸鍶XRD譜圖見圖9。Sm3+摻雜量1 %的SrTiO3的激發和發射譜圖見圖10。602 nm SrTiO3發光強度變化見圖11。

從圖9可以看出:Sm3+摻雜量分別為1 %、3 %、5 %、7 %、9 %時,SrTiO3峰型和峰位基本一致,沒有明顯的雜峰,且峰強度較高,結晶度良好。

從圖10-a)可以看出:波長596.1 nm條件下,得到的300~500 nm激發光譜中,較強的Sm3+特征激發峰有410 nm、422 nm、463 nm、480 nm,分別對應能級 6H5/2→4G7/2、6H5/2→4P5/2、6H5/2→4P5/2、6H5/2→4I11/2的電子躍遷,都屬于Sm3+較高能級的4f-4f電子躍遷。其中,最大峰值波長位于410 nm處,即當用410 nm波長激發時對樣品的熒光發射最有利。

波長410 nm激發下SrTiO3的發射譜圖(見圖10-b))中,發光顏色均在紅橙區,主要有3個發射峰,分別為567 nm、602 nm、649 nm,這些熒光峰均為線狀窄峰,而不是帶狀寬峰,都屬于Sm3+的4f-4f電子躍遷,分別對應 4G5/2→6H5/2、4G5/2→6H7/2、 4G5/2→6H9/2電子躍遷。其中,602 nm處發射強度最強,發出強烈的紅光。此外,發現在晶體場內部,這3個發射峰并沒有劈裂成小發射峰,這與基質材料的結構有關。

從測試結果還可以看出,樣品Sm3+并沒有價態的變化,所有的發射峰都歸屬于Sm3+的特征發射,而未出現Sm2+有關的發射峰。盡管Sm3+有還原為Sm2+的趨勢,但由于基質晶格中存在TiO3-3及氧化性成分,有利于Sm3+的穩定。

從圖11可以看出:發射峰的發光強度隨Sm3+摻雜量的增加整體呈下降趨勢。

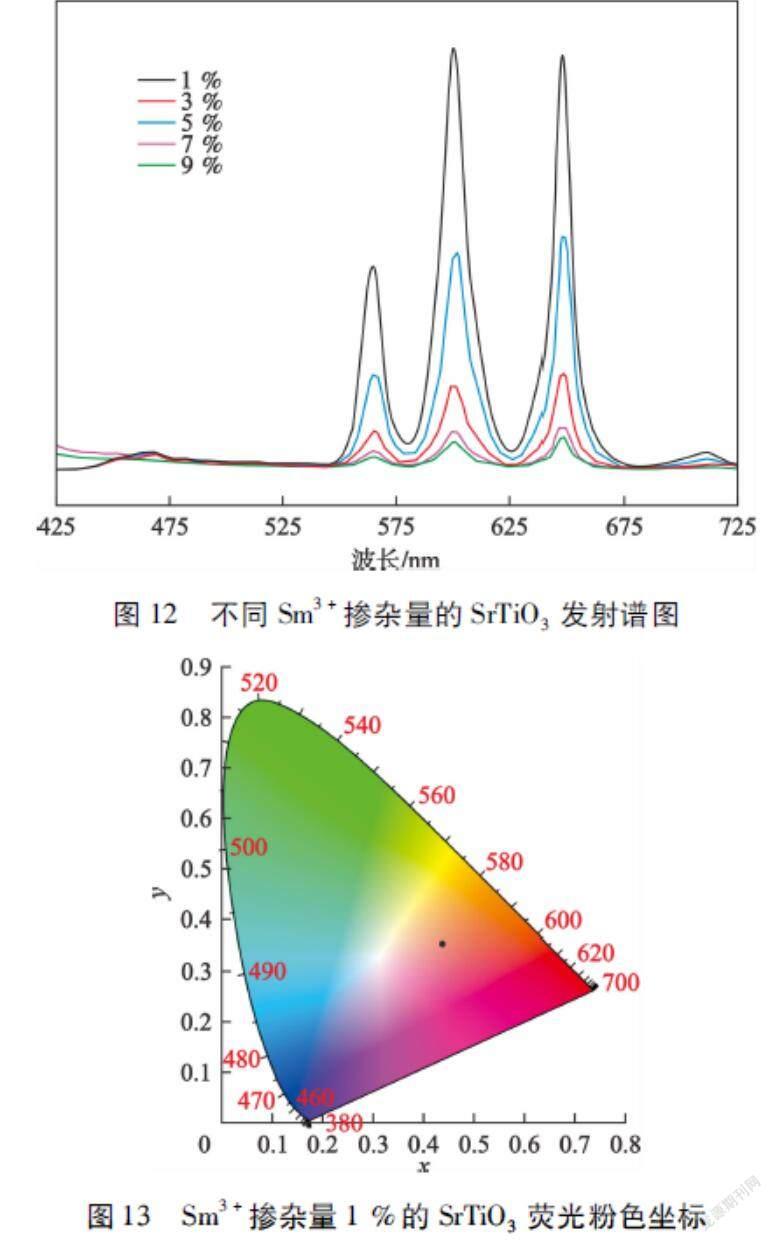

不同 Sm3+摻雜量的SrTiO3發射譜圖見圖12。Sm3+摻雜量1 %的SrTiO3熒光粉色坐標見圖13。

從圖12可以看出:隨著Sm3+的摻雜,激發光譜的激發峰位置并沒有出現明顯的紅移或藍移情況,這說明Sm3+對熒光粉的發光特征沒有導致峰位的改變。整體來看,樣品的發射強度呈現逐漸下降趨勢,發射強度在Sm3+摻雜量為1 %時達到最大值,而Sm3+摻雜量為3 %、5 %、7 %、9 % 4組的發射強度相差不大。

從圖13可以看出:色坐標為(0.437,0.355 2);三刺激色為X=27 653.093 4,Y=22 476.915 2,Z=13 142.720 4;均勻色空間U′=0.273 6,V′=0.500 4;色溫為2 420 K。

3結論

摻雜Sm3+的Sr2TiO4與SrTiO3是由同種元素組成的發光材料基質,發射光譜中都表現出了Sm3+的特征發射峰,且都是3個強峰。這2種發光材料都呈現出較高的發光強度。

1)摻雜釤的層狀鈣鈦礦結構的正鈦酸鍶在407 nm有最強的激發強度,在565 nm、601 nm、649 nm有3個強發射峰。Sm3+摻雜量為1 %時存在最高的激發峰,其發光性能最佳,色坐標為(0.556,0.399 7),色溫為1 879 K。

2)摻雜釤的鈣鈦礦結構的偏鈦酸鍶在410 nm有最強的激發強度,在567 nm、602 nm、649 nm有3個強發射峰。Sm3+摻雜量為1 %時存在最高的激發峰,其發光性能最佳,色坐標為(0.437,0.355 2),色溫為2 420 K。與摻雜釤的層狀鈣鈦礦結構的正鈦酸鍶相比,色溫要高,更加適合于臥室內光線的色溫。

[參 考 文 獻]

[1]王加麟.稀土摻雜Ca9Gd(PO4)7結構發光材料的制備及性能研究[D].北京:中國地質大學(北京),2018.

[2]王聰慧.稀土紅色發光材料的制備及發光性能研究[D].鄭州:中原工學院,2018.

[3]李婧.基于摻雜三芳基硫鎓六氟銻酸鹽的夜光纖維光譜藍移研究[D].無錫:江南大學,2017.

[4]陳安,劉振華.發光稀土配合物材料的研究現狀與進展[J].廣東化工,2017,44(20):100-101.

[5]陳凡.摻稀土(La3+,Nd3+,Eu3+)氟化物納米成像材料的制備及其光學性能研究[D].南京:南京郵電大學,2017.

[6]李新.Eu3+離子摻雜鎢(鉬)酸鎘的水熱合成及其性能的研究[D].合肥:安徽建筑大學,2017.

[7]趙兵,祁寧,張克勤.稀土上轉換發光納米材料的制備與應用[J].現代化工,2017,37(9):30-33.

Preparation and characterization of strontium titanate

base luminescent materials doped with rare earth metal samariumKan Chunhai1,2

(1.Changchun Gold Research Institute Co.,Ltd.;

2.National Quality Supervision and Test Center for Gold and Silver Products(Changchun))

Abstract:The luminescent materials doped with rare earth have outstanding performance.So 2 crystal types of strontium titanate base materials(perovskite structure and layered perovskite structure) were synthesized by sol-gel method.And the precursor with strontium titanate base and doped with the rare earth ion Sm3+ was prepared,and calcined at high temperature to obtain the luminescent material powder with improved luminescence.The structure,morphology and performance of the prepared red phosphor were characterized in the test and the optimum doping amount of samarium was obtained.

Keywords:strontium titanate;samarium;sol-gel method;luminescent material;doping amount

收稿日期:2021-06-12; 修回日期:2021-08-07

作者簡介:闞春海(1990—),男,吉林扶余人,工程師,從事礦物分析測試工作;長春市南湖大路6760號,長春黃金研究院有限公司測試中心,130012;Email:kanchunhai2012@126.com