灰土擠密樁加固濕陷性黃土路基效果評價

■劉崢敏

(新疆交通規劃勘察設計研究院有限公司,烏魯木齊 830000)

濕陷性黃土屬欠壓密路基土, 具有孔隙大、非飽和的典型特征,在含水率穩定狀態時能夠保持一定的承載能力,可滿足承載要求,但當處于浸水狀態時,則會顯著降低承載力,給路基穩定性帶來隱患。 此外,濕陷性黃土浸水引起的路基穩定性不足帶來的路基變形常表現為突然性與局部性破壞,將嚴重危害公路安全。 因此,對濕陷性黃土路基進行有效加固具有重要意義。

加固軟弱濕陷性黃土路基,常采用的方案包括3 類: 傳遞土體荷載、 加固土體強度及增加土體密度,而灰土擠密樁加固法的基本原則是基于增加土體密度的方案。 國內外專家學者針對灰土擠密樁加固法的研究已有一定基礎,馬蘭等[1]在公路涵洞地基加固工程中采用灰土擠密樁法,選取并對比了不同樁徑倍數的樁間距條件下的地基加固效果,對加固后涵洞地基的沉降效果進行了對比;李彤等[2]研究了大型廠房濕陷性地基加固工程,采用了灰土擠密樁法進行加固,將理論公式和土質條件因地制宜地結合,并考慮到當地施工經驗,闡述了設計和施工的關鍵點;王少東等[3]為消除濕陷性路基土給公路建設質量和造價帶來的不利影響,將灰土擠密樁和CFG 樁結合使用, 發現這種施工方案能有效增強路基承載力;潘偉偉等[4]在污水站濕陷性土質地基處理加固工程中采用了灰土擠密樁方案,針對施工過程中出現的縮孔問題展開了討論,提出了重錘擠擴夯填等解決方案;陳燕等[5]在高層建筑濕陷性地基處理中同樣采取了灰土擠密樁加固方法,并與水泥土擠密樁加固法相對比,論證了各自的優勢和加固效果。

綜上所述,針對濕陷性黃土加固方法、灰土擠密樁施工應用及濕陷性基礎加固效果方面已有較多研究基礎,包括公路涵洞地基、大型廠房濕陷性地基及高層建筑濕陷性地基等。 但在高等級公路路基加固方面的應用方面, 涉及到具體土灰比擬定、施工技術主要參數及后續加固指標確認的全生命周期分析上仍有待拓展。 本研究基于實體工程,介紹灰土擠密樁加固方案施工技術的主要參數,探究灰土擠密樁加固方案效果,在分析加固機理的基礎上,檢測現場濕陷性黃土基本物理力學指標,并對加固后路基指標進行檢測,以驗證其加固效果。

1 加固機理

通過夯擊方案將振動沉管夯擊至濕陷性黃土路基內, 沉管周邊的濕陷性黃土會被振動擠壓壓實,達成初次擠密的效果。 隨后將灰土回填至樁孔內,再次對其進行夯擊直至成為樁體,此過程可以實現二次擠密,均可提升濕陷性黃土的承載能力。

此外, 擠密樁體的原材料組成包括土體和石灰,在二者的拌合過程中伴隨著凝結硬化、離子交換及結晶碳化等復雜的化學和物理變化, 最終可形成高模量的灰土樁體,有著較大強度。濕陷性黃土在周邊高強度灰土樁體的擠密作用下, 干密度不斷提升,欠壓密改善,飽和度提升,孔隙比下降。由灰土擠密樁和經擠密樁擠密加固的黃土共同形成人工復合路基體系, 可有效實現濕陷性黃土的加固目標。

2 工程概況

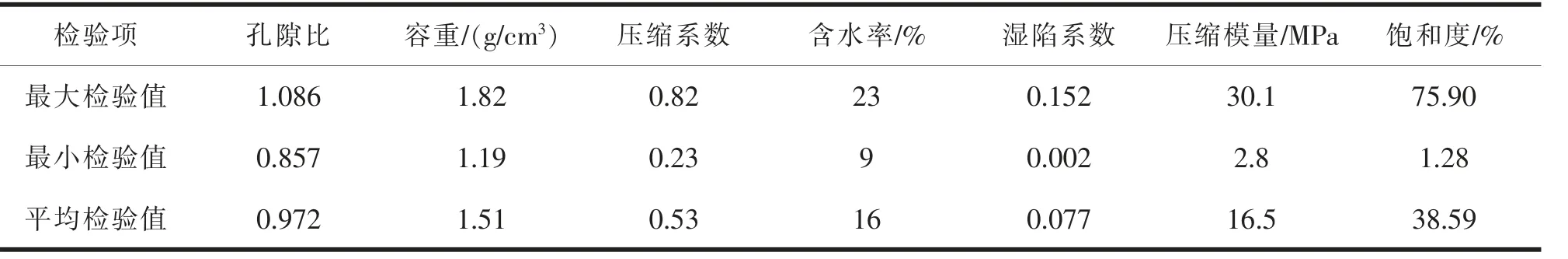

本研究在研究過程中結合了某新建公路建設工程,其最大填土高度為18 m。 該工程地處黃土高原干濕過渡區劃,在構造作用、天然侵蝕和地質變動作用下,分布有豐富的黃土層,屬于典型的濕陷性特征,濕陷等級為Ⅱ級,濕陷深度為1.4~8.3 m。為了保證該公路路基穩定性,在加固前對其物理力學指標進行檢測,選取了136 個檢測點土樣進行檢測,對其指標進行統計(表1)。

表1 濕陷性土樣物理力學指標

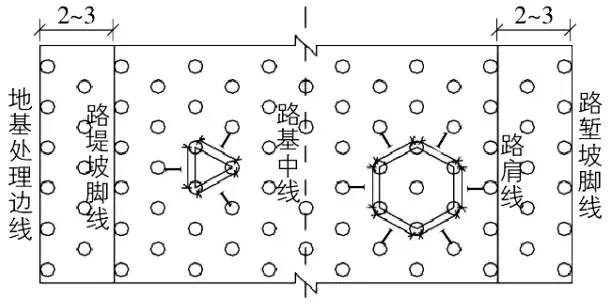

該濕陷性黃土路基加固工程所選用的灰土擠密樁法確定的樁徑為40 cm, 各灰土擠密樁間距離為100 cm,樁身長度為8.0 m,樁點布設形式見圖1。

圖1 樁點布設形式圖

3 灰土擊實試驗

3.1 原材料

灰土室內試驗所選用灰土與工程現場灰土保持一致,包含濕陷性黃土與優質消石灰。其中消石灰的氧化鎂和氧化鈣成分高于60%, 夾石量小于4%,粒徑不大于5 mm,未消解殘渣量應不超過9%。

3.2 土灰比確定

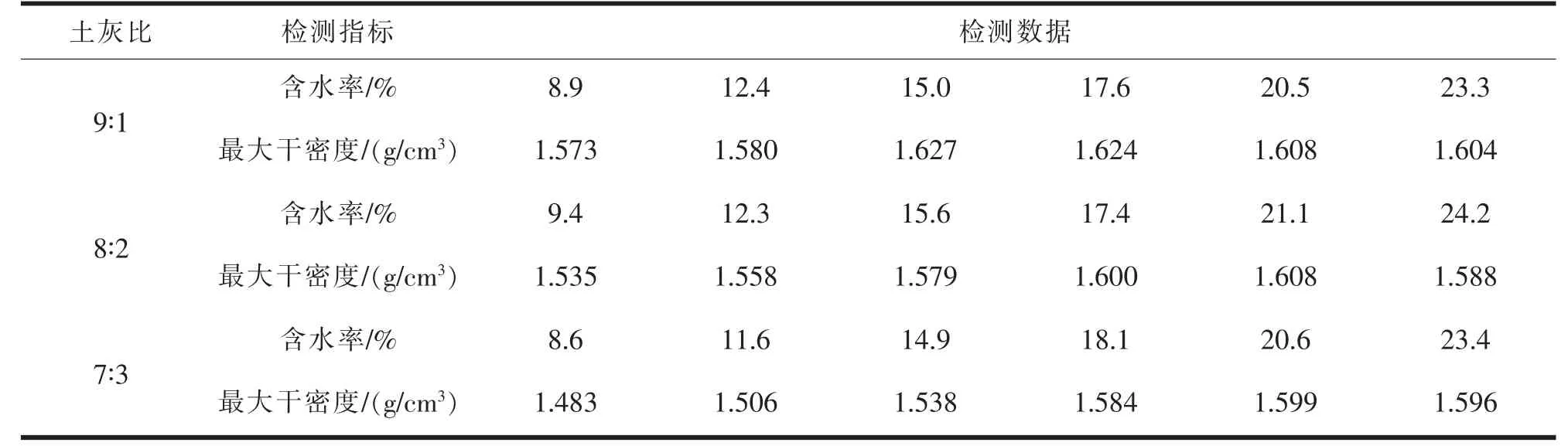

參照業內相關工程施工經驗,擬定了3 個初定土灰比,分別為9∶1、8∶2 及7∶3,分別進行室內檢測對比試驗。 針對每一個土灰比再分別擬定6 組不同的等步長含水率,進行擊實試驗,其中試驗前灰土應與工程施工保持一致, 提前1 d 加水進行粉化。得出的各土灰比對應含水率和最大干密度情況見表2。

表2 灰土擊實試驗結果

分別可以得出土灰比為9∶1 的試驗組最佳含水率為15.0%,其對應的最大干密度為1.627 g/cm3;土灰比為8∶2 的試驗組最佳含水率為21.1%, 其對應的最大干密度為1.608 g/cm3; 土灰比為7∶3 的試驗組最佳含水率為20.6%, 其對應的最大干密度為1.599 g/cm3;

3.3 強度驗證

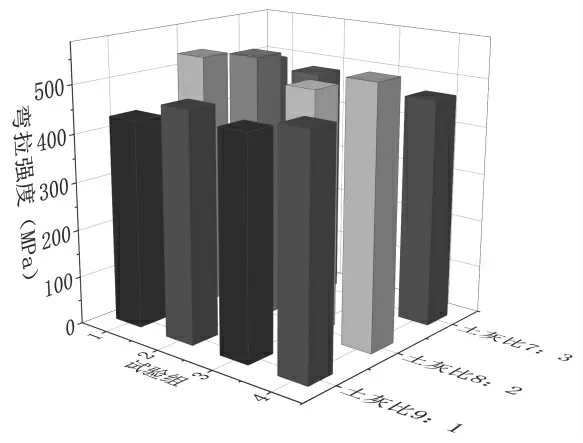

選定上述3 組土灰比及其分別對應的最佳含水率水平,分別制備了4 組試件,檢驗其7 d 無側限抗壓強度,檢測結果見圖2。

從圖2 可知,土灰比為9∶1、8∶2 及7∶3 的各組試件無側限抗壓強度均能滿足規范要求的大于300 kPa;而當土灰比為8∶2 時,試件的無側限抗壓強度平均值最高,為531 kPa,最大值達到549 kPa。以最大強度為控制指標展開進一步研究,因此最終確定灰土擠密樁的土灰比為8∶2, 對應的最佳含水率為21.1%,最大干密度為1.608 g/cm3。

圖2 無側限抗壓強度檢測結果

4 施工要點分析

首先須控制軸線準確放至施工界面,為避免偏移現象,應采取木樁固定方案進行處理,同時用石灰標記在樁間均勻布點;通過軸線和布點標記將樁機平穩、垂直地移動至預定點位;以隔樁跳打的方式進行沉管成孔,須確保沉管精準對正樁位點(水平偏差應在樁距3%以內,垂直度偏差應在樁長1%以內),用紅漆標記沉管深度線;成孔應遵循先外層后內層的原則,同一排、同一列樁孔須間隔實施;拌制灰土的過程中不得采用人工拌制,應嚴格控制加水量并按照土灰比分多次加水以機械拌制到灰土顏色均勻;回填夯實應參考試夯情況,選取300 kg左右夯錘重量的桿式機具精準對正后實施,應以夯錘自由下落不觸及孔壁為標準,填料夯實前須底夯10 次,填料速度及夯實頻率應嚴格把控。

5 加固效果驗證

5.1 路基承載力

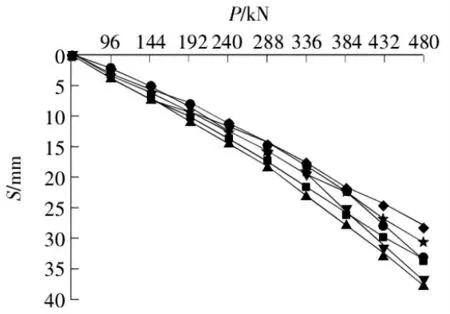

考慮到該公路路基承載力設計要求為200 kPa以上,在進行承載力檢測試驗時按照設計值的1.5倍進行加載, 即300 kPa 的加載荷載。 采用分級加載的方案,承載板形狀為1.15 m 邊長的正方形。 沿濕陷性黃土現場施工段縱向隨機抽取了6 個檢測點,檢測所得P-S 曲線見圖3。

圖3 P-S 曲線圖

從圖3 可知,抽檢的6 處加固施工點均未出現極限破壞標志,曲線末端無拐點。 各處試驗點可滿足設計路基承載力要求, 最終沉降量分別為33.6 mm、28.4 mm、37.5 mm、36.8 mm、33.4 mm 及30.5 mm。

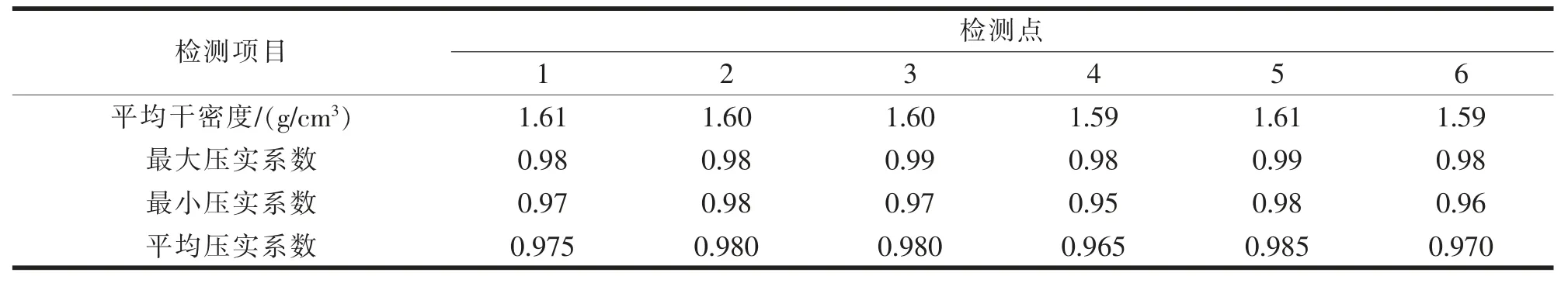

5.2 灰土壓實系數

該公路濕陷性黃土路基加固灰土擠密樁的設計壓實系數應≥0.96。 在加固施工的過程中取樣檢測灰土干密度情況,其中擠密樁長8 m,在樁頂及往下每隔1 m 取樣1 處, 每個檢測點取樣8 處灰土,共取樣48 處灰土。 經檢測,其壓實系數情況見表3。

表3 灰土壓實系數試驗結果

經檢測, 抽檢的6 個檢測點共48 處灰土檢測樣本,其平均干密度均與上文室內灰土試驗的最大干密度1.608 g/cm3相近,6 個檢測點的平均壓實系數均滿足設計的≥0.96 要求;48 處灰土檢測樣本中僅有2 處壓實系數為0.95,小于0.96 的要求,滿足率為95.8%,灰土擠密樁壓實加固效果良好。

5.3 樁間土擠密系數

壓實系數可用于評定灰土分層壓實效果的參數,此外,還須考慮灰土擠密樁對樁間土擠密效果進行評定, 因此提出樁間土擠密系數的概念加以分析。

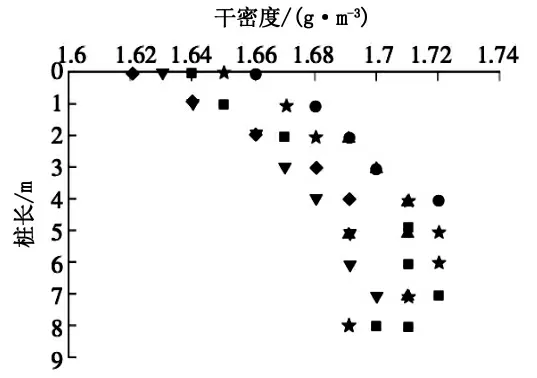

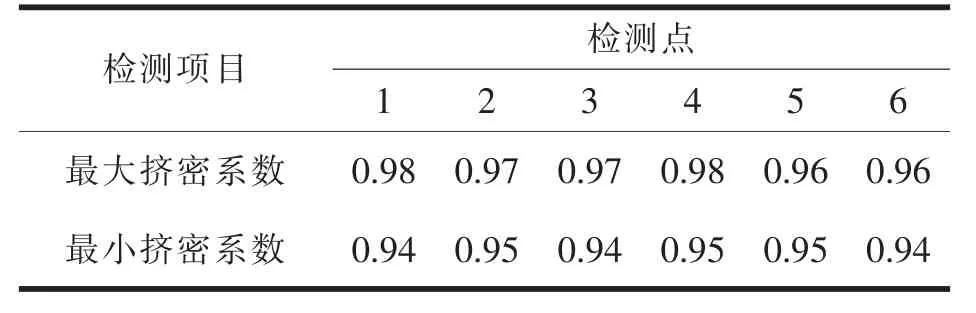

經檢測,灰土擠密樁施工范圍內的濕陷性黃土的最大干密度為1.76 g/cm3, 與之對應的最佳含水率為15.8%。 在施工過程中對樁間土進行取樣,其取樣方法與灰土取樣類似,即抽檢6 個檢測點共48處樁間土。 擠密系數定義為樁間土的實測干密度與理論最大干密度的比值。48 處樁間土的干密度檢測結果見圖4。

圖4 干密度檢測情況

擠密系數的計算結果見表4,均≥0.93,滿足設計要求。

表4 樁間土擠密系數計算結果

6 結語

本研究基于實體工程,探討灰土擠密樁加固方案, 介紹灰土擠密樁加固方案施工技術的主要參數,在分析加固機理的基礎上,檢測現場濕陷性黃土基本物理力學指標, 并對加固后路基指標進行檢測,以驗證其加固效果,得出如下結論:(1)確定灰土擠密樁土灰比為8∶2, 對應的最佳含水率為21.1%, 最大干密度為1.608 g/cm3;(2)6 處加固施工點均未出現極限破壞標志, 曲線末端無拐點;(3)6個檢測點灰土平均壓實系數均滿足設計要求,48 處灰土檢測樣本滿足率為95.8%;(4)擠密系數的計算結果均≥0.93,滿足設計要求。