廣西永福縣表層土壤硒地球化學特征及其影響因素分析

范汝海 倪戰旭 林清梅 黃子龍 李庚華

(廣西壯族自治區二七一地質隊)

硒在醫學界有著很特殊的地位,有“生命的火種”的美譽,對人體健康有至關重要的作用[1],但是硒在土壤中分布并不均勻,全世界有40多個國家和地區缺硒[2]。近年來,全國各省陸續開展了土地質量調查專項工作,大量地質工作者和科研院校科研人員對土壤中硒的分布特征和規律、賦存狀態及影響因素等進行了探討[3],但是永福縣在這方面的研究成果還鮮有報道。根據調查,北上廣等一線城市消費者對硒的認知率普遍較高,隨著全國宣傳的進一步加深,人們群眾對硒的了解越來越普及,并且富硒農產品的銷售價格明顯要高于普通農產品[4]。因此富硒土地具有廣闊的開發應用前景[5]。永福縣開展土地質量地球化學評價調查專項工作,采集了3 888個表層土壤樣品,分析發現研究區內土壤大面積富硒,富硒土地占比約為80%。在此基礎上,對永福縣境內主要農用地的表層土壤硒含量、分布特征及影響因素進行了總結、分析、探討,以便為永福縣發展富硒產業提供地質依據。

1 概況

研究區位于廣西桂林市西南部,是廣西乃至全國著名的長壽之鄉,地理坐標為東經109°36′32″~110°10′07″,北緯24°46′33″~25°13′04″,覆蓋面積約為796 km2;由2個區塊組成,分布于永福縣東西兩側,大致呈近南北向展布,中間為大崇山山脈自北而南相隔,涉及永福鎮、羅錦鎮、百壽鎮、蘇橋鎮、三皇鎮、堡里鎮、廣福鄉、永安鄉共8個鄉鎮。區內土壤以水稻土、紅壤、石灰土為主,土地利用類型主要為耕地、園地和林地。氣候上屬中亞熱帶季風氣候,歷年平均氣溫為18.8℃,歷年平均降水量為1 937.3 mm,是全國水資源豐富地區之一,亦是廣西多雨中心之一。

在大地構造位置上,研究區位于華南準地臺桂中—桂東凹陷東部,主要為沉積巖,其中寒武系以碎屑巖為主夾少量碳酸鹽巖,沿研究區邊緣分布,構成區內基底構造;泥盆系、石炭系廣泛分布于區內,巖性以灰巖、白云巖、砂巖、頁巖、硅質巖為主,為區內蓋層主要地層;白堊系主要位于研究區東部永福縣城一帶,底部為紫紅色礫巖,不整合于前白堊紀地層之上,中上部為紫紅色粉砂巖、細砂巖夾泥巖,局部夾礫巖及泥灰巖;第四系主要沿洛清江和大小河溝谷地帶分布,主要為黏土、砂土、砂礫層,局部富含鐵錳質結核及夾泥炭層或風化殘坡積碎石土。

2 樣品采集及分析

調查采用面積性土壤地球化學測量的方法,執行《土地質量地球化學評價規范》(DZ/T 0295—2016)。樣點根據評價圖斑布設,主要布設于耕地和園地上,兼顧中間的林地、草地等,耕地平均采樣密度為9樣/km2,林地平均采樣密度為3樣/km2,采樣深度為0~20 cm。采樣按照代表性的原則進行,選擇合理的采樣位置,采集單元內主要的土壤類型。采樣時以野外確定的采樣點為中心,根據地形地貌、地塊形狀等實際情況,按照“S”形、“X”形或“棋盤”形布設分樣點。采集的各分樣點土壤用手掰碎,挑出雜物,將土壤混合均勻后,采取縮分法采集1~1.5 kg的樣品。樣品加工均在野外駐地進行,場地干凈、開闊、通風、無污染,樣品掛在樣架上自然風干。風干后的樣品用塑料棒敲碎,挑出雜物后土壤全部過10目塑料篩,以對角線縮分法稱取200 g土壤作為樣品送實驗室。

樣品測試分析工作由湖北省地質實驗測試中心承擔,分析質量按照相關規范進行,執行三級質量檢查制度,采用原子熒光光譜法(AFS)對土壤硒含量進行測試,電位法(ISE)分析pH值,數據成果經過中國地質調查局區化樣品測試質量檢查組驗收通過,質量可靠。

3 表層土壤硒的地球化學特征

3.1 硒的含量特征

根據區內采集的3 888個土壤樣品統計,硒元素含量的變化范圍為(0.15~8.73)×10-6,中值為0.52×10-6,眾值為0.43×10-6,平均值為0.65×10-6,是全國土 壤 硒 含 量 平 均 值(0.29×10-6)[6]的2.24倍,且90.92%的樣品高于全國土壤硒含量平均值,表明硒在本區土壤中呈富集狀態。參照《土地質量地球化學評價規范》(DZ/T 0295—2016)硒豐缺的劃分標準,將區內土壤硒等級劃分為缺乏,邊緣,適量,高和過剩,相應的含量范圍依次是≤0.125×10-6,(0.125~0.175)×10-6,(0.175~0.4)×10-6,(0.4~3.0)×10-6,大于3.0×10-6;本區采集的表層土壤樣品僅有一個樣品硒含量為邊緣等級,其余樣品均達到適量等級以上,適量等級以上占總采集樣品量的99.97%。其中,硒含量為過剩等級(>3.0×10-6)的樣品有33件,占總采集樣品的0.85%;硒含量為高等級((0.40~3.0)×10-6)的樣品有2 607件,占總采集樣品的67.05%;硒含量為適量等級((0.175~0.4)×10-6)的樣品有1 247件,占總采集樣品的32.07%。

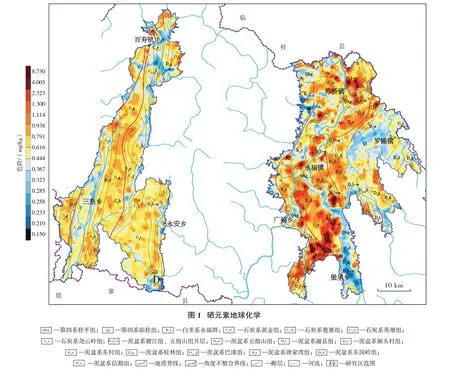

3.2 硒的分布特征

元素空間變異程度的大小,可以通過元素變異系數來反映,一般弱變異性變異系數小于0.1,中等變異性系數在0.1~0.7,強變異性系數大于0.7[7],本區硒變異系數為0.81,反映出硒在本區土壤中為強變異性,呈不均勻狀態分布。根據硒元素地球化學圖(圖1),研究區硒元素含量在區域上具有明顯的地域性,總體上,西部區塊分布相對較均勻,但高值濃集區則主要位于東部區塊。其中東部區塊西部高、東部低;西部區塊中部高、北部低;在地貌上呈坡地高、河谷階地低的特點。總體上,全區不缺硒,僅有個別地塊硒位于邊緣區,非富硒土壤主要沿河流流域呈長條狀、帶狀間雜鑲嵌于區內。

4 土壤中硒受控因素分析

根據廣西永福縣土地質量地球化學評價成果資料,對區內地質單元、土壤類型、地形地貌、pH、土地利用方式等因素進行了綜合分析,發現本區表層土壤硒的含量、分布主要受地層影響,其他因素對土壤硒含量和分布也有一定的影響。

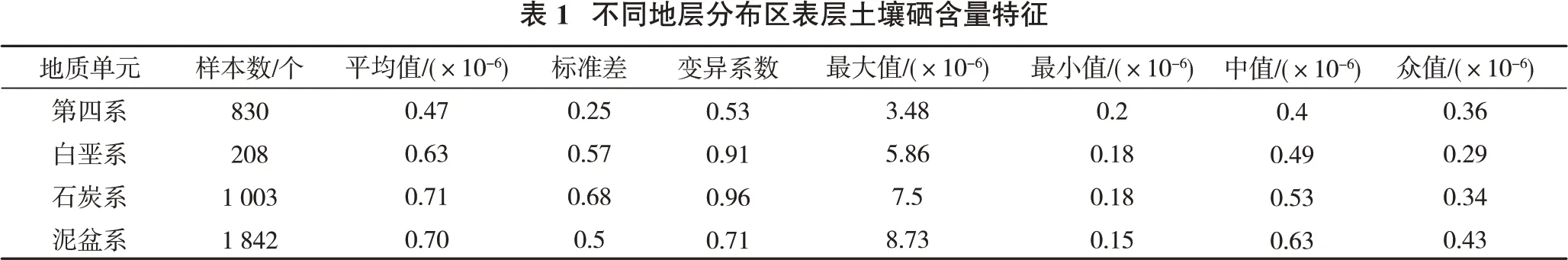

4.1 地質背景對硒含量的影響

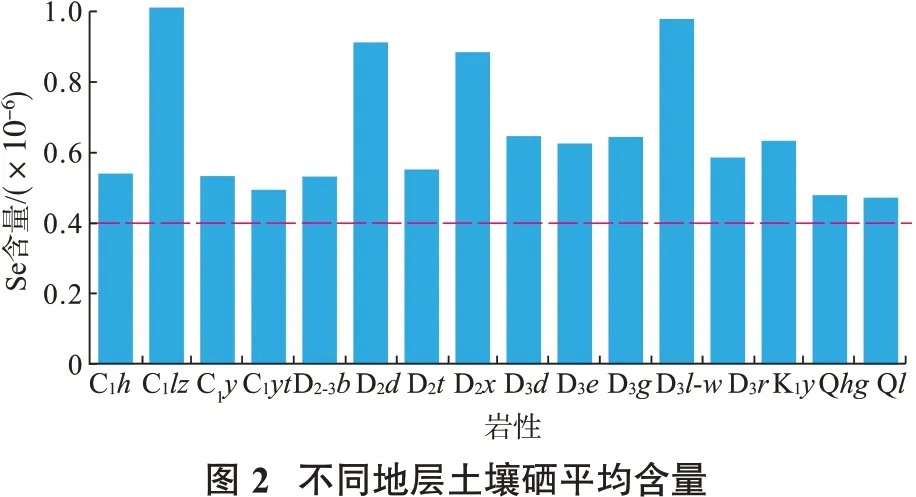

表層土壤硒在不同地質單元中的含量變化較大,均值從高到低依次為石炭系區(0.71×10-6),泥盆系區(0.70×10-6),白堊系區(0.63×10-6),第四系區(0.47×10-6)(表1)。從土壤硒含量看,石炭系鹿寨組(C1lz)、泥盆系榴江組五指山組并層(D3l-w)地層中發育的土壤硒含量最高,平均含量分別達到1.01×10-6,0.97×10-6;其次為泥盆系東崗嶺組(D2d),信都組(D2x),平均含量分別達到0.91×10-6,0.88×10-6;石炭系英塘組(C1yt)、第四系桂平組(Qhg),臨桂組(Ql)含量水平較低,分別為0.49×10-6,0.48×10-6,0.47×10-6(圖2)。由于不同地質單元的成巖物質來源、母巖種類不一致,加之所經歷的構造運動、年代氣候以及地形地貌和生物種類的差異,使得硒在各地層單元區內含量呈現不同的特征,但即使表層土壤硒含量均值最低的第四系區,也已超過富硒土壤標準(0.4×10-6),表現出本區普遍富硒的地質背景。

?

成土母質是巖石經過風化作用后,就地殘積或搬運再沉積在地殼表層的,可形成未來土壤的疏松堆積物。因此,巖石中硒富集情況對土壤富硒具有重要的影響作用。本區石炭系鹿寨組(C1lz)巖性主要為灰黑色薄層泥巖、頁巖夾硅質巖;泥盆系榴江組五指山組并層(D3l-w)巖性以灰—深灰色、淺褐色薄層硅質巖、硅質泥巖、扁豆狀灰巖、泥晶灰巖等;研究表明“黑色巖系”與硒的富集具有十分密切的關聯性[8-9],而本區石炭系鹿寨組巖石中硒含量很高,平均值達到2.82×10-6;此外在石炭系鹿寨組(C1lz)地層區內采集的401個表層土壤樣品硒含量平均值達到1.01×10-6,在泥盆系榴江組五指山組并層(D3l-w)地層區內采集的203個表層土壤樣品硒含量平均值達到0.97×10-6,明顯高于其他地層土壤硒含量和本區背景值。

4.2 地形地貌與硒含量的關系

從硒的地球化學圖上看(圖1),區內富硒土壤成片成帶集中分布,僅在江河流域附近第四系中硒含量較低,遠離江河流域的硒含量呈升高趨勢。其中,硒含量低值區(淺色域)與河谷階地分布密切相關,如在堡里鄉沿茅江流域呈長條狀分布,主要分布在沖積形成的第四系河谷階地上;同時在羅錦鎮龔村至木龍陂、羅錦村至山腳底村一帶的河流以及百壽鎮百壽河流域也出現類似情況,而在蘇橋鎮南部白堊系地層中的溪流一帶也出現2個低值中心。高值區(深色域)主要分布在蘇橋鎮北東部以及廣福鄉南部的巖溶山區和丘陵區,總體沿南北向山脈呈帶狀展布。這一特征表明,區內巖溶山區、丘陵區域原地風化而成的土壤更多的繼承了母巖的元素地球化學特征,為天然富硒的態勢,而位于江河兩岸一帶的第四系沖洪積層形成的河谷階地,在成土過程中硒發生了強烈的淋濾、溶解以至于丟失。

4.3 土壤類型與硒含量的關系

表層土壤硒的含量在不同土壤類型上也表現出較大的差異(表2),最高為紫色土、紅壤,硒含量均值分別為0.79×10-6,0.71×10-6;最低為沖積土,硒含量均值為0.51×10-6。該區土壤類型分布是受到地質背景、氣候、土壤質地和地形地貌等多種因素共同作用的結果。硒含量較高的紫色土、紅壤一般分布在地勢起伏較大的巖溶山區、丘陵坡地,土壤原地殘積、殘坡積而成,土壤中含有較多的黏粒。研究表明土壤黏粒對硒有吸附作用[10],這與硒在本區紅壤土中表現出的富集狀態一致;而本區沖積土中砂粒含量較多,黏粒較少,一般為沖積物、沖洪積物,分布在江河流域一帶,在搬運過程中存在硒丟失,加之永福為廣西多雨中心之一,雨量充足,在一定程度上加強了土壤的淋濾作用,從而加速了硒的流失速度,導致硒含量相對較低。

4.4 土壤pH與硒含量的關系

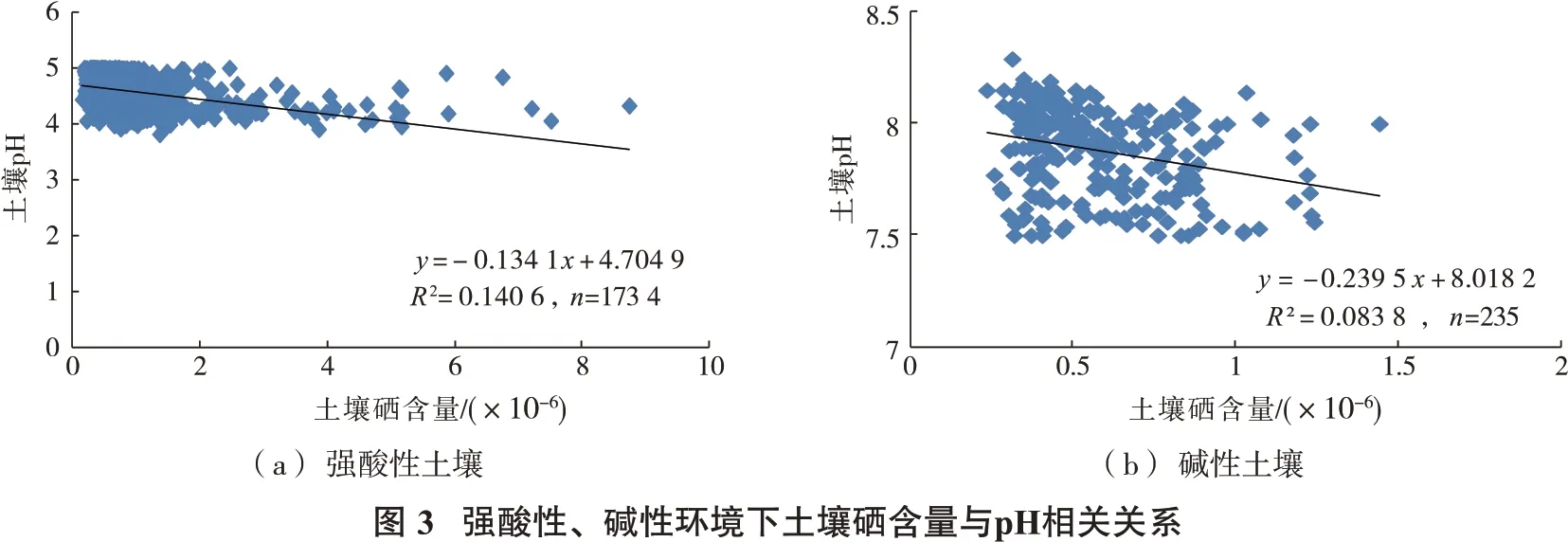

土壤pH主要是通過控制土壤元素的活性進而影響土壤中元素的含量,是影響土壤硒含量的重要因素之一[11]。研究表明,在酸性土壤環境中,更利于礦質元素的富集,這是由于大多數的礦物在酸性土壤中被破壞、溶解,導致容易釋放出各種化學元素[12]。通過對各土壤樣品中pH與硒含量的線性關系分析,本區pH與硒含量的相關系數為-0.17,其中第四系區為-0.14、白堊系區為-0.22、石炭系區為-0.27、泥盆系區為-0.21,硒含量與pH之間的線性關系并不是很明顯。本區強酸性土壤中硒含量均值高達0.78×10-6;明顯高于堿性(0.58×10-6)、中性(0.63×10-6)、酸性(0.52×10-6)土壤,并且在強酸環境下,硒的負相關線性明顯增強,相關系數為-0.37,而在堿性環境下也表現出一定的負相關性,相關系數為-0.29(圖3)。以上結果說明,土壤在強酸性環境中對硒的活化富集有利,而在堿性環境中則對硒活化有抑制作用,這是由于硒酸物質在堿性環境中易與堿性物質發生反應而加速硒的溶解。同時,在一定范圍內土壤硒的甲基化會隨著pH的增加而加強,而甲基化會使硒的移動性和從表土中溢出的可能性增加[13-14]。

?

4.5 土地利用類型與硒含量的關系

根據研究區表層土壤硒含量進行統計分析,不同土地利用類型單元中硒平均含量表現:其他林地(1.04×10-6)>有林地(1.03×10-6)>其他園地(0.81×10-6)>灌木林地(0.78×10-6)>其他草地(0.76×10-6)>果園(0.56×10-6)>旱地(0.50×10-6)>水田(0.49×10-6)。硒在林地、草地中的含量均要高于耕地(表3),這主要是因為林地、草地受人為干擾因素要少于耕地,其枯枝落葉經腐殖化、礦化等過程循環利用,而耕地因長期耕種,土壤中的硒隨著農作物的吸收被大量消耗,導致硒含量相對較低[15-16]。

5 結 論

(1)研究區的表層土壤硒含量較高,平均值為0.65×10-6,是全國土壤硒平均值(0.29×10-6)的2.24倍,調查點有67.05%的土壤處于富硒水平((0.4~3.0)×10-6),有0.85%的土壤處于過剩狀態(>3.0×10-6),有32.07%土壤處于足硒水平((0.175~0.4)×10-6),僅有1個調查點土壤樣品處于硒邊緣狀態((0.125~0.175)×10-6),未發現硒缺乏土壤,即該地區存在大面積富硒和足硒土壤。

?

(2)硒在本區分布不均勻,變異系數為0.81,地質背景對土壤硒含量有控制作用,石炭系鹿寨組(C1lz)表層土壤硒含量明顯高于其他地層和本區背景值,它們在地形地貌和土壤類型上分布的差異是受地層控制的外在體現。

(3)本區強酸性土壤利于硒的富集,強酸性土壤中硒含量均值高達0.78×10-6;明顯高于堿性(0.58×10-6)、中性(0.63×10-6)、酸性(0.52×10-6)土壤,并且在強酸環境下,硒的負相關線性明顯增強。

(4)表層土壤硒的含量在不同土地利用類型上差異明顯,其含量依次由林地→草地→園地→旱地→水田遞減,尤其是硒在林地、草地的富集程度要明顯高于耕地。