基于巖體結構數字識別技術的露天礦山邊坡生態(tài)修復方案優(yōu)選

陸世東 張 棟 涂美義 周洪文 潘若寒 柯 波

(1.湖北省國土資源研究院,湖北 武漢 430071;2.武漢理工大學資源與環(huán)境工程學院,湖北 武漢 430070)

礦山開采對我國經濟發(fā)展作出了突出貢獻,是國家基礎產業(yè)的重要組成部分。礦山開采造成了不容忽視的生態(tài)環(huán)境問題。就露天礦而言,目前國內大多數露天礦山邊坡的生態(tài)重建工作都未開始進行或者缺乏適宜的生態(tài)重建方案,導致大部分的露天礦山邊坡造成的生態(tài)破壞問題一直未能得到有效解決,無法達到綠色礦山建設標準。縱觀國外其他國家的礦山開采歷程,從20世紀開始,歐美和日本等一些發(fā)達國家就已經開始著手進行露天礦邊坡的生態(tài)修復和生態(tài)重建工作[1]。發(fā)達國家實行露天礦邊坡治理的主要方法是將已經成熟的公路邊坡修復治理技術運用到露天礦邊坡上,常用的修復技術有厚層基材噴播技術、三維網植被技術、客土噴播技術等[2-6],實現了邊坡的生態(tài)修復。這些修復方法和修復技術值得我國露天礦山借鑒。

對于同一地區(qū)的露天礦山邊坡的生態(tài)修復方案,邊坡的高度、角度、巖體結構等方面存在差異,使得所采用的生態(tài)修復技術不盡相同。例如邊坡角度越大,高度越高,常規(guī)的厚層基質材料噴播技術的實踐效果不理想,整體施工難度也越大,遇到強降雨后,噴播的修復材料破壞嚴重。此外,巖體裂隙越發(fā)育,為植物根系提供的生長空間越充沛,水分與養(yǎng)分的交換和遷移也越充足。但一般情況下,巖體裂隙越發(fā)育,越不穩(wěn)定,不利于生態(tài)修復工程的實施。由此可見,在礦區(qū)土壤及氣象條件確定的條件下,邊坡生態(tài)修復的主要影響因素應包含邊坡幾何特征、巖體結構及力學特征。在該類主要影響因素獲取方面,傳統(tǒng)方法主要有精測線法[7-8]、定向取芯[9]、孔內照相[10]、孔內視頻[11]和取樣窗法[12-13]等。精測線法受地形因素影響效率低;孔內照相、孔內視頻和取芯法對于大范圍巖體結構的空間精細刻畫程度不足,且存在成本高、效率低等缺點;取樣窗法只是單一的統(tǒng)計單位面積內的節(jié)理信息,局限性也很明顯。綜上所述,如何快速且較全面地識別邊坡的高度、角度、巖體結構等特征信息需要深入研究。

本研究以銅山口礦山為例,采用三維激光掃描技術[14-15]和巖體結構數字識別技術[16]建立礦山 DTM模型,快速全面地識別邊坡的高度、角度、巖體結構等特征;通過綜合分析該礦巖體地質條件,根據巖層分布等因素,將該礦開采邊坡分為7個區(qū)域,進而根據不同的邊坡區(qū)域分別提出相應的邊坡分區(qū)方案。研究結果可為大型露天巖質邊坡生態(tài)重建技術方案設計與優(yōu)選提供新思路。

1 工程概況

大冶有色金屬公司銅山口銅礦位于大冶市陳貴鎮(zhèn),礦山于1984年建成投產,采選綜合能力為990 kt/a。經過三十多年的開采,目前已形成多級終了臺階,礦山露采境界內資源量開采年限不足4 a。礦山邊坡主要分布的巖石類型有透輝石細脈化白云巖、白云巖、大理巖、花崗閃長斑巖、矽卡白云巖、石榴石細脈化大理巖等。礦區(qū)內植被數量較少,邊坡表面主要是裸露的巖石,山坡上覆蓋有原生的灌木林。礦區(qū)屬于亞熱帶大陸氣候,雨水充足,年均降雨量為1 411 mm。礦山現狀如圖1所示。

2 礦山邊坡DTM模型構建與分區(qū)

2.1 邊坡DTM模型構建

銅山口礦山邊坡DTM模型點云數據使用長距離三維激光掃描儀獲取,由澳大利亞Maptek公司生產,型號為I-SITE 8810,工作方式如圖2所示。通過構建的DTM模型,可以在計算機上直觀地分析銅山口礦山邊坡的地形地貌現狀,使后續(xù)分區(qū)方案的規(guī)劃更加直觀、便捷。

本研究構建的銅山口礦山三維高精度DTM模型可以使研究人員快速獲取邊坡角度、高度和巖體節(jié)理裂隙密度等參數,邊坡三維重構結果如圖3所示。

2.2 邊坡分區(qū)

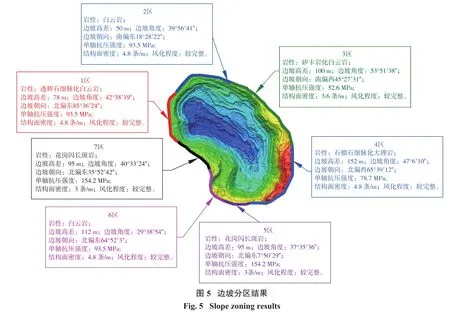

通過對點云數據的處理分析,得到了邊坡影像圖與邊坡DTM模型,結合地層巖性、邊坡走向、邊坡角度等特征,可對露天邊坡進行分區(qū)研究。本研究在3DMine軟件中快速測量出了各個邊坡的坡面角和邊坡高度,如圖4所示。

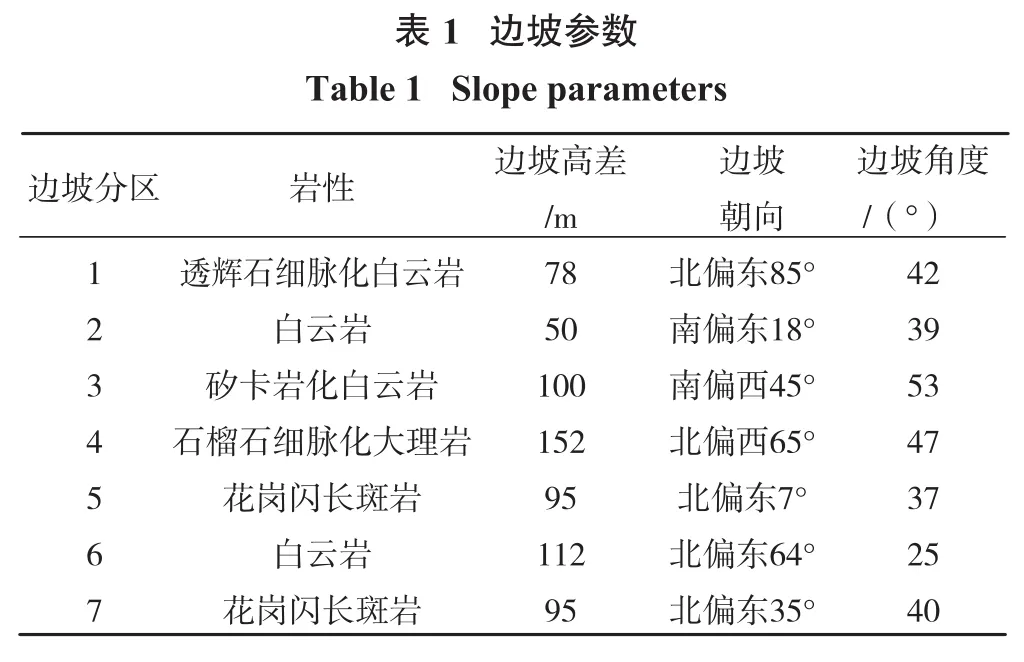

參考銅山口礦山地質剖面圖,結合邊坡角度和高度,根據巖性的不同對邊坡進行區(qū)域劃分。邊坡朝向北偏東85°方向區(qū)域主要分布透輝石細脈化白云巖,南偏東18°朝向主要分布白云巖,南偏西45°朝向主要分布矽卡巖化白云巖,北偏西65°朝向主要分布石榴石細脈化大理巖,北偏東7°朝向分布花崗閃長斑巖,北偏東64°朝向分布白云巖,北偏東35°方向主要分布花崗閃長斑巖。依據地質剖面圖上的巖性分布線在邊坡DTM模型中找到對應的區(qū)域,并劃分成塊,編號為1~7區(qū)。各個分區(qū)邊坡的巖性、高度、朝向和角度參數見表1,邊坡分區(qū)結果如圖5所示。

?

3 邊坡巖體質量評價

本研究在銅山口礦山各個邊坡分區(qū)選取7處測量區(qū)域,確保得到各個分區(qū)真實的巖石結構信息數值。通過三維軟件對結構面進行識別獲取節(jié)理裂隙的寬度和數量。巖體表面標注邊坡信息的三維效果如圖6所示。

結構面密度可反映巖體節(jié)理裂隙的發(fā)育程度,根據結構面空間分布信息,可計算結構面的面密度。但在實際應用中,常采用體密度表征巖體的完整性,經過對比實際巖體狀況,精確計算出巖體體密度較為困難,而巖體線密度的數值與體密度較為相近[17],故而在計算中使用線密度的數值代替體密度。采用上述方法,統(tǒng)計出每一測量區(qū)域內結構面線密度的平均值,邊坡角由三維軟件中測量得出,風化程度通過現場實地調查得出,最終得出的邊坡巖體結構面數據見表2。

?

由于近年來銅山口礦山的開采規(guī)劃與采區(qū)并未產生較大變化,因此本研究巖石飽和水下單軸抗壓強度采用該礦地質報告中試驗得出的數值,并按照其取樣位置和巖性的不同對應1~7區(qū),得到了各分區(qū)的巖石飽和水下單軸抗壓強度,見表3。

?

《工程巖體分級標準》(GB 50218-94)對巖石的等級進行了劃分,不同的BQ值對應的巖石特征不同。共分為5級,具體如表4所示[18]。

?

巖體基本質量指標BQ可根據飽和水巖石單軸抗壓強度σw、巖石節(jié)理裂隙體密度Kv計算,公式為

根據表1、表2和表3可計算BQ值,用所得BQ值對應巖體質量分級表(表4),確定巖石質量等級,巖體質量評價結果見表5。

?

由表5可知:5區(qū)和7區(qū)巖石體質等級為Ⅰ級,1、2、4、6區(qū)巖石體質等級為Ⅱ級,3區(qū)邊坡等級為Ⅲ級,礦山西南方向的5區(qū)和7區(qū)邊坡巖石強度較好。

4 銅山口礦邊坡修復方案推薦

文獻[19]通過BQ法得出了1~7區(qū)邊坡巖體質量評價與分級結果,本研究對銅山口礦山邊坡的巖體質量有了宏觀的了解。在此基礎上,根據礦山邊坡分區(qū)范圍與礦區(qū)自然資源條件、氣候條件、土壤情況、地下水等情況對各個級別的邊坡提出相應的生態(tài)重建方案[20]。

4.1 Ⅰ級巖質邊坡生態(tài)修復技術

通過巖體質量評價結果(表4和表5)可知,巖體質量等級為Ⅰ級的為5區(qū)和7區(qū)邊坡的巖體為堅硬巖,因此本研究將5區(qū)邊坡和7區(qū)邊坡的生態(tài)重建工作一并進行規(guī)劃。5區(qū)邊坡和7區(qū)邊坡的主要巖性為花崗閃長斑巖,節(jié)理裂隙數量較少,巖石比較堅硬。依據以上邊坡的結構特點,推薦采用厚層基材噴播技術。

厚層基材噴播技術重點是在堅硬的巖石上形成穩(wěn)定的植被,并且具有較強的抗沖刷能力。要保證噴播后植物能良好地生存在邊坡上,形成獨立的礦區(qū)生態(tài)。需采用特定的噴播設備使生態(tài)修復所需要的肥料、土壤、具有黏性的沾合劑、植物種子等,可以給植物提供充足的水分和營養(yǎng)成分,保證植物能夠正常生長[21]。厚層基材噴播技術的施工流程如圖7所示。

厚基料噴播技術能有效解決裸露礦山邊坡生態(tài)修復問題,特別是對于大型邊坡的優(yōu)勢更加明顯,有助于保護礦山邊坡生態(tài)系統(tǒng)。

4.2 Ⅱ級巖質邊坡生態(tài)修復技術

依據巖體質量評價結果(表5)可得,1、2、4、6區(qū)邊坡巖石質量等級為Ⅱ級,巖石較堅硬,巖體較完整,邊坡區(qū)域內主要分布的巖石巖性:1區(qū)為透輝石細脈化白云巖,2區(qū)為白云巖,4區(qū)為石榴石細脈化大理巖,6區(qū)為白云巖,節(jié)理裂隙條數平均值為4.8條/m。這4個區(qū)域的巖石性質較為相似,為提高生態(tài)重建工作效率,減少經濟成本,依據其性質統(tǒng)一進行生態(tài)重建,根據其節(jié)理裂隙發(fā)育情況以及現場土質調查結果,采用三維網植被技術對其進行生態(tài)修復[22]。

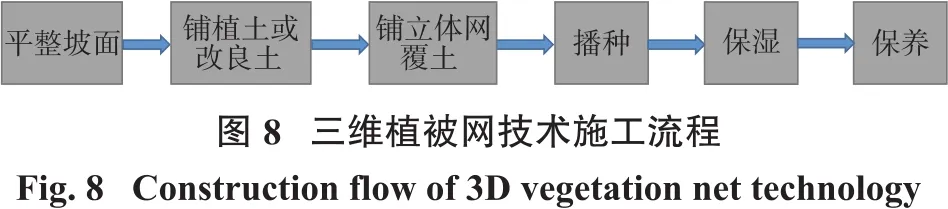

三維植被網護坡技術基本原理是在邊坡的坡面增加一層人工合成的復合材料,植物種植過程中按一定的組合進行排列分布,通過不同植物之間生長過程中的相互配合、相互影響,在巖石邊坡上形成堅固牢靠的根系,繼而擁有一定程度的抗雨水沖刷能力,最終形成邊坡自身的防護體系。三維植被網護坡施工工藝如圖8所示。

生態(tài)護坡技術處理后,坡面可形成良好的植被覆蓋,可在很大程度上抵抗雨水對邊坡植被的影響,從而有助于提高邊坡植被的穩(wěn)定性。

4.3 Ⅲ級巖質邊坡生態(tài)修復技術

根據表5,3區(qū)邊坡巖石質量等級為Ⅲ級,該區(qū)邊坡主要分布的巖性為矽卡巖化白云巖,節(jié)理裂隙密度為3.6條/m,巖體基本質量為較軟巖,巖石較破碎。根據其地質剖面圖中給出的地質信息,結合現場調查的節(jié)理裂隙條數寬度、深度等條件,判斷該區(qū)域邊坡長期穩(wěn)定性不強,不適合采用傳統(tǒng)的厚基質噴播技術,不利于高效建立起該區(qū)域的生態(tài)修復系統(tǒng)。因此為減少成本,提高邊坡生態(tài)重建的經濟效益,3區(qū)邊坡推薦采用客土噴播技術[23]。

客土噴播技術以往多用于公路邊坡的生態(tài)重建,但由于礦山邊坡在邊坡高度、邊坡巖石力學性質方面與公路邊坡存在一定的差異,因此,需要根據礦山邊坡巖石特征從工藝流程角度對客土噴播技術進行適當改進。

適用于礦山邊坡的客土噴播防護技術的主要施工流程為,首先將植物種子、植物生長基礎材料、客土、植物所需肥料等按照適合的比例進行混合,再通過噴射機器噴射到邊坡的坡面上,最終形成穩(wěn)定的邊坡生態(tài)防護系統(tǒng)。3區(qū)邊坡利用客土噴播技術,可以給草類植物提供良好的生存環(huán)境,以恢復邊坡的生態(tài)功能。客土噴播施工工藝流程如圖9所示。

5 結論

(1)利用三維激光掃描技術,構建了銅山口礦山DTM模型,并根據邊坡地層巖性,將該礦邊坡劃分為1~7區(qū)。依據巖體質量分級結果,優(yōu)選了各分區(qū)最適宜的生態(tài)修復方案:5區(qū)和7區(qū)邊坡采用厚層基材噴播技術,1、2、4、6區(qū)邊坡采用三維網植被技術,3區(qū)邊坡采用客土噴播技術。

(2)基于巖體結構數字識別技術的邊坡生態(tài)修復技術實現了邊坡的科學分區(qū),在此基礎上使用BQ分類法對巖體進行分級,根據邊坡巖體質量評價與分級結果優(yōu)選合理的生態(tài)修復方案。該方法為礦山邊坡生態(tài)修復工作提供了一種新思路。

(3)本研究生態(tài)修復方案優(yōu)選結果有助于銅山口礦山實現高質量的生態(tài)修復,但所推薦的生態(tài)修復方案的普適性還需要結合大量實踐進一步研究。