社會整合的道德之維:關于帕森斯、齊美爾和莫頓的道德社會學思想

唐納德·萊文/文 劉汶蓉/譯評

19世紀末20世紀初,道德社會學在埃米爾·迪爾凱姆(Emile Durkheim)及其學生喬治·古爾維奇(Georges Gurvitch)等社會學家的推動下,發展為一個成熟的研究領域。1Gabriel Abend, What’s New and What’s Old about the New Sociology of Morality, in Steven Hitlin and Stephen Vaisey (eds.), Handbook of the Sociology of Morality, 2010, pp. 579-580.但在20世紀中葉以后,社會學對道德問題的關注明顯下降。直到21世紀,在深度全球化帶來文明沖突迭起的背景下,“世界社會何以可能”成為人類發展亟待解決的難題,道德社會學因其深厚的價值規范和社會整合研究傳統而“被再發現”。2010年,史蒂文·希特林(Steven Hitlin)和斯蒂芬·維西(Stephen Vaisey)編纂的首本《道德社會學手冊》出版,力圖為道德社會學提供一個系統的指引,呼吁開展交叉學科和對話性的“新道德社會學”研究。2011年,美國社會學會首次專門召開道德社會學分論壇,標志了道德社會學的復興。唐納德·萊文(Donald N. Levine)撰寫的《帕森斯、齊美爾和莫頓的道德社會學思想》首次發表在《道德社會學手冊》(2010年)的第四章,后被《對話社會理論》(2018年)收錄為第六章。萊文以對經典社會學家思想的譯介和評論著稱,1唐納德·萊文一生發表和出版了100篇論文和5本書,曾擔任美國社會學會理論分會主席(1997年)。他以對奧古斯特·孔德、埃米爾·迪爾凱姆、馬克斯·韋伯、塔爾科特·帕森斯、羅伯特·莫頓、S. N. 艾森斯塔特、格奧爾格·齊美爾的批評性理解而聞名。其中,他對齊美爾著作的譯介工作影響最大,為推廣和復興齊美爾社會學思想作出了杰出貢獻。——譯者注他對帕森斯、齊美爾和莫頓道德社會學思想的梳理,也是21世紀新道德社會學研究不能繞過的智識遺產。因為兩次發表的文本略有差異,所以譯者在翻譯時對兩個文本進行了整合,并在第一部分增加了背景性研究介紹,在最后一部分增加了美國學界對新道德社會學的討論。

一、超越經濟主義:道德社會學的學科驅動力

經濟學家亞當·斯密指出,人的經濟交易行為與道德情感密不可分,但經濟主義的立場總體上傾向于把人的一切社會行為簡化地解釋為原子化的自然主義和邊際效用理論。然而,社會學家則力圖在社會和文化脈絡中研究道德現象,認為人的道德生活實踐集中體現了社會行動對經濟理性的超越。比如,迪爾凱姆指出,道德是社會組織和聯結的核心特征,“每一個社會都是一個道德的社會”,現代化進程中社會危機的根源在于道德危機,解除危機的途徑就在于重建和發展社會道德。2曉陽、義華:《社會學研究道德問題的嘗試——迪爾凱姆道德社會學思想簡介》,《世界經濟與政治論壇》1989年第9期。馬克思從經濟基礎與上層建筑的關系出發,認為道德是特定歷史條件下階級主導的產物,社會生產關系是構成各種道德原則規范的實在內容;而韋伯則從價值理性的視角認識道德世界,提出不同歷史和文化情境下有不同的道德主張。3高旭平:《涂爾干道德社會學思想簡略評介》,《山東師范大學學報(人文社會科學版)》1987年第2期;Steven Hitlin and Stephen Vaisey, The New Sociology of Morality, Annual Review of Sociology, vol. 39, 2013, pp. 51-68.

在某種程度上,關于道德本質的追問可以被視為是建立社會學學科的驅動力,其中包括致力于超越“經濟主義”的卓絕努力。概括來說,社會思想史上對經濟主義的批判有四條脈絡。一條思想脈絡是對傳統習慣和日常慣例的強調。效用計算是經濟學思維方式的核心,但批評者認為,習俗和慣例是先于效用計算存在的。例如,約翰·杜威(John Dewey)在其作品中認為,大多數的人類行為是受根深蒂固的習慣反應所指引的。另外,馬克斯·韋伯(Max Weber)認為“人們已經逐漸習慣性地習慣于那些大量的日常行為”。在無數的情況下,傳統和習慣所指引的人類行為方向不是滿足生存和福祉的需求。

對經濟主義理性假設的質疑,另一條思想脈絡是關注到無意識動機和情感沖動的潛在力量,它們會導致利益計算的脫軌。此類批判的不同形式出現在許多道德哲學中——在道德話語中,激情一度比“利益”更具有主導地位——休謨(Hume)和叔本華(Schopenhauer)深入地研究了這一觀點。在西格蒙德·弗洛伊德(Sigmunnd Freud)和卡爾·榮格(Carl Jung)及其追隨者那里,這些觀點也都有引人注目的闡述。

批評的第三條思想脈絡來自那些拒絕分析單獨個體抽象性的大師們,相反,他們在思考各種各樣的行為方式時,認為個體行為是被集體結構所塑造和組織的。這類批評由奧古斯特·孔德(Auguste Comte)提出,并由埃米爾·迪爾凱姆擴展。沿循孟德斯鳩對霍布斯的批判,孔德和迪爾凱姆都對經濟學家們嗤之以鼻,批評他們以為單獨的個體可以僅依賴自己就做出決策和行動。

第四條脈絡——也許是對經濟主義最嚴厲的批判——就是對人類行為道德維度的強調。前面提到的所有人物對此幾乎都有所關切。盡管如此,在分析社會理論時,很少有人梳理人類行為的這一維度——我們可以稱之為“道德—評價復合體”(Moral-Evaluative Complex),這也是我們接下來要進行闡述的原因。

當我們在尋找早期的社會學家,尋找那些對道德的處理最具辨別力和哲學性論述最好的人物時,格奧爾格·齊美爾(Georg Simmel)和塔爾科特·帕森斯(Talcott Parsons)的名字浮現在腦海中。在齊美爾和帕森斯多產的學術生涯中,道德議題通常格外引人注目。受他們的影響,羅伯特·莫頓(Robert Merton)對此有所繼承,但也在一定程度上有所變化,進一步豐富了這一話語,扮演了一個補充者的角色。的確,在他們各自的學術生涯中,關于道德的觀念發生了如此巨大的變化,以至于我們只能通過追蹤他們觀點的演變來獲得對其思想的合理而清楚的理解。

二、塔爾科特·帕森斯:從唯意志論到多元決定論

帕森斯關于在道德問題上的研究大致可以劃分為四個階段:早期以《終極價值觀的位置》(1935年)和《社會行動的結構》(1937年)為代表,核心議題可概括為“行動中的價值觀”;中期以《社會系統》(1951年)、《經濟與社會》(1956年)為代表,核心議題可概括為“系統功能”;成熟期的核心議題是“社會進化”,代表作為《社會:進化和比較的視野》(1966年)和《現代社會的系統》(1971年);晚期的代表作為《美國大學》(1973年)和《人類處境的范式》(1979年),這一階段研究的核心任務是進行理論綜合。下面,我們分別考察了帕森斯在這四個時期的道德社會學思想。

在促使年輕的帕森斯出版其第一部主要作品《社會行動的結構》(1937年)的諸多動機中,希望論證道德考量對構成人類行動的關鍵作用是一個主要的動機。1盡管《社會行動的結構》一書通常被認為是帕森斯發表生涯的起點,但其實在這之前他已經發表了一系列重要論文。這一動機在《社會行動的結構》一書出版兩年之前的一篇論文——《社會學理論中終極價值的位置》(1935年)中就已經有所預兆。在標題中使用“終極”表明了一種韋伯式的關懷,即宗教傳統調節著人的基礎信念和價值觀,繼而影響世俗生活中大多數日常行為的細節。這篇論文直接引出的一個論斷,后來發展成了《社會行動的結構》一書中充滿生命力的假設:“就其對社會科學的影響來看,反哲學的實證主義已經顯示出一種強烈的傾向,掩蓋了一個事實,即人從本質上講是一種能動的、有創造力的、會進行價值評估的生物。”2絕對不能忘記的是,帕森斯使用實證主義(功利主義)概念的方式是一個歷史性錯誤,這是由于語義融合而產生的混淆。實證主義,正如孔德及其追隨者們所界定的那樣,只是一種方法論原則,不是對人類行動的一種觀點(事實上,孔德的動機觀點包括了價值、情緒和利他主義等元素——這是他提出的另外一個術語——如同工具理性)。為了支持這一論斷,論文給出了四個要點:

1.理解人類行為需要用主觀維度的闡述來補充對行為的客觀闡述。

2.捕捉主觀維度的一個重要方式是進行手段—結果(mean-ends)的計算。3該句包含了馬克斯·韋伯的一段話:“Jede denkende Besinnung auf die letzten Elemente sinnvollen menschllchen Handelns ist zunlichst gebunden an die Kategorien ‘Zweck’ und ‘Mittel’. ”(任何對人類行為意義終極要素的思考和反思,都始于對“結果”和“手段”的分類。)

3.科學知識必須要解釋的是手段選擇,而非結果;后者是“唯意志論”的必要范圍。

4.經驗結果和超經驗結果的終極合理化都需要某些超驗概念,而這些概念是實證主義所無法適用的,因為實證主義堅持對所有事實性觀點都進行經驗論證。

到《社會行動的結構》一書出版的時候,這四方面的觀點被進一步修正和完善。《社會行動的結構》把行為模式的要素整合進一個明晰的行動模型。而且,該模型區分了許多競爭性選擇,進一步推動了規范(norms)概念的明晰化。其中,對規范的客觀解釋和主觀解釋作了區分:作為客觀性解釋,規范是在某一情境下發生的某種事實;作為主觀性解釋,規范是一種觀念元素,代表的是通過行動要實現的某種理念。

該書以一個爭論開始,用示意圖來說明這樣一個觀點:所有的行動都是受利益驅動的,同時也是被規范性要素所規制的。在帕森斯描繪的行動多元理論圖式中,他濃墨重彩地轉向了后者。他把它標記為“i”,定義為“規范或觀念要素”。這本書的主體部分是第二部分的九章,致力于呈現四個主要人物中的三個人(馬歇爾、柏拉圖、迪爾凱姆)的作品,如何需要加上一個規范要素來對行動的經濟學模型(僅僅包含一個情境、條件、手段、知識和結果)進行補充。而第四個人物,馬克斯·韋伯,被認為是從一開始就尖銳地拒絕經濟學假設。

可以肯定的是,帕森斯在他這本致力于建立未來所有社會理論標準的著作中,幾乎沒有直接關注到唯意志論點。這方面的見解被隨意地摻雜在他關于行動中規范的地位的長篇大論中。無論他如何宣稱自己重視自由意志,或者認為自己正在挽救人類行動的原則,帕森斯的《社會行動的結構》一書并沒有認真地關注唯意志論(voluntarism)。與其他核心概念(如行動、實證主義、功利主義)的嚴謹態度相比,帕森斯從來沒有對唯意志論給出過明確的定義,而且抱持著一種模糊的、有時相互矛盾的態度。因此,“評論者們對帕森斯的‘唯意志論’的意涵充滿歧見,包括:選擇、自由選擇、自由、自由意志、目的性、主觀抉擇、主觀性、行動的能動性和創造性、脫離物質條件的自主權、反決定論等。”而且,繼《社會行動的結構》出版之后,唯意志論的概念再也沒有出現在帕森斯的任何出版物中。帕森斯這樣表明他的意圖:在這本專著的結論部分,他指出,自從找到了關于行動的論點,唯意志論點就變得多余,應該被扔掉。

相反,自《社會行動的結構》以降,帕森斯開始將道德實例化,被他稱之為“制度化規范”。對職業的總體分析,特別是對醫療職業的分析,構成了他轉折性的標志作品。因此,他采用的變量是不同的制度化規范,以此來說明商人和醫生的規范性取向不同,而不是不同職場的人的動機不同。

這個時期最著名的產物可能就是模式變化圖式,開始著手對價值動機的替代模式提出一個詳盡清單。盡管帕森斯勾畫了所有的替代選擇,但他只在社會結構意義上進行闡述,意在說明社會結構能體現一組價值觀中的一個或另一個方面。在第三階段,帕森斯形成了雙重交換、AGIL范式、控制層級和交換媒介等概念。從唯意志論到結構決定論的轉換形成了一個圓環。要確定道德—評價復合體和其他行動子體系的功能時,道德作為方向性和結構性的概念就退居其次了。適應、目標—達成、整合、模式維持的系統化功能推動的是制度化規范的確立,而不是難以預測的、隨機的文化選擇。

當帕森斯開始轉向社會進化論的時候,(道德社會學)的節點還沒有形成。這一階段,他對社會規范性結構的研究置于世界歷史的系統化差異過程中。盡管帕森斯在他1937年的第一本主要著作中放棄了社會進化的論點——大多數的社會人類學家都厭惡這一論點——30年后,他卻以一種新的方式回歸了這一探索,但這次他規避了先前觀點中的一些令人反感的特征:單邊性、均質性,以及對進化過程的威權式強調。1因為一些讀者傾向于從根本上反對這種解釋,所以采納社會進化概念就要經過必要的質疑,去證明其符合邏輯性,作者強調這些修正的重要性。為此,為帕森斯助攻的主要是羅伯特·貝拉(Robert Bellah)的重要論文《宗教進化論》(1963)——在維克多·利茲(Victor Lidz)的幫助下,帕森斯充實了他的進化概念。貝拉(2011)關于宗教進化的著作提供了迄今為止對此概念最全面的認識。在他的重塑社會進化論中,帕森斯強調了進化發展的不同“階段”的重要性,認為“我們既不認為社會進化是一個連續體,也不認為是一個簡單的線性過程,但是我們能辨識進步的不同層次,看到每一個層次的巨大變化”。大體上說,他區分了進化的三個層次——原始的、中間的、現代的——區分標準是它們“整體的調適能力”的范圍。他含蓄地給每一個進化階段都賦予了一組明確的規范性結構,這與迪爾凱姆的論斷最相呼應。

到了帕森斯作品的最后階段,兩個與道德社會學相關的創新才出現。第一次出現是在他與喬治·普萊特(George Platt)對美國大學的分析研究中。這項研究提供了一個范式,用以識別一切行為在四個層次上的所有表現,并轉化成一個單一行為模式。他們提出了“認知性復合體”(Congnitive Complex)來解釋價值規范領域的行為模式,這也被認為是道德—評價復合體。

另一個創新是他最后階段的人類處境(Human Condition)理論模型。這一理論模型是一個高度復雜和強包容性的綜合體,包含了行為的所有組成部分及其環境。人類處境范式包含了長期被帕森斯稱為控制層級(cybernetic hierarchy)的框架,在一個極其廣闊的情境下分析道德現象的整體復雜性,展示了規范性要素在事物總體圖式中出現的多元方式和要點。

以上的簡明回顧暗示了許多需進一步探討的論點,這些論點同時存在于帕森斯的學術遺產和正在演變的道德社會學之中。其中,兩個長期趨勢尤為突出。一是行為的道德維度從一個模糊的概念發展為一個復雜的、分化的分析圖式;二是標志了一條路徑,即從最初強調行動者和唯意志論逐步蛻變,變為更傾向于一種日趨復雜的客觀分析框架。但接下來,我們將看到,齊美爾卻恰好穿越到了這條路徑的對立面。

三、格奧爾格·齊美爾:從多元決定論到存在意志論

顯而易見,帕森斯在《社會行動的結構》一書中所列的歐洲作家簡要名單中排除了齊美爾,這個遺漏引起了廣泛的討論和爭議。在這里,我們并不關注遺漏的原因。我們關注的是這一事實:帕森斯以“行動的唯意志理論”為起點,開始了他對行動的價值規范維度的研究,且這一研究路徑終其一生。在一定程度上,這似乎與格奧爾格·齊美爾相對立。齊美爾理論的起點是強調道德來源的自然力量,而且,縱觀其整個研究生涯,他都將道德約束之源置于個體意志的無拘束創造性之中進行理解。齊美爾在這一議題上的著述可以被劃分為三個階段:第一個階段致力于道德規范的客觀性分析,以《道德科學導論》(1892—1893年)和《論社會分化》(1890年)為代表;第二個階段聚焦社會互動中的倫理規范,代表作為《社會學》(1896—1908年)和《社交社會學》(1911年);第三個階段的核心議題為“生活過程中的理想觀念”,揭示道德規范的創造性,代表作為《生命直觀》(1918年)。

“研究前沿是科學研究中最先進、最近、最有發展潛力的研究主題或研究領域。研究前沿所強調的是新趨勢以及突變特征”[36],借助CiteSpace可以得到近十年武術文化研究的演進脈絡,觀察發展趨勢變化。此外,CiteSpace還提供了突發檢測算法,用于檢測一個學科內研究興趣的突然增長,可以幫助我們辨識某領域的研究前沿[37]。首先,本文繪制了2007-2017年武術文化研究的熱點關鍵詞演進圖譜,如圖7所示。根據知識圖譜匯總出不同時間序列內武術文化研究的高頻關鍵詞。如表4所示。

齊美爾第一次也是最全面地對道德問題進行探討,是在他早期的兩卷著作中——《道德科學導論》(1892、1893年,下文簡稱《道德》)。盡管這本書被當代評論家們認為是:“敏銳的、獨創的、富于啟發性的,自始至終都充滿著趣味性”,和“是對現存的倫理道德最不教條的分析之一”,但它實在太厚太長了,在此,我們僅能抽出其中一些觀點和論點進行概括。

在《道德》一書的開篇,齊美爾就對道德領域的現狀進行了評論。就像迪爾凱姆在1893年出版的第一本主要著作《社會分工論》那樣,齊美爾在這一年出版的著作中宣稱,道德的當代研究需要形成一門新的學科。迪爾凱姆在他的書中一開始就說這本書將“主要是一次用實證科學的方法來研究道德生活事實的嘗試”,這就需要發展一門學科既能避免形而上學方法論,又不是像尋找其他現象規律的實證科學那樣的方法。同樣,齊美爾一開始也宣稱“道德原則過多且內部和表現都充滿矛盾,這直接表明倫理道德還沒有形成確定的研究方法,可以像其他學科那樣使成果和諧共存、不斷積累”,因此,這似乎意味著向下一個階段的推進,超越抽象概述、道德說教、智慧文學的階段,向適當的經驗研究發展。

因此,齊美爾所提出的復雜倫理學領域是由三個子學科組成的,通過三種手段來研究道德現象:一是心理學分析,分析哪種行為、情感和態度是道德或不道德的;二是社會科學分析,分析與個體道德相關的公共生活的形式和內容,以及形成這些形式和內容的原因和后果;三是歷史學分析,分析這些道德現象是如何從原始形態發展為更現代的形式的。

作為對這一新興學科的支持,《道德》試圖批判那些看起來對倫理道德通用的基本概念。之所以如此,是為了揭示:(1)道德的復雜性和多層次性;(2)從道德那里產生的抽象概念是如何轉化為強大的心理力量的;(3)它們如何與相反的原則相關聯,而這些原則也具有同等的可信度;(4)它們如何與心理的先決條件和社會后果相互纏繞在一起。在任何情況下,齊美爾補充說,這種道德的實證工作都不能用于指導道德實踐。

在執行此任務時,齊美爾分析了以下概念:應該、利己主義和利他主義、美德和罪惡、幸福、絕對律令、自由。他對“應該”的分析結論是,不能從對義務概念的內在分析中得出關于“應該”的具體內容。然而,在這里,齊美爾不僅僅局限于對復雜的道德觀念進行厘清。在大量的論點中,他都插入了他所倡導的心理學、社會學、歷史學解釋,勾畫出這條思想軌跡的方向。因此,他討論了義務感的心理預設,以及恪守這種不受法律約束信念的心理后果,并指出了遵從和偏離義務規范的社會后果。除此之外,他還對義務感的起源提出了一種進化論解釋,即起源于社會促進自我維護的指令的強制力。這與威廉·格雷厄姆·薩姆納(William Graham Sumner)關于道德的思想相近。隨著時間的推移,這些強制命令的內容轉化為個人的感受,認為自己有責任去這么做:“必須”就變成了“應該”。

在分析利己主義—利他主義和幸福的時候,《道德》剖析了許多常見的哲學概念。齊美爾駁斥的觀點包括:利己主義比利他主義更“自然”;利己和利他沖動的優先順序與各自的道德價值有關;這些概念都有一個固定的參照點,因為對一個群體的利益來說是利他性的,但可能相對于一個更大的群體來說就是利己性的;能夠帶來快樂的行為并不能表明這個行為本身就是以快樂為目標的;幸福與德行之間有一種內在的關聯。

“美德與罪責”一章消解了許多陳腐的觀念。這一章區分了“內在傾向的美德”和“行為導致的美德”,還批判了本質化的概念。比如,齊美爾認為,“品質”(character)這一概念只是對生命要素的加總,什么信息都沒提供,無非是給所有的未知從總體上命了個名。他論證說,“品質”這一概念,展示了三個通常的邏輯錯誤:(1)混淆了問題和解決方案;(2)用類似的事物進行相互解釋(類似于柏拉圖式的錯誤,即通過“理念”來解釋一些現象,其實只是對類似現象的一個總和);(3)認為品質不會變化,這種認識過于簡單。因此,這是一個虛幻的術語,對經驗現象毫無解釋力。其他混淆的、需要區分的概念包括“美德”和“罪責”,因為不是完成的每一項義務都是值得稱贊的,個人意志也不都是有效的,而且,因為個人意志對于規范的產生和目標的影響是獨立的,且重要程度各不相同。更重要的是,這種二分法會將與“美德、罪責”相關聯的其他概念置于風險境地,把一個統一的現象武斷地割裂開來。美德與罪責不是相互獨立的現象變量,而是相互決定的。這一問題在其他被認為是相互對立的概念中也存在,如利己主義和利他主義、奉獻和保全、道德和不道德、道德敗壞和道德崇高。

齊美爾對自由做了一個簡短的概括和評論,即自主權利。他在書中指出,自由必會帶來某種限制,人們希望擺脫的束縛。因為道德選擇包含著道德和非道德兩種沖動之間的沖突,任何一個戰勝另一個都是一種解放。自康德以來,哲學家們都錯誤地將自由歸在道德的范圍。因此,自由并不存在于美德和罪惡之前,而是產生于消滅一種或另一種沖動之后。論“自由”這一章開啟了新的思路。在那里,我們發現齊美爾注意到當代倫理學總體上存在忽視自由問題的傾向,而這一忽視可能的確是被指令性道德倫理所許可的,因為這種倫理只需要闡明規范和理想狀態即可,但對于新的道德經驗科學來說卻是不可容忍的。這一學科需要提出諸如自由觀念的起源這樣的問題,因為自由似乎是許多人類行為的指南。

最后一章尤為絕妙,題為“兩極的統一和對立”。在這一章,齊美爾將他對悖論和矛盾的偶發性洞見提升為一個普遍的、極具啟發性的原則。他認為,整個倫理學領域都服從于許多反直覺的批判性原理:每一個道德狀態都需要與之相對立的元素;不道德情形比道德情形的內部一致性更高;只要道德現象聲稱具有某種統一性,就無法形成一個通用的道德目標,只能發揮一種類心理功能。這一闡釋也為道德原則的演變提出了一個普遍準則。如果我們對歷史發展作進一步的回溯,考察范圍越小,發現就越多。如果基于具體的內容進行考察,我們會發現,所謂的道德行動其實是被限定在很窄的一個范圍內的。通過向那些在某種程度上發生擴展、弱化,或者異化的行動形式擴展,道德概念發生著演變。因此,如果道德最初等同于站在氏族的立場上否定個人利益,當一個人將追求自我利益也視為服務于普遍利益的話,道德概念就被擴大了。概念一旦以這種方式被擴大,更多新元素會為了自我利益而冒出來,以至于最初的概念會被忽視甚至消解。這個無法確定的發展模式可以形象地表示如下:(1)a=A;(2)a=M=(A+B);(3)a=B;(4)a=N=(B+C);等等。這個擴展和混淆的過程會導出和原初內容毫無關聯的東西。即便如此,許多人仍致力于在道德性的相互割裂的元素中尋找某種具體的相似性,發現一條絕對的道德原則。而且,這些(徒勞的)努力已經產生了有價值的道德生活的相對事實;道德科學必須將這些努力納入視野,進行細致考察。

就像帕森斯在《社會行動的結構》一書中充滿魅力地提出了唯意志論,但之后卻忽視了這一主題,齊美爾在《道德》一書中提出要進行“倫理學基本概念批判”(該書的副標題),但在后面卻遺忘了該方法和結果。事實上,1904年該書一字未改地再版時,他只是將這本書視作他早期作品的組成部分,盡管他沒有否定這本書的價值,但新的思想已經取而代之了。但即便如此,到了齊美爾的晚期作品時期,甚至在他的遺作《生命直觀》(1918年)中,《道德》一書所提出的一些特點、主題,以及邏輯模式又再次出現了。

重要的是,除了從語義上對這些基本概念逐一進行剖析和澄清,齊美爾在《道德》書中還把這些道德原則與社會學觀察連接起來,這讓他日后得以重拾并發展這一主題。他認為,道德感產生于社會逐步灌輸的思想觀念。在他的早期著作《論社會分化》(1890年)中,齊美爾已經采用這一假說,用來分析與集體責任相關的多元習俗,分析了道德演變的趨勢,即道德符號的主體(罪責歸屬)從集體演變為個體。

然而,在接下來的10年中,齊美爾在考察規范的社會決定要素時,背離了“社會”這一總括性的概念和義務感,而轉向對社會更加細分的表述。這一追求開始于1894年他那篇影響深遠的綱領性論文《社會學的問題》。在那篇論文中,齊美爾將道德規范矩陣在各種社會學形式中進行了定位。在他的系列研究匯編《社會學:對社會交往形式的考察》(1908年)中,這些探討出現在以下章節:沖突(第四章)、支配和從屬關系(第三章)、社會群體的維系(第八章)、數字對社會生活的重要性(第二章)。兩年后,在德國社會學會的第一次會議上,齊美爾在他關于社會交往的發言中,詳盡闡釋了他對社會形式及其規范基礎的分析。

一般認為,沖突對沖突雙方的整合是有損害的,但齊美爾卻提出相反觀點。他認為,沖突——無論是內部還是外部沖突——都是促進群體凝聚力的重要元素。為了使斗爭有意義,沖突雙方必須設立一些有共識的規范。不僅如此,齊美爾還提出了陰謀論的觀點:

和諧與敵意相交織的關系展示了社會學和倫理學脈絡的一致性。剛開始,A的行為是為B謀利;后來發展為A借助B為自己謀利,但也不損害B的利益;到最后變成A犧牲B,為自己謀利。

(1971, 81)

在分析支配與服從的各種形式中,齊美爾提出了一個類型學,由三種形式組成:服從于個人、服從于多數、服從于原則。其中,最后一種通常表現為法律,是演化發展的晚近特征。在齊美爾看來,就像韋伯和其他人的看法那樣,基于對某個人忠誠的服從與基于對客觀原則的服從之間的差異代表了一種轉型,而這一轉型的后果具有深遠意義。在他的類型學中,齊美爾認為原則需要被內化為良知,這與其他人(如弗洛伊德、迪爾凱姆、帕森斯)看待文化目標的方式很相似。

第三處集中揭示社會形式如何產生規范的途徑,可見于齊美爾末期關于社會交往的論文。1末期指齊美爾生前對社會交往形式的最后考察,在1917年的再版中重現了他的社會學雄心。就其定義來說,互動的目的是與他人相關聯,這就勢必帶來對外在利益的期待,這構成了幾乎所有其他互動的基礎,但這些期待不是一開始的目的。這就發展出一個審美性的規范,它是這樣的:把工具性動機侵入一個純粹的社交聚會是不合適的。社交的案例表明,帶著辨別內在規范的視角去研究其他互動形式,可能會打開更有成效的研究路徑。

前面提到的例子展示的是社會交往形式可以產生道德指令,通常是某一特定類型的交往和道德。《社會群體的維系》(1898年)可以被視為一項純粹的功能分析,這也許是齊美爾創作的唯一的此類作品,明確地從道德模式的作用進行考察,分析道德在群體存活和維持過程中的作用。在他思想的第一階段,齊美爾通過對習俗的研究提出了規范性約束的一般概念,在此基礎上,他將道德、榮譽和法律區分為不同的規范類型。其中,法律指涉的范圍最窄,而道德指涉的范圍最廣。法律通過外在手段支持外在目的,道德通過內在手段支持內在目的,榮譽通過內在手段支持外在目的。(齊美爾在論及榮譽的道德強迫性時,大量使用了他那個時代能被讀者所接受的典故和語境。)在論述人數對群體屬性的重要性的文章中,齊美爾提出了一個比較三分法,通過這一結構分析表明,群體習俗是一個中間階段,之后法律和道德開始出現分化。

齊美爾在人生的最后歲月里致力于文化形式的分析,而不是社會形式,并做了大量的哲學研究。他的最后一部著作《生命直觀》將這些研究推向了高潮,也被看作是他道德研究的第三個重要階段。他的“形而上學四論”(1918年)以一篇論文作為結論,這篇論文是他最后一次對康德的絕對命令概念進行研究,這一努力早在《道德科學導論》的第六章中就做過了,且在1906年關于康德的講座中進行過回顧。盡管這一概念屬于心理學和哲學范疇,從齊美爾對歷史條件廣泛的分析中,我們很容易發現自主個體倫理模型的有效性,而這些條件分析讓對規范化的本真個性的探尋變得動態化。這些條件包括廣泛使用貨幣而帶來的解放潛力和個人自由,以及繼齊美爾之后,被路易斯·沃思(Louis Wirth)所提出的“作為一種生活方式的都市主義”。

四、羅伯特·莫頓:從失范到規范的矛盾意向

盡管羅伯特·莫頓可能是帕森斯的學生中唯一從齊美爾那里汲取了豐富思想的人,但他涉足道德社會學的原初動力更多地來自迪爾凱姆。然而,到了研究后期,莫頓開始形成的理論越來越與齊美爾相似。總體來看,莫頓對道德議題的研究可分為三個階段:第一階段的代表作為《社會結構與失范》(1937年),關注目標與規范之間的關系,以及失范等問題;第二階段以《科學的規范性結構》(1942年)和《科學發現的優先權》(1957年)為代表,聚焦于結構的矛盾性,提出角色叢、規范秩序的負功能等概念和理論;第三階段以《社會學矛盾意向》(1976年)為代表,關注道德的兩難和矛盾情境。

莫頓最早作品之一的標題就凸顯了迪爾凱姆道德社會學的一個核心概念——失范。雖然在迪爾凱姆那里,這個概念已經包含了大量的模糊意涵,但莫頓在對這一概念的多元應用中,這種模糊的意涵被加重了。《社會結構與失范》指引社會學家們關注規范性結構對人類行為的潛在影響,也促動社會學家們更多地應用當前的科學方法論去開展研究。誠然,這篇影響深遠的論文激發了大量的研究,其中多數研究的是行動情境的物質機會差異。但同時,它也產生了一些新的研究,在這些研究中,莫頓將規范性結構的概念應用于對專業領域的研究,指出專業領域背后的某種道德張力。

這些開創性研究中的典范包括《科學的規范性結構》,在研究專業科學家如何被復雜的規范所支配方面,該文提供了至今仍被視為經典的一個范式——公有主義、普遍主義、非謀利性、懷疑主義,以及后來增加的原創性。

20世紀30年代中期,帕森斯開始探尋專業領域的規范性結構,在帕森斯的指導和激發下,莫頓產生了最初致力于揭示社會制度背后的道德結構的興趣。自此以后,莫頓越來越關注遵從規范而產生問題的內生性矛盾,這與《社會結構與失范》思路相一致。他提出的“地位叢”和“角色叢”概念強調了那些不易被看見的、不同規范期待之間的矛盾。在諸如《科學發現的優先權》論文中,更尖銳的矛盾被提到前臺,說明遵從規范所帶來的規范目標與社會回報之間的沖突。《科學發現的優先權》一文考察了因為遵從原創性規范所激發的行為結果如何與科學中其他既定的規范(如開放和公有性)相違背。相似的張力也會出現在其他現象中,比如,科學家所面臨的優先權之爭;著名科學家獲得的贊譽高于所做貢獻本身,而不知名的科學家所獲得的贊譽卻低于他們貢獻本身的價值——莫頓把這個現象稱之為馬太效應。

莫頓晚年提出的“社會學矛盾意向”(sociological ambivalence)概念,將這種對矛盾的規范結果的關注推向高潮。這一概念使他從社會的結構化替代選擇視角建立了關于行動的理論模型,展示了行動的兩分對立的形式。比如,他認為科學家們感到既有責任要快速發表又有責任避免倉促發表,既要保持謙遜又要對原創性感到驕傲;醫生在社會化的過程中既要表現出同情心,又要保持疏離;商業領袖既要對企業的未來有一個明確的既定的規劃,又不能把承諾限定得太窄使員工產生距離感,既要提供特殊的便利條件使部門發展得好,又要讓部門目標服從于整個組織的目標。

因此,對于莫頓來說,這就意味著社會角色的規范性期待不應該再被視為是一致的,相反,作為一個角色叢,角色行為人是被規范和反規范交替支配的。不可否認,“社會結構化的替代選擇”這一觀念在帕森斯的模式變化(the pattern variables)概念和其他地方已經出現過。然而,帕森斯想做的是依據主導性的替代模式來描述社會關系的特征,但莫頓強調的是相反規范與主導規范之間的替代是持續發生的,這對認識社會角色非常重要。這點小差異的理論意涵卻是巨大的。它意味著與主導規范的相背離不需要被建構為越軌行為,越軌表達的是某種異化的、離軌的情況,而這種背離其實是規范約束下的正常行為。這樣,那些看起來越軌的行為被納入了規范進行討論,強化了行為向規范某一端轉向的強制性,在界定社會沖突時具有更多的開放性,以及在面對社會變遷趨勢時更易于進行調控。

五、新道德社會學:基于經典之上的整合與再出發

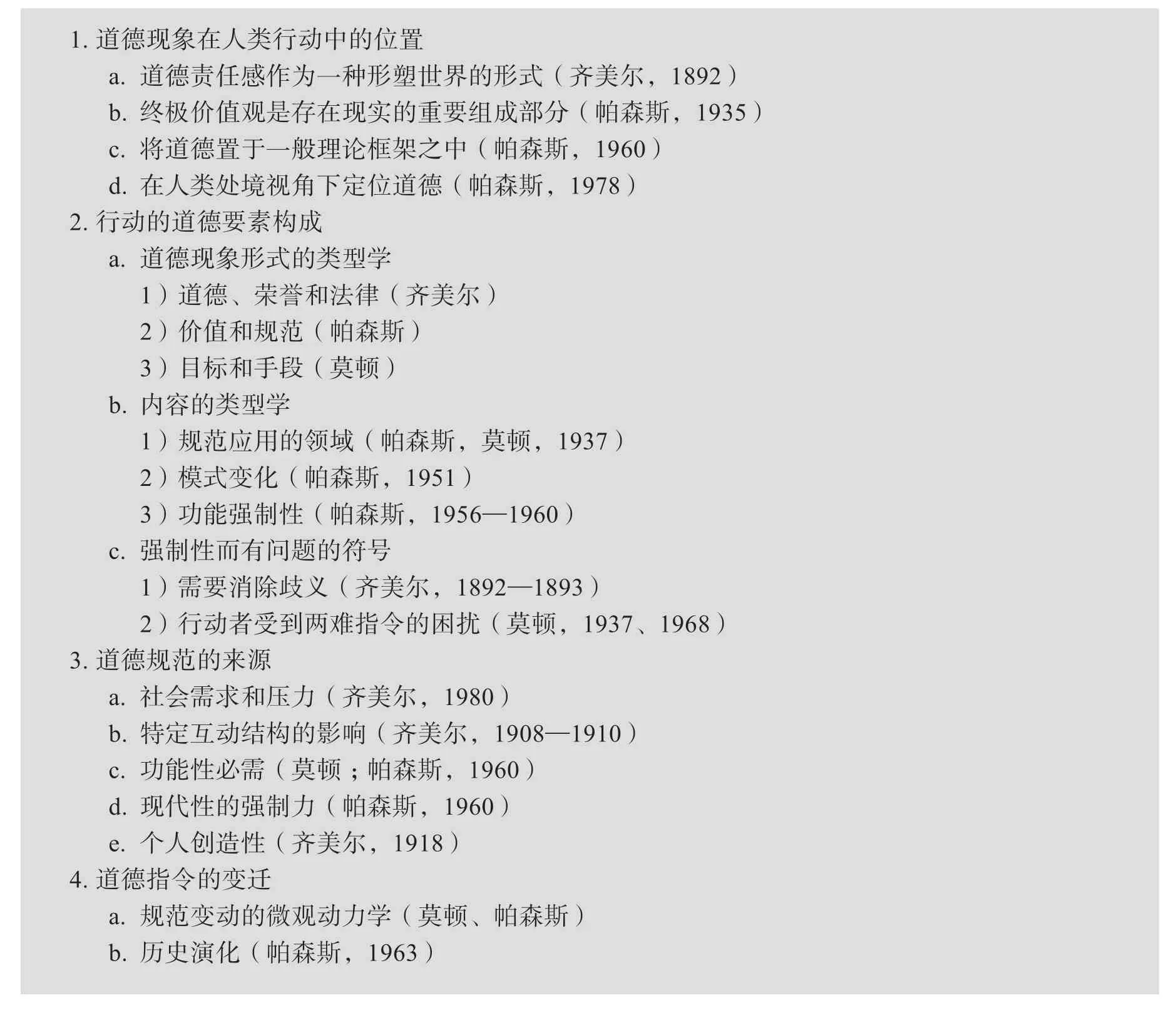

如前所述,回溯早期社會學家的道德社會學思想是為了為道德社會學打造一個系統化的基石,讓道德社會學在新的起點和新的時代背景下再出發。萊文基于對帕森斯、齊美爾和莫頓三位社會學家作品的詳細分析,在文章的最后指出“從帕森斯稱之為的認知復合體衍生出去,建構‘道德—評價復合體’范式( paradigm of the moral-evaluative complex)的時機可能已經成熟”,并給出了一個進行“道德—評價復合體”范式探索的方向性框架見下表。

表:“道德—評價復合體”范式的探索框架

事實上,萊文提出的這個范式框架是對帕森斯、齊美爾和莫頓學術遺產的總結和概括,包括了道德社會學的研究議題、基礎理論和思考方向。雖然三位社會學家的思想各有側重點,但他們對人的道德實踐的認識都體現了超越經濟主義、本能、權威決定論的努力,朝向了一種復雜多元和非確定性的理解,這也暗示了現代復雜社會系統的價值整合困境。回顧迪爾凱姆開創的系統功能主義傳統可知,道德被置于社會學關注的中心,是社會制度與人格系統之間的中介場所。在迪爾凱姆在那里,道德是一種最基本的社會事實,即一套控制人們的社會行為的規范或準則,它從“內部”支配著個人,并成為自我“不可分割的一個組成部分”。1張文宏:《杜爾克姆的道德社會學思想》,《道德與文明》1990年第1期。在這一傳統之下,人類社會的本質被認為是一個以集體意識為基礎的“想象的共同體”。而道德作為一種集體意識具有客觀性和強制性,集體內的個體在獲得群體認同的期待下,對遵循道德規范要求產生義務感和責任感,從而形成共同體維系所必須的價值基礎。2高旭平:《涂爾干道德社會學思想簡略評介》,《山東師范大學學報(人文社會科學版)》1987年第2期。

當代功能系統理論則更強調社會行動的自反性,看到行動者道德實踐資源和道德科學話語的多元性和競爭性。在現代理性原則之下,科學、經濟和法律在全球范圍內推進著“個人崇拜”的進程。一方面,制度化的個人主義是一種現代化成就,宗教權威被世俗化的自由平等取代,道德規范的合法性主要來源于自由主體的價值內化和接受;另一方面,人類依然沒有喪失對神圣性的向往,由此產生了多種不同的神圣集體,包括教派、民族、國家、專業系統等。全球化與個體化、世俗化與神圣化、集體主義與個體主義并存和相互角力,即是當下我們人類的處境。3Sabine Frerichs and Richard Münch, Morality, Modernity, and World Society, in Steven Hitlin and Stephen Vaisey (eds.), Handbook of the Sociology of Morality, 2010, pp. 529-546.

當今社會或多或少可以被稱之為由多個道德集體構成的社會,每一個集體都有自己的“終極神圣原則”。社會學家期待實現一種“美美與共,天下大同”的社會整合和世界秩序理想,思考如何在不破壞社會紐帶的情況下實現個人的自主?在世界范圍內,如何更好地管理全球的相互依賴關系?如果不能形成一個世界政府的話,那么,是否可能通過反思性機制和靈活的“全球治理”政策來實現?社會學家們相信,通過神經生物學、行為科學、心理學、社會學和人文學科等跨學科的綜合研究,以及跨地域的比較研究,不同群體的道德觀念和道德行動之下的動機可以變得更加“透明”,群體內外的張力可以達到一種新水平的理解,從而實現一種更具反思性的團結。4Raquel Weiss and Jayme Gomes Neto, Talcott Parsons and the Sociology of Morality, The American Sociologist, vol. 52, 2021, pp. 107-130.

在極具包容性的道德社會學領域,在如此豐富多樣的研究對象、議題和目標之下,發展出新的范式將是全球社會學人努力的方向。希特林和維西在分析道德社會學之所以在過去幾十年中衰落的一個重要原因是早期社會學家關于道德的研究概念和理論過于宏大、模糊,難以進行測量操作化和開展實證研究。1Steven Hitlin and Stephen Vaisey, The New Sociology of Morality, Annual Review of Sociology, vol. 39, 2013. pp. 51-68.因此,新道德社會學特別強調要開展經驗研究,避免純概念和理念的探討。另外,新道德社會學派主張開展中層研究,避免在談論世界社會的道德性時,認為社會是通過某一種道德共識統一起來的。這種宏大的具有確定性和統一性的觀點不僅在理論層面遭到唯物主義和建構主義的批評,在全球化時代的社會現實面前也缺乏解釋效力。相反,在功能分化、理性化和個體化的人類處境下,為了理解個體和群體如何以道德名義進行行動和互動,開展中間層次的研究是更加重要的。2Sabine Frerichs and Richard Münch, Morality, Modernity, and World Society, in Steven Hitlin and Stephen Vaisey (eds.), Handbook of the Sociology of Morality, 2010, pp. 529-546.概括來說,未來道德社會學的發展方向必須回到經驗研究,回到具體社會情境中的人的道德實踐,用跨學科的綜合性視角來回答“我們應該如何生活?”這一根本問題。