宋詞風格中的音樂參照

——以管弦樂器為坐標

饒 卿

(華中師范大學 文學院,湖北 武漢 430079)

詞作為一種合樂可歌的文學體裁,其發(fā)展為“一代之文學”的演變軌跡與音樂緊密相聯(lián)。胡云翼在《宋詞研究》中認為:“中國文學的發(fā)達、變遷,并不是文學自身形成一個獨立的關(guān)系,而與音樂有密接的關(guān)聯(lián)。換言之,中國文學的變遷,是隨著音樂的變遷而變遷。”[1]朱謙之在《中國音樂文學史》中說:“中國文學的進化,徹始徹終都是和音樂不相離的,所以有一種新音樂發(fā)生,即有一種新文學發(fā)生。”[2]施議對在《詞與音樂關(guān)系研究》中探討詞與音樂關(guān)系時指出:“詞的性格之形成,除了取決于社會歷史環(huán)境、社會藝術(shù)心理,取決于作家的生活道路、創(chuàng)作道路及審美趣味之外,音樂便是陶冶詞的性格的一個決定因素。”[3]137厘清音樂與文學的關(guān)系,亦有利于找準作為音樂要素之一的樂器在宋詞風格形成因素中的坐標定位。

詞興盛于兩宋,“是一種與音樂相結(jié)合可以歌唱的新興抒情詩體”[3]11,在宋代和詞相配合歌唱的音樂,往往離不開樂器的伴奏。琵琶、琴、箏、板、笛、簫、鼓、缶等樂器,由于質(zhì)地材料有別、構(gòu)造部件差異、發(fā)音方法變化、演奏速度不同,會呈現(xiàn)出音色、音調(diào)、音長、音高上的多樣特征,從而帶來各異的旋律效果,傳達出各色情感,并配合歌詞意義和歌者演唱,進而呈現(xiàn)出不同的審美風格。俞文豹《吹劍錄全編》中記載:“柳郎中詞,只合十七八女郎,執(zhí)紅牙板……學士詞,須關(guān)西大漢,銅琵琶,鐵綽板……”[4]紅牙板即“拍板,簡稱板,又稱代抃,因常用檀木制作而有檀板之名”[5]473,在宋代已用于宮廷器樂、民間器樂與說唱音樂中,由持者使塊板互擊發(fā)聲,音調(diào)清脆細膩,用來應和音樂,調(diào)節(jié)節(jié)拍,且多為年輕女子所執(zhí)。銅琵琶屬琵琶樂器中的一種,“對于琵琶的音色,歷來很有講究,要求具有尖、堂、松、脆、爆五種效果。尖是非常明亮,脆是十分清脆,堂是渾厚洪亮,松是發(fā)音反應靈敏,爆是富有金石之聲。尤其是它的金石之聲最為獨特,可謂‘鏗鏘之聲、動人肺腑’”[5]88-89。銅琵琶因其絲弦用銅絲制成而得名,所呈現(xiàn)聲音即多為“金石之聲”,音色渾厚鏗鏘。鐵綽板即“鐵拍板……古稱透閨。又稱鐵板、掛連……各板便互相碰擊發(fā)出‘嘩啦、嘩啦’的聲響”[5]475,也用以擊節(jié)合拍,音調(diào)穿透響亮,多為男子所執(zhí)。俞文豹此處的記載,將紅牙板與銅琵琶、鐵綽板這兩類樂器在音色音調(diào)風格上的分屬與作者在詞風上的差異相勾連,實質(zhì)上就直接涉及到了樂器與詞作風格關(guān)系問題,說明不同樂器的應用與不同詞作風格的體現(xiàn)存在比較緊密的聯(lián)系。前人已注意到這個細節(jié),宋翔鳳《樂府余論》中說:“北宋所作,多付箏琶,故啴緩繁促而易流。南渡以后,半歸琴笛,故滌蕩沈渺而不雜。”[6]沈曾植的《菌閣瑣談》中也提到了樂器變化對詞風的間接影響:“五代之詞促數(shù),北宋盛時啴緩,皆由燕樂音節(jié)蛻變而然。即其詞可玄想其纏拍,《花間》之促碎,羯鼓之白雨點也。《樂章》之啴緩,玉笛之遲其聲以媚之也。”[7]姚華在《給邵伯絅論詞用四聲書》中認為:“五代北宋者皆用弦索,以琵琶色為主器。南宋則多用新腔,以管色為主器。弦索以指出聲,流利為美;管色以口出聲,的皪為優(yōu)。此段變遷,遂為南北宋詞不同之一關(guān)鍵……弦索管笛之主器異爾。”[8]三人都認為詞風的變遷和樂器的更替存在關(guān)系。

一、樂器:詞與音樂關(guān)系的中間橋梁

詞往往根據(jù)其固定曲調(diào)或者說是詞調(diào)而填,詞調(diào)大多遵循較為固定的詞譜而成,詞譜樂調(diào)的高低起伏又須按照樂器的鳴奏而變,這樣,樂器就成為詞與樂之間的一座橋梁。“詞曲本不相離,惟詞以文言,曲以聲言耳……其實詞即曲之詞,曲即詞之曲也”[9]。詞同音樂有著密不可分、相互依存的關(guān)系,與詞相協(xié)之音樂離不開樂器的伴奏,詞人在創(chuàng)作詞的過程當中要考慮與音樂相適配,則無法避開樂器的影響。因而,我們探尋詞風影響因素,既可通過詞調(diào)聲情來觀察,也需將詞中樂器的應用考量進來。

(一)以詞調(diào)看樂器

“詞以協(xié)音為先,音者何,譜是也。古人按律制譜,以詞定聲”[10]。文詞以配聲樂,聲樂須倚曲調(diào),使樂音、人聲、文意諧合則能聲情并茂。一支曲子經(jīng)過精通音律的詞人之手,被選用為詞調(diào)并填上歌詞后,往往會成為創(chuàng)調(diào)典范之作為其他詞人所模仿,并經(jīng)過詞壇與樂壇的反復譜唱漸成定式,后人多照其詞調(diào)的分段、句式、字數(shù)、平仄、用韻、音譜作詞,這些詞作的“入樂歌詞,依據(jù)歌譜填制,歌唱時由樂器伴奏,歌譜的律調(diào)以及樂器的律調(diào)都必須由宮調(diào)限定”[3]157。宋詞同一詞調(diào)中不同宮調(diào)的出現(xiàn)實際是樂律之變化,每一種樂律的不同樂曲在樂器的用音下被附著了不同的聲情色彩,周德清《中原音韻》的相關(guān)論述中即可見到諸多因素:

仙呂宮清新綿邈,南呂宮感嘆傷悲,中呂宮高下閃賺,黃鐘宮富貴纏綿,正宮惆悵雄壯,道宮飄逸清幽,大石風流蘊藉,小石旖旎嫵媚,高平條暢滉漾,般涉拾掇抗塹,歇指急并虛歇,商角悲傷婉轉(zhuǎn),雙調(diào)健捷激裊,商調(diào)凄愴怨慕,角調(diào)嗚咽悠揚,宮調(diào)典雅沉重,越調(diào)陶寫冷笑。[11]

同一詞調(diào)可以有幾種不同的宮調(diào),不同宮調(diào)的音譜及其風格不盡相同,每個音譜其音高、調(diào)式、節(jié)奏、均拍除奏唱者因素外,還需由樂器的用音來確定。以篳篥為例,篳篥是“我國古老的民族雙哨管氣鳴樂器,古代曾有篳篥、蘆管、笳管、頭管之稱,現(xiàn)代稱管子……原為古龜茲樂器”[5]697,《舊唐書·樂志》中記載:“篳篥,本名悲篥,出于胡中,其聲悲。”[12]篳篥對吹奏者氣息要求較高,善吹者在氣息支撐下可突破篳篥原有的自然五聲音階,從而演奏出完整的七音,音色既能高亢清脆,又能深沉凄愴,特別是表現(xiàn)悲婉等情緒時別具風味。古人常用其發(fā)低沉悲咽之音,抒傷時感事之懷,柳永的《雨霖鈴》《離別難》即為情調(diào)深沉哀婉的詞調(diào),皆為當時之著名篳篥曲。

樂器與詞調(diào)間存在著密切關(guān)系在近年研究中還有一案可為佐證,依《欽定詞譜》中所述,《雙韻子》詞調(diào)調(diào)名的由來為“按金元曲子有雙聲疊韻,調(diào)名疑出于此”[13],姚逸超認為并非如此。他舉例說明其“并非屬于溫詩雙韻聲一類,又沒有使用兩套押韻體系,亦不屬于雙韻格,故而可以認定,《雙韻子》一調(diào)調(diào)名并非源于文學意義上的雙韻”[14],并且以宋謝維新《事類備要》外集卷中的有關(guān)記載證明“雙韻”實際是“阮”這種樂器的別稱,張先《雙韻子》調(diào)名的由來即來源于演奏此調(diào)的主要樂器“阮”,這一點楊蔭瀏在《中國古代音樂史稿》中也進行了確認:“雙韻是一種小型的阮。”[15]372阮,也稱阮咸,是“我國歷史悠久的民族彈撥弦鳴樂器……音域?qū)拸V、音色動聽、表現(xiàn)力強”[5]150,其豐滿圓潤、清脆透亮、千變?nèi)f化的發(fā)音并不遜色于宋初流行樂器之琵琶,用來演奏表現(xiàn)張先《雙韻子》中描寫的歡宴場面是比較適宜的。

由上述可以認識到,詞調(diào)本身屬不同詞風形成的因素之一,樂器在一定程度上對詞調(diào)之聲情表現(xiàn)有著一定的影響。當然,在影響宋詞風格因素的這個問題域中,詞調(diào)或是樂器這一客觀條件與包括個人性情、創(chuàng)作意圖等在內(nèi)的詞人這一主觀因素相比,其影響可能是有限的,但樂器也是我們認識、分析詞調(diào)乃至宋詞風格時不容忽視的一個因素。

(二)由應用觀樂器

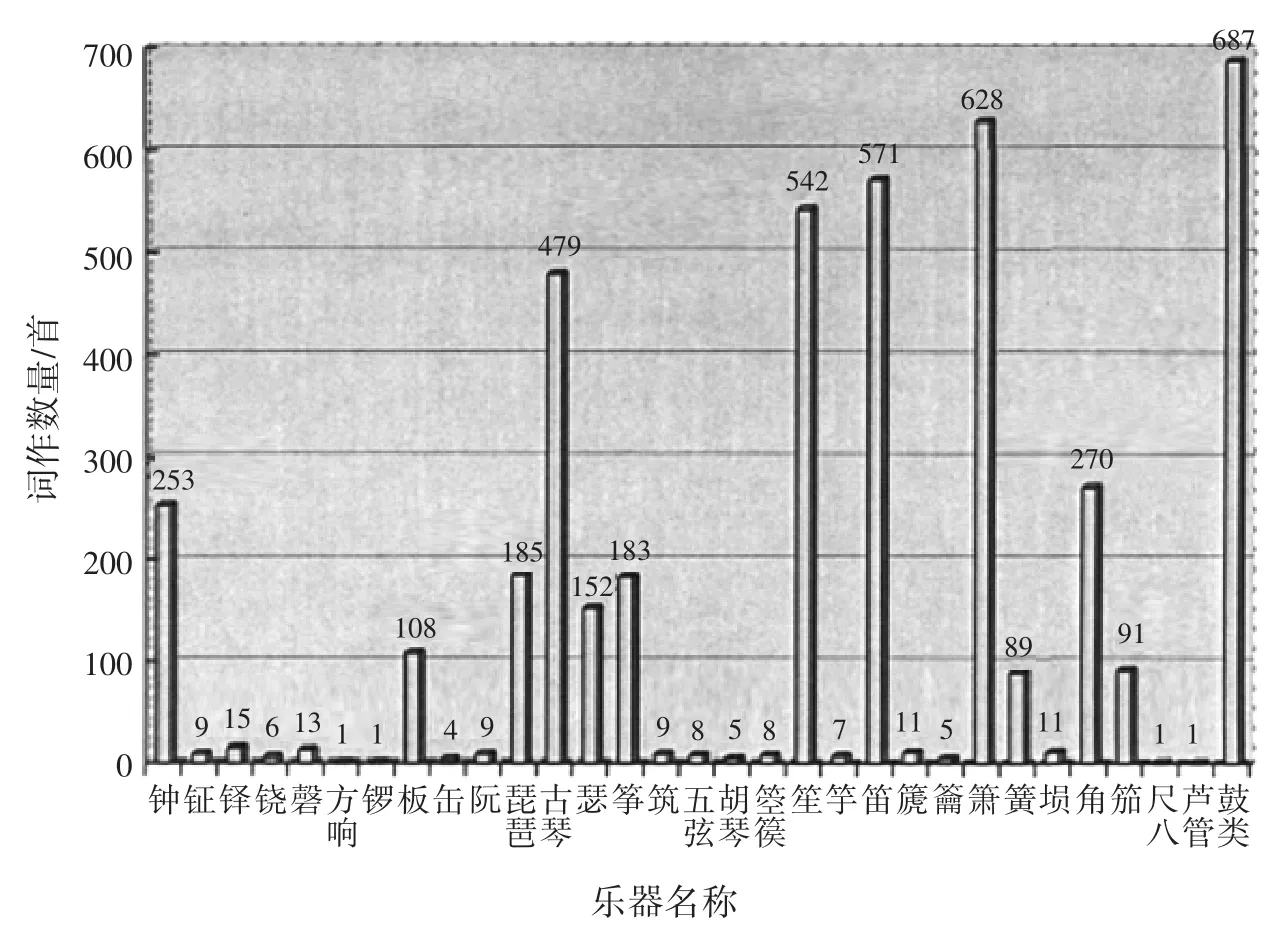

“八音”是我國最古老的樂器分類法,分為金(鐘、鑼)、石(磬)、絲(琴、瑟、箏、琵琶、箜篌)、竹(簫、笛、篳篥)、匏(笙、竽)、革(鼓)、土(塤、缶)、木(柷、敔)八類,北京語言大學的申資卓、楊瑩、邵艷秋通過計量統(tǒng)計學方法“將《全唐詩》(42 979首)、《全宋詞》(21 050首)中包含‘八音’的詩詞按照字符串匹配的方式挑選出來,統(tǒng)計結(jié)果為……絲類樂器在唐詩中出現(xiàn)的頻次最高,和唐詩的關(guān)系最為密切,而在宋詞中,出現(xiàn)頻次最高的樂器是竹類”[16]。張瑞媛以唐圭璋先生所編選的《全宋詞》(中華書局,1980年版)為統(tǒng)計樣本,較為精確地統(tǒng)計出了《全宋詞》中涉及樂器的詞作數(shù)量,排在前四名的分別是鼓、簫、笛、笙,見圖 1[17]。

圖1 《全宋詞》所涉樂器之詞作數(shù)量[17]

上述兩項統(tǒng)計結(jié)果都呈現(xiàn)出宋詞中出現(xiàn)的不同種類樂器應用情況,這反映出由唐至宋政治環(huán)境、社會經(jīng)濟、文化審美等方面的變化直接或間接導致了樂器的流變,隨之使樂器在從唐詩至宋詞、由北宋詞至南宋詞中的應用也相應發(fā)生遞嬗。唐代統(tǒng)治者采取開放包容、兼收并蓄的文化政策,大力進行音樂文化建設,進一步促進了自隋以來以琵琶為主器的燕樂之興盛。北宋統(tǒng)治者“借助禮樂活動展示太平的統(tǒng)治手段……將帝王的威權(quán)展示當成了禮樂活動最核心的目的”[18],建立了細化到音高標準、音階形式、音域范圍、宮調(diào)應用等方面的樂律制度,并相應進行樂器制作與改造,間接影響了詞的發(fā)展所依賴的音樂環(huán)境。宋代商品經(jīng)濟的發(fā)展使市民文化日益繁榮,勾欄瓦肆興起帶來了民間音樂表演場地的變化,帶有貴族雅樂性質(zhì)的音樂藝術(shù)逐漸下移走向平民化,唐以來為主的琴、箏、瑟等不易攜帶、體型笨重龐大、音色莊重典雅、聲音傳播距離有限、對演奏場所環(huán)境要求較高的高雅類弦樂器,逐漸遜色于簫、笛、笙等攜帶方便、體型輕盈小巧、音色嘹亮高亢、聲音傳播距離較遠、適宜各類演奏環(huán)境場所的平民化管樂器。

詞從音樂中孵化,音樂離不開樂器的伴奏,樂器對詞有著或直接或間接的影響,從以上所述可勾連出一條由詞到音樂、音樂到樂器、樂器再到詞的大致軌跡,三者間有著不可分割的聯(lián)系。

二、弦樂器與北宋詞的創(chuàng)作

“宋代樂曲,頗多唐代的遺留,或因唐曲創(chuàng)造的新聲,其樂調(diào)更是隋唐樂調(diào)的延續(xù)”[19]。隋唐以來興盛的燕樂為詞的產(chǎn)生提供了音樂土壤,以琵琶等弦樂器為主要伴奏樂器的燕樂對詞樂的影響一直延續(xù)到了北宋,南宋以后隨著燕樂的衰落,詞樂演奏中的主要伴奏樂器被簫、笛等管樂器逐步替代。自明張綖對詞體作了劃分以后,宋詞總體風格的婉約與豪放二元之分,成為了迄今詞學界影響廣泛的一種認識,除了從文學內(nèi)部對詞風進行辨析外,外部音樂學視角也成為了一個新的審視參照,其中樂器即是一個坐標。

(一)伴奏場合中的弦樂器

隨著宋代工、農(nóng)、商業(yè)與城鎮(zhèn)經(jīng)濟的發(fā)展以及城市化進程的加快,宋代市民階層及其精神文化需求不斷擴大,民間音樂得到快速繁榮,藝術(shù)活動場所、專業(yè)藝人組織、音樂表演門類等方面的不斷發(fā)展,為宋詞賴以興盛的音樂藝術(shù)提供了廣闊天地。宋詞是具有歌唱性質(zhì)的音樂文學,在勾欄瓦舍、歌樓妓館、酒肆茶坊、市井里巷、宮廷宴游、歌舞酒席上的傳唱極大促進了宋詞的發(fā)展,在這些場合中伴奏的樂器總體上具有節(jié)奏變化鮮明、音色富于多層次表現(xiàn)力的特征,而以琵琶為主的弦類樂器即符合這種特征。需要指出的是,鼓、板也常與琵琶一起使用,但其音域范圍、音色變化不及琵琶,因此在北宋詞作演唱的眾多伴奏場合中,琵琶常作為主要伴奏樂器出現(xiàn)。吳熊和在《唐宋詞通論》中認為“唐五代及北宋詞,歌唱時主要用弦樂器伴奏,主樂器是琵琶”[20]149。琵琶根據(jù)不同的演奏指法可產(chǎn)生多樣音響效果,文曲情調(diào)清麗婉轉(zhuǎn)、柔美細膩,武曲情調(diào)則雄壯激昂、堅實雄厚,因宋詞樂演奏者以女性為主,使琵琶等弦類樂器的演奏風格多呈現(xiàn)舒緩細膩的文曲特征,為其所伴奏的宋詞附著上了婉約柔美之聲貌。

以北宋柳永、張先、蘇軾、周邦彥四首詞為例:

咫尺鳳衾鴛帳,欲去無因到。蝦須窣地重門悄。認繡履頻移,洞房杳杳。強語笑。逞如簧、再三輕巧。 梳妝早。琵琶閑抱。愛品相思調(diào)。聲聲似把芳心告。隔簾聽,贏得斷腸多少。恁煩惱。除非共伊知道。[21](柳永《隔簾聽》)

相君家,賓宴集。秋葉晚霜紅濕。簾額動,水紋浮。纈花相對流。 薄霞衣,酣酒面。重抱琵琶輕按。回畫撥,抹幺弦。一聲飛露蟬。[22](張先《更漏子(流杯堂席上坐)》)

小蓮初上琵琶弦,彈破碧云天。分明繡閣幽恨,都向曲中傳。 膚瑩玉,鬢梳蟬。綺窗前。素娥今夜,故故隨人,似斗嬋娟。[23]294(蘇軾《訴衷情·琵琶女》)

爭挽桐花兩鬢垂,小妝弄影照清池,出簾踏襪趁蜂兒。 跳脫添金雙腕重,琵琶撥盡四弦悲,夜寒誰肯剪春衣。[24](周邦彥《浣溪沙·黃鐘·第三》)

四首詞從風格上看都具有蘊藉婉約之聲情,從中可以發(fā)現(xiàn)在應歌乞詞、友人送別、宴席流連、男女相會等場合中以琵琶伴奏唱詞或出現(xiàn)琵琶意象時,北宋詞作整體表現(xiàn)的情感特征多為婉約類型。從伴奏場合中的樂器角度考察,將北宋詞作演唱場合中以琵琶為主要伴奏樂器的音樂史實與北宋以婉約詞風為主的文學現(xiàn)象聯(lián)系起來看,這似乎不是巧合,而是北宋時所流行的琵琶等弦樂器本身具有的獨特音色魅力與北宋詞作內(nèi)容多為表現(xiàn)豐富蘊藉的內(nèi)心情感相契合產(chǎn)生的現(xiàn)象。

(二)歌妓傳詞里的弦樂器

北宋時詞主要靠傳唱而流行。“詩莊詞媚”“詞為艷科”之思想對宋士大夫群體有著深遠影響,北宋時,承擔詞作傳唱任務的基本是年輕歌妓,王灼在《碧雞漫志》中援引北宋李廌《品令》中所言表現(xiàn)了當時社會偏重女聲的狀況:“唱歌須是玉人,檀口皓齒冰膚。意傳心事,語嬌聲顫,字如貫珠。老翁雖是解歌,無奈雪鬢霜須。大家且道,是伊模樣,怎如念奴?”[25]以現(xiàn)代生理學角度來解釋,男性聲帶厚、長而女性聲帶薄、短,因此女性特別是年輕女子的聲線更加柔美靈動,容易發(fā)出清脆甜美之音,這正符合北宋當時的審美傾向。詞作在歌妓傳唱的過程中離不開樂器的伴奏,為了配合自身的特征,歌妓演唱詞作時往往選擇以琵琶為主的思想表達豐富細膩、具有悲婉凄愴之美、有使表現(xiàn)情感向內(nèi)集聚之感的弦樂器,從而通過聲情并茂的演唱將詞作本身的情感內(nèi)容加以淋漓盡致地展現(xiàn)。詞“賦予音樂的情緒(或情感)表現(xiàn)以具體而明確的內(nèi)容。同時,音樂本身又以其樂音組織能夠在一定時間范圍內(nèi)發(fā)展的藝術(shù)特性,將情緒(或情感)起伏變化的全過程,以持續(xù)的方式,細致入微地表現(xiàn)出來”[3]241。樂器本身之音色與唱者所發(fā)聲音相配合,使詞在藝術(shù)性的動態(tài)展示過程中,往往更能給予接受者以強烈的情感觸動和審美體驗。

(三)詞人創(chuàng)作中的弦樂器

每一種樂器因外形、質(zhì)地、構(gòu)造、奏法等的不同具有各自特定的音色效果,從而直接影響詞作表現(xiàn)的聲情特征,讓人得到不同的視聽感受。兼具文學素養(yǎng)與音樂素養(yǎng)的詞人在進行創(chuàng)作時,不僅會權(quán)衡所要表現(xiàn)的思想情感之指向、深度,同時還會考量相伴唱的樂器音色之征貌,使詞作流露的情感、唱者展示的聲情與樂器具有的特定音色融為一體,以達到高度契合的境界。琴予知音、箏寄相思、笛吹離愁、簫含牽掛、鼓送征戰(zhàn)、角多嗚咽,許多樂器在歷史傳承中形成了特定的內(nèi)涵意指,而詞人為進一步強化情感或渲染情景,在詞作中又會通過不同表述有意使樂器附著不同的主觀色彩,如琴有“玉琴”“素琴”“錦琴”,箏有“銀箏”“寶箏”“哀箏”,笛有“寒笛”“孤笛”“殘笛”,簫有“鳳簫”“倦簫”“翠簫”,鼓有“急鼓”“畫鼓”“暮鼓”,角有“清角”“恨角”“怨角”。樂器主觀色彩可以附加,但其客觀之構(gòu)造難以改變,由于弦樂器的樂聲主要靠手指彈撥,而管樂器的樂聲主要靠氣息推動,手指靈活度高于氣息調(diào)整度,因此在節(jié)奏變化與樂調(diào)控制上弦樂器強于管樂器,在表現(xiàn)大幅度起伏的復雜情緒或是間斷間續(xù)的綿密情感時,詞人往往也會采用琵琶、箜篌、琴、箏等弦樂器來伴奏。黃庭堅的《憶帝京·贈彈琵琶妓》即是鮮明體現(xiàn):

薄妝小靨閑情素。抱著琵琶凝佇。慢捻復輕攏,切切如私語。轉(zhuǎn)撥割朱弦,一段驚沙去。 萬里嫁、烏孫公主。對易水、明妃不渡。淚粉行行,紅顏片片,指下花落狂風雨。借問本師誰,斂撥當心住。[26]

作者在詞中將自身思緒起伏變化的情感節(jié)奏,潛入“慢捻復輕攏”“轉(zhuǎn)撥割朱弦”“指下花落狂風雨”直至最后“斂撥當心住”,通過具有鮮明變化的一整套彈奏細節(jié)動作,達到了樂器抒情變化與作者情感變化的融合統(tǒng)一。

三、管樂器與南宋詞的變化

靖康之變后,宋朝政治、經(jīng)濟、社會等方面的變革不可避免地影響了文學、音樂領域,南宋時期詞人的創(chuàng)作和樂器的使用一方面?zhèn)鞒斜彼卫^續(xù)向前發(fā)展,另外一方面在發(fā)展中又產(chǎn)生了鮮明變化。龍榆生在《詞曲概論》中指出:“北宋以前唱詞的伴奏樂器屬弦索類,以琵琶為主;南宋唱詞的伴奏樂器則以管色為主。由于伴奏樂器的不同,所以聲情有緩急,文字有疏密。”[27]南宋唱詞伴奏樂器的變化可從詞的功能變化、文人自歌現(xiàn)象、詞樂發(fā)展分化等多方面予以觀照。

(一)詞的功能變化與管樂器

“詞最根本的發(fā)生原理,也就在于以辭配樂”[28]。北宋詞人總體遵循“以辭配樂”的原則,對于詞合樂歌唱十分重視,歸根到底還是為了“應歌娛人”;南宋詞人雖也注重詞之聲律作法,但“南宋人作詞,多數(shù)則把注意力轉(zhuǎn)移到文字的音響上面來”[3]116。這就降低了詞的娛樂功能,使詞原本具有的音樂表演性質(zhì)逐漸減弱,從而使用于詞作演唱伴奏的樂器同時發(fā)生著變化。悲傷的情感向內(nèi)集聚而歡樂的情感向外散發(fā),從審美效果角度看,如果說適宜表現(xiàn)外向性情感與集體感受、節(jié)奏總體歡快的弦類樂器,切合北宋相對承平、上下崇樂的開放性環(huán)境的話,那么適宜表現(xiàn)內(nèi)傾性情感及個人情緒、節(jié)奏大體低沉的管類樂器,在日漸衰落的南宋時期更為流行則并不讓人感到詫異。從詞來說,柳永等人詞作在北宋之所以廣受歡迎,從根本上說還是因其符合大眾審美趣味與民間文化走向,而南宋大多數(shù)詞人囿于深沉的亡國之痛與士大夫情懷,其反映在詞作中的總體情感不可能再如北宋詞人般輕松適然,無論是進則抒英雄之志、唱慷慨之歌,還是退則寄黍離之悲、發(fā)興亡之感,都不再是用以“應歌娛人”,而是退居個人與小眾的作品,這樣即便詞作入樂歌唱也就不可能再大量使用弦類樂器了。從藝術(shù)形式上看,民間音樂文化的多樣化發(fā)展也對詞及其伴奏樂器產(chǎn)生了影響,宋代除了以詞作為歌詞并配以樂器演唱的音樂形式之外,還有如雜劇等其他的音樂藝術(shù)種類。“歌曲方面,有叫聲、嘌唱、小唱、唱賺、賺等樂種……說唱方面,有說話四家,又有鼓子詞、諸宮調(diào)等重要曲種”[15]301。這些藝術(shù)形式深受民眾歡迎,具有廣泛的社會基礎,在這些藝術(shù)形式表演中使用的絕大部分伴奏樂器為鼓、拍板、笛等打擊樂器和管類樂器,對詞作演唱的音樂形式有一定的沖擊,在一定程度上影響了弦類樂器在詞作演唱中的應用。

(二)文人自歌現(xiàn)象與管樂器

“任何一種文體,最初總是起自民間,然后才為文人所采取,詞當然也不例外”[29]。北宋詞之所以隨著以弦樂器為主要樂器的燕樂而興盛,實際是因詞所具有的燕樂曲辭性質(zhì)符合民眾音樂審美需求,在民間逐漸興起以后繼而影響到文人群體。與言志載道的詩相比,詞在宋代文人中相當長時期內(nèi)被認作“小道”“艷科”,為應歌娛情之用,因此在宋代很長時間里詞主要由女性歌妓承擔演唱角色,北宋文人囿于個人身份地位等原因較少地參與歌詞演唱,自歌者可考的如蘇軾在《水龍吟·古來云海茫茫》序中道:“喜吹鐵笛,遼然有穿云裂石之聲。乃作《水龍吟》一曲,寄子微、太白之事,倚其聲而歌之。”[23]2隨著政局和社會等多種因素發(fā)生變化,南宋詞人中文人自歌的現(xiàn)象和北宋相比明顯增多,與歌妓歌唱或他人歌唱相比,文人自歌往往更能曲盡詞中寄意,姜夔《角招》序中言:“予每自度曲,吟洞簫,商卿輒歌而和之。”[30]曹勛《飲馬歌》序說:“飲牛馬即橫笛吹之,不鼓不拍,聲甚凄斷。”[31]張炎《聲聲慢·晴光轉(zhuǎn)樹》序中說:“王嶯隱吹簫,余倚歌而和。”[32]經(jīng)過比較發(fā)現(xiàn),在南宋文人自歌時,更多地使用的是簫、笛等管類樂器,劉堯民認為這是由于“南宋的文人離開大眾逐漸遠了,對于大眾所使用的弦樂器不愛好,而愛好那悠閑單靜的管樂……拿他們的詞和那富于變化的流動尖新的弦樂曲調(diào)比較,簡直是兩種不同的情調(diào)”[33]。從音樂角度上看這是有一定道理的,簫、笛、笙等管類樂器音色圓潤輕柔、幽靜典雅、豐厚委婉,很適宜用來抒發(fā)個人化、內(nèi)傾性的情感,呈現(xiàn)低緩悠靜的聲情。從社會背景看,南宋文人的集體情感被時代打上了戰(zhàn)火之禍、家國之痛、遺民之悲、故土之思的深刻烙印,其個人情感基調(diào)總體與簫、笛、笙等管類樂器嗚咽凄婉的特定音色和意象呈現(xiàn)相適配,綜合樂器音色與南宋的文人心理、社會歷史等多因素來看,就可以理解南宋文人自歌時所用的伴奏樂器多為管類樂器的緣故了。

(三)詞樂發(fā)展分化與管樂器

“詞至北宋其體始尊,至南宋其用益大……但從詞調(diào)發(fā)展上講,卻不能不看到,北宋創(chuàng)調(diào)多,南宋創(chuàng)調(diào)少”[20]146。與總體貼合民間審美的北宋詞相比,南宋詞人對詞體雅化的追求與音律的謹嚴要求使詞發(fā)生了兩方面的改變:一方面,詞向精細謹嚴的道路發(fā)展,在用字、結(jié)構(gòu)、音律、用韻等方面形成了一整套較為完整的規(guī)范;另一方面,詞隨著自身的高雅化而逐漸與大部分受眾相脫離。兩方面改變使得詞在南宋與音樂的結(jié)合也發(fā)生了兩種不同的變化,南宋大多數(shù)詞作依然沿用北宋時期以來的詞調(diào),和唱賺、諸宮調(diào)等民間其他各類日趨繁盛的藝術(shù)活動相比已不具優(yōu)勢,無法滿足音樂發(fā)展的需要,從而使詞與音樂逐漸脫離。而像姜夔、吳文英、張炎等精通音律的詞人之理論與實踐的進一步開拓使詞與音樂的結(jié)合在少數(shù)文人手中日趨強化,他們創(chuàng)作的自度曲影響范圍有限,且多為篳篥、洞簫等管樂器伴奏。從音樂給人的生理學感官上考察此種情形中為詞伴奏的樂器,其音色已不符合民眾熱烈歡快的審美,如朱光潛《詩論》中所說:“高而促的音易引起筋肉及相關(guān)器官的緊張激昂,低而緩的音易引起它們的弛懈安適……有些聲音是重濁陰暗的,容易使人聯(lián)想起憂郁的情緒。”[34]北宋詞伴奏所用的弦類樂器與南宋詞伴奏所用的管類樂器,它們在文人和民間應用中發(fā)生變化的緣由,從詞自身的發(fā)展變化來看,也能窺知一二了。

統(tǒng)觀宋詞中樂器的應用歷程可以發(fā)現(xiàn),詞從發(fā)端到發(fā)展直至轉(zhuǎn)型的全過程都未曾脫離樂器的身影,在詞這樣兼具文學性質(zhì)與音樂性質(zhì)的體裁內(nèi)外都存在樂器因素或隱或顯之影響,而管弦樂器在其中的差異體現(xiàn)與其他諸多因素一道共同影響了宋詞風格,這是我們當下在回望詞的發(fā)展歷程時不可忽視的一個坐標。